進捗管理のおすすめツール!プロジェクト管理や可視化におすすめツールとは?

進捗管理のおすすめツールをまとめました。

・進捗管理に手間がかかってる

・業務の可視化がされない

・部下や関係者からの報告が遅くプロジェクト管理に差し支えている

そういった課題をお持ちではないでしょうか?

プロジェクト管理や可視化におすすめツールをご紹介していきます。

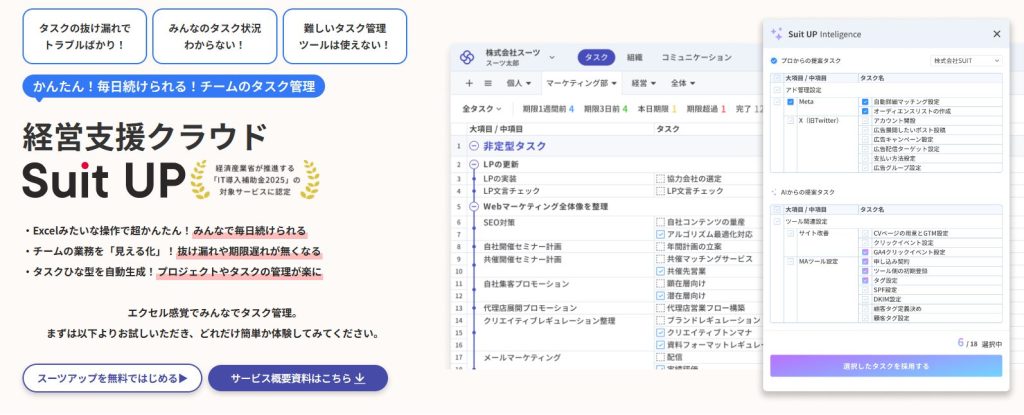

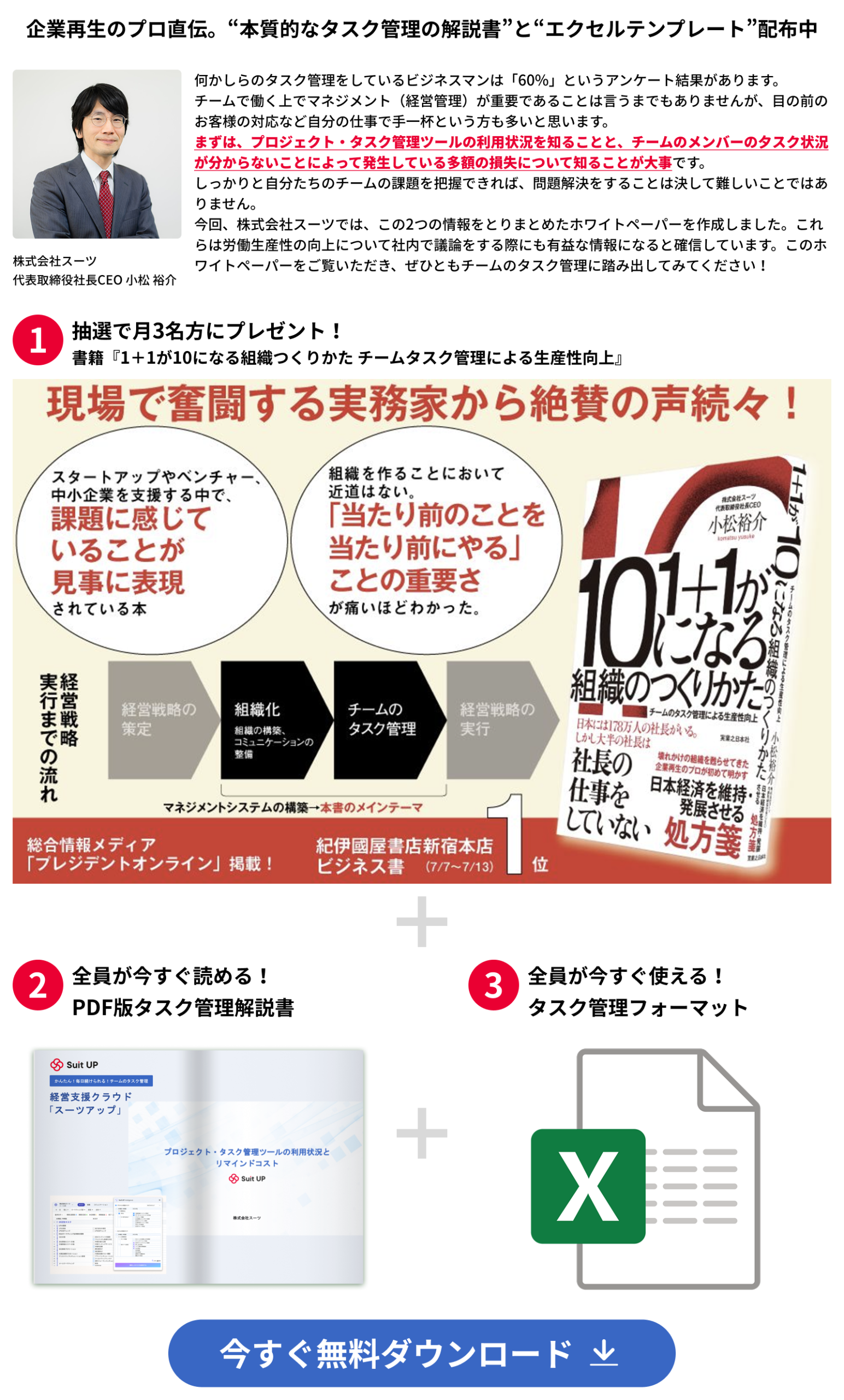

プロジェクト管理にAIタスク管理ツールを活用するならスーツアップ

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたAIタスク管理ツールの1つ。

期限通知や定型タスクの自動生成などの機能をエクセル感覚で使うことができます。

加えて、専門家とAIが作ったタスクひな型が充実しているので、プロジェクト管理にも活用できます。

また、定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能も備えています。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

進捗管理のおすすめツールとは?

進捗管理ツールの選定は、プロジェクトの成功を左右する重要な意思決定です。

2025年現在、市場には多様なツールが存在し、それぞれが独自の強みを持っています。

適切なツールを選ぶだけで、チームの生産性が劇的に向上しますよ!実際の導入企業では、ROIが288%〜396%という驚きの数値も出ています。

適切なツールを選ぶことで、プロジェクトの可視性が向上し、チームの生産性が大幅に改善されることが実証されています。

実際、大手企業の導入事例では、適切な進捗管理ツールの活用により、ROI(投資収益率)が288%から396%という驚異的な数値を記録しています。

📝 本セクションで解説する4つの観点

企業規模、予算、機能要件、使いやすさという4つの観点から、2025年に最もおすすめできる進捗管理ツール10選を詳しく解説します。

各ツールの特徴、料金体系、メリット・デメリット、そして実際の導入企業の声を交えながら、読者の皆様が自社に最適なツールを選択できるよう、実践的な情報を提供していきます。

無料で使えるおすすめ進捗管理ツールTOP5

予算の制約がある中小企業や、まず試験的に導入を検討している組織にとって、無料プランの充実度は重要な選定基準となります。

2025年において、無料でも実用的な機能を提供している進捗管理ツールのTOP5を紹介します。

🥇 第1位:ClickUp – 無制限ユーザーで基本機能を利用可能

ClickUpは、無料プランの充実度において他を圧倒しています。

無制限のユーザー数で利用できるため、チーム規模を問わず導入が可能です。

・タスク管理・カンバンボード

・リスト表示・カレンダー表示

・100MBのストレージ付属

ただし、無料プランではダッシュボード機能やカスタムフィールドに制限があるため、より高度な分析が必要な場合は有料プランへのアップグレードを検討する必要があります。

実際の利用者からは「小規模チームには十分すぎる機能」という声がある一方、「UIがやや複雑で慣れるまで時間がかかる」という意見も。最初は戸惑うかもしれませんが、使いこなせば強力なツールになりますよ!

🥈 第2位:Trello – 10チームボードまで無料で直感的な操作性

Trelloは、カンバン方式の進捗管理を無料で始められる最適なツールです。

10個のチームボードまで無料で作成でき、各ボードには無制限のカード(タスク)とリストを追加できます。

Power-Upと呼ばれる拡張機能も1つまで無料で利用可能で、カレンダー表示やガントチャートなどの機能を追加できます。

一方で、「複雑なプロジェクトには機能が不足」「タイムライン表示が有料プラン限定」という制限もあります。

🥉 第3位:Asana – 15名まで無料で高機能な進捗管理

Asanaは、15名までのチームであれば、有料版とほぼ同等の機能を無料で利用できます。

・タスクの依存関係設定

・マイルストーン管理

・プロジェクトテンプレート

・基本的なダッシュボード機能

特筆すべきは、無料プランでもiOS/Androidアプリが完全に利用可能で、外出先からの進捗確認や更新が容易な点です。

日本語対応も充実しており、国内企業での導入事例も増加しています。

制限事項はありますが、タイムライン(ガントチャート)表示やカスタムフィールドなどは有料プラン限定です。それでも15名までのチームなら、かなり本格的な進捗管理ができますよ!

第4位:Notion – オールインワンワークスペースで進捗管理も可能

Notionは厳密には専門の進捗管理ツールではありませんが、その柔軟性により優れた進捗管理システムを構築できます。

個人利用は完全無料で、チーム利用でも10名まで無料プランが利用可能です。

データベース機能を活用したタスク管理、カンバンボード、カレンダー表示、ガントチャート風のタイムライン表示など、多彩な表示形式をカスタマイズできます。

Wiki機能と統合されているため、プロジェクト文書の管理も同一プラットフォームで完結します。

第5位:Microsoft To Do + Planner – Microsoft 365環境なら追加コスト不要

既にMicrosoft 365を導入している組織であれば、Microsoft To DoとPlannerを追加コストなしで進捗管理に活用できます。

To Doは個人のタスク管理に、Plannerはチームプロジェクトの管理に適しています。

・Microsoft Teamsと完全統合

・Outlookカレンダーとの同期

・SharePointでのファイル管理連携

制限としては、「高度なプロジェクト管理機能(ガントチャート、リソース管理など)は別途Project購入が必要」「Microsoft環境外との連携が限定的」という点が挙げられます。

個人向けおすすめ進捗管理アプリ5選

フリーランス、個人事業主、または個人の生産性向上を目指す方々にとって、スマートフォンでも快適に使える進捗管理アプリは必須ツールです。

2025年において、モバイルファーストで設計された優れた個人向け進捗管理アプリ5選を詳しく紹介します。

🥇 第1位:Todoist – シンプルさと高機能のバランスが絶妙

Todoistは、個人の進捗管理において世界的に高い評価を得ているアプリです。

自然言語処理により「明日の午後3時に会議」と入力するだけで、適切な日時設定が自動で行われます。

・プロジェクト階層・ラベル・フィルター機能

・カルマシステム(ゲーミフィケーション)

・5つのアクティブプロジェクト(無料版)

有料プラン(月額588円)では、リマインダーやテンプレート、自動バックアップなどの高度な機能が使えます。個人利用なら無料版でも十分ですが、仕事で本格的に使うなら有料版がおすすめです!

🥈 第2位:Things 3 – Apple製品ユーザーのための美しい進捗管理

Things 3は、iOS/macOS専用の進捗管理アプリとして、Appleのデザイン哲学を体現した美しいインターフェースが特徴です。

| プラットフォーム | 価格(買い切り) |

|---|---|

| iOS版 | 1,840円 |

| macOS版 | 7,400円 |

「今日」「今後」「いつか」という時間軸での整理、プロジェクトとエリアによる構造化、自然な繰り返しタスクの設定など、GTD(Getting Things Done)メソッドを完璧に実装しています。

Apple Watch対応により、手首から素早くタスクを確認・追加できる点も高評価です。

🥉 第3位:Any.do – AIアシスタント搭載の次世代タスク管理

Any.doは、AI機能を積極的に活用した進捗管理アプリです。

・音声入力によるタスク追加

・スマートな予定提案

・位置情報ベースのリマインダー

・「Moment」機能で毎朝の優先順位設定

WhatsApp統合により、チャットからタスクを直接作成できる点も便利です。

無料版でも基本機能は充実していますが、カレンダー同期や位置ベースリマインダーなどは有料プラン(月額750円)限定です。日本語対応もバッチリなので、安心して使えますよ!

第4位:TickTick – ポモドーロタイマー内蔵の集中力向上ツール

TickTickは、タスク管理と時間管理を統合した独自のアプローチが特徴です。

内蔵のポモドーロタイマーにより、25分の集中作業と5分の休憩を繰り返す生産性向上テクニックを実践できます。

- 習慣トラッカー機能で毎日の習慣形成をサポート

- アイゼンハワーマトリックス表示で優先順位を視覚化

- 音声メモ機能、複数リマインダー設定

- 無料版でも99個のリスト作成が可能

第5位:Microsoft To Do – 無料で高機能、Microsoft連携が強力

Microsoft To Doは、個人向け進捗管理アプリとして見過ごされがちですが、実は非常に優れた選択肢です。

・「My Day」機能による日次計画

・スマートリストによる自動分類

・ファイル添付(最大25MB)

・Outlook統合でフラグ付きメールが自動タスク化

Cortana音声アシスタント対応(英語のみ)、Microsoft Launcher(Android)との統合など、Microsoftエコシステムとの連携は他の追随を許しません。

Microsoft Teams(チームズ)連携可能なおすすめツール3選

Microsoft Teamsが企業のコミュニケーション基盤として定着した2025年において、Teams連携の質は進捗管理ツール選定の重要な判断基準となっています。

単なる通知連携を超えて、Teams内で完結する進捗管理を実現する、最も優れた連携機能を持つツール3選を詳しく解説します。

🥇 第1位:Monday.com – Teams内での完全なプロジェクト管理を実現

Monday.comは、Microsoft Teamsとの統合において業界最高レベルの完成度を誇ります。

専用のTeamsアプリをインストールすることで、チャンネル内にボードを直接埋め込み、Teamsを離れることなくタスクの作成、編集、ステータス更新が可能です。

・Teams会議中にアクションアイテムを自動作成

・会議録画とタスクの紐付け

・双方向同期でリアルタイム更新

・Power Automateとの連携で自動化実現

特に便利なのが、会議中に決まったアクションアイテムが自動でタスク化される機能!決定事項の抜け漏れがなくなりますよ。

@メンション機能も完全に統合され、Teams内でのメンションがMonday.comのタスクコメントとして記録されます。

| プラン | 料金(月額) |

|---|---|

| 基本プラン | 3ユーザーから月額2,700円程度 |

| スタンダード | より高度な機能を提供 |

🥈 第2位:Wrike – エンタープライズ級のTeams統合とセキュリティ

Wrikeは、大企業向けの高度なセキュリティ要件を満たしながら、優れたTeams連携を提供します。

Teams内でのWrikeタスク表示はもちろん、カスタムリクエストフォームをTeamsチャンネルに埋め込むことで、他部門からの依頼を構造化されたタスクとして自動登録できます。

・エンタープライズグレードのアクセス制御

・SOC 2 Type II認証準拠

・リアルタイムガントチャート共有

・プルーフィング機能のTeams統合

価格は月額9.80ドル/ユーザーからで、企業規模に応じた柔軟なプランが用意されています。

🥉 第3位:Microsoft Project – ネイティブ統合による究極のシームレス体験

Microsoft Projectは、同じMicrosoft製品として、Teams連携において他のツールでは実現できないレベルの統合を提供します。

Project for the webを利用することで、TeamsのタブにプロジェクトビューをネイティブAPI追加でき、パフォーマンスの劣化なく大規模プロジェクトの管理が可能です。

Teams会議の議事録、SharePointのドキュメント、Plannerのタスクすべてが、Projectのタイムライン上で統合管理される点が素晴らしい!Microsoft 365を使い倒している企業には最適です。

・データ損失防止(DLP)の適用

・情報保護ラベル・監査ログ

・Power BIでの高度な分析ダッシュボード

| プラン | 月額料金 |

|---|---|

| Project Plan 1 | 1,250円/ユーザー |

| Project Plan 3 | 3,750円/ユーザー |

| Microsoft 365 E5 | 含まれている |

ホワイトボード型見える化ツール3選

視覚的な進捗管理は、チーム全体の状況把握を劇的に改善します。

人間の脳は視覚情報をテキストの60,000倍速く処理できるという研究結果もあり、ホワイトボード型のツールは特にリモートワーク環境で威力を発揮します。

デジタルホワイトボードは、まるで全員が同じ部屋にいるような感覚でコラボレーションできるんです!2025年の今、これなしでリモートワークは考えられません。

2025年において最も優れた見える化機能を提供する3つのツールを詳しく解説します。

🥇 第1位:Miro – 9,000万ユーザーが選ぶビジュアルコラボレーションの決定版

Miroは、デジタルホワイトボードの分野で圧倒的な市場シェアを誇ります。

5,000以上の豊富なテンプレートライブラリには、カンバンボード、スクラムボード、ロードマップ、マインドマップなど、進捗管理に特化したものが多数含まれています。

・最大200名が同時コラボレーション可能

・無限に広がるキャンバス

・タイマー機能・投票機能・ビデオチャット統合

・主要進捗管理ツールとの双方向同期

リアルタイムコラボレーション機能は特に優れており、カーソルの動きがリアルタイムで表示され、まるで同じ部屋でホワイトボードを囲んでいるような感覚を実現します。

| プラン | 内容と料金 |

|---|---|

| 無料プラン | 3ボードまで |

| チームプラン | 月額8ドル/ユーザー |

| 導入効果 | 60%以上が生産性向上を報告 |

🥈 第2位:Mural – エンタープライズ向けの安全なビジュアルワークスペース

Muralは、Fortune 100企業の95%が採用する、エンタープライズグレードのデジタルホワイトボードです。

セキュリティとコンプライアンスに重点を置きながら、創造的なコラボレーションを実現します。

・ファシリテーター機能で会議進行を支援

・「Outline」機能で論理的なセクション分割

・「Summon」機能で参加者を同じビューに集約

・Microsoft 365との深い統合

特にファシリテーター機能が秀逸!会議の進行役が参加者の注意を特定のエリアに誘導したり、一時的に編集を制限したりできるので、効率的な会議運営が可能になります。

料金は月額12ドル/ユーザーからで、年間契約で割引が適用されます。

SAMLシングルサインオン、監査ログ、データレジデンシー選択など、企業のIT要件を完全に満たす機能が標準装備されています。

🥉 第3位:Microsoft Whiteboard – Teams環境での標準ツール

Microsoft Whiteboardは、Microsoft 365に含まれる無料のデジタルホワイトボードツールで、追加投資なしで利用開始できる点が最大の魅力です。

2024年の大幅アップデートにより、機能が大幅に強化され、有料の競合ツールに匹敵するレベルに達しています。

・付箋のカテゴリー分け・簡易投票

・手書き認識機能で自動テキスト変換

・Teams会議中の自動アクセス権付与

・AI機能「Copilot in Whiteboard」(プレビュー版)

Loop componentsとの統合により、WhiteboardのコンテンツをWord、PowerPointなどで再利用でき、進捗報告書の作成が効率化されます。

Microsoft環境に統一している組織なら、追加コストなしで始められるのが魅力!まずはWhiteboardから始めて、必要に応じて他のツールを検討するのもアリですね。

進捗管理とは?おすすめの見える化で得られる5つのメリット

進捗管理とは、プロジェクトや業務の進行状況を計画と照らし合わせて把握し、必要に応じて調整を行うマネジメント手法です。

単にタスクの完了状況を確認するだけでなく、リソースの配分、リスクの早期発見、ステークホルダーとのコミュニケーション、品質管理など、プロジェクト成功のために必要な多面的な管理活動を包含します。

特に見える化を実践することで、驚くほどチームの生産性が向上するんです!数値で実証されているので、導入する価値は十分にありますよ。

📝 現代のビジネス環境における進捗管理の重要性

プロジェクトの複雑化、リモートワークの普及、グローバル化による時差を超えた協業など、進捗管理の重要性がかつてないほど高まっています。

本セクションでは、進捗管理の基本概念から、見える化による具体的なメリット、そして分かりやすい管理表の作成方法まで、実践的な知識を体系的に解説します。

進捗管理の基本と見える化の重要性

プロジェクトマネジメント協会(PMI)の調査によると、進捗管理が適切に行われているプロジェクトは、そうでないプロジェクトと比較して成功率が2.5倍高いことが明らかになっています。

しかし、多くの組織では依然として属人的な管理や、形骸化した報告会議に依存しており、真の意味での進捗管理が実現できていません。

・計画:WBSを用いたタスクの細分化と責任者の明確化

・実績:完了率・投入工数・品質指標の多角的データ収集

・差異分析:計画と実績の乖離を定量化し是正措置を実施

基本サイクルを回す上で最も重要なのは「頻度」と「粒度」のバランスなんです。日次の詳細管理は現場の負担になりますし、月次では問題発見が遅れてしまいます。

プロジェクトの性質に応じて、週次でのマイルストーン確認と日次での重要タスクのみの追跡など、メリハリのある管理体系を構築することが成功の鍵となります。

📝 見える化がもたらす認知負荷の軽減

人間の脳は視覚情報をテキストの60,000倍速く処理できるという神経科学の研究結果があります。

この特性を活かした「見える化」は、進捗管理の効率を劇的に向上させます。

複雑なプロジェクト情報を、色分けされたダッシュボード、進捗バー、ガントチャートなどで表現することで、瞬時に全体像を把握できるようになります。

| RAGステータス | 意味 | 必要なアクション |

|---|---|---|

| 赤(Red) | 重大問題発生 | 即座の経営判断が必要 |

| 黄(Amber) | 潜在的問題あり | 監視と是正措置が必要 |

| 緑(Green) | 順調進行中 | 介入不要 |

📝 デジタル時代の進捗管理の進化

クラウドベースの進捗管理ツールの普及により、リアルタイムでの情報共有が可能になりました。

従来の週次・月次報告から、常時更新される「生きたダッシュボード」への移行が進んでいます。

- API連携による開発ツールからのデータ自動収集

- AIを活用した遅延リスクの予測

- リソース配分の最適化提案

でも忘れないでください!テクノロジーはあくまでツール。成功の本質は「チームメンバー全員が進捗状況を共有し、主体的に行動する文化」の醸成にあるんです。

わかりやすい進捗管理表の3つの条件と例

進捗管理表の成否は、チームメンバー全員が抵抗なく使用し、継続的に更新してくれるかどうかにかかっています。

ここでは、誰もが使いやすく、情報が一目で把握できる進捗管理表の3つの必須条件と、実践的な例を詳しく解説します。

📝 条件1:情報の階層構造が明確である

優れた進捗管理表は、情報を3つの階層に整理します。

・第一階層:エグゼクティブサマリー(主要KPIと総合進捗率)

・第二階層:フェーズ/マイルストーン(主要な区切りごとの進捗)

・第三階層:タスク詳細(個々の作業項目の状況)

この階層構造により、閲覧者は自分に必要な粒度の情報に素早くアクセスできます。

プロジェクトマネージャーは第二階層を中心に確認し、問題があれば第三階層にドリルダウン。実務担当者は主に第三階層の自分のタスクを更新するという使い分けができるんです!

シート1にエグゼクティブサマリー、シート2にマイルストーン管理、シート3にタスク詳細を配置

ハイパーリンクで各シートを相互参照できる構造にする

各シート上部に「最終更新日時」「次回レビュー予定」「緊急対応事項」を常に表示

📝 条件2:視覚的な直感性を持つ

数値の羅列では進捗状況を直感的に把握できません。効果的な視覚化には、以下の要素を組み合わせます。

| 視覚化要素 | 表示方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 進捗バー | 0-100%を色分け表示 | 遅延リスクを瞬時に識別 |

| ガントチャート | 計画と実績を上下表示 | 遅延箇所の視覚的明確化 |

| アイコン/シンボル | 重要度★ リスク🔥 承認待ち⏰ | 言語に依存しない理解 |

📝 条件3:更新と共有が容易である

どんなに美しい管理表も、更新が面倒では形骸化します。

・タスク名

・担当者

・期限

・進捗率

・ステータス

ドロップダウンリストやチェックボックスを活用し、テキスト入力を最小化します。

- 親タスクの進捗率を子タスクから自動計算

- 残日数を期限から自動算出

- 条件付き書式で期限超過タスクを赤色表示

同時編集による競合を防ぐため、「編集中」フラグを設けたり、更新履歴を自動記録したりする工夫が必要です。

モバイルデバイスからの閲覧も考慮し、レスポンシブデザインまたはモバイル専用ビューを用意することで、外出先からの確認を可能にします。

実際の運用では、毎週月曜日の朝に自動でリマインドメールを送信し、金曜日の夕方に週次レポートを自動生成するなど、更新と確認のリズムを作ることが成功の鍵となりますよ!

これにより、進捗管理が日常業務の一部として定着し、特別な負担なく継続できるようになります。

【無料】おすすめエクセル進捗管理表テンプレート7選

エクセルを使った進捗管理は、初期投資を抑えながら本格的なプロジェクト管理を始められる最も実践的な方法です。

特に日本企業では、エクセルの普及率が高く、特別な研修なしに導入できる点が大きなメリットとなっています。

実は従業員数100名以下の企業の約75%が、エクセルを主要な進捗管理ツールとして活用しているんです!

本セクションでは、すぐにダウンロードして使える高品質な無料テンプレート7選を、用途別に詳しく紹介します。

各テンプレートの特徴、カスタマイズ方法、そして実際の活用事例を交えながら、読者の皆様が最適なテンプレートを選択できるよう、実践的な情報を提供していきます。

シンプル版:基本的な進捗管理表テンプレート

複雑な機能は不要で、誰でも簡単に使える基本的なテンプレートは、進捗管理の第一歩として最適です。

シンプルであることは、決して機能不足を意味するのではなく、必要十分な機能に絞り込むことで、導入のハードルを下げ、継続的な運用を可能にする重要な設計思想です。

📝 プロマネ研究室の「タスク管理表(基本版)」

プロマネ研究室が提供する基本テンプレートは、日本のビジネス慣習に最適化された設計が特徴です。

A4横向きで印刷しても見やすいレイアウトで、以下の7つの基本項目で構成されています。

・タスク名

・担当者

・開始日・終了日

・進捗率(10%刻みのドロップダウン)

・ステータス・備考

このテンプレートの優れた点は、条件付き書式が事前設定されていることです。

進捗率が100%になると行全体が薄いグレーになり、期限を過ぎた未完了タスクは赤色で強調表示されます。

「未着手」「進行中」「確認待ち」「完了」「保留」の5つのステータスで、日本企業でよく使われる「確認待ち」状態も明示的に管理できるのがポイントです!

VLOOKUP関数を使って、担当者名から自動的に部署を表示させることも可能です。

実際の活用例では、ある中小IT企業がこのテンプレートを使用して、20名のチームで月間150タスクを管理し、タスクの抜け漏れを80%削減したという報告があります。

📝 Microsoft公式の「Simple Project Tracker」

Microsoftが提供する公式テンプレートは、世界標準の進捗管理手法を簡潔にまとめた優れものです。

英語版がベースですが、項目名を日本語に変更するだけで、すぐに使用できます。

特徴的なのは、「Priority(優先度)」列があらかじめ用意されている点で、High/Medium/Lowの3段階で管理できます。

| 機能 | 詳細 |

|---|---|

| データ検証機能 | 日付の整合性チェックを自動実行 |

| 進捗の視覚化 | 0-100の数値入力とデータバーで表示 |

| フィルター機能 | 担当者別・ステータス別・優先度別でワンクリック絞り込み |

Web制作会社では「クライアント名」列を追加してカスタマイズし、納期遅延率が15%から3%に改善されたそうです!

📝 HubSpot Japanの「プロジェクト進捗管理シート」

マーケティング支援で有名なHubSpotが提供する日本語テンプレートは、マーケティングプロジェクトに最適化されていますが、汎用的にも使用可能です。

最大の特徴は、「予算」と「実績コスト」の列があり、進捗と予算消化を同時に管理できる点です。

ROIを重視する現代のプロジェクト管理において、この機能は非常に価値があります。

・前提タスクの管理で依存関係を明確化

・承認者列で意思決定プロセスを可視化

・自動計算でリアルタイム表示

ガントチャート付き:見やすい進捗管理表

ガントチャートは、タスクの時系列と依存関係を視覚的に表現する最も効果的な手法の一つです。

エクセルでガントチャートを実装したテンプレートは、専用ツールに匹敵する機能を無料で提供し、特にスケジュール管理が重要なプロジェクトで威力を発揮します。

📝 Vertex42の「Gantt Chart Template Pro」

アメリカのVertex42社が提供するこのテンプレートは、エクセルベースのガントチャートとして世界的に高い評価を得ています。

最大の特徴は、条件付き書式を巧みに使用した自動描画機能です。

開始日と終了日を入力するだけで、カレンダー部分に自動的にバーが描画され、進捗率に応じて塗りつぶしの濃さが変化します。

・クリティカルパスを赤色で強調表示

・マイルストーンをダイヤモンド記号(◆)で表示

・WBS番号の自動採番機能

・週末と祝日を自動グレーアウト

依存関係の管理も優れており、先行タスクの遅延が後続タスクに与える影響を自動計算します。

建設会社では30件の並行プロジェクトを管理し、クリティカルパス表示により完工遅延率が40%から12%に大幅改善されました!

📝 TeamGanttスタイルエクセルテンプレート

人気のWebサービス「TeamGantt」のインターフェースを模したエクセルテンプレートは、モダンなデザインと実用性を兼ね備えています。

| 機能 | 詳細 |

|---|---|

| カラーコーディング | 部門別・優先度別・フェーズ別に色分け可能 |

| リソース管理 | 工数入力で日別リソース負荷をグラフ表示 |

| What-if分析 | 進捗遅延の影響範囲をシミュレーション |

| グループ化機能 | 関連タスクの展開/折りたたみ表示 |

📝 プロマネ研究室の「詳細スケジュール進捗管理表」

日本のプロマネ研究室が提供する詳細版は、日本企業の品質管理要求に対応した高機能テンプレートです。

特徴的なのは、計画と実績を上下2段で表示する「計画対実績比較」機能です。

当初計画からの変更履歴も管理でき、なぜスケジュールが変更されたのかを追跡できます。

週次サマリーシートが付属していて、週次の進捗会議資料を簡単に作成できるのが便利です!

リスク管理シートとの連携機能もあり、各タスクに関連するリスクを登録し、リスクの顕在化がスケジュールに与える影響を可視化できます。

関数活用版:自動計算機能付きテンプレート

エクセルの真の力は、関数を活用した自動化にあります。

手動計算や更新の手間を最小限に抑え、人的ミスを防ぐ高度な関数活用テンプレートは、業務効率を飛躍的に向上させます。

📝 自動進捗計算マスターテンプレート

SUMPRODUCT関数とCOUNTIFS関数を組み合わせた重み付き進捗率の自動計算が核心です。

各タスクに「重要度」(1-5のスケール)を設定し、重要なタスクほど全体進捗への影響を大きくする仕組みです。

計算式は =SUMPRODUCT(進捗率*重要度)/SUM(重要度) となり、単純平均では見えない実質的な進捗を把握できます。

・FORECAST関数で完了日を統計的に予測

・楽観/現実/悲観の3シナリオを自動提示

・動的な条件付き書式で遅延タスクを警告

スケジュール予測には、FORECAST関数を活用します。

過去の進捗実績から将来の完了日を統計的に予測し、現在のペースで進んだ場合の完了予定日を自動表示します。

ソフトウェア開発企業では進捗報告書の作成時間が週3時間から30分に短縮され、納期遅延が60%減少しました!

📝 リソース最適化機能付き進捗管理表

VLOOKUP関数とINDEX-MATCH関数を駆使して、リソース(人員)の稼働状況を自動集計するテンプレートです。

| 機能 | 詳細 |

|---|---|

| リソースマスター | 標準稼働時間・スキルセット・単価を登録 |

| 自動人件費計算 | 担当者選択で人件費を即座に算出 |

| 工数集計 | SUMIFS関数で期間別・担当者別に自動集計 |

| 過負荷検知 | 140%超の負荷率で自動アラート表示 |

パワークエリ機能を活用した外部データ連携も実装されています。

他部署のエクセルファイルやCSVファイルから自動的にデータを取り込み、統合進捗レポートを生成します。

📝 KPI自動追跡ダッシュボード付きテンプレート

XLOOKUP関数(Excel 2021以降)とDYNAMIC配列関数を活用した、最新のエクセル機能をフル活用したテンプレートです。

・スケジュール効率指数(SPI)

・コスト効率指数(CPI)

・品質指標

・リスクスコア

SEQUENCE関数とFILTER関数の組み合わせにより、動的なガントチャートを生成します。

日付範囲を変更すると、自動的に表示期間が調整され、該当期間のタスクのみが表示されます。

LAMBDA関数でカスタム関数を定義できるので、複雑な計算式を簡潔に呼び出せるのが革新的です!

最も革新的な機能は、LAMBDA関数を使用したカスタム関数の定義です。

複雑な進捗計算ロジックを「PROGRESS_CALC」という名前で定義し、=PROGRESS_CALC(開始日, 終了日, 完了タスク数, 総タスク数)のように簡潔に呼び出せます。

ある大手製造業では、このテンプレートを全社展開し、50以上のプロジェクトを統合管理しています。

KPIの自動追跡により、経営層への報告が迅速化し、意思決定スピードが40%向上したという成果が報告されています。

エクセルでのおすすめ進捗管理表の作り方【完全ガイド】

自社の業務プロセスに完璧に適合した進捗管理表を作成することは、業務効率化の要となります。

市販のテンプレートでは対応できない独自の要件や、部門特有のワークフローを反映した管理表を構築することで、真の意味での業務改善が実現します。

本セクションでは、ゼロから進捗管理表を作成する完全ガイドとして、プロジェクトの構造整理から、見やすいデザイン設計、そして関数による自動化まで、ステップバイステップで解説します。

実際に手を動かしながら、プロ並みの進捗管理表を作成できるように、具体的な操作手順もしっかりお伝えしますね!

実践的なテクニックを詳しく紹介していきます。

STEP1:プロジェクトの構造を整理する

効果的な進捗管理表を作成する前提として、プロジェクトの構造を論理的に整理することが不可欠です。

この段階での整理が不十分だと、後々の管理が複雑になり、結果的に使われない管理表になってしまいます。

ここでは、WBS(Work Breakdown Structure)の作成から、タスクの洗い出し、依存関係の明確化まで、実践的な手法を解説します。

📝 WBSによるプロジェクトの階層化

プロジェクトを管理可能な単位に分解する第一歩は、WBSの作成です。

まず、プロジェクトの最終成果物を明確に定義し、それを実現するために必要な主要成果物(デリバラブル)を第2階層として配置します。

さらに各成果物を作成するために必要な作業パッケージを第3階層、具体的なタスクを第4階層として展開していきます。

A列にWBS番号(1.1.1形式)、B列にインデント付きのタスク名、C列に階層レベル(1-4の数値)を配置します。

階層レベルはCOUNTIF関数で自動判定できます。=LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,”.”,”””))+1 という数式で、WBS番号のピリオド数から階層を算出します。

重要なのは「100%ルール」!下位階層の要素の合計が、必ず上位階層の100%を構成するようにすることで、タスクの抜け漏れを防げますよ

実際のプロジェクトでは、第4階層のタスクが80時間を超える場合は、さらに細分化することを推奨します。

これは、進捗を正確に把握できる最大単位とされています。

📝 タスクの属性情報の定義

各タスクに付与すべき属性情報を体系的に整理します。

| 属性タイプ | 必要な項目 |

|---|---|

| 必須属性 | タスクID、タスク名、担当者、計画開始日、計画終了日、実績開始日、実績終了日、進捗率、ステータス |

| 選択的属性 | 優先度(高中低)、タスクタイプ、必要スキル、前提タスク、成果物、承認者、予定工数、実績工数、リスクレベル |

・日付は「yyyy/mm/dd」形式

・工数は「時間」単位

・進捗率は「0-100の整数」

マスターデータとして「担当者リスト」「ステータスリスト」「タスクタイプリスト」を別シートに用意し、入力規則でドロップダウン選択できるようにすることで、表記揺れを防げます。

📝 依存関係とクリティカルパスの特定

タスク間の依存関係を明確にすることで、スケジュール管理の精度が飛躍的に向上します。

- 終了-開始(FS):前タスクが終了してから次タスクを開始

- 開始-開始(SS):前タスクの開始と同時に次タスクを開始

- 終了-終了(FF):前タスクの終了と同時に次タスクを終了

- 開始-終了(SF):前タスクの開始により次タスクを終了

実務では95%以上がFS型(前タスクが終了してから次タスクを開始)なので、まずはこれをマスターしましょう!

エクセルで依存関係を管理する場合、「前提タスクID」列を設け、先行タスクのIDを記入します。

複数の前提がある場合は、カンマ区切りで記述します。

VLOOKUP関数とMAX関数を組み合わせて、前提タスクの最遅終了日を自動取得し、それを現タスクの最早開始日として設定する仕組みを構築します。

STEP2:見やすいレイアウトとデザインの工夫

進捗管理表の成功は、見やすさと使いやすさに大きく依存します。

情報設計の原則に基づいた適切なレイアウトと、認知負荷を軽減するデザインにより、チーム全員が積極的に活用する管理表を作成できます。

ここでは、色彩心理学を活用した配色から、条件付き書式の効果的な使い方まで、実践的なデザインテクニックを解説します。

📝 情報の視覚的階層の構築

優れた進捗管理表は、重要な情報が自然に目に入るよう設計されています。

行1-5にプロジェクト基本情報を配置。プロジェクト名、全体進捗率、期限、PM名など最重要情報を14-16ptの大きなフォントで表示。背景色は薄い青(RGB: 217, 234, 249)など目に優しい色を使用

行6-7のヘッダーは濃い色(ネイビーブルー RGB: 68, 114, 196)の背景に白文字で明確に区別。1行目にカテゴリー名、2行目に具体的な項目名を配置してグループ化

データ領域は1行おきに薄いグレー(RGB: 242, 242, 242)の背景色を設定。=MOD(ROW(),2)=0 の条件付き書式で自動設定

横に長いデータでも行を見失わないゼブラストライプは必須テクニック!目の疲れも軽減できますよ

📝 色彩による状態の直感的表現

色の使い方には明確なルールを設定します。

・緑色 = 順調/完了(✓マーク併用)

・黄色 = 注意/遅延リスク

・赤色 = 緊急/遅延中(⚠マーク併用)

進捗率の表示には、データバーを活用しますが、単純な青一色ではなく、進捗に応じてグラデーションを適用します。

| 進捗率 | 表示色 | 意味 |

|---|---|---|

| 0-30% | 赤系グラデーション | 初期段階・要注意 |

| 31-70% | 黄系グラデーション | 進行中・監視必要 |

| 71-100% | 緑系グラデーション | 順調・完了間近 |

優先度の表示には、条件付き書式のアイコンセットを活用します。

- 優先度「高」:赤い上向き矢印

- 優先度「中」:黄色い横向き矢印

- 優先度「低」:緑の下向き矢印

📝 レスポンシブデザインと印刷最適化

現代の進捗管理表は、様々なデバイスと出力形式に対応する必要があります。

・左側:最重要情報(タスク名、担当者、期限、進捗率)

・右側:詳細情報(必要に応じてスクロール)

ウィンドウ枠の固定は必須!「表示」タブから設定して、ヘッダー行とタスクID・タスク名列を常に表示させましょう

これにより、大量のタスクがある場合でも、現在見ている情報の文脈を失いません。

改ページプレビューを使用して、論理的な区切りで改ページされるよう調整します。

また、印刷用の簡略版ビューを別シートに用意し、必要最小限の情報のみを含めることで、会議資料として使いやすくします。

STEP3:関数を使った自動化のテクニック

エクセルの真価は、関数による自動化にあります。

手作業を最小限に抑え、計算ミスを防ぎ、リアルタイムで情報を更新する高度な自動化テクニックを実装することで、進捗管理の効率が飛躍的に向上します。

ここでは、実務で即座に活用できる関数の組み合わせと、メンテナンスしやすい数式の設計方法を詳しく解説します。

📝 動的な進捗集計システムの構築

親タスクの進捗を子タスクから自動集計する仕組みは、階層型プロジェクト管理の要です。

SUMPRODUCT関数を使った重み付き平均の計算は少し複雑ですが、一度設定すれば自動で集計してくれるので頑張りましょう!

=IFERROR(SUMPRODUCT((LEFT($A$8:$A$100,LEN(A7))=A7)*

(LEN($A$8:$A$100)-LEN(SUBSTITUTE($A$8:$A$100,”.”,””)))=

LEN(A7)-LEN(SUBSTITUTE(A7,”.”,”””))+1)*$H$8:$H$100*$G$8:$G$100)/

SUMPRODUCT((LEFT($A$8:$A$100,LEN(A7))=A7)*

(LEN($A$8:$A$100)-LEN(SUBSTITUTE($A$8:$A$100,”.”,””)))=

LEN(A7)-LEN(SUBSTITUTE(A7,”.”,”””))+1)*$G$8:$G$100),H7)

この複雑な数式は、WBS番号の構造を解析し、親タスクの進捗を子タスクの工数加重平均で算出します。

エラー処理により、子タスクがない場合は手動入力値を保持します。

| 関数の組み合わせ | 用途と効果 |

|---|---|

| 遅延日数の自動表示 | =IF(AND(終了日<TODAY(),進捗率<100),”遅延:”&TODAY()-終了日&”日”,””) |

| 営業日ベースの計算 | NETWORKDAYS関数でより正確な影響評価が可能 |

📝 インテリジェントな予測と警告システム

過去の実績から将来を予測する機能は、プロアクティブな管理を可能にします。

FORECAST.LINEAR関数を使用して、過去4週間の進捗データを基に線形回帰で将来の進捗を推定

=WORKDAY(TODAY(),FORECAST.LINEAR(100,進捗履歴,日付履歴)-TODAY())

STDEV関数で進捗のばらつきを計算し、予測の信頼区間を提示することでリスクを可視化

・進捗遅延:計画と実績の差が10%以上

・リソース過負荷:週間工数が45時間超

・依存関係リスク:前提タスクの遅延が3日以上

・品質リスク:手戻り発生率が15%以上

これらの条件を数値化し、重み付けして合計することで、0-100のリスクスコアを算出します。

スコアが70を超えた場合、条件付き書式で行全体を赤色警告表示します。

📝 Power Queryによる外部データ統合

複数のデータソースから情報を自動収集し、統合進捗レポートを生成するには、Power Queryが最適です。

Power Queryを使えば、従来3時間かかっていた週次レポート作成が5分で完了!管理工数を95%削減した企業もあるんです

「データ」タブから「データの取得」を選択し、複数のエクセルファイル、CSVファイル、WebAPIからのデータを取り込み

フォルダー内のすべてのプロジェクトファイルを自動的に結合。Power Queryエディターで「ファイルの結合」を選択するだけでOK

「接続のプロパティ」で、ファイルを開いたときの自動更新や60分ごとの定期更新を設定

データ型の自動認識、null値の処理、重複の削除なども、GUIで簡単に設定できます。

これにより、常に最新のデータで進捗を把握できます。

プロがおすすめする進捗管理の活用術とコツ

優秀なプロジェクトマネージャーが長年の経験から培った暗黙知を形式知化し、誰もが実践できる具体的なテクニックとして共有することで、組織全体の管理能力が向上します。

本セクションでは、現場で実証された効果的な進捗管理のコツから、生産性を劇的に向上させる見える化テクニック、そしてエクセルから専用ツールへの移行を判断する明確な基準まで、プロフェッショナルの視点から実践的なノウハウを詳しく解説していきます。

長年の現場経験から生まれた「本当に使える」テクニックだけを厳選しました!これらを実践すれば、チーム全体の生産性向上が期待できますよ。

タスク管理が上手い人が実践する3つのコツ

タスク管理のエキスパートと一般的な管理者の違いは、細かなテクニックの積み重ねにあります。

ここでは、彼らが日常的に実践している3つの核心的なコツを、具体例と共に詳しく解説します。

📝 コツ1:2分ルールと時間ブロッキングの徹底

優秀な管理者は、David Allenの「Getting Things Done」メソッドから派生した「2分ルール」を徹底しています。

2分以内で完了するタスクは、発見した瞬間に処理し、タスクリストに追加しません。

これにより、細かなタスクの蓄積による心理的負担を防ぎ、重要なタスクに集中できる環境を作ります。

・毎朝の最初の30分を「2分タスク処理時間」として確保

・チャットツールのステータスを「取り込み中」に設定

・メール返信、簡単な承認、資料転送を一気に処理

あるIT企業のマネージャーは、この手法で1日あたり平均47個の細かなタスクを効率的に処理し、午後の生産的な時間を2時間も増やしたそうです!

時間ブロッキングは、カレンダーに「進捗確認」「計画立案」「レビュー」などの管理タスクを、会議と同じように予定として確保する手法です。

多くの管理者は、会議の合間の「空き時間」で管理業務を行おうとしますが、結果的に後回しになり、夜間や週末に持ち越されます。

| 曜日・時間帯 | 確保する時間ブロック |

|---|---|

| 月曜朝1時間 | 週次計画とリソース調整 |

| 水曜午後30分 | 中間進捗チェック |

| 金曜午後1時間 | 週次レビューと翌週準備 |

| 毎日朝15分 | デイリーチェックイン |

📝 コツ2:先行指標(Leading Indicators)の活用

多くの管理者は「完了率」「遅延日数」などの遅行指標に注目しますが、これらは既に起きた結果を示すものです。

優秀な管理者は、問題を事前に察知できる先行指標を重視します。

・週次のコミット達成率

・質問・相談頻度の変化

・変更要求の発生頻度

「週次のコミット達成率」では、各週の初めにチームメンバーが「今週完了させる」とコミットしたタスクのうち、実際に完了した割合を追跡します。

質問や相談が急激に減少したら要注意!「理解できていないが聞けない」「モチベーション低下」などの問題を示唆している可能性があります。

「変更要求の発生頻度」も見逃せない指標です。

仕様変更や追加要求が増加傾向にある場合、スコープクリープのリスクが高まっています。

週あたりの変更要求数、変更の影響度(工数への影響)、変更の発生源(顧客、内部、技術的制約)を分類して追跡することで、プロジェクトの安定性を評価できます。

📝 コツ3:バッファマネジメントと段階的詳細化

優秀な管理者は、不確実性を前提とした計画を立てます。

Critical Chain Project Management(CCPM)の考え方を取り入れ、個々のタスクではなく、プロジェクト全体にバッファを設定します。

具体的には、プロジェクト期間の20-30%をプロジェクトバッファとして確保し、この消費率を管理します。

| バッファ消費率÷進捗率 | 状態判定 |

|---|---|

| 1.0超 | 計画よりバッファを早く消費(要対策) |

| 0.7以下 | 順調(余裕を持って進行) |

この指標を週次でグラフ化すれば、プロジェクトの健全性が一目瞭然!早めの対策が打てるようになります。

段階的詳細化(Progressive Elaboration)も重要な手法です。

プロジェクト開始時にすべてを詳細に計画することは不可能であり、無駄でもあります。

・3ヶ月以上先:マイルストーンレベルのみ

・1-3ヶ月先:主要タスクレベル(40-80時間単位)

・2週間-1ヶ月先:詳細タスクレベル(8-40時間単位)

・2週間以内:作業レベル(1-8時間単位)

効率を2倍にする見える化テクニック

適切な見える化により、問題発見までの時間が平均73%短縮され、チーム全体の生産性が30-89%向上することが実証されています。

ここでは、即座に実践できる強力な見える化テクニックを紹介します。

📝 ダッシュボードの情報設計原則

効果的なダッシュボードは、「5秒ルール」を満たす必要があります。

画面を見て5秒以内に、プロジェクトの健全性、主要な問題、必要なアクションが理解できる設計です。

・信号機表示(緑・黄・赤)

・トレンドスパークライン

・異常値の自動ハイライト

最上部には「信号機表示」を配置します。

プロジェクト全体のステータスを、大きな円形インジケーターで表示し、緑(順調)、黄(注意)、赤(危険)で示します。

エクセルのスパークライン機能を使えば、セル内に小さなグラフを埋め込めます!上昇トレンドは青、下降トレンドは赤で自動色分けすれば、改善/悪化が瞬時に分かりますよ。

「異常値の自動ハイライト」も重要です。

標準偏差を使用して、通常の範囲を逸脱した値を自動的に強調表示します。

=ABS(値-AVERAGE(範囲))>STDEV(範囲)*2 という条件式で、2σを超える異常値を検出します。

📝 カンバンボードによるフロー可視化

カンバン方式は、トヨタ生産方式から生まれた日本発の管理手法ですが、知識労働にも極めて有効です。

デジタルカンバンボードでは、タスクをカード化し、「ToDo」「進行中」「レビュー中」「完了」の列を移動させることで、作業の流れを可視化します。

「進行中」列に入れられるカードの上限を設定することで、マルチタスクによる効率低下を防ぎます。

累積フロー図を使えば、ボトルネックが一目瞭然!「レビュー中」の面積が拡大していたら、レビュープロセスを見直すタイミングです。

サイクルタイムの可視化も効果的です。

各タスクが「開始」から「完了」までに要した時間をヒストグラムで表示し、中央値と85パーセンタイルを明示します。

これにより、「通常このタイプのタスクは5日で完了する」という予測が可能になり、より正確な計画立案ができます。

📝 ヒートマップとリスクマトリックス

ヒートマップは、大量の情報を直感的に理解させる強力なツールです。

チームメンバー×週のマトリックスで、各セルの色の濃さで工数負荷を表現します。

| 色の表示 | 負荷状態 |

|---|---|

| 濃い赤 | 過負荷(週45時間超) |

| 薄い緑 | 適正負荷(週30-40時間) |

これにより、特定のメンバーに負荷が集中していないか、特定の期間にリソース不足が発生しないかを、一目で確認できます。

・発生確率と影響度の2軸でリスクをプロット

・右上の「高確率・高影響」ゾーンは赤で強調

・円の大きさは対策コストを表現

このマトリックスを定期的に更新し、リスクの移動を追跡することで、リスク管理の効果を評価できます。

プロジェクト間の依存関係は、ネットワーク図で可視化します。

各プロジェクトをノード、依存関係をエッジとして表現し、クリティカルな依存関係は太い赤線で強調します。

エクセルから専用ツールへの移行タイミング

適切なタイミングで専用ツールに移行することで、さらなる生産性向上を実現できます。

ここでは、移行を検討すべき明確な指標と、スムーズな移行を実現する方法を解説します。

📝 移行を検討すべき5つの明確なサイン

第一のサインは「ファイルサイズとパフォーマンスの問題」です。

・エクセルファイルが50MB超、開くのに30秒以上

・数式の再計算に10秒以上要する

・「Excelが応答しません」エラーが週1回以上

ある企業では、100MBのエクセルファイルの処理待ち時間だけで、年間240時間(30営業日相当)を浪費していました!これは明らかに移行のサインです。

第二のサインは「バージョン管理の混乱」です。

「進捗表_最終_修正版_20250820_山田レビュー済み_v3.xlsx」のようなファイル名が増殖し、どれが最新版か分からなくなっている場合、深刻な問題です。

第三のサインは「統合とレポーティングの負荷」です。

- 週次レポート作成に2時間以上かかる

- 複数のエクセルファイルから手動でデータを転記している

- 部門間でフォーマットが異なり統合が困難

手動レポート作成に年間520時間(65営業日)を費やしている企業もあり、人件費換算で300万円以上のコストになっていました!

第四のサインは「モバイルアクセスとリアルタイム性の要求」です。

リモートワークの普及により、「外出先から進捗を確認したい」「リアルタイムで更新を共有したい」というニーズが高まっています。

エクセルをメール添付やファイルサーバーで共有する方式では、これらの要求に応えられません。

第五のサインは「監査とコンプライアンスの要求」です。

ISO認証やSOX法対応などで、変更履歴の完全な記録、アクセス権限の細かな制御、承認ワークフローの実装が求められる場合、エクセルでは対応が困難です。

📝 費用対効果の定量的評価方法

移行の意思決定には、明確な費用対効果分析が必要です。

エクセル管理に費やしている時間を全メンバーで集計。週次レポート作成、データ統合、ファイル検索、バージョン違いによる手戻り時間を合計し、時間単価を掛けて年間コストを算出

ライセンス費用だけでなく、初期設定、データ移行、トレーニング、運用サポートのコストも含める。初年度はライセンス費用の2-3倍の総コストを見込む

同規模・同業種の企業事例を参考に、レポート作成時間80%削減、会議時間30%削減、手戻り60%削減などの効果を自社に当てはめて年間削減額を算出

📝 段階的移行戦略の実践

一気に全面移行するのではなく、段階的なアプローチが成功の鍵です。

・パイロットプロジェクトは10-15名規模、3-6ヶ月期間が理想

・新旧ツールを2-4週間並行運用

・専用ツールは「Single Source of Truth」として位置づけ

まず、パイロットプロジェクトとして、比較的シンプルで、失敗しても影響が限定的なプロジェクトを選定します。

このプロジェクトで、ツールの機能検証、運用ルールの確立、課題の洗い出しを行います。

並行運用期間は負荷が高いですが、いきなり切り替えるリスクを大幅に軽減できます!チームメンバーが新ツールに慣れる時間も確保できますよ。

移行後も、エクセルとの共存を前提とします。

詳細分析やカスタムレポートはエクセルで作成し、専用ツールからエクスポートしたデータを活用します。

これにより、エクセルの柔軟性と専用ツールの効率性を両立できます。

進捗管理を学べるおすすめ本・書籍5選

進捗管理のスキルを体系的に向上させるには、実践経験と並行して、理論的な基盤を書籍から学ぶことが不可欠です。

優れた書籍は、世界中のベストプラクティスを凝縮し、失敗事例から学んだ教訓を提供してくれます。

本を読むだけでなく、実際に手を動かしながら学ぶのが上達の近道ですよ!

本セクションでは、初心者から上級者まで、それぞれのレベルに応じた必読書を厳選して紹介します。

日本語で読める書籍を中心に、実務にすぐ活かせる実践的な内容のものを選定しました。

📝 紹介する内容

各書籍の特徴、対象読者、学べる内容、そして実際の読者の評価を交えながら、あなたに最適な一冊を見つけるお手伝いをします。

初心者向け:基礎から学べる入門書

ここでは、分かりやすさと実用性を兼ね備えた3冊の入門書を詳しく紹介します。

「マンガでわかるプロジェクトマネジメント」(広兼 修 著)

本書は、プロジェクト管理の基本を物語形式で学べる画期的な入門書です。

主人公の新人プロジェクトマネージャーが、様々な困難に直面しながら成長していくストーリーを通じて、WBSの作成、ガントチャートの活用、リスク管理、ステークホルダーマネジメントなど、進捗管理に必要な要素を自然に理解できます。

・日本企業の文化的特性を踏まえた解説

・「根回し」や「ホウレンソウ」の活用法

・各章末の実践チェックリスト付き

マンガ形式なので、プロジェクト管理に苦手意識がある方でも最後まで読み通せますよ!

読者からは「プロジェクト管理に苦手意識があったが、マンガなので最後まで読み通せた」「新入社員研修の教材として採用し、理解度が格段に向上した」という評価が寄せられています。

全200ページと適度なボリュームで、通勤時間を利用して1週間程度で読了できる点も好評です。

「PMBOK対応 童話でわかるプロジェクトマネジメント」(飯田 剛弘 著)

世界標準のPMBOK(Project Management Body of Knowledge)の概念を、誰もが知っている童話を題材に解説する独創的なアプローチの書籍です。

📝 童話で学ぶ管理手法

「桃太郎の鬼退治プロジェクト」では、スコープ管理とチームビルディングを、「三匹の子ブタの家づくりプロジェクト」では、品質管理とリスク対応を学べます。

本書の特徴は、複雑なPMBOKの10の知識エリアと5つのプロセス群を、段階的に理解できる構成です。

馴染みのある童話を通じて、難しい概念を感覚的に理解します

実際のビジネスシーンでの応用方法を学びます

国際標準の知識体系として正式な用語や定義を学習します

PMP資格を目指す人の入門書としても評価が高く、「PMBOKガイドは難解だったが、この本で基礎を理解してから読み直したら、すんなり理解できた」という声が多数あります。

また、チームメンバーとの共通言語を作る教材としても活用されており、「プロジェクトキックオフで、この本の例え話を使って説明したら、全員の理解が揃った」という事例も報告されています。

「はじめてのプロジェクトマネジメント」(近藤 哲生 著)

日本プロジェクトマネジメント協会の理事を務める著者による、実践重視の入門書です。

理論と実践のバランスが絶妙で、各章で「なぜそれが必要か」「どうやって実践するか」「よくある失敗と対策」の3点セットで解説されています。

| 失敗事例 | 内容 |

|---|---|

| 進捗90%の罠 | 最後の10%に全体の50%の工数がかかる現象 |

| 優秀な技術者の落とし穴 | 技術者がマネージャーになった時に陥りやすい問題 |

| ちょっとした変更の大混乱 | 顧客の小さな変更要求が引き起こす影響 |

失敗事例を知ることで、同じ失敗を避けられるのが本書の大きな魅力ですね

読者からは「失敗事例が自分の経験と重なり、なぜ失敗したのかが理解できた」「テンプレートを少しカスタマイズして、すぐに現場で使い始められた」という実用性を評価する声が多く寄せられています。

実践者向け:応用テクニックが学べる専門書

既に進捗管理を実践している方が、さらに高度な手法を習得し、複雑なプロジェクトに対応できるようになるための専門書を紹介します。

これらの書籍は、理論的な深さと実践的な応用の両方を提供します。

「アジャイルな見積りと計画づくり」(Mike Cohn 著、安井 力 訳)

アジャイル開発における進捗管理の決定版とされる本書は、従来の計画駆動型とは異なる、価値駆動型の進捗管理手法を詳細に解説しています。

・ストーリーポイントによる見積もり

・ベロシティの測定と活用

・リリース計画とイテレーション計画

📝 不確実性のコーンの概念

プロジェクト初期の見積もりは±60%の誤差があることを前提に、どのように精度を高めていくかが、具体的な数値例と共に示されています。

また、バーンダウンチャートの読み方と、そこから問題を早期発見する方法も詳しく解説されています。

ウォーターフォールからアジャイルへの移行で悩んでいる方には特におすすめです!

日本の読者からは「ウォーターフォールからアジャイルへの移行で悩んでいたが、この本で進捗管理の考え方を根本から変えることができた」「スクラムマスターとして、チームの生産性を40%向上させることができた」という成果が報告されています。

翻訳の質も高く、日本の事例を交えた訳注が理解を助けています。

「クリティカルチェーン」(エリヤフ・ゴールドラット 著、三本木 亮 訳)

制約理論(TOC)で有名なゴールドラット博士による、プロジェクト管理の革命的アプローチを提示する書籍です。

小説形式で書かれており、大学教授が従来のプロジェクト管理手法の問題点を発見し、新しい方法論を開発していく過程が描かれています。

| 従来の方法 | クリティカルチェーン手法 |

|---|---|

| 各タスクに安全余裕 | 安全余裕を取り除く |

| 全体として大きな無駄 | プロジェクトバッファとして集約管理 |

| 結果 | 全体期間を30-50%短縮可能 |

・学生症候群(締切直前まで着手しない)

・パーキンソンの法則(与えられた時間をすべて使う)

日本企業での導入事例も増えており、「新製品開発期間を40%短縮できた」「複数プロジェクトの同時管理が劇的に改善された」という報告があります。

「トヨタ生産方式」(大野 耐一 著)

トヨタ自動車の元副社長による、TPS(トヨタ生産方式)の原典です。

製造業向けと思われがちですが、「ムダの排除」「ジャストインタイム」「自働化」といった概念は、あらゆるプロジェクトの進捗管理に応用可能です。

「かんばん方式」は現代のカンバンボードの原型になっているんですよ!

特に、「かんばん方式」による見える化と、WIP(仕掛かり作業)制限の考え方は、現代のアジャイル開発やカンバンボードの原型となっています。

進捗遅延の直接的な原因を見つける

さらに「なぜ」を繰り返して深層原因を探る

根本原因を発見し、対策を立てる

また、「標準作業」の概念を進捗管理に応用することで、属人性を排除し、誰でも同じ品質で管理できる仕組みづくりが学べます。

📝 様々な業界での応用成果

- リードタイムを60%短縮

- 手戻り率を80%削減

- ソフトウェア開発、コンサルティング、建設など多岐にわたる業界で成功

日本が世界に誇る管理哲学を、原著者の言葉で学べる貴重な一冊です。

よくある質問とおすすめの導入ポイント

進捗管理ツールの導入を検討する際、多くの組織が同じような疑問や不安を抱えています。

「本当に投資に見合う効果が得られるのか」「チームメンバーが使いこなせるか」といった不安は誰もが感じるものです

「既存の業務プロセスとうまく統合できるか」など、これらの懸念は導入を躊躇させる大きな要因となっています。

本セクションでは、実際に寄せられる頻度の高い質問に対して、具体的なデータと実例を交えながら明確な回答を提供します。

また、導入を成功に導くための実践的なポイントを、失敗事例から学んだ教訓と共に詳しく解説していきます。

Q1:エクセルとタスク管理専用ツール、どちらがおすすめ?

A: 組織の規模・プロジェクトの複雑さ・予算・ITリテラシー・成長計画の5要因で判断します

この質問は、進捗管理の改善を検討するすべての組織が直面する根本的な選択です。

📝 エクセルが適している状況と理由

チーム規模が10名以下で、プロジェクトが比較的シンプルな場合、エクセルは優れた選択肢です。

初期投資がほぼゼロで、ほとんどの従業員が基本操作を習得済みという大きなアドバンテージがあります。

・単一プロジェクトまたは2-3個の並行プロジェクト管理

・タスク数が100個以下

・週次での進捗更新で十分

・外部システムとの連携が不要

・モバイルアクセスが必須でない

エクセルの最大の強みは、カスタマイズの自由度です。

業界特有の指標や、会社独自の管理項目を自由に追加でき、関数やマクロを使って独自の自動化も実現できます。

ある小規模コンサルティング会社では、エクセルで独自の進捗管理システムを構築し、専用ツールでは実現困難な包括的な管理を実現しています

また、データの可視化と分析においても、エクセルの機能は侮れません。

ピボットテーブル、条件付き書式、各種グラフ機能を活用すれば、専用ツールに匹敵する分析レポートを作成できます。

📝 専用ツールへの移行が必要なタイミング

以下のような状況では、専用ツールへの移行を強く推奨します。

| 判断基準 | 移行推奨ライン |

|---|---|

| チーム規模 | 25名を超えた場合 |

| タスクの依存関係 | 20以上の複雑な関係 |

| 並行プロジェクト数 | 5個以上 |

| 管理オーバーヘッド | 全体工数の15%以上 |

プロジェクトの複雑性も重要な判断基準です。

建設業界の事例では、1,000タスク以上のプロジェクトで、エクセルから専用ツールに移行した結果、スケジュール遅延が45%減少しました

リアルタイムコラボレーションの必要性も決定的な要因です。

リモートワークやグローバルプロジェクトで、複数拠点から同時にアクセスし、リアルタイムで進捗を共有する必要がある場合、クラウドベースの専用ツールが必須です。

📝 ハイブリッドアプローチの実践

多くの成功企業は、エクセルと専用ツールを併用するハイブリッドアプローチを採用しています。

・専用ツール:マスターデータベースとして日々の進捗更新

・エクセル:分析・レポーティングツールとして活用

・API連携で二重入力の手間を削減

Q2:無料ツールでも十分使える?

A: 適切に選択すれば中小規模のプロジェクトには十分対応可能ですが、成長に応じた段階的アップグレード計画が重要です

無料ツールの実用性は、多くの組織にとって重要な検討事項です。

📝 無料ツールで実現できること

主要な無料ツールの機能を比較してみましょう。

| ツール名 | 無料プランの主な機能 |

|---|---|

| ClickUp | 無制限ユーザー、100MBストレージ、カンバン/リスト/カレンダー表示 |

| Asana(15名まで) | タスク依存関係、マイルストーン管理、基本ダッシュボード、モバイルアプリ |

| Trello(10ボードまで) | カンバン方式、Power-Up 1つ追加可能、ガントチャート表示 |

あるWebデザイン会社(従業員12名)は、Asanaの無料プランのみで年間50以上のプロジェクトを管理し、納期遵守率95%を達成しています

主な成功要因は、「無料プランの制約内で運用ルールを最適化した」ことです。

Trelloの無料プランも実用的です。

特にカンバン方式での管理に適しており、Power-Up(拡張機能)を1つ追加できるため、ガントチャート表示やカレンダー同期など、必要な機能を選択して強化できます。

📝 無料プランの制限と対処法

無料プランには明確な制限があり、これらを理解した上で活用することが重要です。

・高度な分析機能の欠如→ CSVエクスポート+エクセル分析で補完

・ストレージ容量制限(100MB-2GB)→ Google Drive/Dropboxとリンク連携

・API連携・自動化の制限→ Zapier/IFTTTの無料プランを併用

API連携やカスタム自動化も、通常は有料プラン限定です。

しかし、ZapierやIFTTTなどの連携サービスの無料プランを組み合わせることで、基本的な自動化は実現可能です。

Gmailで受信した特定のメールを自動的にタスク化したり、カレンダーイベントと同期したりする程度の自動化は、無料の範囲で構築できます

📝 有料プランへのアップグレード判断基準

以下の状況が2つ以上該当する場合、有料プランへのアップグレードを検討すべきです。

- チーム規模が無料プランの上限に近づいた場合

- 月間のエクスポート・分析作業が5時間を超える場合

- 外部クライアントとの共有が必要な場合

- 二要素認証、SSO、監査ログなどのセキュリティ要件が高まった場合

実際には、適切な有料ツールの導入で、週2-3時間の削減が一般的なので、ROIは極めて高いと言えます。

Q3:チーム導入を成功させるコツは?

A: 段階的導入戦略と心理的アプローチの組み合わせで、ユーザーの抵抗を最小化し、継続的な活用を実現します

新しい進捗管理ツールの導入で最も困難なのは、技術的な側面ではなく、人的な側面です。

📝 段階的導入戦略の重要性

「ビッグバン導入」(全員一斉導入)は、ほぼ確実に失敗します。

新しいツールに前向きで、影響力のある5-7名のチームから開始します。

このチームで2-4週間運用し、成功事例を作ります。

全体の20%程度に展開し、チャンピオンチームの成功事例を共有します。

この段階で運用ルールの改善と社内マニュアルを作成します。

早期採用者の50%以上が「積極的に推奨する」状態になってから実施します。

この時点で社内に十分な支援者がいるため、抵抗勢力に対してもpeer pressureが働きます。

📝 抵抗を最小化する心理的アプローチ

変化への抵抗は自然な反応です。

重要なのは、この抵抗を「敵」としてではなく、「改善のためのフィードバック」として捉えることです。

・進捗報告の時間が週1時間削減できる

・ステータス確認の問い合わせが減る

・自分の成果が可視化されて評価されやすくなる

ある企業では、各メンバーの「現在の痛み」をヒアリングし、新ツールでどう解決されるかを個別に説明した結果、初期抵抗が60%減少しました

「選択の自由」を与えることも重要です。

「このツールを使え」という命令ではなく、「現在の方法と新しい方法、どちらでも3ヶ月間は選べる」という選択肢を提供します。

| 導入方法 | 継続使用率 |

|---|---|

| 選択の自由がある場合 | 70%(自主的に試した80%のうち) |

| 強制された場合 | 35% |

📝 継続的な改善と定着化の仕組み

導入初期の熱意を維持し、継続的な活用を促進するには、以下の仕組みが必要です。

・週次の振り返り会(15分):使い勝手、改善要望、成功事例を共有

・社内エキスパート制度:各部門に1-2名の専門家を任命

・ゲーミフィケーション要素:最優秀管理者表彰、改善提案報奨など

実際の成功事例として、ある製造業企業では、これらの施策を組み合わせた結果、導入6ヶ月後の活用率が95%、ユーザー満足度が4.2/5.0を達成しました。

特に効果的だったのは「ツール改善提案制度」で、採用された提案者に少額の報奨金を支給したことです

これにより、ユーザーが「与えられたツール」ではなく「自分たちのツール」として認識するようになりました。

まとめ:今すぐ始められるおすすめ進捗管理の第一歩

ここまで、進捗管理ツールの選定から、エクセルでの実践的な管理表作成、プロの活用術、そして導入のポイントまで、包括的に解説してきました。

しかし、知識を得ただけでは何も変わりません。

重要なのは、今日から実際に行動を起こすことです。

本章では、記事全体の要点を整理し、読者の皆様の状況に応じた具体的なアクションプランを提示します。

明日から、いや今この瞬間から始められる、実践的な第一歩を明確にしていきましょう。

まずは自社の現在地を知ることから始めましょう!レベル診断で最適な改善策が見つかりますよ。

あなたの現在地を診断する

まず、自社の進捗管理の成熟度を客観的に評価することから始めます。

以下の5段階モデルで、現在のレベルを特定してください。

📝 レベル1「場当たり的管理」

体系的な進捗管理が存在せず、口頭での確認や個人のメモに依存している状態です。

タスクの抜け漏れが頻発し、締切直前になって問題が発覚することが多いのが特徴です。

このレベルの組織は、全体の約20%を占めており、早急な改善が必要です。

📝 レベル2「基礎的管理」

エクセルや簡単なツールで進捗を記録していますが、更新が不定期で、情報の信頼性が低い状態です。

週次の進捗会議は行われますが、準備に時間がかかり、会議自体も非効率です。

約35%の組織がこのレベルに該当し、運用ルールの確立が急務です。

📝 レベル3「標準化された管理」

明確なルールとテンプレートが存在し、定期的な更新が行われています。

ただし、プロジェクト間の連携や、リソースの最適配分には課題が残ります。

約30%の組織がこのレベルで、次のステップとして、ツールの高度化や自動化を検討すべき段階です。

📝 レベル4「最適化された管理」

専用ツールを活用し、リアルタイムでの情報共有と、データに基づく意思決定が可能な状態です。

予実管理、リスク管理、品質管理が統合され、予測的な管理が実現しています。

このレベルに到達している組織は約12%で、継続的な改善と新技術の導入が課題となります。

📝 レベル5「革新的管理」

AIやビッグデータを活用し、予測分析や自動最適化が実現している最先端の状態です。

過去のプロジェクトデータから学習し、リスクの事前察知や、最適なリソース配分を自動提案します。

現状では約3%の先進企業のみが到達しているレベルです。

レベル別の具体的アクションプラン

自社のレベルを特定したら、次のステップに進むための具体的なアクションを実行します。

レベルアップは段階的に!無理せず、今のレベルから一つずつステップアップしていきましょう。

レベル1から2への移行(今週中に実施)

本記事で紹介した無料エクセルテンプレートをダウンロードし、現在進行中のプロジェクト1つを選んで、すべてのタスクを洗い出してください。

WBSを作成する必要はありません。

まずは、思いつくタスクをすべてリストアップし、担当者と期限を設定するだけで十分です。

毎週金曜日の15時を「進捗更新時間」として、カレンダーに繰り返し予定を設定します。

この30分間で、各タスクの進捗率を更新し、翌週の優先順位を決定します。

チームメンバーには、「試験的に3週間だけ試してみる」と伝え、心理的ハードルを下げます。

最初は完璧でなくても構いません。重要なのは、習慣化することです。

3週間後に振り返りを行い、「タスクの抜け漏れが減った」「締切遅延が早期に発見できた」などの具体的な改善点を共有します。

この成功体験が、次のレベルへの推進力となります。

レベル2から3への移行(1ヶ月以内に実施)

標準化の第一歩は、運用ルールの明文化です。

・いつ更新するか

・誰が更新するか

・どの程度の粒度で記録するか

1ページのルールシートを作成します。

複雑なルールは不要です。

「毎週水曜日の17時までに、各自の担当タスクの進捗率を更新する」といったシンプルなルールから始めます。

エクセルの自動化機能を使えば、作業時間を大幅に削減できます!まずは条件付き書式から始めてみましょう。

次に、エクセルの関数を活用した自動化を段階的に導入します。

| 自動化の段階 | 実装内容 | 削減効果 |

|---|---|---|

| 第1段階 | 条件付き書式で遅延タスクを自動的に赤色表示 | 視認性向上 |

| 第2段階 | SUMIF関数で担当者別の工数集計を自動化 | レポート作成時間50%削減 |

| 第3段階 | 無料ツール(Trello/Asana)の試験導入 | リアルタイム共有実現 |

無料ツールの試験導入も検討します。

TrelloかAsanaの無料プランで、小規模プロジェクトから始めてみてください。

エクセルと並行運用し、どちらが使いやすいか、3ヶ月間比較します。

レベル3から4への移行(3ヶ月計画)

本記事で紹介したツールの中から、3つに絞って無料トライアルを申し込みます。

- 使いやすさ

- 既存システムとの連携性

- コスト

- サポート体制

各項目5点満点で採点します。

中規模(10-15名、3ヶ月程度)のプロジェクトを選定し、新ツールで管理します。

できれば、経営層が注目しているプロジェクトを選ぶと、成功時のインパクトが大きくなります。

ツール導入前後で、以下の項目を定量的に測定します。

- 進捗報告にかかる時間

- 会議時間

- 手戻り発生率

- 納期遵守率

多くの場合、20-30%の生産性向上が実現し、6-12ヶ月で投資回収が可能です。

レベル4から5への移行(6ヶ月以上の長期計画)

最先端レベルへの移行は、組織全体のデジタルトランスフォーメーションの一環として取り組む必要があります。

最低でも50プロジェクト分の詳細データ(タスク、工数、遅延要因、品質指標など)を構造化して蓄積します。

・記述的分析(何が起きたか)

・診断的分析(なぜ起きたか)

・予測的分析(何が起きそうか)

・処方的分析(何をすべきか)

予測分析の導入には、Power BIやTableauなどのBIツールとの連携が必要です。

組織能力の向上も並行して進めます。

📝 必要な組織能力

データサイエンティストの採用または育成、アジャイル手法の導入、継続的改善の文化醸成など、技術面だけでなく、人材面での投資も必要です。

このレベルに到達した組織では、プロジェクト成功率が90%以上、ROIが300%以上という驚異的な成果が報告されています。

今日から始める小さな一歩

どのレベルにいても、今日からできることがあります。

完璧を求める必要はありません。小さな改善の積み重ねが、やがて大きな変革につながります!

まず、この記事をブックマークし、チームメンバーと共有してください。

現在最も問題を抱えているプロジェクトを1つ選び、その問題を「見える化」することから始めます。

紙とペンで構いません。タスクをリストアップし、問題点を書き出すだけでも、解決への第一歩となります。

来週の月曜日を「進捗管理改革のキックオフ日」と決めて、カレンダーに記入してください。

その日に、本記事で学んだことを1つだけ実践に移します。

最後に:継続こそが成功の鍵

進捗管理の改善は、一朝一夕には実現しません。

しかし、適切な方法で継続的に取り組めば、必ず成果は表れます。

本記事で紹介した様々な手法やツールは、すべて実際の企業で効果が実証されたものです。

重要なのは、自社の状況に合わせて、適切に選択し、カスタマイズすることです。

・ストレスが減る

・生産性が向上する

・チームの士気が高まる

・顧客満足度が向上する

・企業の競争力が強化される

変化を恐れず、小さな一歩から始めてください。

3ヶ月後、半年後、1年後の自分たちの姿を想像してみてください。

きっと、今とは違う、より効率的で、より創造的な仕事ができているはずです。

その未来は、今この瞬間のあなたの決断と行動にかかっています。

成功事例ができたら、ぜひ社内外で共有してください。あなたの経験が、次の誰かの助けになるはずです!

本記事が、皆様の進捗管理改革の第一歩となることを心から願っています。

困難に直面した時は、この記事に立ち返り、次のステップを確認してください。

さあ、今すぐ最初の一歩を踏み出しましょう。

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。

0409-300x200.jpg)