【管理職必見】仕事ができない部下への見切り判断基準5つと円滑な異動・対応手順を完全解説

何度指導しても成長しない部下に悩まされていませんか?

報告書の精度が上がらない、同じミスを繰り返す、積極性が全く見られないなど、指導の効果が感じられない状況が続いていませんか?

自分の指導方法に問題があるのか、それとも部下の根本的な資質の問題なのか判断に迷っていませんか?

また、2025年の労働環境では、パワハラやロジハラの法的リスクも高まっており、感情的な判断ではなく客観的で適切な対応が求められています。

さらに世代間ギャップの見極め方、円滑な人事異動の5ステップ、必要書類のチェックリストまで実践的な対応方法も詳しく紹介しています。

この記事を読めば、感情に左右されない客観的な判断基準が身につき、法的リスクを回避しながら適切なタイミングで見切りを決断できるようになります。

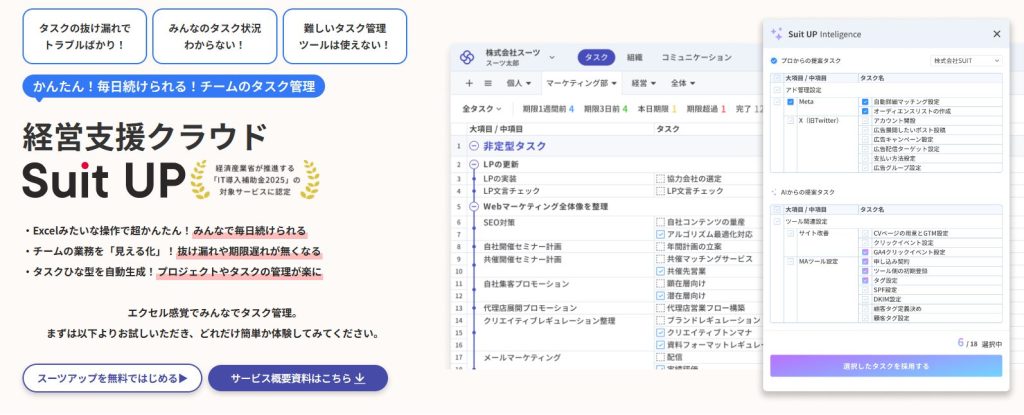

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたAIタスク管理ツールの1つ。

期限通知や定型タスクの自動生成などの機能をエクセル感覚で使うことができます。

専門家とAIが作ったタスクひな型が充実しているので、誰でも簡単にタスク管理が可能です。

また、定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能も備えています。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

仕事ができない部下への見切りを決める5つの判断基準

管理職として部下の指導に悩み、感情的な判断に陥ってしまうケースは少なくありません。

近年は働き方改革の流れもあり、残業規制や労務管理の厳格化によって管理職が部下を指導できる時間が限られています。

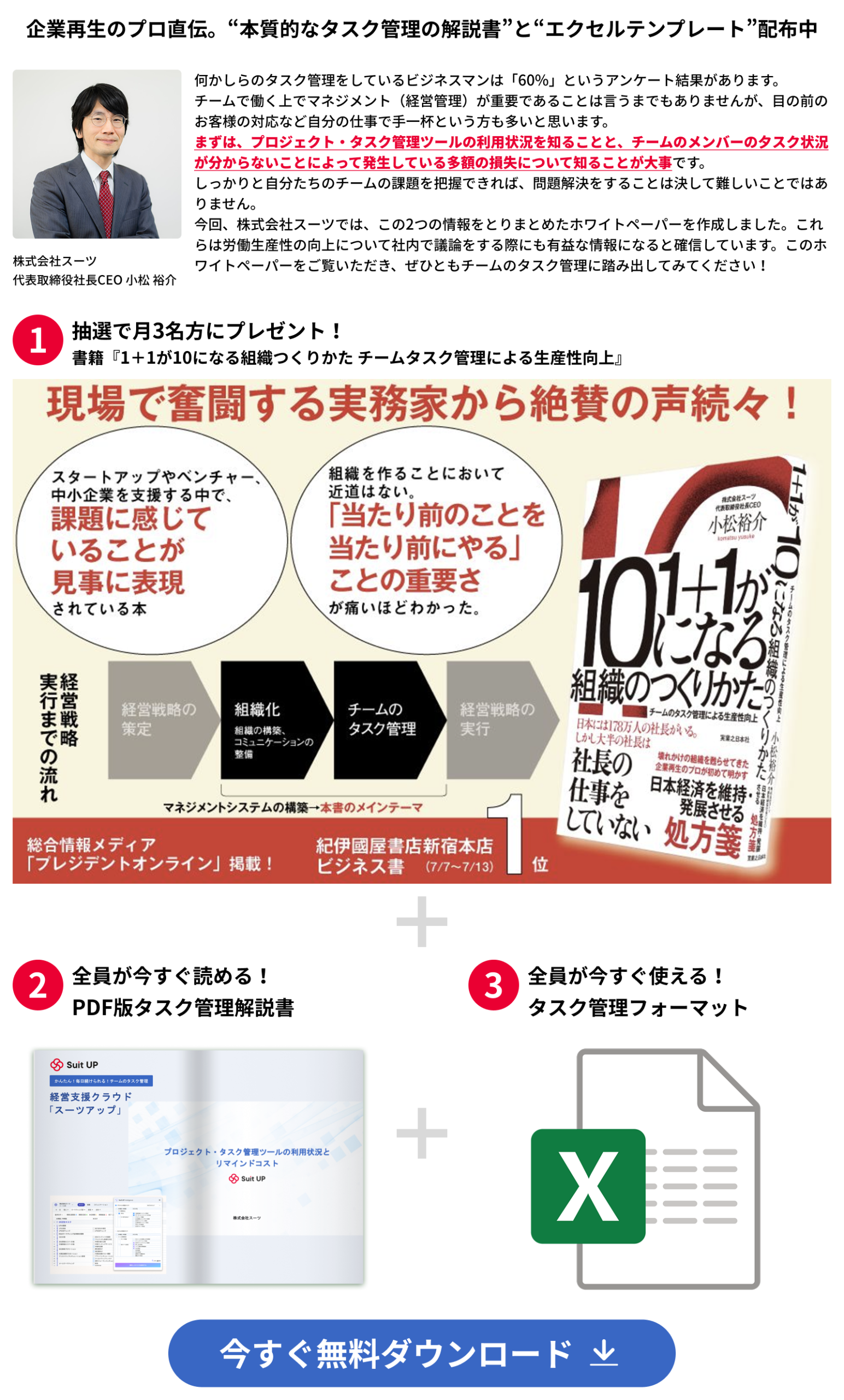

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介感情的になりがちな部下指導ですが、データに基づいた客観的な判断が求められる時代になっています。

効果的な判断を行うためには、定量的な指標と定性的な観察を組み合わせた多面的なアプローチが必要です。

感情論ではなく、データに基づいた客観的な評価軸を設定し、一定期間の変化を記録・分析することで、適切なタイミングでの決断が可能になります。

📊 効果的な判断のポイント

- 定量的指標と定性的観察の組み合わせ

- 一定期間の変化を記録・分析

- 感情論ではなくデータベースの客観的評価

改善期間と成長の変化をチェックする方法

部下の指導において、適切な改善期間の設定は重要な要素といえます。

一般的に、スキル習得には3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要とされており、この期間内での成長曲線を定期的に測定する必要性があります。

改善期間の設定は、労働法の観点からも適切な指導期間を設けることが大切ですね。急激な改善を求めすぎないよう注意しましょう。

- 具体的な目標設定と数値化

- 職種に応じた定量的指標の活用

- 週次・月次での進捗記録

成長度合いの測定には、具体的な目標設定とその達成度を数値化することが効果的です。

例えば、営業職であれば売上数値、事務職であれば作業完了時間や正確性など、職種に応じた定量的指標を設定します。

| 職種 | 測定指標例 |

|---|---|

| 営業職 | 売上数値、成約率、顧客訪問件数 |

| 事務職 | 作業完了時間、正確性、処理件数 |

| 技術職 | 品質指標、作業効率、技術習得度 |

週次または月次で進捗を記録し、改善傾向が見られない場合や逆に悪化している場合は、指導方法の見直しまたは見切りの検討が必要です。

📝 効果的な記録方法

記録方法としては、日々の業務日報や1対1面談での振り返り、第三者からの評価フィードバックを活用し、主観的な判断を避けることが重要です。

労働者への指導については、厚生労働省のガイドラインも参考にしながら、適切な期間設定を心がけることが大切です。

改善が見られない期間が3ヶ月を超える場合は、根本的な適性問題を疑う必要があります。

この段階では、労働基準法(e-Gov法令検索)に基づいた適切な手続きを踏むことも重要な検討事項となります。

チームへの影響度を客観的に測る指標

チーム全体への影響度を測定する際は、生産性指標とモチベーション指標の両面から評価することが重要です。

- プロジェクトの進捗遅延率

- 他メンバーの残業時間増加率

- 品質管理における修正作業の発生頻度

生産性面では、その部下が関わるプロジェクトの進捗遅延率、他メンバーの残業時間増加率、品質管理における修正作業の発生頻度などを数値化して記録します。

これらの数値は毎月記録することで、客観的な判断材料として活用できます。

📊 モチベーション指標の観察ポイント

モチベーション面では、チームミーティングでの発言頻度や積極性の低下、他メンバーからの相談件数の変化、退職者の増加傾向などを観察します。

定期的なチームアンケートや360度評価を実施し、匿名での率直な意見収集も効果的です。

なお、職場での評価制度や労働環境の改善については、労働基準法(e-Gov法令検索)や厚生労働省のガイドラインに基づいて適切に実施することが重要です。

| 影響度の判断基準 | 対応レベル |

|---|---|

| 生産性10%以上低下 | 配置転換・異動検討 |

| 複数メンバーからの改善要求 | 配置転換・異動検討 |

| 優秀メンバーの離職リスク増 | 早急な対応が必要 |

影響度が全体の生産性を10%以上低下させている場合や、複数のメンバーから改善要求が出ている状況では、配置転換や異動を検討する段階に入ります。

指導にかけた時間と効果のバランス

指導投資対効果の分析では、指導に費やした時間コストと得られた成果を定量的に比較します。

管理職の時間単価を基準として、指導時間を金額換算し、部下の業績向上による売上貢献度と比較することで、投資効率を算出できます。

指導時間の計算では、労働時間の管理も重要なポイントになりますね。適切な指導時間の設定が成功の鍵を握ります。

効果的な指導であれば、通常1ヶ月から3ヶ月程度で明確な改善効果が現れます。

しかし、同じ内容の指導を繰り返しても改善が見られない場合や、指導時間が週10時間を超えるような状況が継続している場合は、コストパフォーマンスの観点から見切りを検討する必要があります。

- 直接指導時間

- 準備時間

- フォローアップ時間

- 他メンバーへの説明時間

指導時間の記録には、直接指導時間だけでなく、準備時間やフォローアップ、他メンバーへの説明時間も含めて計算することが重要です。

総指導コストが部下の年収の20%を超える場合は、投資効率の観点から継続可否を判断すべき段階といえます。

年収の20%という基準は、指導コストの上限を考える上で重要な目安となります。この数値を超えた場合は、指導方法の見直しや別のアプローチを検討する時期かもしれません。

本人のやる気と自主性の有無

やる気の有無は、指導に対する反応の積極性、自主的な学習や改善提案の頻度、困難に直面した際の対処姿勢などから総合的に判断します。

- 指導後の実行スピード

- 質問の質と頻度

- 自主的な残業や学習時間の確保

- 同僚との協力姿勢

改善意欲がある部下は、失敗しても積極的に質問し、次回への改善策を自ら提案する傾向があります。

失敗から学ぼうとする姿勢は、成長につながる重要なサインですね。

⚠️ やる気のない部下の特徴

- 指導を受動的に聞くだけ

- 同じミスを繰り返す

- 責任転嫁や言い訳が多い

なお、労働者の配置転換については、労働基準法(e-Gov法令検索)に基づいた適切な手続きを踏むことが重要です。

人事部門と連携した適切な期間の考え方

人事部門との連携においては、会社の評価制度と労働基準法(e-Gov法令検索)に沿った適正な指導期間の設定が求められます。

厚生労働省のガイドラインでは、評価基準の明確化と適正な評価期間の設定が求められており、一般的に3ヶ月から6ヶ月の改善期間が適正とされています。

- 指導開始から1ヶ月後:初期報告

- 3ヶ月後:中間評価

- 6ヶ月後:最終判断

人事部門との連携タイミングは、指導開始から1ヶ月後の初期報告、3ヶ月後の中間評価、6ヶ月後の最終判断という段階的なアプローチが効果的です。

各段階で客観的な評価資料を準備することで、適切な判断材料を揃えることができますね。

各段階で客観的な評価資料を準備し、パワーハラスメントの疑いを避けるため、記録の透明性と第三者の証言確保が重要です。

2024年の働き方改革関連法の改正により、労働時間管理がより厳格になっているため、指導時間も労働時間に含まれることを考慮し、効率的な指導計画の立案が必要です。

📝 法的リスク回避のポイント

人事部門と連携した改善計画書の作成と定期的な進捗報告により、法的リスクを回避しながら適切な判断を行うことができます。

仕事ができない部下の見切り判断で気をつけたい3つのポイント

管理職として部下の成長を促すことは重要な職責ですが、どれだけ指導しても改善が見られない場合、見切りをつけるタイミングを判断する必要があります。

しかし、この判断を誤ると組織全体の生産性低下や、パワハラ・ロジハラなどの法的リスクにつながる可能性があります。

感情的な判断ではなく、しっかりとした基準を持って判断することが大切ですね。

見切り判断において最も重要なのは、自分の先入観や感情的な判断を排除し、客観的な基準に基づいて冷静に評価することです。

特に世代間ギャップによる誤解、指導方法の不適合、そして法的コンプライアンスの3つの観点から慎重に検証する必要があります。

📝 見切り判断の3つの検証ポイント

- 世代間ギャップによる誤解の有無

- 指導方法の適合性

- 法的コンプライアンスの遵守

適切な見切り判断により、組織の生産性向上と働く環境の改善を実現できるだけでなく、部下自身にとっても適切な配置転換の機会を提供することができます。

部下の成長を諦めるのではなく、その人に最適な環境を見つけてあげることも管理職の重要な役割ですね。

世代間のギャップを能力不足と勘違いしていないかチェック

現代の職場では特にZ世代(1997年以降生まれ)の部下との世代間ギャップが大きな課題となっています。

彼らの行動特性や価値観を「やる気がない」「能力不足」と誤解してしまうケースが多発しています。

実際に厚生労働省の新規学卒者離職状況調査でも、Z世代の早期離職率の高さが指摘されており、世代特性への理解不足が一因とされています。

📝 Z世代の特徴

Z世代の特徴として、デジタルネイティブであるため効率性を重視し、無駄な作業や長時間労働を避ける傾向があります。

また、ワークライフバランスを重視し、仕事よりもプライベートを優先する価値観を持っています。

正しい判断をするためには、まず部下の世代特性を理解し、その上で以下の点を確認する必要があります:

- デジタルツールを活用した業務効率化の提案があるか

- 明確な目標設定と進捗管理を求めているか

- フィードバックを即座に求める傾向があるか

- チームワークよりも個人の成果を重視する傾向があるか

これらが確認できる場合、能力不足ではなく世代特性による行動パターンである可能性が高いため、指導アプローチを変更することで改善できる可能性があります。

厚生労働省の働き方改革でも多様な働き方への対応が推進されており、世代特性を活かした職場環境づくりが重要視されています。

指導のやり方が部下のタイプに合っているか見直す

部下の成長が見られない場合、指導者側のアプローチに問題がある可能性を検証することが重要です。

同じ指導方法でも、部下の性格タイプや学習スタイルによって効果は大きく異なります。

実は、多くの管理職が「自分のやり方」で指導してしまいがちですが、相手に合わせたアプローチこそが成功の鍵なんです。

- 部下の学習タイプ(視覚型・聴覚型・体感型)の把握

- 性格特性に合わせた指導環境の選択

- 指導のタイミングと頻度の最適化

- 評価基準の明確化と目標設定

指導方法のミスマッチを確認するためのチェックポイントとして、以下の観点から自分の指導を見直してみましょう。

まず、部下が視覚型・聴覚型・体感型のどのタイプかを把握し、それに合わせた説明方法を採用しているかを確認します。

📊 学習タイプ別の効果的な指導法

視覚型の部下:図解やフローチャートを使った説明が効果的

聴覚型の部下:口頭での詳細な説明が適している

体感型の部下:実際に体験させながらの指導が有効

また、部下の性格特性も重要な要素です。

内向的な部下には1対1での個別指導が効果的ですが、外向的な部下にはチーム内での公開指導の方が動機付けになる場合があります。

完璧主義の部下には段階的な目標設定が必要ですが、大雑把な部下には全体像を示してから細部に入る指導が有効です。

性格に合わない指導を続けると、部下のモチベーション低下だけでなく、メンタルヘルスにも悪影響を与える可能性があります。

| 性格タイプ | 効果的な指導方法 |

|---|---|

| 内向的 | 1対1での個別指導、静かな環境での面談 |

| 外向的 | チーム内での公開指導、グループディスカッション |

| 完璧主義 | 段階的な目標設定、細かいフィードバック |

| 大雑把 | 全体像の提示、重要ポイントの絞り込み |

以下の要素を組み合わせて、部下に最適な指導方法を見つけましょう。

- 指導のタイミングを変更する(即座 vs 定期的)

- 指導の場所を変更する(個室 vs オープンスペース)

- 指導の頻度を調整する(毎日 vs 週単位)

- 評価基準を明確化し、達成可能な小目標を設定する

変更は一度に1つずつ試すのがコツです。複数同時に変更すると、何が効果的だったかわからなくなってしまいます。

これらの変更を3か月程度試行し、明らかな改善が見られない場合に初めて能力的な限界を疑うべきです。

パワハラ・ロジハラにならない正しい対応方法

2020年の労働施策総合推進法の改正により、パワハラ防止措置の義務が企業に課されています。

- 身体的攻撃

- 精神的攻撃

- 人間関係からの切り離し

- 過大な要求

- 過小な要求

- 個の侵害

厚生労働省は上記の6類型を定義しています。

部下への指導や見切り判断の過程で、これらに該当する行為を行わないよう細心の注意が必要です。

ロジハラは「論理的だから正しい」という考えで相手を追い詰める行為です。最近特に問題視されているハラスメントの一つですね。

ロジハラについても近年問題視されており、論理的な正当性を盾に相手を追い詰める行為は、パワハラと同様に法的リスクを伴います。

「論理的に考えれば分かるはず」「常識的に考えて当然」などの表現は、相手の人格を否定する要素を含むため避けるべきです。

📝 法的リスクを回避しながら適切に対応するための具体的な方法

- 指導記録を詳細に残し、客観的な事実のみを記録する

- 第三者(人事部門・上司)を交えた面談を実施する

- 部下の改善点を具体的な行動レベルで明示する

- 改善期間と評価基準を明確に設定し、書面で共有する

- 部下の意見や反論を聞く機会を必ず設ける

解雇などの懲戒処分ではなく、部下の特性を活かせる他の部署への異動を提案することで、組織全体の最適化を図ることが重要です。

見切りを決めた部下への具体的な対応手順

仕事ができない部下に対する指導を継続してきたが、改善の見込みが立たず見切りを決断した場合、感情的にならず組織全体の生産性向上を重視した対応が必要です。

部下指導で悩む管理職は多いですが、組織全体への影響を考慮した冷静な判断が求められますね。

部下の能力不足が組織へ及ぼす影響は大きく、チーム全体のモチベーション低下や業務効率の悪化を招くことがあります。

実際、民間の意識調査では管理職の6〜7割が部下指導に課題を感じているとされ、適切な人材配置や育成支援の必要性が改めて強調されています。

見切りを決断した後は、人事部門との連携を図りながら、法的リスクを回避し組織運営に支障をきたさない方法で進めることが重要です。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(e-Gov法令検索)によりパワーハラスメント防止措置が事業主の義務となった現在、適切な手順とエビデンスの準備が不可欠です。

📝 対応時の重要ポイント

- 組織全体の生産性を最優先に考慮

- 法的リスクを回避する適切な手順の遵守

- 人事部門との密な連携体制の構築

- すべての対応記録とエビデンスの保全

人事異動・配置転換を円滑に進める5ステップ

企業の人事権を適切に行使しながら、労働者の権利にも配慮した進め方が求められます。

- 人事部門との事前協議

- 異動先部署との調整

- 異動計画の策定

- 関係者への事前通知

- 異動の正式発令と実行

人事部門との協議では、対象部下の現状と異動の必要性を客観的データに基づいて説明します。

過去6か月間の業績評価、指導記録、改善計画の実施状況を整理し、異動が組織にとって最適解であることを示します。

人事部門は労働法規の観点から実現可能性を検討し、適切な異動先や時期を提案します。

受け入れ先部署の管理職と面談を行い、対象部下のスキルレベルと適性を正確に伝えます。

新しい職場での成功可能性を高めるため、部下の強みを活かせる業務内容や指導体制について具体的に協議します。

異動後のフォローアップ体制も事前に確立しておきます。

異動実施時期、引継ぎ期間、新しい職場での研修計画を詳細に設定します。

業務の繁忙期を避け、組織運営に最小限の影響で済むタイミングを選択します。

異動に伴う給与や処遇の変更がある場合は、労働条件の不利益変更に該当しないよう慎重に検討します。

異動決定の1か月前までに、関係する部署の管理職へ通知を行います。

チーム内の業務分担見直し、後任者の選定、引継ぎ準備を計画的に進めます。

情報の機密性を保ちながら、必要最小限の関係者にのみ伝達します。

人事発令書の作成、労働条件通知書の更新を行い、労働基準法(e-Gov法令検索)の法的要件を満たした形で異動を実行します。

異動当日は、部下本人への最終説明と激励を行い、新しい職場での成功を支援する姿勢を示します。

人事異動は企業の人事権の行使ですが、労働者の権利への配慮も重要です。適切な手続きを踏むことで、双方にとって良い結果につながります。

部下や同僚への説明で使えるテンプレートと注意点

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(e-Gov法令検索)で定められたパワーハラスメント防止の観点から、客観性と建設性を重視した表現を使用することが重要です。

異動の説明は慎重に行う必要がありますね。厚生労働省のあかるい職場応援団でも、適切なコミュニケーションの重要性が強調されています。

“この度の異動は、あなたの持つ○○のスキルを△△部門でより活かしていただくための組織判断です。

新しい環境で、これまでの経験を基盤として更なる成長の機会を得られると考えています。

異動に際して不明な点や不安な点があれば、遠慮なくご相談ください。”

“○○さんの異動は、組織全体の最適化と個人の適性を考慮した人事施策の一環です。

新しい部署での活躍を期待しており、引継ぎ期間中は皆様のご協力をお願いいたします。”

📝 説明時の注意点

個人の能力や性格に関する否定的な表現は一切使用せず、組織戦略や適材適所の観点から説明します。

異動の背景について詮索された場合は、”人事に関わる内容のため詳細はお答えできません”と回答し、憶測や噂の拡散を防ぎます。

感情的な反応が予想される場合は、人事担当者の同席を要請し、冷静な対話を維持します。

特に重要なのは、個人を否定する表現を避けることです。組織の判断として説明することで、パワハラと受け取られるリスクを軽減できます。

必要な書類とエビデンス準備のチェックリスト

人事異動を適切に実行するためには、法的根拠となる記録の整備が不可欠です。

労働基準監督署(厚生労働省)からの指導や労働者からの申立てに対応できるよう、客観的で具体的なエビデンスを準備します。

- 業績評価関連書類(過去12か月分)

- 指導記録と改善計画書

- 人事異動関連書類

- コンプライアンス確認書類

業績評価関連書類

過去12か月分の業績評価シート、目標設定と達成状況の記録、同僚や部下からの360度評価結果を準備します。

評価基準の明確性と公平性を示すため、同じ期間の他の部下の評価資料も比較対象として用意します。

数値化できる業績指標(売上達成率、品質指標、顧客満足度等)があれば優先的に記録します。

客観的な数値データがあると、異動の妥当性を説明しやすくなります。感情論ではなく事実に基づいた判断であることを示すことが大切ですね。

指導記録と改善計画書

実施した指導の日時、内容、部下の反応を詳細に記録した指導日誌を作成します。

改善計画書には、具体的な目標、達成期限、支援内容を明記し、定期的な進捗確認結果を併記します。

外部研修への参加記録、メンター制度の活用実績も含めて、組織として十分な支援を提供した証拠を残します。

📝 指導記録のポイント

指導記録は「いつ・誰が・何を・どのように指導したか」を具体的に記録することで、適切な人事管理を行っていた証拠となります。

人事異動関連書類

異動辞令書、労働条件通知書(変更がある場合)、新しい職務内容説明書を準備します。

労働契約書に勤務地限定や職種限定の条項がある場合は、異動の有効性を確認するため契約書の写しも用意します。

労働基準法(e-Gov法令検索)に基づく就業規則の該当条項(人事異動に関する規定)のコピーも必要です。

コンプライアンス確認書類

パワーハラスメント防止措置の実施記録、相談窓口の設置と周知実績、研修実施記録を整備します。

厚生労働省のハラスメント防止対策に基づき、定期的な職場環境改善の取り組み記録も保管します。

労働者の健康状態に配慮した異動であることを示すため、産業医の意見書や健康診断結果(必要な場合)も準備対象となります。

ハラスメント防止措置は法的義務となっており、これらの記録は人事異動が適切に行われていることを証明する重要な書類です。日頃からの記録整備が大切ですね。

| 書類カテゴリ | 主な準備書類 | 保管期間の目安 |

|---|---|---|

| 業績評価 | 評価シート、360度評価 | 12か月分 |

| 指導記録 | 指導日誌、改善計画書 | 指導期間中〜異動まで |

| 異動関連 | 辞令書、労働条件通知書 | 永久保管 |

| コンプライアンス | ハラスメント防止記録 | 3年以上 |

見切り後のフォローアップとチーム立て直し方法

仕事ができない部下に見切りをつけた後の対応は、単に問題を解決するだけでなく、組織全体の健全な発展に向けた重要なステップです。

厚生労働省の職場におけるハラスメント対策でも、適切な指導と不当な処遇の境界を明確に示しており、見切り後の対応も法的リスクを回避しながら進める必要があります。

問題のある部下への対応が一段落した後、残されたチームメンバーのモチベーション維持と生産性回復が急務となります。

特に2025年現在の労働環境では、Z世代を含む多様な価値観を持つメンバーが混在するため、従来の管理手法だけでは十分な効果を期待できません。

多世代が混在する職場では、一律の管理手法では限界があります。個々の価値観を理解した対応が重要ですね。

- 異動した部下への継続的な支援

- 残されたチームの立て直し

- 今後同様の問題を防ぐためのシステム構築

見切り後のフォローアップで最も重要なのは、異動した部下への継続的な支援、残されたチームの立て直し、そして今後同様の問題を防ぐためのシステム構築の3つの要素を同時進行で進めることです。

これらの取り組みにより、組織全体の成長力と問題解決能力を向上させることが可能となります。

異動後の部下への継続サポートのやり方

異動直後の1~3ヶ月は、月1回程度の定期的なコミュニケーションを設定することが効果的です。

この際、直接的な業務指導ではなく、新しい環境での困りごとや不安の聞き取りに重点を置きます。

異動は本人にとって大きな環境変化です。まずは心理的な安心感を与えることが最優先ですね。

異動先の上司との連携も重要で、本人の特性や効果的だった指導方法を事前に共有しておくことで、新しい職場での適応をスムーズにできます。

- 具体的なスキル習得のアドバイス

- キャリア相談

- メンタルヘルスのサポート

支援の内容は、具体的なスキル習得のアドバイス、キャリア相談、メンタルヘルスのサポートに分けて考えます。

特に自信を失っている可能性が高いため、小さな成功体験を積み重ねられるよう、達成可能な目標設定をサポートします。

メンタルヘルスに関する専門的な相談が必要な場合は、厚生労働省「こころの耳」などの公的リソースも活用できますね。

📝 サポート期間の目安

| 期間 | サポート頻度 | 重点内容 |

|---|---|---|

| 1-3ヶ月 | 月1回 | 環境適応・不安解消 |

| 4-6ヶ月 | 2ヶ月に1回 | スキル定着・自信回復 |

| 6ヶ月以降 | 必要時のみ | 自立促進・長期キャリア |

チームの生産性を回復させる具体的な方法

問題のある部下がいなくなった後のチーム運営では、まず残されたメンバーの心理的負担を軽減することから始めます。

問題部下の対応に疲弊していたメンバーや、「自分も同じように扱われるのではないか」と不安を感じているメンバーに対して、適切なフォローが必要です。

チームメンバーの心理的安全性を確保することが、生産性回復の第一歩となります。

生産性回復の第一段階として、チーム全体での振り返りミーティングを実施します。

過去の問題点を整理し、今後のチーム運営方針を明確にすることで、メンバーの不安を払拭します。

この際、個人攻撃にならないよう配慮し、システムや仕組みの改善に焦点を当てた議論を心がけます。

- 業務の再配分と役割分担の見直し

- 短期目標の設定と適切な評価・フィードバック

- 新しい取り組みやプロジェクトの再開

具体的な生産性向上策として、以下の方法が効果的です。

まず、業務の再配分を行い、各メンバーの強みを活かせる役割分担に見直します。

次に、短期目標を設定し、達成時には適切な評価とフィードバックを提供することで、モチベーションの回復を図ります。

また、問題部下への対応で後回しになっていた新しい取り組みやプロジェクトを再開することで、チーム全体に前向きなエネルギーを取り戻します。

📝 コミュニケーション体制の構築

コミュニケーション頻度も重要な要素です。

週次の個別面談と月次のチーム全体会議を設け、メンバーの状況把握と早期問題発見に努めます。

特に優秀なメンバーに過度な負担をかけないよう、業務量の調整と適切な休暇取得を促進することで、長期的な生産性維持を図ります。

メンバーの働きやすさを重視することで、結果的にチーム全体のパフォーマンス向上につながります。

同じ問題を繰り返さないためのシステム作り

今後同様の問題を防ぐためには、採用段階から配属、育成、評価まで一貫したシステムの構築が必要です。

2024年4月から施行された労働条件明示事項の追加(厚生労働省)により、より詳細な労働条件の説明が求められているため、これらの変更も考慮したシステム設計が重要です。

法改正に対応した採用システムの見直しは、トラブル防止の第一歩ですね。

📋 採用・配属時の見極め強化

面接時の質問項目を見直し、過去の困難な状況での対応方法や学習意欲、チームワークに関する具体的な経験を詳しく聞き取ります。

また、試用期間中の評価項目を明確化し、技術的スキルだけでなく、コミュニケーション能力、問題解決能力、改善意欲を定量的に測定する仕組みを導入します。

- 定期的な360度評価の実施

- 同僚からのフィードバック収集システム

- 月次個別面談記録のデータベース化

- 新入社員・異動者への週次チェック(最初3ヶ月間)

月次の個別面談記録をデータベース化し、パフォーマンスの変化や問題の兆候を早期に把握できるようにします。

特に新入社員や異動者については、最初の3ヶ月間は週次でのチェックを行い、問題の早期発見と迅速な対応を可能にします。

データ化することで、客観的な判断ができるようになりますね。

育成プログラムの標準化も重要な要素です。

職種別・経験年数別の育成計画を策定し、期待される成長レベルと評価基準を明確化します。

指導方法についても、パワーハラスメント防止ガイドライン(厚生労働省)に基づいた適切な指導の範囲を管理職研修で共有し、全社的に統一された対応ができる体制を構築します。

| 対応段階 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 採用段階 | 質問項目見直し・試用期間評価の明確化 |

| 早期発見 | 360度評価・データベース化・週次チェック |

| 育成段階 | 標準化プログラム・管理職研修 |

| 問題発生時 | 対応フロー文書化・組織的解決 |

さらに、問題が発生した場合の対応フローを文書化し、人事部門、直属の上司、関係部署が連携して迅速に対応できる仕組みを整備します。

これにより、個々の管理職が一人で問題を抱え込むことなく、組織的な解決が可能となり、同様の問題の再発防止につながります。

システム化により、属人的な対応から組織的な対応へとレベルアップできますね。

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。