【2026年最新版】タスク管理とワークマネジメントの違いから実践方法まで完全解説

「タスク管理とワークマネジメントって何が違うの?」

「効率的な業務管理を始めたいけど、どこから手をつければいいかわからない」

「チームの生産性を上げたいのに、適切なツールや方法が見つからない」

こんな悩みを抱えていませんか?

実は、この2つの概念を正しく理解せずに業務改善を進めると、個人とチームの管理がちぐはぐになり、かえって非効率を生み出してしまうリスクがあります。特に、リモートワークが定着した現代では、適切な管理手法の選択が組織の成果を大きく左右します。

この記事では、両概念の明確な定義と使い分けから、エクセルを使った簡単な導入方法、さらには無料ツールの比較まで、段階的に解説していきます。また、タスク管理が上手い人の5つの特徴や、失敗しない導入ステップも詳しく紹介します。

この記事を読めば、自分やチームに最適な管理手法を選択し、明日から実践できる具体的なアクションプランを手に入れることができるようになりますよ。

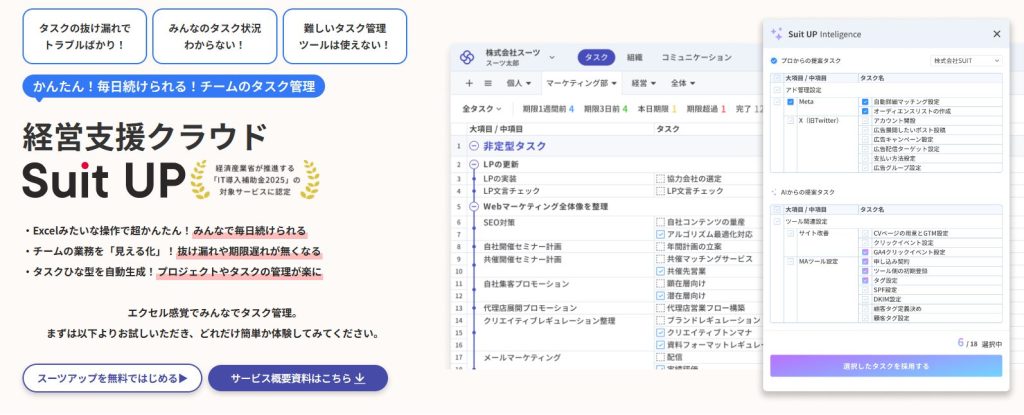

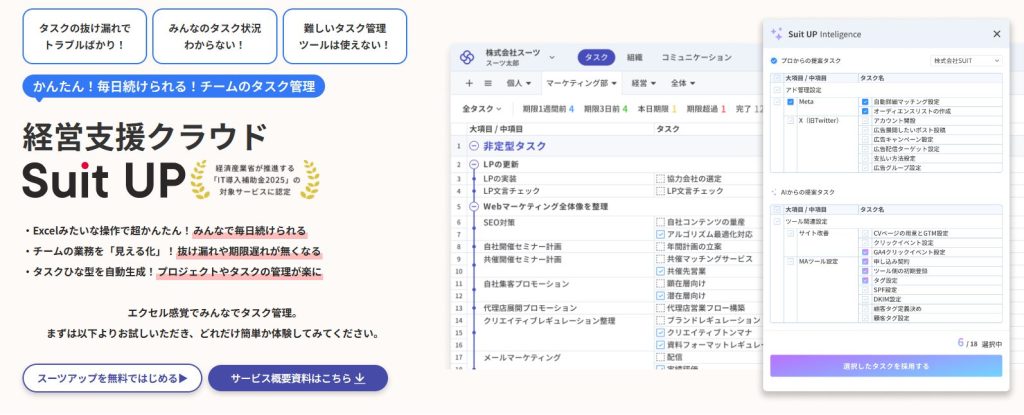

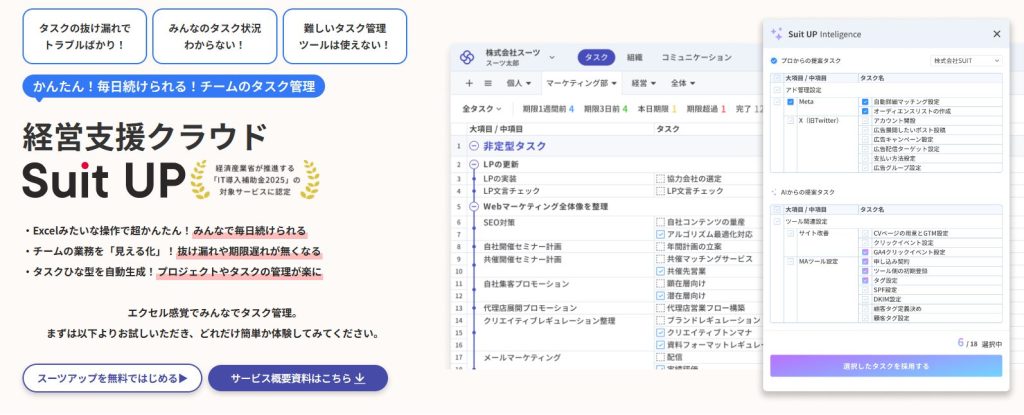

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたAIタスク管理ツールの1つ。

エクセルにはない期限通知や定型タスクの自動生成などの機能を搭載しています。

専門家とAIが作ったタスクひな型が充実しているので、誰でも簡単にタスク管理ができます。

また、定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能も備えています。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

タスク管理・ワークマネジメントとは?基本概念と違いを解説

ビジネスの現場で「タスク管理」と「ワークマネジメント」という言葉を耳にする機会が増えていますが、これらの概念の違いを正確に理解している人は意外と少ないのが現状です。

「タスク管理」と「ワークマネジメント」って、結局どう違うの?と悩んでいる方も多いですよね。この記事で、その違いをスッキリ整理していきましょう!

2026年の日本において、労働生産性の向上が急務となる中、これらの管理手法の本質を理解し、適切に使い分けることが組織の成功を左右する重要な要素となっています。

本章では、タスク管理とワークマネジメントの根本的な違いから、なぜ現代のビジネス環境でこれらのスキルが必須となっているのかまで、体系的に解説していきます。

タスク・タスク管理・ワークマネジメントの定義と違い

タスク管理とワークマネジメントの違いを理解するために、まず基本となる「タスク」の定義から確認していきましょう。

📝 タスクとは?

タスクとは、プロジェクトや業務を構成する最小単位の作業のことを指します。

例えば、「報告書を作成する」というプロジェクトにおいて、「データを収集する」「グラフを作成する」「文章を執筆する」といった個別の作業がタスクに該当します。

・タスク管理:個別作業の効率的な遂行(How=どのように)

・ワークマネジメント:組織全体の業務フローの統合管理(What&Why=何を・なぜ)

タスク管理は、これらの個別作業を効率的に遂行するための管理手法です。

具体的には、タスクの優先順位付け、期限設定、進捗管理、リソース配分などを行い、個人またはチームレベルでの作業効率を最大化することを目的としています。

タスク管理は「How(どのように)」作業を進めるかに焦点を当てた、実行レベルでの最適化なんですね!

一方、ワークマネジメントは、より包括的な概念です。

Asana社の定義によると、ワークマネジメントは「組織全体の仕事の計画、管理、実行を統合的に行うシステム」を指します。

タスク管理が個別の作業に焦点を当てるのに対し、ワークマネジメントはプロジェクト全体、部門間の連携、組織の戦略的目標との整合性まで含めた、より広範な視点で業務を管理します。

| 比較項目 | タスク管理 | ワークマネジメント |

|---|---|---|

| 対象範囲 | 個別の作業(木) | 組織全体の業務(森) |

| 焦点 | How(どのように) | What・Why・How(何を・なぜ・どのように) |

| 管理レベル | 戦術的 | 戦略的 |

| 適用範囲 | 個人・小規模チーム | 部門横断・組織全体 |

森と木の例えがわかりやすいですね!タスク管理が一本一本の木を丁寧に管理するのに対し、ワークマネジメントは森全体を俯瞰的に管理するイメージです。

ワークマネジメントには、プロジェクト管理、リソース管理、ワークフロー管理、コラボレーション管理など、複数の管理領域が含まれます。

📝 実務における使い分けのポイント

- 営業部門の日々の顧客対応業務 → タスク管理で効率化

- 新製品の市場投入プロジェクト → ワークマネジメントの視点が必要

日本企業の特徴として、従来は部門ごとの縦割り管理が主流でしたが、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、部門を超えた横断的な業務管理の必要性が高まっています。

そのため、タスク管理の基礎をしっかりと固めた上で、段階的にワークマネジメントへと発展させていく企業が増えています。

なぜタスク管理やワークマネジメント能力が現代に必須なのか

2026年の日本において、タスク管理とワークマネジメント能力が必須となっている背景には、複数の構造的な要因があります。

📝 第一の要因:日本の労働生産性の課題

日本生産性本部の「労働生産性の国際比較2024」によると、日本の労働生産性はOECD加盟38カ国中29位という低水準にとどまっています。

特に、ホワイトカラーの生産性については、「仕事のための仕事」に多くの時間を費やしているという問題が指摘されています。

Asana社の調査では、日本の知識労働者の約60%が、本来の業務よりも管理業務や調整業務により多くの時間を費やしているそうです。これは衝撃的な数字ですね!

| 課題 | 現状 | 必要な対策 |

|---|---|---|

| 労働生産性 | OECD38カ国中29位 | タスク管理による効率化 |

| 人口減少 | 2050年に5,000万人まで減少予測 | 一人あたり生産性の向上 |

| 働き方の変化 | 知識労働者の58%がハイブリッド勤務 | デジタルツールの活用 |

| AI時代の到来 | 2026年までに70%の企業がAI導入予定 | 業務プロセスの明確化 |

第二に、人口減少と労働力不足の深刻化です。

日本の生産年齢人口は、2020年の7,400万人から2050年には5,000万人まで減少すると予測されています。

この状況下で経済成長を維持するためには、一人あたりの生産性を飛躍的に向上させる必要があり、効率的なタスク管理とワークマネジメントが不可欠となっています。

第三に、働き方の多様化への対応です。

コロナ禍を経て、リモートワークやハイブリッドワークが定着し、2026年現在では知識労働者の58%がハイブリッド勤務を行っているんです。物理的に離れた場所で働くチームメンバー間での協働には、デジタルツールが必須ですよね。

第四に、ビジネス環境の複雑化と変化スピードの加速です。

グローバル競争の激化、技術革新のスピード向上、顧客ニーズの多様化により、企業は従来よりも迅速かつ柔軟な対応を求められています。

プロジェクトの複雑性が増し、関係者が増える中で、体系的な管理手法なしには競争力を維持できません。

第五に、AIとの協働時代の到来です。

McKinsey社の報告によると、2026年までに企業の70%がAIプラットフォームを導入する予定です。

AIツールを効果的に活用し、人間とAIの最適な役割分担を実現するためには、業務プロセスの明確化と体系的な管理が前提となります。

・プロジェクト完了率:平均20-30%改善

・納期遵守率:15-25%向上

・会議時間:30%削減

・意思決定スピード:平均40%短縮

これらの要因により、タスク管理とワークマネジメント能力は、もはや一部の管理職だけでなく、すべてのビジネスパーソンにとって必須のスキルとなっています。

特に若手社員にとっては、早期にこれらのスキルを習得することが、キャリア形成において大きなアドバンテージとなります。

日本企業の強みである「カイゼン」の精神と、最新のデジタルツールを組み合わせることで、世界トップクラスの生産性を実現する可能性は十分にありますよ!

そのためには、まず個人レベルでタスク管理能力を磨き、その上でチーム・組織レベルでワークマネジメントを実践していくという段階的なアプローチが重要となります。

タスク管理・ワークマネジメントが上手い人の5つの特徴

タスク管理やワークマネジメントのスキルには個人差がありますが、優れた成果を出し続ける人には共通の特徴があります。

複数の研究結果と日本企業での実践事例を分析すると、効率的に仕事を進める人たちは特定の思考パターンと行動習慣を持っていることが明らかになっています。

タスク管理が上手い人の特徴を知れば、自分も同じように仕事を効率化できるようになりますよ!

本章では、タスク管理が上手い人の具体的な特徴を5つに整理し、それぞれの実践方法を詳しく解説していきます。

これらの特徴を理解し、自分の仕事スタイルに取り入れることで、誰でも段階的にタスク管理能力を向上させることが可能です。

優先順位付けと時間配分の黄金ルール

タスク管理が上手い人の最も顕著な特徴は、優先順位付けの明確さと、それに基づく時間配分の巧みさです。

彼らは単に「重要そうな仕事」から手をつけるのではなく、体系的な基準に基づいて優先順位を決定しています。

📝 価値創出の視点による優先順位付け

まず、効果的な優先順位付けの基本となるのが「価値創出の視点」です。

タスク管理の達人は、各タスクが組織やプロジェクトにもたらす価値を常に意識しています。

1時間の作業で100万円の売上につながる営業活動と、1時間かけて作成する社内報告書なら、どちらを優先すべきか一目瞭然ですよね!

例えば、1時間の作業で100万円の売上につながる営業活動と、1時間かけて作成する社内報告書では、明らかに前者の優先度が高くなります。

このような価値ベースの思考により、限られた時間で最大の成果を生み出すことが可能になります。

・成果の80%は全体の20%の活動から生まれる

・高価値活動に集中的に時間を投資する

次に重要なのが「80/20の法則(パレートの法則)」の実践です。

成果の80%は全体の20%の活動から生まれるという原則を理解し、その20%の高価値活動に集中的に時間を投資します。

ある大手IT企業の営業マネージャーは、顧客分析により売上の78%が全顧客の22%から生まれていることを発見し、重要顧客への訪問頻度を2倍に増やした結果、年間売上を35%向上させました。

📝 タイムボクシングによる時間配分

時間配分については、「タイムボクシング」という手法が効果的です。

1日の勤務時間を30分または1時間のブロックに分割し、各ブロックに特定のタスクやタスクカテゴリーを割り当てます。

重要なのは、高い集中力が必要な創造的業務や戦略的思考を、エネルギーレベルが最も高い時間帯(多くの人にとって午前中)に配置することです。

予定の間に15-30分の余白時間を作っておくと、急な対応にも慌てずに済みますよ!

また、「バッファタイム」の確保も重要な要素です。

タスク管理が上手い人は、予定の間に15-30分の余白時間を意図的に設けています。

この時間は、予期せぬ問題への対処、前のタスクの延長、次のタスクへの準備などに活用されます。

スケジュールを100%埋めないことで、柔軟性を保ちながら確実にタスクを完了させることができます。

| フレームワーク | 内容 |

|---|---|

| RICEスコアリング | Reach×Impact×Confidence÷Effortで優先順位を数値化 |

| 60-20-20ルール | 計画済みタスク60%、緊急対応20%、将来への投資20% |

優先順位付けの実践的なフレームワークとして、「RICE スコアリング」があります。

Reach(影響範囲)、Impact(影響度)、Confidence(確実性)、Effort(必要工数)の4要素を数値化し、(R×I×C)÷Eの計算式でスコアを算出します。

このような定量的アプローチにより、感情や直感に左右されない客観的な優先順位付けが可能になります。

時間配分の黄金比率として、多くの生産性専門家が推奨するのが「60-20-20ルール」です。

計画済みタスクに60%、緊急対応や調整業務に20%、将来への投資(学習、ネットワーキング、プロセス改善)に20%を配分します。

この比率を維持することで、短期的な成果と長期的な成長のバランスを保つことができます。

タスク管理が下手な人によくある3つの失敗パターン

タスク管理が苦手な人には、共通する失敗パターンが存在します。

これらのパターンを認識し、意識的に改善することで、誰でもタスク管理能力を向上させることができます。

📝 第1の失敗パターン:マルチタスキングの罠

最も一般的な失敗は、複数のタスクを同時並行で進めようとすることです。

・生産性を最大40%低下させる

・エラー率を50%増加させる

・タスク切り替えに平均23分かかる

スタンフォード大学の研究によると、マルチタスキングは生産性を最大40%低下させ、エラー率を50%増加させることが明らかになっています。

人間の脳は、実際には複数のタスクを同時処理しているのではなく、高速でタスク間を切り替えているだけです。

この切り替えには「コンテキストスイッチングコスト」と呼ばれる認知的負荷がかかり、結果として各タスクの質と速度が低下します。

メール対応をしながら企画書を作成すると、どちらも中途半端になってしまいがちですよね。一つずつ集中して取り組む方が結果的に早く終わります!

例えば、メール対応をしながら企画書を作成し、途中で電話対応を挟むような働き方では、企画書の論理的一貫性が損なわれ、メールの返信内容も不十分になりがちです。

さらに、各タスクに再度集中するまでに平均23分かかるという研究結果もあり、頻繁なタスク切り替えは大幅な時間ロスにつながります。

📝 第2の失敗パターン:完璧主義による遅延

過度な完璧主義は、タスク管理における大きな障害となります。

100%の品質を追求するあまり、80%の完成度で十分な成果物に過剰な時間を費やしてしまいます。

これは特に日本のビジネス文化で顕著に見られる傾向で、「念のため」の確認や「万が一」を想定した過剰な準備により、本来必要な時間の2-3倍を費やすケースが少なくありません。

ある製造業の品質管理部門では、社内報告書の作成に平均8時間かけていましたが、読み手へのヒアリング調査により、実際に読まれているのは要約部分の1ページのみであることが判明しました。

この発見を基に報告書のフォーマットを簡素化し、作成時間を2時間に短縮しても、情報伝達の質は変わらないことが確認されました。

・「分析麻痺」による意思決定の遅延

・80%の情報で90%正確な判断が可能

完璧主義のもう一つの弊害は「分析麻痺」です。

意思決定に必要以上の情報収集と分析を行い、結果として決断が遅れ、機会損失につながります。

80%の情報で90%正確な判断ができる場合、残り20%の情報収集に時間をかけるよりも、迅速に行動して軌道修正する方が効果的です。

📝 第3の失敗パターン:計画なき実行

「とりあえず始める」という行き当たりばったりのアプローチも、典型的な失敗パターンです。

全体像を把握せずに作業を開始すると、後から大幅な手戻りが発生したり、重要な要素を見落としたりする危険性があります。

- 締切直前の駆け込み作業

- 頻繁な仕様変更

- リソース不足による作業停滞

- チーム内での重複作業

- 成果物の品質のばらつき

計画不足の具体的な症状として、上記のような問題が挙げられます。

これらの問題は、最初に10-15分の計画時間を投資することで、大部分を防ぐことができます。

緊急タスクばかりに追われていると、重要だけど緊急じゃないタスクがずっと後回しになってしまいますよね。計画を立てることで、この悪循環から抜け出せます!

また、「緊急度の罠」に陥りやすいのも、計画なき実行の特徴です。

目の前の緊急タスクに反応的に対応し続けた結果、重要だが緊急でないタスク(スキル開発、プロセス改善、関係構築など)が永遠に後回しになります。

この悪循環により、常に火消し対応に追われる「消防士モード」から抜け出せなくなります。

・1週間の作業ログを記録する

・マルチタスキングの頻度を可視化

・計画外作業の割合を把握

これらの失敗パターンを克服するための第一歩は、自己認識です。

1週間の作業ログを記録し、マルチタスキングの頻度、各タスクの実際の所要時間と当初見積もりの差、計画外作業の割合などを可視化することで、自分の改善ポイントが明確になります。

上手い人が実践する週次・日次レビューの仕組み

タスク管理が優れた人の最も重要な習慣の一つが、定期的なレビューの実施です。

彼らは「計画→実行→振り返り→改善」のPDCAサイクルを、週次と日次の両レベルで回しています。

このレビューシステムにより、継続的な改善と高い生産性を維持しています。

📝 週次レビューの実践方法

週次レビューは、金曜日の午後または月曜日の朝に60-90分かけて実施します。

このレビューは単なる進捗確認ではなく、戦略的な振り返りと次週の準備を行う重要な時間です。

完了したタスク数、達成した目標、創出した価値などを具体的な数値で把握します。

予想以上に時間がかかったタスク、予期せず発生した問題、効果的だった取り組みなどを記録します。

今週得た知識、スキル、洞察を言語化して記録し、経験を体系的な知識に変換します。

「クライアントプレゼンでは、最初に結論を述べてから詳細を説明する方が理解を得やすい」といった具体的な学びを記録しておくと、次回に活かせますよ!

週次レビューの核心は「学習ログ」の作成です。

今週得た知識、スキル、洞察を言語化して記録することで、経験を体系的な知識に変換します。

例えば、「クライアントプレゼンでは、最初に結論を述べてから詳細を説明する方が理解を得やすい」といった具体的な学びを蓄積していきます。

次週の計画では、カレンダーとタスクリストの統合的な調整を行います。

重要な会議やイベントを確認し、その準備時間をブロックします。

また、今週完了できなかったタスクを次週に適切に配置し、新たに発生したタスクとの優先順位を調整します。

このとき、次週の稼働時間の70-80%程度の計画に留め、予期せぬタスクへの対応余力を確保することが重要です。

📝 日次レビューの実践方法

日次レビューは、1日の終わりに15-20分で実施する短時間の振り返りです。

この習慣により、日々の小さな改善を積み重ね、大きな成果につなげることができます。

・今日完了した3つの重要タスク

・明日優先すべき2つのタスク

・今日学んだ1つの教訓

「3-2-1メソッド」は効果的な日次レビューのフレームワークです。

今日完了した3つの重要タスク、明日優先すべき2つのタスク、今日学んだ1つの教訓を記録します。

このシンプルな構造により、振り返りを習慣化しやすくなります。

朝一番の3時間で最重要タスクを終わらせると、その日の達成感が全然違いますよ!メールチェックは後回しにしましょう。

また、「エネルギーレベルチェック」も重要な要素です。

1日の中で最も生産的だった時間帯、集中力が低下した時間帯を記録し、パターンを把握します。

これにより、自分の生体リズムに合わせた最適なタスク配置が可能になります。

日次レビューでは「明日の最重要タスク(MIT: Most Important Task)」を3つ選定します。

これらは翌日の最初の3時間で取り組むタスクとして設定し、メールチェックや会議の前に完了させることを原則とします。

この「朝一番の黄金時間」の活用により、確実に重要タスクを前進させることができます。

📝 レビューの仕組み化とツール活用

レビューを継続的に実施するためには、仕組み化が不可欠です。

カレンダーにレビュー時間を定期的にブロックし、リマインダーを設定します。

また、レビュー用のテンプレートを作成し、毎回同じフォーマットで記録することで、振り返りの質を保ちながら時間を短縮できます。

| ツールカテゴリ | 活用方法 |

|---|---|

| ノートアプリ | Notion、Evernoteでレビューログを管理・検索 |

| 時間追跡ツール | RescueTime、Togglで実際の時間使用を客観的に把握 |

デジタルツールの活用も効果的です。

NotionやEvernoteなどのノートアプリでレビューログを管理し、過去の振り返りを検索可能な形で蓄積します。

また、RescueTimeやTogglなどの時間追跡ツールを使用することで、実際の時間の使い方を客観的に把握できます。

・納期遵守率が65%から89%に向上

・残業時間が月平均20時間削減

・週全体で5-10時間の効率化

ある大手コンサルティング企業では、週次レビューの実施を義務化した結果、プロジェクトの納期遵守率が65%から89%に向上し、チームメンバーの残業時間が月平均20時間削減されました。

このように、システマティックなレビューの実施は、個人とチームの両方に大きな効果をもたらします。

重要なのは、レビューを「追加の作業」ではなく「投資」として捉えることです。

週90分の週次レビューと日20分の日次レビューへの投資により、週全体で5-10時間の効率化が可能になるという調査結果もあります。

この時間的リターンに加え、ストレスの軽減、意思決定の質の向上、学習速度の加速など、多面的な効果が期待できます。

効果的なタスク管理・ワークマネジメント方法3選

世界中で実証されてきたタスク管理手法の中でも、特に日本のビジネス環境で高い効果を発揮している3つの方法論があります。

GTD(Getting Things Done)、アイゼンハワーマトリクス、カンバン方式は、それぞれ異なるアプローチでタスク管理の課題を解決し、多くの企業や個人の生産性向上に貢献してきました。

これらの手法は単独でも効果的ですが、組み合わせることでさらに大きな成果が期待できますよ!

本章では、これらの手法の理論的背景から具体的な実践方法まで、日本での導入事例を交えながら詳しく解説していきます。

各手法の特徴を理解し、自分の業務スタイルに最適な方法を選択、あるいは組み合わせることで、飛躍的な生産性向上を実現できます。

GTD(Getting Things Done)で頭をクリアにする方法

GTD(Getting Things Done)は、David Allen氏が2001年に提唱した包括的なタスク管理システムで、現在では世界25カ国語以上に翻訳され、日本でもGTD Japan(東京都港区)が公式パートナーとして普及活動を行っています。

GTDの核心は「Use your mind to get things off your mind(頭を使って、頭から出す)」という哲学にあり、脳のワーキングメモリを解放することで、創造的思考と戦略的判断に集中できる状態を作り出します。

頭の中がスッキリすると、本当に重要なことに集中できるようになります!

📝 ステップ1:CAPTURE(収集)- 100%の捕捉を目指す

GTDの出発点は、頭の中にあるすべての「気になること」を外部システムに移すことです。

David Allen氏はこれを「マインドスイープ」と呼び、初回実施時には平均して300-500個のアイテムが出てくることが一般的です。

収集の対象は業務タスクだけでなく、「歯医者の予約を取る」「誕生日プレゼントを買う」といった個人的な事項も含みます。

なぜなら、未処理の個人的タスクも認知的負荷となり、仕事の集中力を低下させるからです。

収集ツールは、物理的なインボックス、スマートフォンのメモアプリ、メール、音声レコーダーなど、アクセスしやすいものを選択します。

重要なのは、収集ツールを最小限(理想は2-3個)に絞り、定期的に処理することです。

・iOS/Androidの純正メモアプリ

・Microsoft OneNote

・Google Keep

📝 ステップ2:CLARIFY(明確化)- 2分ルールの徹底

収集したアイテムを一つずつ処理し、「これは何か?」「行動が必要か?」を判断します。

ここで重要なのが「2分ルール」です。

2分以内で完了できるタスクは、その場で即座に実行します。

2分ルールを徹底するだけで、メール処理時間が劇的に短縮されますよ!

短時間で完了するタスクを先送りすると、再度そのタスクについて考える時間、リマインダーを設定する時間、実際に実行する際の立ち上がり時間など、トータルで2分以上の時間を消費することになるためです。

行動が必要なアイテムについては、具体的な「次の物理的アクション」を定義します。

例えば、「報告書を作成する」ではなく、「山田さんに売上データをメールで依頼する」というように、実行可能な最小単位まで分解します。

この具体化により、タスクの着手障壁が大幅に低下し、先延ばしを防ぐことができます。

📝 ステップ3:ORGANIZE(整理)- 7つのリストで体系化

GTDでは、明確化したアイテムを以下の7つのリストに整理します:

| リスト名 | 内容 |

|---|---|

| Next Actions | すぐに実行可能な単一アクション。コンテキスト(@オフィス、@電話、@外出先など)別に整理 |

| Projects | 複数のアクションが必要な成果物。各プロジェクトには必ず1つ以上の次のアクションを定義 |

| Calendar | 特定の日時に行う必要があるアクション。会議、締切、イベントなど |

| Waiting For | 他者に委任したタスクや、返答待ちのアイテム |

| Someday/Maybe | 今すぐではないが、将来実行したいアイテム |

| Reference | 行動は不要だが、保管しておく価値がある情報 |

| Trash | 不要と判断したアイテム |

📝 ステップ4:REFLECT(振り返り)- 週次レビューの神聖化

GTDの要となるのが週次レビューです。

David Allen氏は「週次レビューを神聖なものとして扱え」と述べており、これを「GTDの心臓部」と位置づけています。

週次レビューでは、すべてのリストを見直し、完了したアイテムの削除、新規アイテムの追加、プロジェクトの進捗確認を行います。

特に重要なのは「プロジェクトリスト」の確認で、各プロジェクトに最低1つの次のアクションが定義されているかを確認します。

週次レビューを習慣化すると、月曜日の朝から迷いなく仕事を始められるようになります!

📝 ステップ5:ENGAGE(実行)- 4つの判断基準

実行段階では、以下の4つの基準で次のアクションを選択します:

- Context(コンテキスト): 現在の場所、利用可能なツール、一緒にいる人

- Time Available(利用可能時間): 次の予定までの時間

- Energy(エネルギーレベル): 現在の体力・精神力の状態

- Priority(優先度): 締切、重要度、影響度

この判断プロセスを瞬時に行えるようになることで、どんな状況でも最適なタスクを選択し、時間を最大限活用できます。

アイゼンハワーマトリクスで優先順位を明確化

アイゼンハワーマトリクスは、第34代アメリカ大統領ドワイト・D・アイゼンハワーの「緊急なものは重要ではなく、重要なものは決して緊急ではない」という言葉に基づき、スティーブン・コヴィー氏が『7つの習慣』で体系化した優先順位付けの手法です。

このシンプルながら強力なフレームワークは、日本の多くの企業で採用され、特に管理職の意思決定ツールとして活用されています。

見た目はシンプルですが、使いこなすと仕事の質が劇的に変わりますよ!

📝 マトリクスの4領域と具体的な対処法

アイゼンハワーマトリクスは、タスクを緊急度(Urgent)と重要度(Important)の2軸で4つの象限に分類します。

この領域には、締切間近のクライアント提案書、システム障害対応、重要な契約交渉など、即座の対応が必要で、かつビジネスに大きな影響を与えるタスクが含まれます。

対処法としては、これらのタスクを最優先で実行しますが、重要なのは第1象限のタスクを減らす努力をすることです。

第1象限が常に満杯の状態は、計画不足や予防的措置の欠如を示しています。

理想的には、全タスクの20%以下に抑えることを目標とします。

スティーブン・コヴィー氏が「第2象限に生きよ」と述べたように、この領域こそが長期的な成功の鍵となります。

戦略立案、能力開発、関係構築、予防的メンテナンス、健康管理などが含まれます。

第2象限への投資時間を増やすことが、仕事も人生も充実させる秘訣です!

第2象限への投資を増やすために、「第2象限タイム」を設定することが効果的です。

例えば、毎日の午前9-11時を第2象限専用時間として確保し、メールや電話を遮断して集中的に取り組みます。

この時間帯には、3ヶ月後のプロジェクト計画、新技術の学習、部下の育成計画など、将来の成果につながる活動を行います。

定型的な報告書作成、情報共有だけの会議、形式的な承認プロセスなど、今対応する必要はあるが、戦略的価値が低いタスクがこの領域に該当します。

これらのタスクは、可能な限り委任、自動化、簡素化することが重要です。

日本企業特有の「根回し文化」により、この象限が肥大化しやすい傾向がありますが、デジタルツールの活用により効率化が可能です。

- 定例報告書の作成をRPAで自動化する

- 承認プロセスをワークフローシステムで電子化する

- 情報共有会議を録画配信に切り替える

これらの施策により、第3象限の時間を50-70%削減できます。

目的が不明確な会議、過度なSNSチェック、必要以上の情報収集など、価値を生まない活動がこの領域に含まれます。

これらの活動を特定し、勇気を持って削除することが、生産性向上の第一歩となります。

📝 実践的な導入方法とツール活用

アイゼンハワーマトリクスを日常業務に導入する際は、まず1週間の全活動を記録し、各活動を4象限に分類することから始めます。

この「タイムオーディット」により、時間の使い方の現実が明確になります。

最初は面倒に感じるかもしれませんが、自分の時間の使い方を知ることは本当に大切です!

デジタルツールとしては、Notion、Todoist、Microsoft To Doなどがマトリクス表示機能を提供しています。

また、物理的なホワイトボードに4象限を描き、付箋でタスクを管理する方法も、チームでの可視化に効果的です。

重要なのは、マトリクスを静的なツールではなく、動的な意思決定フレームワークとして活用することです。

状況の変化により、タスクの緊急度と重要度は変動するため、定期的な見直しが必要です。

カンバン方式でタスクを見える化する

カンバン方式は、トヨタ自動車の大野耐一氏が1950年代に開発した生産管理手法で、現在では製造業からソフトウェア開発、サービス業まで幅広い分野で活用されています。

「必要なものを、必要な時に、必要な分だけ」というJust-in-Timeの原則を、タスク管理に応用したこの手法は、特にチームでの協働において強力な効果を発揮します。

カンバンボードを使うと、チーム全員の仕事が一目でわかるようになりますよ!

📝 カンバンボードの基本構造と運用ルール

カンバンボードの最もシンプルな形は、「To Do(未着手)」「Doing(進行中)」「Done(完了)」の3列構成です。

各タスクをカードとして表現し、進捗に応じて左から右へ移動させることで、全体の状況を一目で把握できます。

より実践的なボード構成として、以下の5列構成が推奨されます:

| 列名 | 内容 |

|---|---|

| Backlog | 将来実行予定のタスク |

| Ready | 着手可能な状態のタスク |

| In Progress | 現在作業中のタスク |

| Review | 確認・承認待ちのタスク |

| Complete | 終了したタスク |

📝 WIP(Work In Progress)制限の重要性

カンバン方式の核心は、WIP制限の設定にあります。

同時進行するタスクの数を制限することで、マルチタスキングを防ぎ、各タスクの完了速度を向上させます。

・チームメンバー数×1.5~2

・例:5人のチームなら「In Progress」列のタスク数を7-10個に制限

この制限により、新しいタスクを開始する前に、進行中のタスクを完了させる動機付けが生まれます。

📝 プル型システムによる効率化

カンバン方式は「プル型」のシステムです。

後工程(下流)が前工程(上流)から必要な分だけタスクを「引き取る」ことで、仕掛かり在庫(未完了タスク)の蓄積を防ぎます。

プッシュ型からプル型に変えるだけで、仕事の流れがスムーズになります!

例えば、デザインチームが開発チームにデザインを渡す際、開発チームの受け入れ能力を超えるデザインを作成しても、それらは「待機状態」となり無駄が発生します。

プル型システムでは、開発チームが処理可能になった時点で、デザインチームに次のデザインを依頼する形を取ります。

📝 メトリクスによる継続的改善

カンバン方式では、以下のメトリクスを測定し、継続的な改善を行います:

- リードタイム: タスクの開始から完了までの時間

- サイクルタイム: 実際の作業時間(待機時間を除く)

- スループット: 単位時間あたりの完了タスク数

- フロー効率: サイクルタイム÷リードタイム×100

これらのメトリクスを週次で分析し、ボトルネックの特定と解消を行います。

例えば、「Review」列にタスクが滞留している場合は、レビュープロセスの簡素化やレビュー担当者の増員を検討します。

📝 デジタルツールと物理ボードの使い分け

デジタルカンバンツールとして、Trello、Jira、Asana、Microsoft Plannerなどが広く使用されています。

これらのツールは、リモートワークでの協働、自動化機能、詳細な分析機能などのメリットがあります。

一方、物理的なカンバンボード(ホワイトボードと付箋)も依然として有効です。

特に、同じオフィスで働くチームでは、物理ボードの「見える化」効果と、付箋を移動させる際の達成感が、チームのモチベーション向上につながります。

David J. Anderson氏が定義したカンバンメソッドの6つのコアプラクティスは、日本企業での導入においても重要な指針となります:

すべての作業を見える化し、透明性を確保

同時進行作業を制限し、フォーカスを維持

メトリクスを測定し、ボトルネックを解消

作業の進め方のルールを明文化

定期的なレビューと改善サイクル

チーム全体での継続的なカイゼン

これらの原則を守ることで、カンバン方式は単なるタスク管理ツールを超えて、組織の継続的改善を促進する強力なフレームワークとなります。

カンバン方式は導入も簡単で、すぐに効果が実感できるのが魅力です。まずは個人のタスク管理から始めてみてはいかがでしょうか?

エクセルで始める実践的タスク管理・ワークマネジメント術

「新しいツールの導入は難しいけど、エクセルなら今すぐ始められそう!」そんな方にピッタリの内容です。

多くの日本企業で標準的に使用されているMicrosoft Excelは、特別な投資なしに始められる優れたタスク管理ツールです。

適切な設計と関数の活用により、市販の専用ツールに匹敵する機能を実現できます。

本章では、実務で即座に活用できるExcelタスク管理表の作成方法から、関数を活用した自動化テクニックまで、段階的に解説していきます。

タスク管理表の作り方(テンプレート付き)

以下、実践的なタスク管理表の構築方法を詳しく説明します。

基本構造の設計

まず、A1セルから以下の列構成でヘッダーを作成します:

| 列 | 項目名 | 内容説明 |

|---|---|---|

| A列 | No. | 通し番号 |

| B列 | タスク名 | 具体的な作業内容 |

| C列 | カテゴリー | プロジェクト名や業務分類 |

| D列 | 担当者 | 実行責任者 |

| E列 | 優先度 | 高/中/低 または S/A/B/C |

| F列 | ステータス | 未着手/進行中/確認待ち/完了/保留/中止 |

| G列 | 開始予定日 | – |

| H列 | 完了予定日 | – |

| I列 | 実績開始日 | – |

| J列 | 実績完了日 | – |

| K列 | 進捗率 | 0-100% |

| L列 | 予定工数 | 時間 |

| M列 | 実績工数 | 時間 |

| N列 | 残日数 | 自動計算 |

| O列 | 遅延フラグ | 自動判定 |

| P列 | 備考・コメント | – |

この構成により、計画と実績の比較、進捗の可視化、リソース管理が一元的に行えるようになります!

データ入力の効率化設定

入力ミスを防ぎ、データの一貫性を保つため、以下のデータ検証を設定します:

データ → データの入力規則 → リスト

元の値: 高,中,低

元の値: 未着手,進行中,確認待ち,完了,保留,中止

データの入力規則 → 日付

データの入力規則 → 整数

最小値: 0、最大値: 100

条件付き書式による視覚化

タスクの状態を一目で把握できるよう、以下の条件付き書式を設定します:

📝 優先度による行の色分け

- =$E2=”高” → 背景色: 薄い赤

- =$E2=”中” → 背景色: 薄い黄

- =$E2=”低” → 背景色: 薄い緑

📝 期限アラート

- =AND($H2-TODAY()<=3,$F2<>”完了”) → 背景色: オレンジ(3日前警告)

- =AND($H2″完了”) → 背景色: 赤(期限超過)

📝 完了タスクの視覚化

=$F2=”完了” → フォント: 取り消し線、色: グレー

📝 進捗率のデータバー表示

K列を選択 → 条件付き書式 → データバー → 塗りつぶし(グラデーション)

フィルターとソート機能の活用

データ範囲を選択し、「テーブルとして書式設定」を適用することで、以下の機能が利用可能になります:

・自動フィルター機能による絞り込み(担当者別、ステータス別など)

・複数条件でのソート(優先度→期限→タスク名など)

・構造化参照による数式の可読性向上

・新規行追加時の書式自動適用

ダッシュボード領域の作成

シートの上部(1-10行目)にダッシュボード領域を設け、重要指標を表示します:

| 指標名 | 計算式 |

|---|---|

| 総タスク数 | =COUNTA(B:B)-1 |

| 完了タスク数 | =COUNTIF(F:F,”完了”) |

| 完了率 | =完了タスク数/総タスク数*100 & “%” |

| 本日期限 | =COUNTIFS(H:H,TODAY(),F:F,”<>完了”) |

| 遅延タスク | =COUNTIFS(H:H,”<“&TODAY(),F:F,”<>完了”) |

| 今週の予定タスク | =COUNTIFS(H:H,”>=”&TODAY(),H:H,”<=”&TODAY()+7) |

ダッシュボードがあると、チーム全体の状況が一目でわかって便利ですよ!

マクロによる自動化(VBA)

繰り返し作業を自動化するため、以下の基本マクロを実装します:

📝 週次レポート生成マクロ

完了タスクを別シートにコピーして週次レポートを自動生成します。

Sub WeeklyReport()

Dim ws As Worksheet

Set ws = ActiveSheet

‘ 完了タスクを別シートにコピー

ws.AutoFilter Field:=6, Criteria1:=”完了”

ws.UsedRange.Copy

Sheets.Add.Name = “週次レポート_” & Format(Date, “yyyymmdd”)

ActiveSheet.Paste

‘ 元のシートのフィルターを解除

ws.AutoFilterMode = False

End Sub

📝 ステータス自動更新マクロ

進捗率100%のタスクを自動的に完了に変更します。

Sub UpdateStatus()

Dim lastRow As Long

Dim i As Long

lastRow = Cells(Rows.Count, “A”).End(xlUp).Row

For i = 2 To lastRow

‘ 進捗率100%のタスクを自動的に完了に変更

If Cells(i,”K”).Value = 100 And Cells(i,”F”).Value<>”完了” Then

Cells(i, “F”).Value = “完了”

Cells(i, “J”).Value = Date ‘ 実績完了日を設定

End If

Next i

End Sub

エクセル関数を活用した進捗管理テクニック

以下、実践的な関数活用法を紹介します。

自動計算関数の実装

📝 残日数の動的計算(N列)

=IF(F2=”完了”,”完了”,IF(H2=””,””,IF(H2-TODAY()<0,”超過 ” & ABS(H2-TODAY()) & “日”,H2-TODAY() & “日”)))

📝 遅延フラグの自動判定(O列)

=IF(AND(H2″完了”,F2<>”中止”),”遅延”,””)

📝 実質進捗率の計算

=IF(F2=”完了”,100,IF(L2=0,””,MIN(100,M2/L2*100)))

実績工数を予定工数で割ることで、より現実的な進捗率を算出します。

📝 工数差異の分析

=IF(AND(F2=”完了”,L2<>0),(M2-L2)/L2*100 & “%”,”-“)

完了タスクの予実差異をパーセンテージで表示します。

集計・分析関数の活用

これらの関数を使えば、チーム全体の負荷状況や進捗が瞬時に把握できます!

| 分析項目 | 関数例 | 説明 |

|---|---|---|

| 担当者別の負荷分析 | =SUMIFS(L:L,D:D,担当者名,F:F,”<>完了”,H:H,”>=”&TODAY(),H:H,”<=”&TODAY()+7) | 特定担当者の今後1週間の予定工数を集計 |

| カテゴリー別進捗集計 | =AVERAGEIFS(K:K,C:C,カテゴリー名,F:F,”<>完了”) | プロジェクトごとの平均進捗率を算出 |

| 優先度別の消化率 | =COUNTIFS(E:E,”高”,F:F,”完了”)/COUNTIF(E:E,”高”)*100 | 高優先度タスクの完了割合を計算 |

XLOOKUP/INDEX-MATCH関数による連携

複数シート間でのデータ連携を実現します:

📝 担当者マスターからの情報取得

=XLOOKUP(D2,担当者マスター!A:A,担当者マスター!C:C,”未登録”)

担当者の部署名や連絡先を自動取得します。

📝 プロジェクトマスターとの連携

=INDEX(プロジェクトマスター!B:B,MATCH(C2,プロジェクトマスター!A:A,0))

プロジェクトの詳細情報(予算、期限など)を参照します。

ピボットテーブルによる多角的分析

タスク管理データからピボットテーブルを作成し、以下の分析を行います:

・月別・担当者別の完了タスク数

行: 担当者、列: 完了月、値: タスク数(COUNT)

・カテゴリー別の工数実績

行: カテゴリー、値: 予定工数合計、実績工数合計、差異

・優先度×ステータスのクロス集計

行: 優先度、列: ステータス、値: タスク数

Power Queryによるデータ整形自動化

= Table.Combine({営業部タスク, 開発部タスク, 管理部タスク})

= Csv.Document(Web.Contents(“https://internal.company.com/daily_tasks.csv”))

= Table.TransformColumns(Source, {

{“担当者”, Text.Trim},

{“期限”, each Date.From(_)},

{“進捗率”, each Number.From(_) * 100}

})

条件付き集計とダイナミックレポート

FILTER関数とSUMIFS関数を組み合わせた動的レポートを作成します:

Excel 365なら、これらの新しい関数でさらに便利な機能が使えますよ!

📝 今週の重要タスクリスト

=FILTER(A2:P1000,(F2:F1000<>”完了”)*(H2:H1000<=TODAY()+7)*(E2:E1000=”高”))

📝 遅延タスクの自動抽出

=SORT(FILTER(A2:P1000,O2:O1000=”遅延”),5,-1)

📝 チーム別パフォーマンス指標

=LET(

team, “営業チーム”,

completed, COUNTIFS(D:D,team,F:F,”完了”),

total, COUNTIF(D:D,team),

ontime, COUNTIFS(D:D,team,F:F,”完了”,J:J,”<=”&H:H),

CONCAT(“完了率: “, TEXT(completed/total,”0%”),

” | 納期遵守率: “, TEXT(ontime/completed,”0%”))

)

特に、日本企業の実情に合わせたカスタマイズが容易である点が、Excelの大きな利点となっています。

・初期投資不要で始められる

・組織のITポリシーに適合しやすい

・カスタマイズの自由度が高い

・既存のExcelスキルを活用できる

タスク管理・ワークマネジメントツールの選び方と活用法

最適なツール選びで悩んでいませんか?この章では実践的な選定基準をお伝えします!

デジタルツールの進化により、タスク管理の効率は飛躍的に向上しています。

しかし、数多くのツールが存在する中で、自分やチームに最適なものを選ぶことは容易ではありません。

本章では、効果的なツール選定の基準から、日本で人気の高いツールの詳細比較、そしてExcelからの移行判断基準まで、実践的な観点から解説していきます。

上手い人が使うツールの3つの共通点

タスク管理が優れた人たちが選ぶツールには、明確な共通点があります。

彼らは単に機能の多さや価格だけでなく、実際の業務フローとの親和性や、長期的な運用可能性を重視してツールを選定しています。

📝 共通点1:シンプルさと拡張性のバランス

効果的なタスク管理者は、「始めやすく、成長できる」ツールを選びます。

初期導入時はシンプルな機能から始められ、習熟度やニーズの拡大に応じて高度な機能を段階的に活用できるツールが理想的です。

Notionは良い例ですね。最初はTo-Doリストから始めて、徐々に高度な機能へ発展できます!

例えば、Notionは基本的なTo-Doリストから始めて、徐々にデータベース機能、リレーション機能、自動化機能へと発展させることができます。

ある日本のスタートアップでは、最初は単純なタスクリストとして導入し、6ヶ月後にはプロジェクト管理、ナレッジベース、CRMまでをNotion上で統合管理するまでに発展させました。

タスク管理の達人は、コア機能を完全に習得してから、必要に応じて機能を追加していく「段階的採用アプローチ」を取ります。

これにより、ツールの学習曲線を緩やかにし、チーム全体の定着率を高めることができます。

📝 共通点2:コラボレーション機能の充実

現代のビジネス環境では、個人の生産性だけでなく、チーム全体の協働効率が重要です。

優れたツールは、以下のコラボレーション機能を備えています:

・リアルタイム同期:複数メンバーが同時作業しても即座に反映

・コメント・メンション機能:タスクの議論を一元管理

・権限管理:適切なアクセス制御

・履歴管理:変更の完全な記録

BacklogやJootoなどの日本製ツールは、この点を特に重視した設計になっています。

📝 共通点3:データの可搬性と統合性

タスク管理のプロフェッショナルは、ツールに依存しすぎないよう、データの可搬性を重視します。

以下の要素を確認します:

- エクスポート機能:CSV、JSON、PDFなど複数形式でのデータ出力

- API提供:他システムとの連携可能性

- インポート機能:既存データの移行容易性

- バックアップ機能:定期的な自動バックアップ

既存システムとの連携は見落としがちですが、実はとても重要なポイントです!

また、既存の業務システムとの統合性も重要です。

Google Workspace、Microsoft 365、Slack、Teamsなどとのネイティブ統合により、ツール間の切り替えコストを最小化できます。

例えば、AsanaはSlackと深く統合されており、Slack上でタスクの作成、更新、完了が可能です。

これにより、コミュニケーションツールとタスク管理ツールのシームレスな連携を実現しています。

無料で始められるおすすめツール5選

📝 1. Jooto(ジョートー)- 日本製カンバンツールの定番

Jootoは、40万人以上のユーザーと2,600社以上の企業が利用する国産ツールです。

BOXIL SaaS AWARD 2025受賞、ITreview Grid Award 2025リーダーに選出されるなど、高い評価を得ています。

| 無料プラン詳細 | 内容 |

|---|---|

| ユーザー数 | 4名まで |

| ボード数 | 無制限 |

| タスク数 | 無制限 |

| ファイル容量 | 100MB/月 |

| 基本機能 | カンバンボード、ガントチャート、カレンダービュー |

・直感的な日本語インターフェース

・AIタスク生成機能(ベータ版)

・テンプレート機能(業界別に20種類以上)

・外部連携:Slack、Chatwork、Google Calendar

日本の商習慣に合わせた「確認待ち」「承認待ち」などのステータスを追加できるのが便利ですよ!

その後、ガントチャート機能を追加して、時系列での管理も併用します。

📝 2. Notion – オールインワンワークスペース

Notionは、ドキュメント、データベース、カンバンボード、カレンダーを統合した多機能ツールです。

ITreview 2023で最高評価4.4/5を獲得し、富士通、スズキなど大手企業も採用しています。

| 無料プラン詳細 | 内容 |

|---|---|

| 個人利用 | 無制限のブロック |

| チーム利用 | 最大10名のゲスト招待 |

| ファイルアップロード | 5MBまで/ファイル |

| API利用 | 可能 |

・データベース機能による高度な情報管理

・テンプレートギャラリー(1000種類以上)

・AI機能(別料金だが強力)

・マークダウン対応

顧客情報ページに関連タスクを紐付け、商談の進捗と実行タスクを一元管理します。

また、議事録テンプレートを作成し、会議のアクションアイテムを自動的にタスクリストに追加する仕組みを構築できます。

📝 3. Trello – シンプルさを極めたカンバンツール

Trelloは、Atlassian社が提供する世界的に人気のカンバンツールです。

2024年4月に無料プランが改定されましたが、依然として実用的な機能を提供しています。

| 無料プラン詳細 | 内容 |

|---|---|

| ワークスペース | 10個まで |

| メンバー | 10名まで/ワークスペース |

| Power-Ups | 無制限(1ボードあたり) |

| ファイル添付 | 10MB/ファイル |

・Butler:自動化ルールの設定

・Calendar:カレンダービュー

・Custom Fields:カスタムフィールドの追加

・200種類以上のPower-Upsから選択可能

シンプルさが最大の強みなので、複雑にしすぎないことが成功のポイントです!

導入成功のポイント:基本の3列(To Do、Doing、Done)から始め、必要に応じて「レビュー中」「保留」などを追加します。

ラベル機能で優先度や分類を管理し、期限設定で時間管理を行います。

📝 4. Microsoft To Do – Microsoft 365との完全統合

Microsoft To Doは、完全無料でMicrosoft 365と深く統合されたタスク管理ツールです。

| 完全無料の機能 | 内容 |

|---|---|

| タスク数 | 無制限 |

| リスト数 | 無制限 |

| 共有リスト | 無制限 |

| ファイル添付 | 対応(OneDrive経由) |

| プラットフォーム | 全デバイス対応 |

・Outlookタスクと自動同期

・Teamsからのタスク作成

・Plannerとの統合

・OneNoteとの連携

Outlookのフラグ付きメールが自動的にタスクとして追加される機能は、メール駆動の業務において特に有効です。

📝 5. Todoist – 自然言語処理による直感的入力

Todoistは、個人の生産性向上に特化したツールで、自然言語処理により直感的なタスク入力が可能です。

| 無料プラン詳細 | 内容 |

|---|---|

| プロジェクト | 5個まで |

| アクティブタスク | 5個まで/プロジェクト |

| 共同作業者 | 5名まで/プロジェクト |

| タスク履歴 | 1週間 |

・自然言語入力:「明日午後3時に会議」と入力すると自動で日時設定

・カルマシステム:タスク完了でポイント獲得

・テンプレート機能

・60以上のアプリ統合

@オフィス、@自宅、@外出先などのラベルを付けて、場所別にタスクを管理するのがおすすめです!

生産性向上のコツ:ラベルとフィルターを組み合わせて、コンテキスト別のタスクビューを作成します。

また、定期タスク機能を活用して、ルーチンワークを自動化します。

エクセルvsタスク管理ツール:使い分けの基準

以下、具体的な判断基準を提示します。

📝 Excelが適している場合

特定の条件下では、Excelが最適な選択肢となることがあります。

・社外クラウドサービスの利用が制限されている

・機密情報を扱うため、データを社内に保持する必要がある

・金融機関、官公庁、防衛関連企業など

・独自の業務フローに合わせた複雑な計算式が必要

・既存のExcelマクロ資産を活用したい

・部署ごとに大きく異なる管理方法を統一できない

・IT投資予算が限られている

・少人数チーム(5名以下)での利用

・試験的な導入で効果を検証したい

・チームメンバーがExcelに習熟している

・Excel以外のツール導入に抵抗感がある

・教育コストを最小化したい

Excelも使い方次第では強力なツールです。でも、チームが大きくなったら専用ツールへの移行を検討しましょう!

📝 専用ツールへの移行が推奨される場合

以下の状況では、専用ツールへの移行を強く推奨します。

・10名以上のメンバーが関与

・部門を跨いだプロジェクトが増加

・リアルタイムでの情報共有が必要

・在宅勤務者が50%以上

・海外拠点との協業

・モバイルデバイスからのアクセス需要

・複数プロジェクトの並行管理

・依存関係のあるタスクの増加

・外部パートナーとの協業

・Excelファイルが重くなり、開くのに時間がかかる

・バージョン管理が困難になっている

・手動更新作業が1日1時間以上

小規模チーム(3-5名)で試験導入

1つのプロジェクトに限定

Excelと並行運用し、比較評価

成功したチームの事例を横展開

部署内での標準化

カスタマイズとルール整備

全社標準としての採用

教育プログラムの実施

KPIの設定と効果測定

利用状況の分析と改善

他システムとの連携強化

ベストプラクティスの共有

📝 ハイブリッド運用の実践例

多くの日本企業では、ExcelとSaaSツールを併用するハイブリッド運用が採用されています。

完全移行は難しくても、ハイブリッド運用なら始めやすいですよ!用途に応じて使い分けましょう。

| 運用パターン | 具体的な使い分け |

|---|---|

| レポーティングはExcel、実行管理はSaaS | 日々のタスク管理:Jooto/Trello 月次報告書作成:Excel 経営層への報告:ExcelまたはPowerPoint |

| 部門別の使い分け | 開発部門:Jira(アジャイル開発に特化) 営業部門:Salesforce(CRM連携) 管理部門:Excel(予算管理との統合) |

| データ連携による相互補完 | SaaSツールからCSVエクスポート Excelでの高度な分析 Power BIやTableauでの可視化 |

重要なのは、ツールはあくまで手段であり、目的は生産性向上と価値創造であることを忘れないことです。

まずは簡単にタスク管理・ワークマネジメントを始めたい方は「スーツアップ」がおすすめ!

まずは簡単なツールでタスク管理・ワークマネジメントを始めたい方に「スーツアップ」がおすすめです。

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたタスク管理ツールの1つ。

定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能を備えています。

紙や表計算ソフトで管理するのと比べて、大きく負荷を軽減できますよ。

1人ではタスク管理できない人も、チームのメンバーと一緒なら頑張れるかもしれません。

タスク管理に苦手意識を感じているなら、ぜひスーツアップの導入を検討してみてください。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

タスク管理・ワークマネジメント能力を向上させる実践トレーニング

タスク管理能力は、知識として理解するだけでなく、日々の実践を通じて体得していく必要があります。

研究によると、新しい習慣が定着するまでには平均66日かかるとされていますが、適切なトレーニング方法により、この期間を大幅に短縮することが可能です。

習慣化には時間がかかりますが、正しい方法を知れば、もっと早く身につけることができますよ!

本章では、科学的根拠に基づいた効果的なトレーニング方法から、実務で即座に使える具体的なテクニックまで、段階的なスキル向上プログラムを提供します。

実務で使えるタスク記述の例文集

タスク管理の第一歩は、明確で実行可能なタスクの記述です。

曖昧なタスク記述は先延ばしの原因となり、生産性を大きく低下させます。

ここでは、実務でよく使われるタスク記述の良い例と悪い例を比較しながら、効果的な記述方法を解説します。

📝 SMART原則に基づくタスク記述

効果的なタスク記述は、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性、Time-bound:期限設定)に従います。

営業・マーケティング分野の例文

| 悪い例 | 良い例 |

|---|---|

| 新規顧客を開拓する | 製造業の年商10-50億円企業リストから20社を選定し、今週金曜日までに営業メールを送信する |

| SNSを更新する | LinkedInに製品Aの事例記事(800字)を作成し、明日15時に投稿予約を設定する |

| 競合分析をする | 競合3社(A社、B社、C社)の2024年Q4価格改定情報を収集し、比較表をExcelで作成して木曜日の会議資料に含める |

| 見込み客をフォローする | 先週のウェビナー参加者30名に、録画リンクと関連資料を含むフォローアップメールを本日17時までに送信する |

具体的な数字と期限を入れるだけで、タスクがグッと実行しやすくなりますね!

開発・技術分野の例文

| 悪い例 | 良い例 |

|---|---|

| バグを修正する | チケット#1234のログイン画面でのセッションタイムアウトエラーを再現し、原因を特定して修正コードをfeatureブランチにプッシュする(見積:3時間) |

| ドキュメントを書く | API仕様書のv2.0認証セクションに、OAuth2.0フローの図解とサンプルコード(Python、JavaScript)を追加する |

| テストを実施する | 決済モジュールの単体テスト15ケースを実行し、カバレッジ80%以上を確認してJenkinsでの自動化設定を完了する |

| システムを改善する | データベースのインデックスを最適化し、検索クエリの応答時間を現在の3秒から1秒以下に短縮する |

管理・事務分野の例文

| 悪い例 | 良い例 |

|---|---|

| 経費精算を処理する | 営業部から提出された15件の経費申請を確認し、承認済み分を経理システムに入力して月曜日の締め処理に間に合わせる |

| 会議の準備をする | 火曜日の経営会議用に、売上推移グラフ(過去6ヶ月)と主要KPI一覧表をPowerPointで作成し、印刷10部を前日18時までに準備する |

| 在庫を確認する | 倉庫Aの商品カテゴリー別在庫数を棚卸し、Excelの在庫管理表を更新して、発注が必要な商品リストを purchasing@company.com に送信する |

プロジェクト管理分野の例文

・スケジュール調整:プロジェクトXのフェーズ2開始を2週間延期することによる影響を分析し、修正版ガントチャートと関係者への通知メール案を作成する

・リスク管理:リスク管理表の上位5項目について、発生確率と影響度を再評価し、対策案を含む1ページサマリーを作成して金曜日のステアリングコミッティに提出する

📝 タスク記述のテンプレート

以下のテンプレートを使用することで、一貫性のある明確なタスク記述が可能になります:

【動詞】+【対象】+【具体的な内容/条件】+【期限/制約】+【成果物/完了基準】

例:【作成する】+【月次売上レポート】+【2024年12月分、前年同月比較含む】+【1/5 17:00まで】+【PDF形式で役員MLに送信】

コンテキスト情報の付加

タスク記述には、実行に必要なコンテキスト情報を含めることが重要です:

- 参照情報:「参照:営業マニュアル第3章」

- 依存関係:「要:田中さんからのデータ受領後」

- 優先度指標:「優先度:高(役員会議で使用)」

- 見積時間:「所要時間:約2時間」

- 必要リソース:「要:Adobe Creative Cloud」

1週間で身につく基礎トレーニングプログラム

タスク管理能力を短期間で向上させるため、1週間の集中トレーニングプログラムを設計しました。

各日のテーマに沿って実践することで、基本的なスキルを体系的に習得できます。

1日ずつ着実にステップアップしていけば、週末には見違えるほどタスク管理が上手になっていますよ!

Day 1(月曜日):現状把握と収集の習慣化

📝 午前の実践

頭の中にあるすべてのタスク、懸念事項、アイデアを紙やデジタルツールに書き出します。

仕事とプライベートを区別せず、思いつくままに記録します。

平均して50-100個のアイテムが出てきます。

書き出したアイテムを以下のカテゴリーに分類:

- 今週中に必要なアクション

- 将来的なプロジェクト

- 参考情報

- 誰かを待っている事項

- もう不要なもの

📝 午後の実践

- タスク収集ツールの設定(スマートフォンのメモアプリ、ノート、付箋など)

- 1時間ごとに「収集タイム」を設け、新たに発生したタスクを記録

- 終業時に収集したタスクを整理(15分)

成果測定:収集したタスク数、カテゴリー別の割合を記録

Day 2(火曜日):優先順位付けの実践

・9:00-9:30:昨日収集したタスクを4象限に分類

・9:30-11:00:第1象限(緊急かつ重要)のタスクを実行

・11:00-12:00:第2象限(重要だが緊急でない)のタスクをスケジュール化

・第3象限のタスクから委任・自動化できるものを特定

・第4象限のタスクを削除または「いつか/たぶん」リストへ移動

・明日のタスクリストを優先順位付きで作成(上位3つを明確化)

成果測定:各象限のタスク数、第1象限の割合(目標:20%以下)

Day 3(水曜日):時間見積もりと計測

| 時間帯 | 実践内容 |

|---|---|

| 午前 | 各タスクに見積もり時間を設定(15分単位) ポモドーロテクニック(25分作業+5分休憩)で実行 実際の所要時間を記録 |

| 午後 | 見積もりと実績の差異を分析 差異が大きいタスクの原因を特定 翌日のタスクに修正した見積もり時間を適用 |

成果測定:見積もり精度(目標:±20%以内)、ポモドーロ完了数

時間の見積もりは最初は難しいですが、記録を続けることで必ず精度が上がります!

Day 4(木曜日):集中力管理とエネルギー最適化

2時間ごとにエネルギーレベルを10段階で記録

高エネルギー時間帯に創造的タスクを配置

低エネルギー時間帯にルーチンタスクを配置

「フロー状態」に入れた時間と条件を記録

集中を妨げた要因をリスト化(通知、割り込み、環境音など)

明日の理想的なスケジュールを作成

成果測定:フロー状態の合計時間、中断回数、エネルギーレベルの推移

Day 5(金曜日):週次レビューとシステム構築

📝 9:00-10:30:週次レビューの実施

- 今週完了したタスクの振り返り

- 未完了タスクの原因分析

- 来週の計画立案

- 学んだことのドキュメント化

午後の実践:

- タスク管理システムのルール文書化

- チェックリストの作成(朝のルーチン、終業時のルーチン)

- 改善点の特定と対策立案

成果測定:週間タスク完了率、計画vs実績の差異、改善提案数

Day 6-7(土日):定着と最適化

週末を使って、学んだ手法を個人生活にも適用し、習慣として定着させます:

・プライベートタスクの整理と優先順位付け

・個人プロジェクト(趣味、学習、健康など)への適用

・デジタルツールの設定と最適化

・翌週の準備(Weekly Planning)

・システムの微調整

・振り返りジャーナルの作成

継続的な改善のためのPDCAサイクル

タスク管理能力の向上は、一度のトレーニングで完結するものではありません。

継続的な改善により、長期的な成長を実現する必要があります。

ここでは、PDCAサイクルを活用した体系的な改善方法を解説します。

PDCAサイクルを回し続けることで、確実にスキルアップできます。完璧を求めすぎず、小さな改善を積み重ねていきましょう!

Plan(計画):改善目標の設定

まず、測定可能な改善目標を設定します:

📝 短期目標(1ヶ月)

- タスク完了率を70%から85%に向上

- 締切遵守率を80%から95%に改善

- 平均タスク処理時間を20%短縮

📝 中期目標(3ヶ月)

- 残業時間を月20時間削減

- 重要度の高いタスクの割合を40%から60%に増加

- チーム全体の生産性を25%向上

📝 長期目標(1年)

- 年間目標の100%達成

- ワークライフバランススコアの30%改善

- 管理業務時間を50%削減

Do(実行):システマティックな実践

計画を実行する際の重要なポイント:

既存の習慣に新しい習慣を結びつけます:

・「コーヒーを飲んだら、今日のタスクリストを確認する」

・「昼食後、午後のタスク優先順位を見直す」

・「退社前に、明日のMIT(Most Important Tasks)を3つ選ぶ」

実行を促進する環境を整えます:

・デスク上にタスクボードを設置

・スマートフォンの通知を制限

・集中作業用の静かなスペースを確保

・週次でチームメンバーと進捗を共有

・タスク管理バディを見つけて相互チェック

・公開目標を設定してコミットメント強化

Check(評価):データに基づく分析

週次および月次で以下のメトリクスを評価します:

| 指標の種類 | 測定項目 |

|---|---|

| 定量的指標 | タスク完了数と完了率 平均リードタイム(開始から完了まで) 締切遵守率 優先度別の時間配分 中断・割り込みの頻度 残業時間 会議時間の割合 |

| 定性的指標 | ストレスレベル(1-10スケール) 仕事の満足度 達成感の度合い チームとの協働効率 創造的作業への集中度 |

📝 分析ツールの活用

- RescueTimeで実際の時間使用を追跡

- Togglで詳細な時間記録

- Excelでトレンド分析とグラフ化

Act(改善):継続的な最適化

評価結果に基づいて、以下の改善アクションを実施します:

・ボトルネックの解消

・無駄な承認プロセスの削除

・自動化可能な作業の特定

・弱点分野のトレーニング受講

・メンターからのフィードバック取得

・ベストプラクティスの研究と適用

・使用ツールの機能活用度向上

・新機能の試験導入

・不要なツールの削除

・タスク管理ポリシーの改訂

・チームルールの見直し

・テンプレートとチェックリストの更新

PDCAサイクルの実践例

Plan:メール処理時間を50%削減

Do:メールチェックを1日3回に制限、テンプレート活用

Check:処理時間が1日3時間から1.5時間に短縮(50%達成)

Act:成功したテンプレートをチーム全体で共有

Plan:重要顧客への訪問時間を週10時間確保

Do:内部会議を30%削減、オンライン商談の活用

Check:訪問時間が週7時間に増加(目標の70%)

Act:移動時間の最適化、地域別訪問日の設定

Plan:提案書作成時間を30%短縮

Do:提案書パーツのモジュール化、AIツール活用

Check:作成時間が平均8時間から5時間に短縮(37.5%削減)

Act:優秀事例のナレッジベース化、定期勉強会の開催

PDCAサイクルを回し続けることで、個人とチームのタスク管理能力は着実に向上していきます!

このように、PDCAサイクルを回し続けることで、個人とチームのタスク管理能力は着実に向上していきます。

重要なのは、完璧を求めすぎず、小さな改善を積み重ねていくことです。

日本の「カイゼン」の精神は、まさにこの継続的改善の本質を表しています。

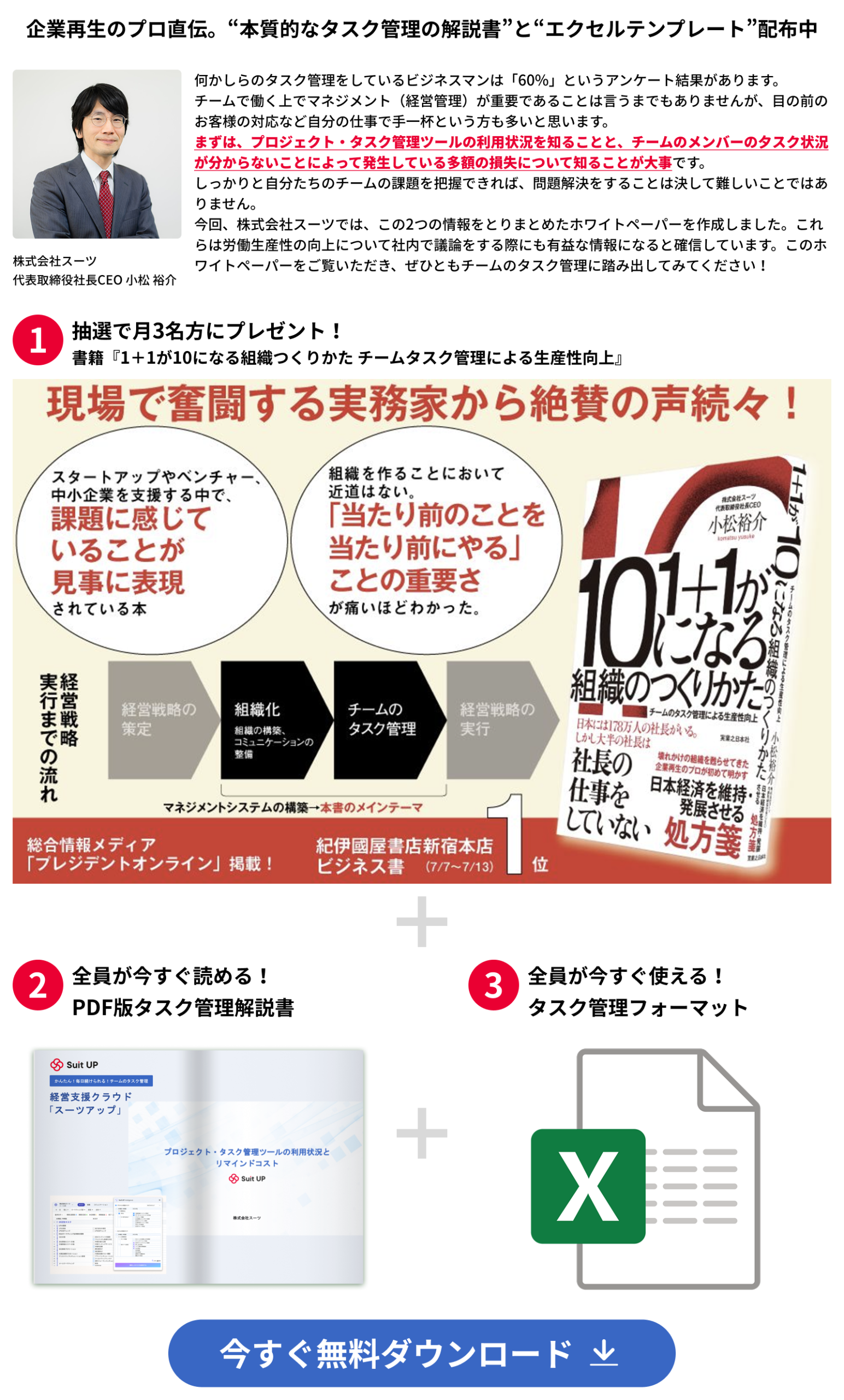

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。

-0910ウェビナー-300x200.jpg)

-0827ウェビナー-300x200.jpg)

0723ウェビナー-300x200.jpg)