部下が立て続けに辞める5つの原因と今すぐできる防止策完全ガイド

「部下が辞めると言ってきた…」「このまま連鎖退職が続くのではないか」という不安を抱えていませんか。

短期間で複数の部下が立て続けに辞める状況は、管理職として非常に深刻な問題です。

2025年の調査では、連鎖退職を経験した職場の7割で業績悪化が報告されており、管理職としての信頼失墜や自身のキャリアにも大きな影響を与えかねません。

労働者の権利と労働条件については労働基準法で基準が定められており、厚生労働省では適切な労働環境の整備を推進しています。

この記事では、部下の連続退職が本当に危険な状況なのかを業界平均と比較して判断する方法、退職の5つの根本原因の特定法、3段階での緊急対応策まで、管理職が今すぐ実行できる解決法を体系的に解説します。

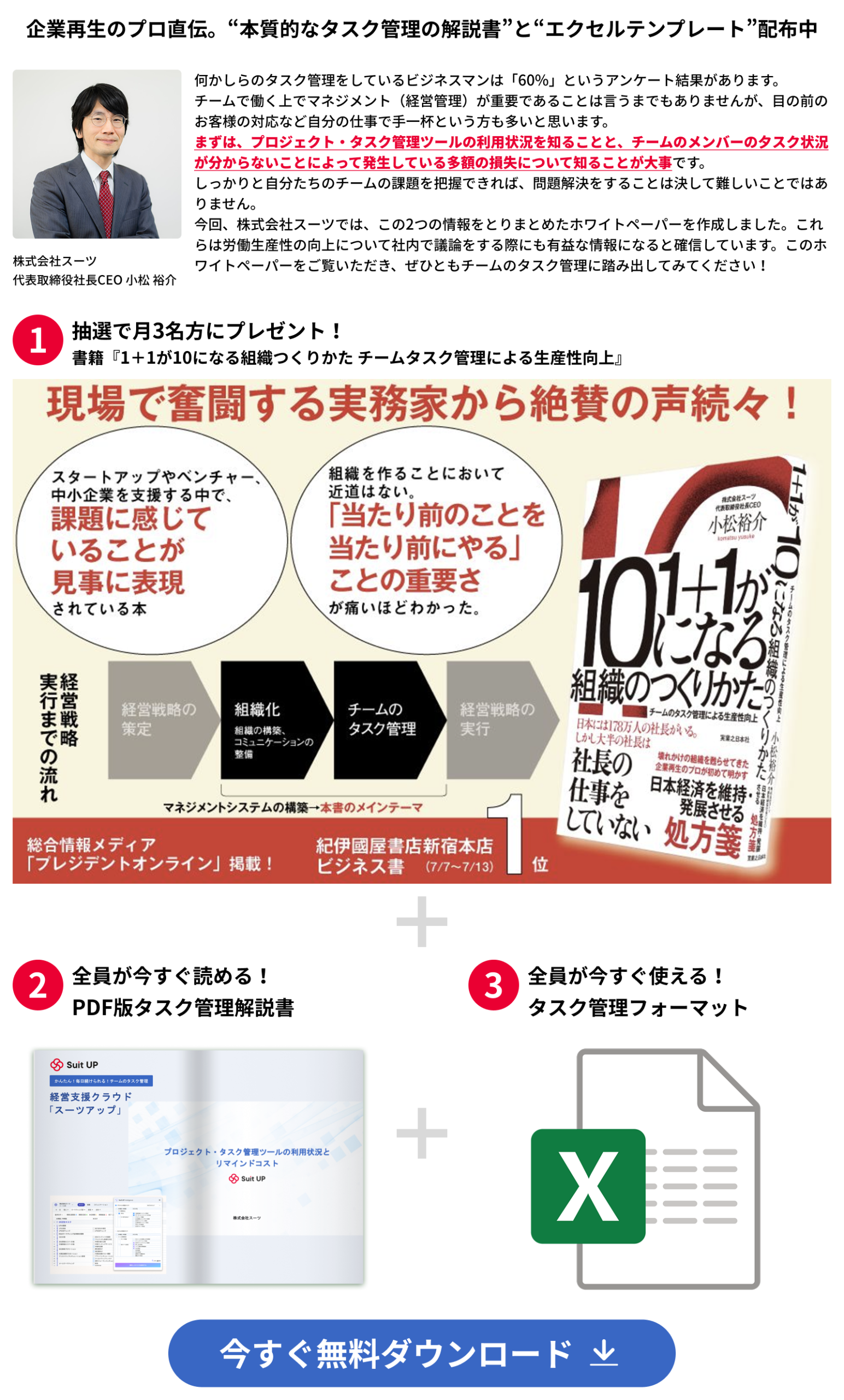

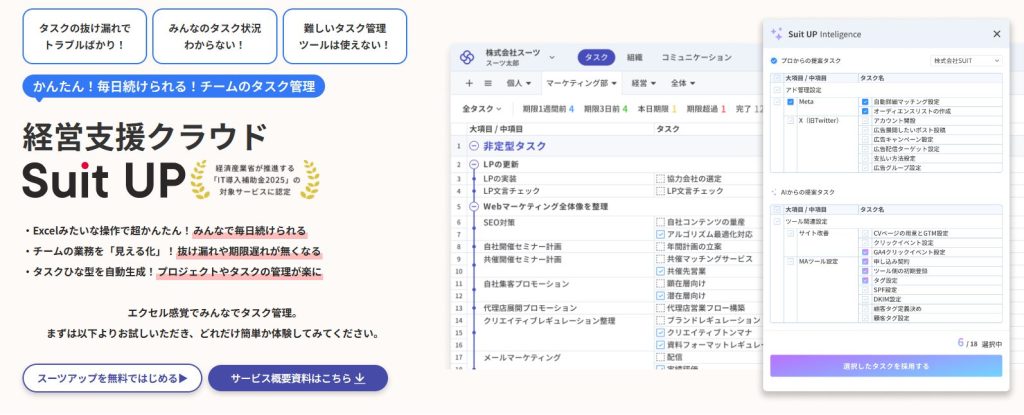

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたAIタスク管理ツールの1つ。

期限通知や定型タスクの自動生成などの機能をエクセル感覚で使うことができます。

専門家とAIが作ったタスクひな型が充実しているので、誰でも簡単にタスク管理が可能です。

また、定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能も備えています。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

部下が立て続けに辞める状況をチェックしよう|本当に危険な兆候か分かること

短期間で複数の部下が退職すると、管理職として「自分に問題があるのか」「本当に異常事態なのか」と不安になります。

しかし、感情的になる前に客観的なデータと基準で現状を分析することが重要。

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介まずは冷静に数字で現状を把握することから始めましょう。感情だけで判断すると、適切な対策を見誤る可能性があります。

厚生労働省の雇用動向調査によると、2025年の日本全体の離職率は14.2%となっており、これは約7人に1人が年間で退職している計算です。

紹介されたデータを基準として、自社の状況が本当に「危機的」なのかを冷静に判断する必要があります。

業界別・企業規模別の離職率と比較する方法

業界によって離職率は大きく異なり、例えば宿泊業・飲食サービス業は構造的に離職率が高い傾向にある一方、製造業や金融業は比較的低い水準を保っています。

業界の特性を理解せずに離職率だけを見ると、誤った判断をしてしまう可能性がありますね。

厚生労働省の雇用動向調査では、業界別の詳細な離職率データが公表されており、これらの公式データを活用して自社の状況を客観視が可能です。

離職率の計算方法は「年間離職者数 ÷ 年初の常用労働者数 × 100」で求められ、この数値を業界平均と比較することで異常値かどうかを判断します。

離職率 = 年間離職者数 ÷ 年初の常用労働者数 × 100

- 業界平均との比較で客観的判断が可能

- 同規模企業データとの比較も重要

- 公式統計データの活用が基本

企業規模別でも離職率には特徴があり、一般的に中小企業の方が大企業より離職率が高い傾向にあります。

従って、自社と同規模の企業データとの比較も重要です。

比較分析の際は、以下の要素も考慮に入れる必要があります。

- 季節要因(年度末や新年度の退職集中)

- 業界の景気動向

- 競合他社の採用活動状況

- 労働市場全体の需給バランス

「立て続け」かどうかの判断基準と警戒すべき退職パターン

「立て続けに辞める」という状況を客観的に評価するには、明確な判断基準が必要です。

一般的に、3ヶ月以内に3名以上の退職者が出た場合、または月間離職率が業界平均の1.5倍を超えた場合は要注意のサインと考えられます。

離職率の業界平均については、厚生労働省の雇用動向調査で確認できるので、自社の状況と比較してみましょう。

- 優秀な中堅社員の連鎖退職

- 短期間での新人大量離職

- 部署・チーム単位での集中退職

🚨 優秀な中堅社員の連鎖退職

特に警戒すべき退職パターンには、以下のような特徴があります。

まず「優秀な中堅社員の連鎖退職」は最も深刻なパターンです。

これは職場の中核を担う人材が立て続けに離れることで、残された社員に過度な負担がかかり、さらなる退職を誘発する悪循環を生み出します。

⚠️ 短期間での新人大量離職

次に危険なのは「短期間での新人大量離職」です。

入社3ヶ月以内に新人の半数以上が退職する場合、職場環境や研修体制に根本的な問題がある可能性が高いといえます。

このパターンでは、採用コストの損失だけでなく、企業の評判悪化により今後の採用活動にも悪影響を及ぼします。

新人の離職については、労働基準法(e-Gov法令検索)に基づく適切な労働条件の提示や職場環境の整備が重要です。

🔍 部署・チーム単位での集中退職

「部署・チーム単位での集中退職」も重要な警告サインです。

特定の管理職の下で複数名が短期間に退職する場合、マネジメントスタイルや職場環境に問題がある可能性を示しています。

この場合、早急な原因調査と改善策の実施が必要です。

| 理由の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 表面的な理由 | 給与、労働時間 |

| 深層の不満 | 人間関係、成長機会の欠如、企業文化への不適応 |

複数の退職者から共通する不満が聞かれる場合は、組織的な問題として対処する必要があります。

部下が立て続けに辞める本当の理由|5つの根本原因をチェックしよう

短期間で複数の部下が退職する現象は、管理職にとって深刻な問題です。

厚生労働省の「令和6年雇用動向調査結果」によると、全産業の平均離職率は一般労働者で11.8%となっており、業界によってはさらに高い数値を示しています。

この数値を見ると、10人に1人以上が1年間で離職している計算になります。特に短期間で複数の部下が辞める場合は、何らかの組織的な問題が潜んでいる可能性が高いでしょう。

連続退職が発生する場合、その背景には単発的な要因ではなく、組織の根深い問題が潜んでいることが多いのです。

まず重要なのは、退職理由を表面的にとらえるのではなく、真の原因を特定することです。

部下の連続退職には主に5つの根本原因があります。

管理職自身の問題、職場環境の問題、組織制度の問題、そして外部環境の変化や個人的事情です。

管理職が原因のパターン(コミュニケーション・評価・指導の仕方)

管理職のマネジメントスタイルが直接的な退職原因となるケースは非常に多く、2025年の調査では部下を持つ管理職の約6割がコミュニケーションに課題を感じているという結果が出ています。

最も深刻な問題は、一方的なコミュニケーションです。

指示や命令ばかりで部下の意見を聞かない、フィードバックを適切に行わない、個人の成長や悩みに関心を示さないといった行動が、部下のエンゲージメントを著しく低下。

特に、成果に対する評価が曖昧で、努力が正当に認められないと感じる部下は、モチベーションを失い退職を決意するケースが多く見られます。

管理職の方は、部下との双方向のコミュニケーションを心がけることが重要ですね。

指導方法にも問題が生じやすい領域があります。

過度な監視や干渉、逆に放任しすぎること、個人の特性を考慮しない画一的な指導、ミスに対する過度な叱責などは、部下の心理的安全性を損ない、職場への不信感を増大させます。

- 定期的な1on1ミーティングの不足

- 成果や改善点の具体的なフィードバック不足

- 部下の将来的なキャリアプランへの無関心

- 感情的な叱責や人格否定を含む指導

管理職の方は、部下1人ひとりと向き合う時間を確保することが大切です。

職場環境・働き方の問題(残業・人間関係・業務の重さ)

特に長時間労働や業務負荷の偏りは、部下の心身の健康を直接的に脅かし、持続可能な働き方を困難にします。

長時間労働は体調不良の原因となるだけでなく、プライベート時間の確保も困難にしてしまいますね

残業時間の管理が不適切な職場では、恒常的な疲労状態が続き、プライベートとの両立が困難になります。

厚生労働省が定める働き方改革により、時間外労働の上限規制が設けられていますが、実際の運用が適切でない職場も存在します。

また、業務量に対して人員が不足している状況では、1人当たりの負担が過度に増加し、品質の維持も困難。

このような環境では、優秀な人材ほど他の選択肢を求めて退職する傾向があります。

人間関係の問題も看過できない要因です。

チーム内での情報共有不足、協力体制の欠如、派閥やいじめの存在、世代間のコミュニケーションギャップなどは、職場の雰囲気を悪化させ、居心地の悪さを生み出します。

- 月45時間を超える恒常的な残業

- 休日出勤や有給休暇取得の困難

- チームワークの欠如と個人プレーの横行

- 職場内でのハラスメントや排他的な雰囲気

- 業務プロセスの非効率性と改善への消極的姿勢

特に月45時間を超える残業は、労働基準法(e-Gov法令検索)で定められた36協定の基準を上回る可能性があります

組織制度・待遇面の問題(給与・評価制度・将来性)

組織の制度や待遇面の問題は、管理職個人では直接的な解決が困難な要因ですが、部下の退職理由として頻繁に挙げられる重要な要素です。

給与水準が同業他社と比較して著しく低い場合や、昇給・昇進の機会が限られている場合、優秀な人材の流出は避けられません。

給与の問題は個人のモチベーションに直結するため、管理職としては上層部への働きかけが重要になってきますね。

評価制度の不透明性も深刻な問題です。

評価基準が明確でない、成果と評価が連動していない、上司の主観に左右されやすい評価システムなどは、部下の不公平感を醸成し、組織への不信を高めます。

特に、頑張っても報われないという感覚が定着すると、モチベーションの低下から退職に至るケースが多くなります。

会社の将来性への不安も退職の大きな要因となります。

事業の先行きが不透明、新しい技術やトレンドへの対応が遅れている、競合他社との差が拡大しているなどの状況では、将来のキャリア形成に不安を感じた部下が転職を決意することが増えます。

- 同業他社と比較して低い給与水準

- 昇進・昇格の機会の少なさと不透明性

- 福利厚生制度の不備

- スキルアップやキャリア開発支援の不足

- 会社の経営状況や事業戦略への不透明感

これらの問題は個人の管理職では解決が困難ですが、部下の声を上層部に伝える役割は重要です。組織全体での改善が求められる分野ですね。

部下の連鎖退職を今すぐ止めるやり方|3段階でやるべきこと

厚生労働省の雇用動向調査によると、2025年の日本全体の離職率は14.2%ですが、連鎖退職が起こると短期間で部門の離職率が50%を超えることも珍しくありません。

連鎖退職は本当に恐ろしい現象です。

連鎖退職の背景には、残った部下の業務負荷増加、職場の士気低下、将来への不安などが複合的に作用しています。

このような危機的状況では、感情的な対応ではなく、段階的かつ具体的なアプローチが必要です。

各段階は並行して進めることも可能ですが、第1段階の情報収集は他の対策の基盤となるため、最優先で取り組む必要があります。

第一段階:現状把握と情報収集(1週間でやること)

- 退職者への聞き取り調査の実施

- 残った部下の不安要素の調査

- 業務量と人員バランスの数値化

退職者への聞き取り調査の実施

退職者との面談は、退職理由の真の原因を把握する最も確実な方法です。

退職が決定した段階で、以下の点について冷静に聞き取りを行います。

📝 退職者への聞き取り項目

- 退職を決意した具体的なきっかけ

- 職場環境で改善してほしかった点

- 上司としてのあなたの行動で気になった点

- 同僚との人間関係の状況

- 業務量と処理能力のバランス

退職者からの率直な意見は、組織改善のための貴重な情報源です。感情的にならず、改善のためのフィードバックとして受け止めましょう。

残った部下の不安要素の調査

個別面談を通じて、残った部下の心理状態と懸念事項を把握します。

グループでの聞き取りではなく、一対一の環境で率直な意見を聞くことが重要です。

📝 部下への面談項目

- 現在の業務負荷に対する感想

- 職場の雰囲気や人間関係への不安

- 今後のキャリアに対する不安

- 会社や部門への要望

業務量と人員バランスの数値化

感覚ではなく、具体的な数値で現状を把握します。

| 調査項目 | 具体的な測定方法 |

|---|---|

| 退職前後の業務時間変化 | 1人当たりの月間労働時間を退職前後で比較 |

| 業務処理時間の実測 | 各業務の標準処理時間を実際に測定 |

| 残業時間の実態 | 現在の月間残業時間を個人別に集計 |

| 業務の優先順位分析 | 緊急度・重要度による業務の分類と整理 |

数値化することで、感覚的な判断ではなく客観的なデータに基づいた改善策を立てることができます。特に厚生労働省が定める労働時間の基準も確認しておきましょう。

第2段階:残った部下への緊急フォロー(1ヶ月でやること)

第1段階で得た情報をもとに、残った部下の不安を取り除き、次の退職を防ぐための具体的な行動を実行します。

この段階では、短期間で効果の見える対策に集中します。

個別キャリア面談の定期実施

週1回、30分程度の個別面談を設定し、部下1人ひとりの状況を継続的に把握します。

面談では以下の内容を確認し、記録を残します。

- 業務の進捗状況と困っている点

- 精神的・肉体的な負担の程度

- 今後のキャリア希望と会社への期待

- 具体的に支援してほしい内容

面談記録を残すことで、部下の変化や改善点を客観的に把握できます。継続的な記録は、上司や人事部門との情報共有にも役立ちますね。

面談記録は上司や人事部門と共有し、組織的なサポート体制を構築します。

労働環境の即座改善

部下の負担軽減に直結する環境改善を優先的に実行します。

- 残業時間の上限設定と厳格な管理

- 有給取得の積極的な推奨と取得スケジュールの調整

- 業務に必要なツールやシステムの導入検討

- 職場の物理的環境(デスク配置、照明、温度など)の改善

労働環境の改善は、法的な観点からも重要です。特に残業時間の管理と有給取得の推進は、企業のコンプライアンス維持にも直結します。

コミュニケーション頻度の増加

日常的なコミュニケーションを意識的に増やし、部下が相談しやすい環境を作ります。

- 朝のチーム会議での近況共有

- 業務終了時の簡単な振り返り

- 業務以外の雑談の時間確保

- チーム全体でのランチやコーヒーブレイクの企画

📝 緊急フォローの効果測定

これらの取り組みは1ヶ月後に効果を測定し、部下の満足度や職場環境の改善度を客観的に評価することが重要です。

コミュニケーションの質と量を同時に向上させることで、部下の心理的安全性を高めることができます。特に、業務以外の会話も大切な信頼関係構築の要素です。

第3段階:業務分担の見直しと負荷を軽くする方法(すぐ実行)

退職者が出たことで増加した業務負担を、現実的かつ持続可能な方法で軽減します。

この段階では、短期的な調整と中長期的な改善の両方を並行して進めます。

業務負担を軽減するには、まず現在の業務を整理し、本当に必要なものを見極めることが重要です。

- 業務の緊急度・重要度による再分類

- 外部リソースの積極的な活用

- 業務プロセスの簡略化と効率化

- チーム内でのスキル共有とクロストレーニング

緊急度・重要度による業務の再分類

全ての業務を以下の4つのカテゴリーに分類し、優先順位を明確化します。

| 分類 | 対応方針 |

|---|---|

| 緊急かつ重要 | 最優先で対応、必要に応じて残業も許可 |

| 重要だが緊急ではない | 計画的に対応、品質重視 |

| 緊急だが重要ではない | 簡略化または他部署への依頼を検討 |

| 緊急でも重要でもない | 一時停止または廃止を検討 |

この分類により、本当に必要な業務に集中し、無駄な作業を排除できます。

特に「緊急でも重要でもない」業務は、思い切って一時停止することで大幅な負担軽減が期待できます。

外部リソースの活用

社内の人員だけでは対応困難な業務について、外部リソースの活用を検討します。

🔧 外部リソース活用の選択肢

- 派遣社員やアルバイトの採用

- アウトソーシングサービスの利用

- 他部署からの応援要請

- 業務の一部自動化やシステム化の検討

業務プロセスの簡略化

現在の業務プロセスを見直し、不要な手順や重複作業を排除します。

複雑な承認ルートを見直し、必要最小限の承認者に絞り込みます。

繰り返し発生する業務については、標準的なテンプレートを作成し効率化を図ります。

会議や報告の頻度と時間を見直し、本当に必要なもののみに絞り込みます。

書類作成の簡素化と電子化を進め、作業時間の短縮を実現します。

スキル共有とクロストレーニング

特定の人しかできない業務を減らし、チーム全体のスキルレベルを向上させます。

- 専門業務の手順書作成

- チームメンバー間でのスキル共有セッション

- 複数人での業務対応体制の構築

- 新しいスキルを習得するための研修機会の提供

特定の人に業務が集中してしまうと、その人が退職した際に大きな混乱が生じます。スキル共有は連鎖退職の予防にも効果的です。

残った部下の不安を解消してモチベーションを回復させる方法

短期間で複数の部下が立て続けに辞める「連鎖退職」が発生した際、残された部下は深刻な不安とストレスを抱えています。

この状況では、管理職として迅速かつ適切な対応が求められ、残った部下の心理的安全性を確保することが最優先課題となります。

連鎖退職は職場全体の雰囲気を大きく左右するため、管理職の初期対応が非常に重要ですね。

連鎖退職後の職場では、残った部下が過度な業務負担を強いられることが多く、同時に「会社の将来性への疑問」「自分の雇用の安定性への不安」といった心理的負荷も増大。

このような状況を放置すれば、さらなる退職者を生み出す悪循環に陥る可能性が高くなります。

効果的な対応を行うためには、まず残った部下1人ひとりと個別面談を実施し、現在の心境や業務状況を詳しく聞き取ることが重要です。

その上で、具体的な改善策を示し、安心して働き続けられる環境づくりに取り組む必要があります。

📝 連鎖退職後の対応で重要なポイント

- 残った部下の心理的負担を軽減する

- 業務の適切な再配分を行う

- 将来への不安を解消する具体的な説明を提供する

「次は自分も辞めさせられる」不安への対応の仕方

連鎖退職を目の当たりにした部下の多くは、「次は自分が辞めさせられるのではないか」という強い不安を抱いています。

この不安を解消するためには、透明性のあるコミュニケーションと具体的な安心材料の提示が不可欠です。

- 守秘義務の範囲内で可能な限り具体的に説明

- 曖昧な説明は避け、事実に基づいた内容を伝える

- 会社側からの解雇・退職勧奨ではないことを明確化

まず、退職者が辞めた真の理由について、守秘義務の範囲内で可能な限り説明することが重要です。

曖昧な説明では憶測を呼び、不安を増大させる結果に。

「個人的な事情による退職」「キャリアチェンジのため」など、事実に基づいた説明を行い、会社側から解雇や退職勧奨を行ったわけではないことを明確に伝えます。

可能な範囲で透明性を保つことが大切です。

📝 雇用安定性を示す具体的な取り組み

同時に、残った部下の雇用安定性について具体的な保証を示すことも効果的です。

- 人事評価の透明化

- 昇進・昇格の基準明示

- スキルアップ支援制度の充実

これらの取り組みにより、会社が従業員の成長と定着を重視していることを行動で示します。

- 各部下の不安や疑問に真摯に耳を傾ける

- 「重要な戦力」「長く働いてもらいたい」を明確に伝達

- 業務上の悩みや職場環境の改善要望を積極的に聞き取り

個別面談では、各部下の不安や疑問に真摯に耳を傾け、「あなたは重要な戦力であり、長く働いてもらいたい」というメッセージを明確に伝えることが大切です。

また、業務上の悩みや職場環境の改善要望についても積極的に聞き取り、可能な限り具体的な改善策を検討・実施します。

1人ひとりと向き合う個別面談は、不安解消に最も効果的な手法の一つです。部下が安心して働き続けられる環境づくりが重要ですね。

チーム一体感を取り戻して信頼関係を回復する具体策

連鎖退職によって失われたチームの結束力と管理職への信頼を回復するためには、段階的かつ持続的なアプローチが必要です。

まず短期的な施策として、チーム全体のコミュニケーション機会を意図的に増やし、心理的な距離を縮めることから始めます。

急に変化を求めすぎず、まずは対話の機会を増やすことから始めるのが大切ですね。

📝 短期的な信頼回復施策

定期的なチームミーティングの開催頻度を増やし、業務の進捗共有だけでなく、メンバー同士が近況や悩みを話し合える時間を設けます。

この際、管理職は積極的に自身の考えや今後の方針を共有し、透明性を確保することが重要です。

📝 中長期的な取り組み

中長期的な取り組みとしては、新たなチーム目標の設定と達成に向けた協働体験の創出が効果的です。

退職者がいた穴を補うための業務再配分を行う際も、単に負担を分散するのではなく、メンバーのスキルアップや新たな挑戦機会として位置づけることで、前向きな変化として受け入れられやすくなります。

ピンチをチャンスに変える発想が、チームの結束力を高めるポイントになりそうです。

- 部下からのフィードバックを積極的に求める

- 改善点があれば素直に認めて行動を変える

- 部下の成果や努力を適切に評価する

- 公正な処遇を行い信頼関係を構築する

管理職自身の行動変容も欠かせません。

部下からのフィードバックを積極的に求め、改善点があれば素直に認めて行動を変える姿勢を示すことで、信頼関係の回復を図ります。

また、部下の成果や努力を適切に評価し、公正な処遇を行うことで、「この管理職の下で働き続けたい」と思ってもらえる関係性を構築していきます。

部下が辞めない職場にする根本的な防止策|管理職として身につけたいスキル

部下が立て続けに退職する状況は、管理職にとって深刻な課題です。

厚生労働省の雇用動向調査によると、日本企業の離職率は業界により差があるものの、適切なマネジメントにより大幅に改善できることが実証されています。

部下の離職を防ぐには、表面的な対処療法ではなく、根本的な職場環境の改善が必要です。

優秀な人材が長期的に働き続けたいと思える組織を作るために、管理職が身につけるべき3つの核心的なスキルがあります。

- 部下との信頼関係構築

- 成長支援

- 適切な評価・承認

これらのスキルは単独ではなく、相互に関連し合って効果を発揮します。バランスよく身につけることが大切ですね。

これらのスキルを体系的に習得することで、部下の本音を把握し、彼らが求めるキャリアパスを提供し、モチベーション高く働ける環境を整えることができます。

効果的な1on1面談の進め方と部下の本音を聞く方法

1on1面談は、部下の本音を引き出し、早期に不満や問題を発見する最も効果的な手法です。

しかし、形式的な面談では部下の真の気持ちを聞き出すことはできません。

面談が形式的になってしまうと、部下も本音を話してくれませんよね。どうすれば効果的な1on1を実現できるのでしょうか。

- 安心して話せる環境作り

- アクティブリスニングの活用

- 定期的な実施(週1回または隔週)

効果的な1on1面談を実現するには、まず安心して話せる環境作りが重要です。

面談の冒頭では、業務の評価や査定とは切り離された場であることを明確に伝え、部下がオープンに話せる心理的安全性を確保します。

質問は「最近、仕事でうまくいっていることは何ですか」「困っていることや悩んでいることはありますか」など、具体的で答えやすい内容から始めましょう。

🎯 アクティブリスニングの実践方法

部下の話を聞く際は、アクティブリスニングの技術を活用しましょう。

「それは大変でしたね」「よく頑張っていますね」といった承認の言葉を適切に挟むことで、部下は自分の気持ちをより深く話してくれるようになります。

承認の言葉があるだけで、部下も「この人は自分の話をちゃんと聞いてくれている」と感じて、もっと本音を話してくれるようになりますね。

| 項目 | 推奨設定 |

|---|---|

| 面談頻度 | 週1回または隔週 |

| 面談時間 | 30分程度 |

| 実施効果 | 小さな不満を大きな問題になる前に対処 |

面談の頻度は週1回または隔週で30分程度が理想的です。

定期的に実施することで、小さな不満が大きな問題になる前に対処でき、部下との信頼関係も深まります。

部下のキャリア支援と成長機会を作るやり方

部下が長期的に働き続ける動機の一つは、自身の成長とキャリア形成への期待です。

管理職として、部下1人ひとりのキャリア志向を把握し、それに応じた成長機会を提供することが重要です。

厚生労働省のキャリア形成支援でも、個人のキャリアアップのための支援の重要性が示されています。

- 部下のキャリア志向の詳細な聞き取り

- 現在の業務と将来目標をつなぐキャリアパス作成

- 具体的な成長機会の提供

- 定期的な進捗確認とサポート継続

まず、部下のキャリア志向を詳しく聞き出します。

「3年後、5年後にどのような仕事をしていたいですか」「どんなスキルを身につけたいですか」「どのような働き方を理想としていますか」といった質問を通じて、部下の将来像を明確化。

その上で、現在の業務と将来の目標をつなぐキャリアパスを一緒に描きます。

キャリア面談は定期的に行うことで、部下の気持ちや状況の変化にも対応できますね

📋 効果的なキャリア面談のポイント

- リラックスできる環境での1対1面談

- 部下の話を最後まで聞く姿勢

- 具体的な将来像を描けるような質問

- 現実的で実現可能な目標設定

具体的な成長機会の提供方法として、まず新しいプロジェクトへの参加機会を作ります。

部下の希望するスキル分野に関連する業務を任せることで、実務を通じた学習機会を提供できます。

また、社内外の研修参加を積極的に推奨し、必要に応じて業務時間内での参加を認めることも重要です。

| 成長機会の種類 | 具体的な方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 新規プロジェクト | 希望スキル分野の業務担当 | 実務経験とスキル向上 |

| 研修・セミナー | 社内外研修への参加支援 | 体系的な知識習得 |

| メンタリング | 先輩社員との定期面談 | 多角的視点の獲得 |

| 異動・ローテーション | 他部署での業務経験 | 幅広い業務理解 |

メンタリング制度も効果的です。

部下を他部署の先輩社員や専門家に紹介し、定期的にアドバイスを受けられる関係を築きます。

メンターとの関係は、上司とは違った視点でのアドバイスが得られるので、部下にとって貴重な機会になります

目標達成に向けた具体的なアクションプランを一緒に作成し、必要なサポートを継続的に提供します。

短期目標(3ヶ月〜1年)と長期目標(3〜5年)を明確に設定し、達成に向けた具体的なアクションを計画します

月1回または四半期ごとに進捗状況を確認し、必要に応じて計画の修正を行います

目標達成に向けて必要なリソースや機会を継続的に提供し、部下の成長を支援します

適切な評価・承認とフィードバックの伝え方

部下のモチベーション維持には、適切な評価と承認が不可欠。

多くの管理職が見落としがちなのは、評価は年1回の人事査定だけでなく、日常的な承認とフィードバックの積み重ねが重要だということです。

年1回の査定だけでは、部下は自分の成果や改善点を把握しにくく、モチベーションの維持が困難になってしまいますね。

効果的な承認は、具体性と即時性が重要です。

「お疲れさま」という一般的な声かけではなく、「昨日のプレゼンテーション、データの分析が的確で説得力がありました」「クライアントへの対応が丁寧で、信頼関係構築に大きく貢献していますね」など、具体的な行動や成果を指摘して承認。

- 具体的な行動や成果を指摘する

- 即座にフィードバックを行う

- 一般的な言葉ではなく個別の内容で伝える

フィードバックでは、改善点を伝える際も建設的なアプローチを心がけます。

問題行動を指摘するだけでなく、「こうすればもっと良くなる」という改善案を一緒に考えます。

問題を指摘するだけでなく、解決策まで一緒に考えることで、部下も前向きに改善に取り組めるようになりますね。

承認とフィードバックのバランスも重要です。

心理学的には、ポジティブなフィードバックと建設的な批判の比率は3対1が理想とされています。

改善点を1つ指摘したら、良い点を3つ見つけて承認するよう意識しましょう。

📊 3対1の法則

ポジティブフィードバック3つに対して、建設的批判1つの比率で伝えることで、部下のモチベーション維持と成長促進の両立が可能になります。

評価の透明性も大切です。

なぜその評価になったのか、どうすればより高い評価を得られるのかを明確に説明し、部下が納得できる評価プロセスを構築します。

これにより、部下は自分の成長方向性を理解し、主体的に業務改善に取り組むようになります。

組織全体を改善する提案と上層部への働きかけ方法

部下が立て続けに辞める状況は、単なる個人の問題ではなく組織全体の構造的課題を示すシグナルです。

厚生労働省の2025444年雇用動向調査によると、一般的な離職率は14.2%ですが、連鎖退職が発生している職場では20%を超えることが多く、根本的な組織改善が不可欠。

離職率が20%を超えるということは、5人に1人以上が辞めている計算になります。これは明らかに異常な状況ですね。

- 感情論ではなく客観的データで提案

- 具体的な改善提案と効果を数値化

- 戦略的なタイミングでの提案実施

上層部への働きかけを成功させるためには、感情論ではなく客観的データと具体的な改善提案を準備することが重要です。

まず現状の離職率、退職理由の分析結果、同業他社との比較データを整理し、組織の競争力低下リスクを定量的に示しましょう。

次に、改善によって期待できる具体的効果(採用コスト削減、生産性向上、ブランドイメージ改善など)を数値で提示することで、経営層の理解と協力を得やすくなります。

📊 データ準備のチェックリスト

| データ項目 | 具体的内容 |

|---|---|

| 現状分析 | 離職率、退職理由、在職期間 |

| 比較データ | 同業他社、業界平均との比較 |

| コスト試算 | 採用・教育費用、機会損失 |

| 改善効果 | 定着率向上による利益増加 |

経営層は数字に敏感です。感情的な訴えよりも、しっかりとしたデータと改善効果の試算を示すことで、真剣に検討してもらえるでしょう。

人事制度・評価制度の改善要求の進め方

人事制度・評価制度の改善要求を成功させるには、現制度の問題点を具体的データで裏付けることが不可欠です。

従業員満足度調査の結果、同業他社との待遇比較、優秀な人材の退職理由分析などを活用し、制度改善の必要性を客観的に示しましょう。

特に給与体系については、外部の給与調査機関のデータや同業界の平均値と比較することで、改善の緊急性を伝えることができます。

データに基づいた客観的な提案は、感情論ではなく論理的な改善要求として受け入れられやすくなります。

- 従業員満足度調査の結果

- 同業他社との待遇比較データ

- 優秀な人材の退職理由分析

- 外部給与調査機関のデータ

- 同業界の平均値との比較

提案書には現状分析だけでなく、具体的な改善案と実施スケジュール、予算概算も含めることが重要です。

例えば、評価制度については「目標管理制度の導入」「多面評価の実施」「昇進基準の明確化」といった具体策を提示し、それぞれの効果と必要リソースを明記します。

また、制度変更による法的リスクや労務管理上の注意点も事前に調査し、人事部や法務部との事前相談を経た上で提案することで、実現可能性が高まります。

厚生労働省の人事評価制度に関するガイドラインも参考にして、法令に準拠した改善案を作成しましょう。

📝 改善要求の段階的アプローチ

改善要求の進め方としては、まず直属の上司との個別面談で問題意識を共有し、次に関係部署(人事部、労務管理担当など)との非公式な相談を行います。

その後、正式な提案書を作成し、段階的に上層部へエスカレーションする手順を踏むことで、組織内の理解と支持を得やすくなります。

問題意識の共有と初期的な相談を実施

人事部、労務管理担当との事前調整

データに基づく現状分析と具体的改善案の文書化

段階的に上位管理職への提案を実施

急に上層部に提案するのではなく、段階的にアプローチすることで、組織内の合意形成がスムーズに進みます。

働き方改革と職場環境改善の具体的提案

働き方改革と職場環境改善の提案を経営陣に受け入れてもらうためには、改善による具体的なROI(投資対効果)を示すことが極めて重要です。

労働時間短縮による生産性向上効果、残業代削減効果、離職率低下による採用・研修コスト削減効果などを数値で示し、投資に対するリターンを明確に提示しましょう。

数値で示すことで、感情論ではなく論理的な判断材料を提供できます。

具体的な提案内容としては、まずテレワーク制度の導入や拡充が挙げられます。

総務省の通信利用動向調査によると、テレワーク導入企業では従業員満足度が15%向上し、離職率が20%減少したという結果に。

また、フレックスタイム制度の活用により、従業員の働きがいと生産性の両立を図ることができます。

- 従業員満足度15%向上

- 離職率20%減少

- 採用・研修コストの削減

職場環境の物理的改善についても、具体的な改善案と効果予測を提示することが重要です。

オフィスレイアウトの見直し、休憩スペースの充実、IT環境の整備などの提案には、従業員アンケートの結果や他社の成功事例を根拠として活用しましょう。

人材不足が深刻な今、優秀な人材の定着は企業にとって死活問題ですからね。

📝 職場環境改善の具体的提案項目

- オフィスレイアウトの見直し

- 休憩スペースの充実

- IT環境の整備

- 従業員アンケートの実施

- 他社成功事例の調査・活用

提案の実現可能性を高めるため、段階的な導入計画も併せて提示しましょう。

リスクを最小限に抑えながら効果を測定

データに基づく客観的な評価を実施

成功事例を基に組織全体への本格導入

パイロット部署での試験導入から始め、効果測定を行いながら全社展開するといったアプローチにより、リスクを最小限に抑えながら改革を進めることができます。

また、働き方改革推進委員会の設置など、継続的な改善体制の構築も提案に含めることで、一過性の取り組みではない本格的な組織変革への意識を示すことができます。

継続的な体制づくりが、本気度を伝える重要なポイントになりますね。

外部の専門家に相談するタイミングと効果的な活用方法

部下が立て続けに退職するという状況に直面した際、1人で抱え込まずに適切なタイミングで外部の専門家を活用することは、問題解決の重要な鍵です。

厚生労働省の令和6年雇用動向調査によると、転職入職者の退職理由は多岐にわたり、個人的事情だけでなく職場環境や人間関係に起因するケースも多く見られます。

管理職として個人のスキルだけでは解決が困難な場合、外部リソースを効果的に活用することで、根本的な問題解決と組織の立て直しを図ることができます。

管理職1人の力だけでは限界があります。専門家の知見を借りることで、より客観的で効果的な解決策を見つけられますよ。

自分だけでは解決できない限界を見極める判断基準

複数の部下が短期間で退職する状況では、表面的な対応ではなく、組織全体の構造的な問題に目を向ける必要があります。

短期間での連続退職は、個人の問題ではなく組織的な課題のサインかもしれませんね。

- 同じ部署・チーム内で3ヶ月以内に3名以上の退職者

- 実施した改善策の効果が1ヶ月以上見られない

- 根本的な問題に関する相談が増加

- 管理職自身が対応方針に迷いを感じる

外部支援が必要となる主な判断基準として、まず「同じ部署・チーム内で3ヶ月以内に3名以上の退職者が出た場合」が挙げられます。

これは個人の問題ではなく、組織的な課題が存在する可能性が高いことを示しています。

また、「自分が実施した改善策の効果が1ヶ月以上見られない場合」も、より専門的なアプローチが必要なサインです。

🚨 注意すべき相談内容

部下からの相談内容が「職場の人間関係」「上司への不信」「将来への不安」など、管理職個人の努力だけでは解決困難な根本的な問題に及んでいる場合も、外部の客観的な視点が必要となります。

さらに、管理職自身が「何から手をつけていいかわからない」「同じ対策を繰り返している」と感じている状況は、新たな視点と専門知識を必要としているサインです。

管理職自身が迷いを感じているときこそ、外部の専門家に相談するタイミングですね。

数値的な指標として、自部署の離職率が厚生労働省の雇用動向調査による業界平均を大幅に上回っている場合や、残った部下のエンゲージメントスコアが継続的に低下している場合も、個人の対応能力を超えた問題が存在することを示しています。

これらの基準に該当する場合は、速やかに外部専門家への相談を検討すべきです。

人事コンサルティングと管理職研修の使い方

人事コンサルティングと管理職研修は、それぞれ異なる役割を持ちながら、連鎖退職の防止と組織改善において相互補完的な効果を発揮します。

効果的な活用には、現状の課題分析と目的の明確化が不可欠です。

人事コンサルティングの活用法

人事コンサルティングの活用においては、まず組織診断から始めることが重要です。

外部コンサルタントは客観的な視点で職場環境、コミュニケーション体制、評価制度、キャリア支援体制などを総合的に分析し、退職の根本原因を特定します。

📊 組織診断の具体的手法

- 従業員満足度調査

- 退職面談の分析

- 業務フロー診断

これらを通じて、目に見えない組織の課題を可視化します。

外部の視点だからこそ見えてくる問題もあります。内部では当たり前になっている慣行が、実は大きな課題だったりすることも多いです。

管理職単独では解決できない制度的な問題や、予算を伴う改善策については、コンサルタントから経営層への直接的な提言が有効です。

また、改善計画の策定だけでなく、実行支援と効果測定まで含めた包括的な契約を結ぶことで、持続的な改善を実現できます。

なお、職場のメンタルヘルス対策については、厚生労働省の職場におけるメンタルヘルス対策に基づいた体系的なアプローチが重要です。

管理職研修の効果的な実践

管理職研修については、緊急対応と中長期的なスキル向上の両面で活用することが効果的です。

| 研修タイプ | 重点項目 | 期待効果 |

|---|---|---|

| 短期集中型 | コミュニケーション手法 フィードバックスキル ストレスマネジメント | 即効性の高いスキル習得 |

| 継続プログラム | リーダーシップ理論 組織開発 人材育成手法 | 深い知識とスキルの体系的学習 |

自部署の具体的な課題を研修テーマと連動させる

実践的なスキルと理論を体系的に学習する

学んだ内容を実際の職場で実践する機会を設ける

研修効果を高めるためには、事前の課題設定と事後のフォローアップが重要です。

学んだ内容を実際の職場で実践する機会を設けることで、研修投資の効果を最大化できます。

研修を受けただけで終わってしまうのはもったいないですね。実際に現場で使ってみて、うまくいかない部分があれば追加のサポートを受けることも大切です。

また、同じ課題を抱える他部署の管理職との合同研修により、ベストプラクティスの共有と相互学習を促進することも有効な手法です。

💡 合同研修のメリット

- 他部署の成功事例を学べる

- 同じ立場の管理職同士で情報交換できる

- 組織全体での統一感のある管理手法を構築できる

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。