プレイングマネージャーの限界とは?5つの壁を突破する7つの方法

「管理業務が忙しすぎて、プレーヤーとしての仕事が中途半端になってしまう」

「部下のマネジメントをしながら自分の数字も追わなければならず、時間がまったく足りない」

「昇格したものの、求められる役割が多すぎて何から手をつけていいか分からない」

こんな悩みを抱えていませんか?

働き方改革により労働時間は制限される一方で、人材不足により一人当たりの業務負荷は増加し続けています。

この記事では、プレイングマネージャーが直面する5つの根本的な限界を詳しく分析し、2025年最新の調査データを基にした問題の本質を解明します。

さらに、時間管理術や部下への権限委譲、デジタルツールの活用といった個人レベルでの限界突破法から、組織が実施すべき3段階の改革プロセスまで、体系的にお伝えします。

実際の成功・失敗事例も豊富に掲載し、あなたの状況に最適な解決策が見つかります。

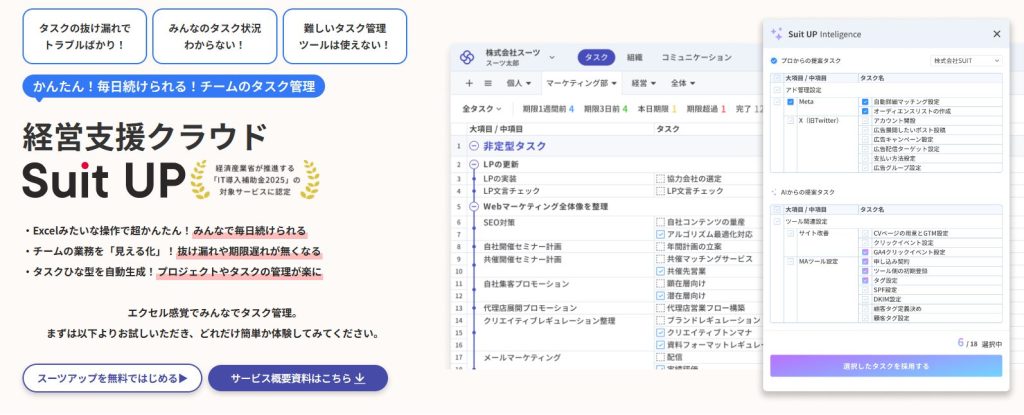

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたAIタスク管理ツールの1つ。

期限通知や定型タスクの自動生成などの機能をエクセル感覚で使うことができます。

専門家とAIが作ったタスクひな型が充実しているので、誰でも簡単にタスク管理が可能です。

また、定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能も備えています。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

プレイングマネージャーの限界って何?5つの壁をチェックしよう

プレイングマネージャーとは、管理業務を行いながら現場でのプレーヤー業務も担う役職のことです。

産業能率大学の調査によると、現在の課長クラスの約95%がプレイングマネージャーの状況にあることが示されています。

しかし、この二重の役割は様々な限界を生み出し、多くの管理職が悩みを抱えています。

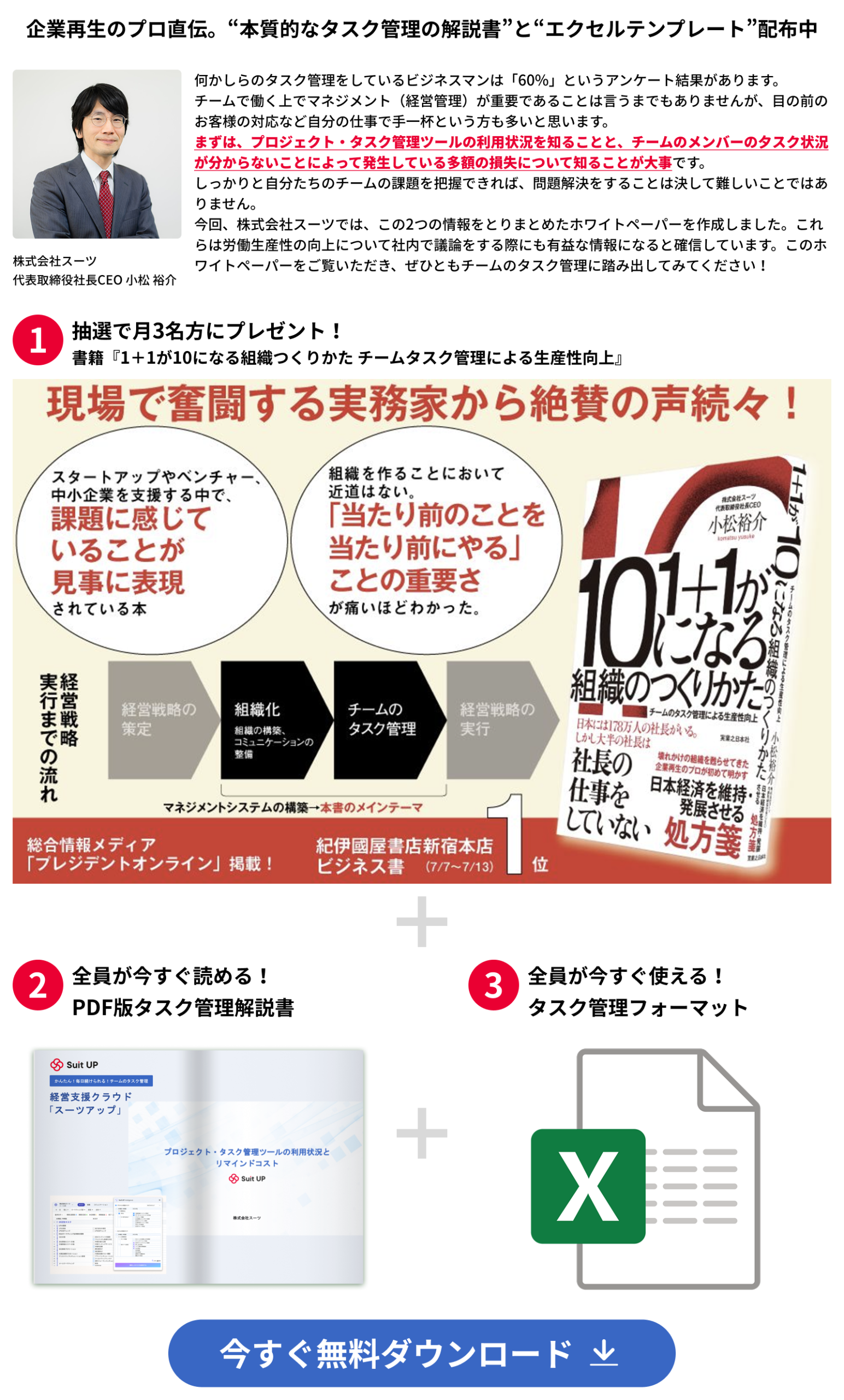

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介管理業務と現場業務の両立って、想像以上に大変そうですね。どんな限界があるのか気になります。

プレイングマネージャーが直面する限界は主に5つの要素に分類されます。

時間的制約、スキルの違い、メンタル面の負担、権限と責任の不一致、そしてキャリア展望の不透明さです。

これらの限界を理解することで、現在の状況を客観視し、適切な対策を講じることができるようになります。

- 時間的制約による業務の圧迫

- 管理スキルと現場スキルの違い

- メンタル面での負担増加

- 権限と責任の不一致問題

- キャリア展望の不透明さ

時間が足りない:管理とプレーヤーの両立がきつすぎる現実

管理業務では、部下との面談、会議への参加、報告書の作成、戦略立案などが必要で、これらは中断されることなく継続的な時間を要します。

一方、プレーヤー業務では、顧客対応、営業活動、専門的な作業など、即座の判断と行動が求められる業務が中心となります。

両方の業務が全く異なる性質を持っているため、切り替えだけでも相当なエネルギーが必要になりますね。

📊 プレイングマネージャーの実態

リクルートワークス研究所の調査では、プレイングマネージャーの多くが労働時間の30%以上をプレーヤー業務に充てており、残りの時間で管理業務をこなさなければならない実態が明らかになっています。

特に問題となるのは、緊急性の高いプレーヤー業務が管理業務を圧迫することです。

顧客からの急な要求や現場での問題発生時には、管理業務を後回しにせざるを得ず、部下へのフィードバックやチーム運営が疎かになってしまいます。

- 管理業務とプレーヤー業務の性質の違い

- 緊急性の高いプレーヤー業務の優先

- 業務の切り替えによる時間ロス

- 管理業務の後回し化による品質低下

スキルの限界:マネジメントとプレーヤーで必要な能力が全然違う

プレーヤー業務とマネジメント業務では、求められるスキルセットが根本的に異なる傾向にあります。

この違いを理解せずに両方の役割を担おうとすると、どちらも中途半端な結果になってしまいます。

実際、プレーヤーとして優秀だった人がマネージャーになった途端に悩みを抱えるケースが多いんです。

プレーヤーとして優秀だった人材が管理職に昇進する際、多くの場合、マネジメントスキルの習得が不十分なまま新しい役割を担うことになります。

| プレーヤー業務 | マネジメント業務 |

|---|---|

| 個人の専門知識 | 人を動かす力 |

| 技術力 | 戦略的思考 |

| 実行力 | 組織全体を俯瞰する視点 |

| コミュニケーション能力 |

プレーヤー業務では、個人の専門知識や技術力、実行力が重要でした。

しかし、マネジメント業務では、人を動かす力、戦略的思考、組織全体を俯瞰する視点、コミュニケーション能力などが必要になります。

📊 プレイングマネージャーの主な悩み

- 「部下の指導方法が分からない」

- 「戦略立案の経験が不足している」

- 「組織運営のノウハウがない」

専門スキルは高いのに、マネジメントになると急に手が止まってしまう人が多いのも納得ですね。

さらに、プレーヤー業務に時間を取られることで、マネジメントスキルを学習・実践する機会が限られてしまいます。

結果として、いつまでも「できるプレーヤー」のままで、真のマネージャーとしての成長が阻害されてしまうのです。

メンタル面の限界:役割変化でストレスと孤独感が増す

プレイングマネージャーの役割は、精神的な負担も大きく増加させる要因になります。

これまでのプレーヤー時代とは異なる責任とプレッシャーに直面し、多くの人がメンタル面での限界を感じています。

プレイングマネージャーになると、一気に責任の範囲が広がりますね。心の準備ができないまま新しい役割に就くことも多いのではないでしょうか。

最も大きなストレス要因の一つは、「誰にも頼れない」という孤独感です。

部下には相談しにくい問題があり、上司は忙しくて相談する機会が限られています。

プレーヤー時代のように同僚と気軽に相談し合うこともできず、一人で問題を抱え込みがちになります。

- 「誰にも頼れない」という孤独感

- 部下の成果に対する責任の重さ

- 人間関係の変化による居場所の曖昧さ

- 常に「何かに追われている」感覚

また、部下の成果に対する責任も重いストレス要因です。

自分の業績だけでなく、チーム全体の成果に責任を持つ必要があり、部下のミスや成果不振が直接自分の評価に影響します。

この責任の重さは、常に「何かに追われている」という感覚を生み出し、心理的余裕を奪います。

自分のことだけでも大変なのに、チーム全体の責任まで負うとなると、プレッシャーは相当なものになりますね。

人間関係の変化も大きな要因です。

昔の同僚とは立場が変わり、以前のような関係性を維持することが困難になります。

一方で、部下との適切な距離感を保つことも求められ、職場での居場所が曖昧になってしまうことがあります。

厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、職場のメンタルヘルス対策について詳しい情報を提供しており、管理職のストレス対策についても言及されています。

メンタルヘルスの問題は一人で抱え込まず、専門機関や社内のカウンセリング制度を活用することが大切ですね。

権限と責任が合わない:やることは増えるのに権限は少ない

プレイングマネージャーが直面する構造的な問題の1つが、責任と権限のミスマッチです。

管理職としての責任は大幅に増加する一方で、実際に行使できる権限は限定的であることが多く、この不一致が様々な問題を生み出します。

- 責任:チーム成果、部下育成、組織目標達成など広範囲

- 権限:人事権、予算決定権、業務変更権限は上位管理職が保持

責任の面では、チームの成果、部下の育成、組織目標の達成、顧客満足度の向上など、広範囲にわたる成果に対して説明責任を負います。

しかし、権限の面では、人事権(採用・昇進・異動)、予算決定権、業務プロセスの変更権限などが上位管理職に集中しており、現場レベルでの裁量は限られています。

責任だけが重くて権限がないのは、まさに「やりがい搾取」の典型例ですね。これでは現場のモチベーション維持も困難です。

この状況では、問題が発生しても根本的な解決策を実行する権限がないため、場当たり的な対応や個人の努力に頼らざるを得ません。

例えば、チームのパフォーマンスが低い部下がいても、適切な配置転換や処遇の変更ができず、チーム全体の生産性向上に限界が生じます。

📋 権限と責任のミスマッチによる具体的な問題

- パフォーマンスの低い部下への対処が困難

- 配置転換や処遇変更の権限がない

- チーム全体の生産性向上に限界

- 根本的な解決策の実行ができない

また、現場のニーズと上位方針の板挟みになることも多く、部下からの要求を上に伝えても承認されず、結果として部下からの信頼を失うケースもあります。

このような状況は、プレイングマネージャーの職務満足度を低下させ、モチベーションの維持を困難にします。

上司と部下の間で「サンドイッチ状態」になってしまうのは、プレイングマネージャーあるあるですね。どちらからも不満を言われて、精神的にも辛い立場です。

キャリアの限界:この先どう成長すればいいか分からない

プレイングマネージャーとしての経験が長くなると、将来のキャリア展望に関する不安が大きくなってきます。

現在の役割を続けることの限界を感じつつも、次のステップが明確でないという状況に陥りがちです。

多くのプレイングマネージャーが「このままでいいのか?」という不安を抱えているのが現実です。

一つの問題は、プレイングマネージャーとしてのスキル蓄積が、必ずしも上級管理職への昇進に直結しないことです。

上級管理職には、より高度な戦略立案能力、組織運営能力、経営視点が求められますが、日々のプレーヤー業務に追われていると、これらのスキルを身につける機会が限られます。

- 上級管理職に必要なスキルを習得する時間不足

- 戦略立案や組織運営の経験機会の不足

- 経営視点を身につける環境の欠如

専門職としてのキャリアを続ける道もありますが、管理業務の経験があることで、純粋な専門職としてのアイデンティティが曖昧になってしまいます。

また、技術の進歩や市場の変化に対応するための継続的な学習時間も確保しにくい状況にあります。

さらに、プレイングマネージャーの役割自体が組織の一時的な都合で設定されることが多く、長期的なキャリアパスとして設計されていない場合があります。

このため、将来的な処遇や役割の発展性が不透明で、キャリア設計に悩むプレイングマネージャーが多いのが現状です。

📝 転職時の課題

転職を考える際も、プレイングマネージャーとしての経験をどう評価してもらうかが難しく、マネージャーとしてもプレーヤーとしても中途半端な印象を与えてしまうリスクがあります。

この「どっちつかず」の状態が、転職活動でも大きなハードルになってしまうんですね。

2025年最新調査で分かった限界の本当の理由

プレイングマネージャーの限界問題は、単なる個人のキャパシティの問題ではありません。

2025年最新の「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査」では、人事・管理職ともに7割以上が管理職に関する課題感を抱えており、特に「メンバー育成」に深刻な課題があることが判明しています。

この調査結果は非常に重要で、現場の管理職が抱える課題の深刻さを物語っていますね。

この調査結果が示すのは、現代のプレイングマネージャーが直面している限界は、個人の能力不足ではなく、構造的な問題から生じているということです。

従来のマネジメント手法では対応しきれない複合的な要因が絡み合い、プレイングマネージャーを限界状況に追い込んでいるのが実情なのです。

📊 現代の管理職が抱える複合的課題

現代のビジネス環境では、管理職に求められる役割が飛躍的に複雑化しています。

プレイヤーとしての実務遂行能力とマネージャーとしての組織運営能力の両方を高いレベルで発揮することが要求される中、多くのプレイングマネージャーがこの二重の負荷に苦しんでいます。

- メンバー育成に時間を割けない構造的問題

- プレイヤー業務とマネジメント業務の両立困難

- 従来のマネジメント手法では対応しきれない複合的課題

- 個人のキャパシティを超えた役割要求

働き方改革で業務負荷が逆に増えた皮肉な現実

働き方改革の推進は、本来であればワークライフバランスの改善を目的としていましたが、プレイングマネージャーにとっては予想外の負の影響をもたらしている状況です。

厚生労働省の「令和6年版 労働経済の分析」によると、働き方改革の進展により労働時間の短縮は図られたものの、管理職層の業務負荷は逆に増加する傾向が見られています。

働き方改革が進むほど、管理職の負担が重くなるという矛盾した状況が生まれているんですね。

この皮肉な現実の背景には、部下の労働時間短縮のしわ寄せが管理職に集中するという構造的な問題があります。

部下が定時で退社する一方で、プレイングマネージャーは自身の実務をこなしながら、部下が完了できなかった業務のフォローアップ、翌日の準備、チーム全体の進捗管理まで行わなければなりません。

- 部下の未完了業務のフォローアップ

- 翌日の準備・段取り

- チーム全体の進捗管理

- 時間外でのマネジメント業務

特に深刻なのは、時間外労働の規制により部下とのコミュニケーション時間が制約される中、マネジメント業務の質を維持するために、プレイングマネージャー自身の労働時間が実質的に延長されているケースです。

部下の育成や相談対応、チームビルディングといったマネジメント業務は、勤務時間内だけでは完結せず、結果として管理職の負担増加につながっています。

また、リモートワークの普及により、対面でのマネジメントが困難になったことも負荷増加の要因となっています。

部下の状況把握、モチベーション管理、成果の評価といった業務が以前よりも時間を要するようになり、プレイングマネージャーの業務効率低下を招いています。

📊 リモートワークでのマネジメント課題

対面でのコミュニケーションが減少することで、部下の細かな変化や課題を察知することが困難になり、結果的にマネジメントに要する時間と労力が増加しています。

働き方改革の恩恵を受けるはずの管理職が、実際には最も負担を強いられているという現実は、制度設計の見直しが必要かもしれませんね。

AI・DXの波でマネジメントが複雑化している

デジタル化の進展は、プレイングマネージャーのマネジメント業務を大幅に複雑化させています。

AIやDXツールの導入により業務効率化が期待される一方で、これらの新技術を活用したマネジメント手法の習得と実践が新たな負担となっているのが現実です。

新しいツールが導入されるたびに、覚えることが増えていくのは確かに大変ですね。特にマネージャーは部下にも教えなければならないので、プレッシャーも大きいでしょう。

デジタル庁のデジタル化推進政策により、多くの企業でアナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境への移行が進んでいます。

しかし、この移行期においてプレイングマネージャーは、従来のマネジメント業務に加えて、デジタルツールの操作習得、部下への技術指導、システム運用管理という新たな責任を負うことになりました。

- デジタルツールの操作習得

- 部下への技術指導

- システム運用管理

若い部下はデジタルツールに慣れ親しんでいる一方で、プレイングマネージャー世代は新技術への適応に時間を要するケースが多く、この学習コストが業務負荷を押し上げています。

また、部下よりもデジタルスキルが低い場合、マネージャーとしての権威や信頼性に影響を与える可能性もあり、心理的なプレッシャーも増大しています。

「部下の方が詳しい」という状況は、マネージャーにとって複雑な気持ちですよね。でも、学び続ける姿勢を見せることで、逆に部下からの信頼を得ることもできるはずです。

📊 新しいマネジメント手法の変化

さらに、AIを活用した業務分析や予測モデルの構築、データドリブンな意思決定といった新しいマネジメント手法の導入により、従来の経験や勘に頼った管理手法から脱却する必要性が生じています。

これらの新手法を習得し、実際の業務に活用するためには相当な時間と労力が必要であり、プレイングマネージャーの限界を押し上げる要因となっています。

| 従来の手法 | 新しい手法 |

|---|---|

| 経験と勘による判断 | データドリブンな意思決定 |

| 定性的な業務管理 | AIを活用した業務分析 |

| 過去の実績重視 | 予測モデルによる将来予測 |

人材不足で一人当たりの管理範囲が広がりすぎている

深刻な人材不足により、プレイングマネージャー一人当たりの管理範囲が異常に拡大している現状があります。

2024年に実施された「昇進・昇格および異動・配置に関する実態調査」では、複線的な人事制度運用を行う企業が増加している背景として、管理職の負荷分散の必要性が指摘されています。

管理職の負荷分散は現代企業にとって重要な課題となっているんですね。

従来であれば5〜7名程度が適切とされていた部下の管理人数が、人材不足により10名以上に膨れ上がっているケースが頻発しています。

この管理範囲の拡大は、一人ひとりの部下に対する指導時間の短縮、コミュニケーション不足、パフォーマンス管理の粗雑化といった問題を引き起こしています。

- 一人ひとりの部下に対する指導時間の短縮

- コミュニケーション不足の発生

- パフォーマンス管理の粗雑化

特に深刻な影響を受けているのは、部下の育成業務です。

管理人数が多すぎることで、個別の成長課題に対応した指導ができず、結果として部下のスキル向上が停滞し、チーム全体のパフォーマンスが低下するという悪循環が生まれています。

これにより、プレイングマネージャーは自身の実務負荷を軽減できず、さらなる業務過多に陥る状況が生じています。

悪循環が生まれることで、プレイングマネージャー自身も疲弊してしまうという深刻な問題ですね。

📈 人材流動性による追加負荷

また、人材の流動性が高まる中、新人の受け入れと教育、退職者の引き継ぎ業務も頻繁に発生し、プレイングマネージャーの業務負荷を恒常的に押し上げています。

採用活動への参画、面接対応、新人研修の企画・実施といった人事業務までもがプレイングマネージャーの責任範囲に含まれるケースが増えており、本来の業務に集中できない状況が続いています。

| 従来の管理業務 | 現在の追加業務 |

|---|---|

| 部下の指導・育成 | 採用活動への参画 |

| パフォーマンス管理 | 面接対応 |

| チームの目標管理 | 新人研修の企画・実施 |

| 業務の進捗管理 | 退職者の引き継ぎ業務 |

こうした管理範囲の過度な拡大は、プレイングマネージャーの身体的・精神的な負担を限界まで押し上げており、持続可能なマネジメント体制の構築が急務となっています。

プレイングマネージャーが限界を突破するためにやるべき7つのこと

厚生労働省の働き方改革関連データによると、管理職の長時間労働が常態化しており、バーンアウトのリスクが高まっています。

管理職の働き方改革は企業全体の生産性向上にも直結する重要な課題ですね。

この現状を打破するためには、従来の働き方を根本から見直し、戦略的なアプローチが必要です。

- プレイヤーとマネージャーの二重責任

- 長時間労働の常態化

- バーンアウトリスクの増大

- 従来の働き方の限界

朝7時からの集中マネジメント時間を作ってみよう

早朝時間の活用は、プレイングマネージャーにとって最も効果的な時間管理戦略の一つです。

朝7時から9時までの2時間をマネジメント業務専用の時間として確保することで、日中の混乱を避けながら重要な判断や戦略立案に集中できます。

- 戦略的判断が必要な案件

- 部下への指導・フィードバック準備

- チーム目標の進捗確認と軌道修正

具体的な実践方法として、まず前夜にその日のマネジメントタスクを3つに絞り込みます。

優先順位の高い順に「戦略的判断が必要な案件」「部下への指導・フィードバック準備」「チーム目標の進捗確認と軌道修正」を設定し、早朝の集中力が最も高い時間帯に取り組みます。

電話やメールの対応を意図的に遅らせることで、中断のない思考時間を確保できます。

朝の静かな環境は、戦略的思考に最適ですね。日中は様々な割り込みがあるため、この時間の価値は計り知れません。

📝 生活リズム転換のポイント

この習慣を定着させるためには、夜型から朝型への生活リズム転換が重要です。

就寝時間を30分ずつ早めながら、2週間程度で新しいリズムに適応していきます。

早朝マネジメント時間の効果を実感できると、日中のプレイヤー業務にも集中しやすくなり、全体的な生産性向上につながります。

部下に少しずつ仕事を任せるやり方

権限委譲への不安は多くのプレイングマネージャーが抱える共通の課題ですが、段階的なアプローチにより安全かつ効果的に進めることができます。

まず部下の現在のスキルレベルと成長意欲を正確に把握し、委譲する業務を「定型業務」「判断を伴う業務」「創造性が求められる業務」の3つのレベルに分類します。

管理職として責任と権限を適切に委譲することは、厚生労働省でも管理監督者の重要な職務として位置づけられています。

- 第一段階:定型業務から開始

- 第二段階:判断を伴う業務に挑戦

- 第三段階:創造性が求められる業務

📝 第一段階:定型業務からのスタート

第一段階では、手順が明確で失敗リスクの低い定型業務から開始します。

業務の目的と期待する成果を明確に伝え、途中での相談タイミングを設定することで、部下の不安を軽減しながら確実な遂行を支援します。

週次の振り返りミーティングで進捗を確認し、必要に応じて指導を行います。

📝 第二段階:判断力を育てる業務委譲

第二段階では、一定の判断を伴う業務に挑戦させます。

この際、判断基準や事例を事前に共有し、迷った際の相談ルートを明確にします。

完璧を求めすぎず、70%の完成度でも部下の成長機会として捉える姿勢が重要です。

失敗した場合もフォローアップを通じて学習機会に変え、次回に活かす仕組みを作ります。

70%ルールは部下の心理的安全性を保ちながら、挑戦する意欲を高める効果的な手法です。

デジタルツールで業務を楽にする方法

マネジメント業務の効率化には、適切なデジタルツールの選択と活用が欠かせません。

2025年現在、多くの企業でMicrosoft TeamsやSlackなどのコラボレーションツールが導入されていますが、単なるコミュニケーション手段以上の活用方法があります。

多くの企業がコラボレーションツールを導入しているものの、その機能を十分に活用しきれていないケースが多く見られます。

タスク管理機能を活用することで、チーム全体の業務進捗を可視化し、個別のフォローアップが必要な案件を瞬時に把握できます。

Microsoft Teamsであれば「Planner」機能、Slackでは「ワークフロー」機能を使用して、定期的な報告業務を自動化し、マネージャーの確認作業を大幅に軽減できます。

- チーム全体の業務進捗を可視化

- 個別フォローアップ案件の瞬時把握

- 定期報告業務の自動化

- マネージャーの確認作業軽減

さらに、AIを活用した議事録作成ツールやスケジュール調整の自動化により、時間のかかる事務作業を削減できます。

重要なのは、全ての業務をデジタル化するのではなく、繰り返し発生する作業や情報整理が必要な業務に焦点を絞ることです。

🎯 導入のポイント

デジタルツールの導入では、まず現在の業務プロセスを整理し、どの部分をデジタル化すべきかを明確にすることが成功の鍵となります。

1on1ミーティングをもっと効果的にする3つのコツ

- アジェンダの事前共有(24時間前)

- 質問主体の対話でオープンクエスチョン活用

- 次回までの具体的なアクション決定と進捗確認

ミーティングの24時間前に、話し合いたいテーマを3点以内で部下と共有し、お互いが準備して臨める環境を作ります。

事前準備があることで、部下も心の準備ができ、より深い話し合いが可能になりますね。

指示や評価ではなく、部下の考えや悩みを引き出す質問を中心に進めます。

💬 効果的なオープンクエスチョン例

- 「最近の業務で一番やりがいを感じたのはどんな時か」

- 「困っていることがあれば具体的に教えて」

といったオープンクエスチョンにより、部下の本音を聞き出し、適切な支援につなげます。

話し合いの内容を踏まえ、部下が取り組むべき行動を1~2つに絞り込み、期限と成果物を明確にします。

次回の1on1では必ずその進捗を確認し、継続的な成長サイクルを作り上げます。

この積み重ねにより、部下の自立性が向上し、日常的なフォローアップの必要性が減少するという好循環が生まれます。

この積み重ねにより、部下の自立性が向上し、日常的なフォローアップの必要性が減少します。

上司から支援を得るための関係作り

上司への適切なアプローチは、プレイングマネージャーの限界状況を改善する重要な要素です。

まず現状の課題を感情的にではなく、データに基づいて整理することが必要です。

自分の業務時間配分、チームの成果指標、部下の成長状況などを数値化し、客観的な現状分析資料を準備します。

数値化された資料があると、上司も状況を理解しやすく、建設的な議論につながりやすいですね。

- 業務時間配分の詳細

- チームの成果指標

- 部下の成長状況

- 客観的な現状分析資料

上司とのコミュニケーションでは、問題提起だけでなく具体的な改善案をセットで提示することが重要です。

「人員増強の検討」「業務範囲の見直し」「権限移譲の促進」など、実現可能な選択肢を複数用意し、それぞれのメリットとリスクを整理して説明します。

📝 改善提案のポイント

定期的な進捗報告の機会を活用し、成果だけでなく困りごとも適切に伝えます。

上司が状況を理解し、適切な支援を提供するためには、継続的な情報共有が欠かせません。

また、他部署の成功事例や業界のベストプラクティスを調査し、改善提案の説得力を高めることも効果的です。

成功事例を示すことで、「実現可能性がある」ことを上司に納得してもらいやすくなりますね。

同じ立場の人とのネットワークを作る

社内であれば他部署のマネージャーとの情報交換会、社外では業界団体や研修機関が主催する交流会への参加が有効です。

同じ悩みを持つ人同士だからこそ、本音で話し合える関係が築けるんですよね。

- 同じ規模の組織で働くマネージャー3~5人程度の小グループを形成

- 月1回程度の頻度で定期的に交流

- オンラインツールを活用して継続的な関係を維持

具体的なネットワーク構築方法として、まず同じ規模の組織で働くマネージャー3~5人程度の小グループを形成します。

月1回程度の頻度で、それぞれが直面している課題と解決策を共有し、互いの経験から学び合います。

オンラインツールを活用すれば、物理的な距離に関係なく継続的な関係を維持できます。

💡 価値あるネットワーク活用の心得

ネットワークを有効活用するためには、単なる愚痴の共有ではなく、建設的な問題解決を目指す姿勢が重要です。

- 事例の共有

- 成功パターンの分析

- 失敗からの学び

お互いの成長につながる価値のある交流を心がけます。

このような関係性は、新たなキャリア機会の発見や転職時の貴重な情報源としても機能するので、長期的な視点で大切にしたいですね。

燃え尽きないためのセルフケア習慣

厚生労働省の働き方改革データでも、管理職の長時間労働が健康リスクを高めることが指摘されており、予防的なケアが重要視されています。

管理職だからこそ、自分の健康を後回しにしがちですが、チーム全体のパフォーマンス向上のためにも、まずは自分のケアから始めることが大切ですね。

- 最低7時間の睡眠確保

- 週2回以上の軽い運動習慣

- 規則的な食事時間の維持

- アプリを活用した可視化

身体的なセルフケアとして、最低7時間の睡眠確保と週2回以上の軽い運動習慣を設定します。

完璧を求めず、できる範囲で継続することを重視し、歩数計アプリや睡眠記録アプリを活用して可視化します。

食事についても、忙しくても栄養バランスを考慮し、可能な限り規則的な食事時間を維持します。

🧠 精神的セルフケアのポイント

精神的なセルフケアでは、仕事とプライベートの境界を明確に設定することが重要です。

平日の特定時間以降は仕事関連の連絡を控え、週末は完全に仕事から離れる時間を確保します。

趣味や家族との時間を意識的に作り、仕事以外のアイデンティティを大切にします。

「いつでも連絡可能」な状態が続くと、心身ともに休まりません。明確なルールを設けて、チームにも共有することが重要です。

| チェック項目 | 頻度 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| ストレスレベル | 月1回 | 1-10点で数値化記録 |

| 満足度 | 月1回 | 仕事・プライベート別に評価 |

| 睡眠の質 | 週1回 | アプリでの記録確認 |

| 運動習慣 | 週1回 | 実施回数と内容の振り返り |

必要に応じて、産業医やカウンセラー(厚生労働省「こころの耳」)への相談も選択肢として検討し、一人で抱え込まない体制を作ります。

専門家への相談は「弱さ」ではなく、リーダーとしての「責任ある判断」です。早めの対処が、より大きな問題を防ぐことにつながります。

組織がプレイングマネージャーの限界をサポートする3段階の改革

現代の日本企業において、プレイングマネージャーは避けて通れない役割となっています。

しかし、実務を担いながら部下を管理するという二重の負担は、個人の努力だけでは限界があるのが現実です。

厚生労働省の働き方改革関連調査によると、管理職の7割以上が「業務負荷の増大」を課題として挙げており、特にプレイングマネージャーにその傾向が顕著に表れています。

確かに、プレイヤーとしての成果も求められながら、チームマネジメントも同時に行うのは本当に大変ですよね。

こうした限界を乗り越えるには、個人のスキルアップだけでなく、組織としての体系的な支援が不可欠です。

成功している企業では、適性の見極めから評価制度まで、段階的なアプローチでプレイングマネージャーをサポートしています。

ここでは、3段階12ヶ月で実現可能な組織改革プロセスを解説します。

📝 この記事で分かること

- プレイングマネージャーが直面する組織的課題

- 段階的な組織改革の具体的手法

- 12ヶ月で実現可能な実践プロセス

第1段階:適性を見極めた配置プロセス(3ヶ月で実現)

多くの組織では、優秀なプレイヤーがそのまま管理職に昇格するケースが多く、これがプレイングマネージャーの限界を生む根本的な原因の一つとなっています。

「優秀な営業マンが必ずしも優秀な営業マネージャーになれるとは限らない」というのは、多くの企業で見られる典型的な課題ですね。

人事院が公表している管理職適性評価の指針によると、プレイングマネージャーに必要な資質は「実務遂行能力」と「マネジメント適性」の両方を兼ね備えていることです。

具体的には、タイムマネジメント能力、優先順位付けスキル、コミュニケーション能力、そして何より「両立への意欲」が重要な要素となります。

- タイムマネジメント能力

- 優先順位付けスキル

- コミュニケーション能力

- 両立への意欲

配置プロセスの改革では、まず現在のプレイングマネージャー全員を対象とした適性診断を実施します。

この診断では、360度評価を活用し、部下、同僚、上司からの多面的な評価を収集します。

同時に、本人の業務負荷分析を行い、実務とマネジメント業務の時間配分を定量的に把握します。

360度評価は客観的な判断材料として非常に有効です。本人が気づいていない強みや課題が明確になることが多いですね。

診断結果に基づいて、3つのパターンに分類します:

- ①プレイングマネージャーに最適な人材

- ②マネジメント専任が適している人材

- ③実務専門職が適している人材

第2段階:マネジメント支援の仕組み作り(6ヶ月で構築)

第1段階で適性を見極めた後、第2段階では具体的なマネジメント支援システムを構築します。

この段階では、プレイングマネージャーが効率的に両方の役割を果たせるよう、組織的なサポート体制を整えます。

- 時間管理支援システムの構築

- 業務分担体制の整備

支援の仕組み作りの核となるのは、「時間管理支援システム」と「業務分担体制」の構築です。

時間管理支援では、デジタルツールを活用したタスク管理システムを導入し、実務とマネジメント業務の時間配分を可視化します。

多くの成功企業では、実務7:マネジメント3、または6:4の比率を目標として設定しています。

この比率は業界や職種によって調整が必要ですが、実務をゼロにしないことがプレイングマネージャー成功の鍵となります。

📋 業務分担体制の構築

業務分担体制では、プレイングマネージャーの負荷を軽減するため、「マネジメントアシスタント制度」や「業務代行システム」を導入します。

具体的には、経験豊富な先輩社員がマネジメント業務の一部を支援したり、定型業務を他部署や外部委託に移管したりする仕組みです。

| 支援制度 | 具体的な内容 |

|---|---|

| マネジメントアシスタント制度 | 経験豊富な先輩社員がマネジメント業務の一部を支援 |

| 業務代行システム | 定型業務を他部署や外部委託に移管 |

さらに、定期的な1on1ミーティングの制度化により、プレイングマネージャー自身が上司との相談機会を確保できる体制を整えます。

この1on1では、業務負荷の調整、優先順位の確認、メンバーとの関係性の相談などを行い、孤立しがちなプレイングマネージャーを組織全体で支援します。

1on1ミーティングは週1回30分程度が理想的ですが、最低でも月2回は実施することをおすすめします。

研修プログラムも重要な支援要素です。

プレイングマネージャー向けの専門研修を年4回実施し、効率的なマネジメント手法、委譲のスキル、部下とのコミュニケーション術などを体系的に学習できる機会を提供します。

- 効率的なマネジメント手法

- 委譲のスキル

- 部下とのコミュニケーション術

第3段階:評価制度とキャリアパスの見直し(12ヶ月で完成)

最終段階では、プレイングマネージャーのモチベーション維持と持続可能な成長を支えるため、評価制度とキャリアパスの抜本的な見直しを行います。

従来の評価制度では、実務成果とマネジメント成果が曖昧に混在していることが多く、これがプレイングマネージャーの負担感を増大させる要因となっています。

従来の評価制度では「何を基準に評価されているのかわからない」という声をよく聞きますね。明確な評価軸の設定が重要です。

- 実務評価とマネジメント評価の明確な分離

- それぞれの分野への適切な重み付け

- 定量的な測定指標の導入

新しい評価制度では、「実務評価」と「マネジメント評価」を明確に分離し、それぞれに適切な重み付けを行います。

実務評価は従来の成果指標を基準とし、マネジメント評価は部下の成長度合い、チームの生産性向上、組織貢献度などを定量的に測定します。

この二軸評価により、プレイングマネージャーは自身の貢献を正当に評価されると同時に、どちらの分野に注力すべきかが明確になります。

🎯 キャリアパス見直しのポイント

キャリアパスの見直しでは、プレイングマネージャーから次のステップへの複数の道筋を整備します。

マネジメント専任への移行、より高度な実務専門職への転換、プレイングマネージャーとしての更なるスキルアップなど、個人の志向と適性に応じた選択肢を用意します。

一人ひとりの適性や志向に合わせたキャリアの選択肢があることで、将来への不安が軽減されますね。

| キャリアパス | 特徴 | 適性 |

|---|---|---|

| マネジメント専任 | チーム運営に集中 | 人材育成志向 |

| 高度実務専門職 | 専門性の深化 | 技術・専門性追求志向 |

| 上級プレイングマネージャー | 両分野のスキルアップ | バランス型志向 |

報酬体系も重要な見直し要素です。

プレイングマネージャーの二重の負担を適切に評価するため、基本給に加えてマネジメント手当を新設し、責任に見合った処遇を提供します。

また、成果連動賞与においても、実務成果とマネジメント成果の両方を反映した算定方式を採用します。

12ヶ月の改革期間を通じて、定期的な効果測定を実施し、プレイングマネージャーの満足度、離職率、チームパフォーマンス等の指標で改革の効果を検証します。

この継続的な改善サイクルにより、組織全体でプレイングマネージャーを支える文化が定着し、個人の限界を組織の力で支える体制が完成します。

定期的な効果測定により、制度の問題点を早期に発見し、継続的な改善を図ることができますね。これこそが持続可能な改革の鍵です。

限界突破の成功事例と失敗から学ぶこと

しかし、組織的な取り組みや適切な支援策により、この限界を突破した企業事例が数多く報告されています。

プレイングマネージャーの負担は個人の問題ではなく、組織全体で取り組むべき課題なんですね。

厚生労働省の「職業能力開発基本調査」によると、管理職の約70%が「プレイングマネージャーとしての負担が重い」と回答しており、この問題は業界を問わず共通の課題となっています。

一方で、デジタル化やメンター制度などの組織支援により、管理業務の効率化と人材育成を両立させている企業も増加しています。

- 組織的な取り組みによる構造的問題の解決

- デジタル化による管理業務の効率化

- メンター制度による人材育成の体系化

製造業A社:デジタル化で管理業務を半分に減らした話

中堅製造業のA社では、プレイングマネージャーの負担軽減を目的とした包括的なデジタル化プロジェクトを実施し、管理業務時間を50%削減することに成功しました。

製造業のデジタル化は経済産業省のDX推進政策でも重要視されている取り組みですね。実際の成功事例から学べることは多いです。

- 生産設備へのセンサー設置による自動監視

- 異常検知時のスマートフォン通知システム

- 作業実績データの自動集計機能

- 週次・月次生産性レポートの自動生成

同社では、従来手作業で行っていた日報作成、進捗管理、品質チェックなどの業務にAIとIoTを活用したシステムを導入しました。

具体的には、生産設備にセンサーを設置して稼働状況を自動監視し、異常検知時には即座にマネージャーのスマートフォンに通知が届く仕組みを構築しました。

また、従業員の作業実績データを自動集計し、週次・月次の生産性レポートを自動生成する機能も導入しています。

📊 デジタル化による効果

| 改善項目 | 効果 |

|---|---|

| 現場巡回時間 | 従来の3分の1に短縮 |

| 残業時間 | 平均月30時間削減 |

| 1on1面談実施率 | 70%向上 |

この取り組みにより、マネージャーが現場を巡回する時間は従来の3分の1に短縮され、浮いた時間を部下の指導や戦略的業務に充てることが可能になりました。

導入から1年後の社内調査では、マネージャーの残業時間が平均で月30時間削減され、部下との1on1面談の実施率も70%向上したと報告されています。

月30時間の残業削減は大きな成果ですね。これにより従業員のワークライフバランス改善にも貢献しています。

- 現場の声を十分に収集してからのシステム設計

- 段階的導入による現場の抵抗最小化

- データを活用した部下の成長支援仕組み構築

- 効率化と人材育成の両立実現

成功の要因として、現場の声を十分に収集してからシステム設計を行ったこと、段階的な導入により現場の抵抗を最小限に抑えたことが挙げられます。

また、デジタル化により得られたデータを部下の成長支援に活用する仕組みを構築し、管理業務の効率化と人材育成の両立を実現しています。

単なる効率化だけでなく、人材育成にもデータを活用している点が素晴らしいですね。これこそが真のDXの成果と言えるでしょう。

IT企業B社:メンター制度で新任管理職をうまく支援した事例

ソフトウェア開発を手がけるIT企業B社では、新任プレイングマネージャーの早期戦力化を目的とした体系的なメンター制度を導入し、新任管理職の定着率を90%以上まで向上させました。

メンター制度は厚生労働省でも女性活躍推進の有効な手法として推奨されており、組織全体の人材育成に大きな効果をもたらします。

同社のメンター制度では、経験豊富な管理職が新任マネージャーに1対1で付き、3ヶ月間の集中支援を行います。

メンターは週1回の面談を通じて、具体的な業務課題の解決方法、部下とのコミュニケーション術、時間管理のノウハウを実践的に指導します。

特に重要なのは、メンター自身が過去に直面した失敗事例を共有し、同じ過ちを繰り返さないための予防策を具体的にアドバイスすることです。

- メンターへの専用研修プログラム実施

- 月次スキル評価シートによる成長状況の可視化

- 課題特定と改善計画の体系的策定

制度の特徴として、メンターには専用の研修プログラムを受講させ、効果的な指導方法を習得させています。

また、メンティー(指導を受ける新任マネージャー)の成長状況を可視化するため、月次でのスキル評価シートを活用し、課題の特定と改善計画の策定を行っています。

📊 制度導入による効果

| 項目 | 従来 | 制度導入後 |

|---|---|---|

| 業務習熟期間 | 6ヶ月 | 3ヶ月 |

| 管理職定着率 | 一般的水準 | 90%以上 |

| 離職率 | 業界平均 | 業界平均の半分以下 |

この制度により、新任マネージャーの業務習熟期間は従来の6ヶ月から3ヶ月に短縮され、早期の戦力化を実現しています。

人事部の調査によると、メンター制度を経験した管理職の離職率は一般的な業界平均の半分以下となっており、組織全体の管理職層の安定化にも寄与しています。

よくある3つの失敗パターンと避け方

プレイングマネージャーの限界突破を目指す組織でよく見られる失敗パターンには共通点があります。

これらの失敗を事前に認識し、適切な対策を講じることで、成功確率を大幅に向上させることができます。

- 個人の努力に依存した解決策

- 一律の支援策の導入

- 短期的な成果への過度な期待

📝 失敗パターン1:個人の努力に依存した解決策

最も頻繁に見られる失敗は、プレイングマネージャーの問題を個人のスキル不足や努力不足として捉え、研修や自己啓発に頼る解決策です。

時間管理研修やリーダーシップ研修を実施しても、根本的な業務量の問題や組織構造の課題が解決されなければ、一時的な改善に留まってしまいます。

避け方として、まず現状の業務量と時間配分を定量的に分析し、構造的な問題を特定することが重要です。

個人のスキル向上と並行して、業務プロセスの見直しや権限委譲の仕組み作りを進めることで、持続可能な改善を実現できます。

研修だけでは根本解決にならないのが現実です。組織全体の仕組みから見直すことが成功の鍵となります。

📝 失敗パターン2:一律の支援策の導入

部門や職種の違いを考慮せず、全社一律の支援策を導入することも失敗につながりやすいパターンです。

営業部門と技術部門では求められるマネジメントスキルが大きく異なるため、画一的なアプローチでは効果が限定的になります。

成功のためには、各部門の業務特性や課題を詳細に分析し、カスタマイズされた支援策を設計することが必要です。

部門別のメンター制度や、職種特化型の研修プログラムを構築することで、より実効性の高い支援を提供できます。

| 部門 | 特性 | 必要な支援策 |

|---|---|---|

| 営業部門 | 対外折衝・数値管理 | 顧客管理システム活用・営業プロセス標準化 |

| 技術部門 | 専門性・品質管理 | 技術的判断の権限委譲・品質基準の明確化 |

| 管理部門 | 業務効率・コンプライアンス | 業務フロー見直し・システム化推進 |

📝 失敗パターン3:短期的な成果への過度な期待

プレイングマネージャーの限界突破は組織文化の変革を伴う長期的な取り組みですが、多くの組織が3ヶ月から半年程度の短期間で劇的な改善を期待してしまいます。

効果が即座に現れないことを理由に取り組みを中断し、結果として何も変わらない状況に陥るケースが多発しています。

持続的な改善を実現するためには、最低1年から2年の長期視点で計画を策定し、段階的な目標設定を行うことが重要です。

また、小さな改善の積み重ねを可視化し、関係者のモチベーションを維持する仕組みを構築することで、継続的な取り組みを支援できます。

組織文化の変革は時間がかかるもの。焦らず着実に進めることが、最終的に大きな成果につながります。

業務量・時間配分の定量分析を実施し、個人ではなく組織構造の問題を特定

各部門の業務特性に応じた支援策を設計し、一律ではない個別対応を実施

1-2年の長期視点で段階的な目標を設定し、継続的な改善を支援する仕組みを構築

2025年以降のプレイングマネージャーはどう変わる?

2025年以降のプレイングマネージャーは、従来の限界を克服する新たな働き方へと大きく変化していくと予想されます。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展、働き方改革(厚生労働省)の浸透、そして人材育成に対する価値観の変化により、プレイングマネージャーの役割は根本的な転換期を迎えています。

従来の「プレイヤーとマネージャーの両立」という難しい立場から、より効率的で持続可能な働き方へと変化していくのですね。

- デジタル技術の活用による業務効率化

- 働き方改革による労働環境の改善

- 人材育成手法の多様化

- リモートワークとの融合

AI・デジタルツールによる実務負担の軽減

経済産業省が推進するDX人材育成施策により、2025年以降はAIや自動化ツールの活用が管理職層にも本格的に浸透します。

これまでプレイングマネージャーの限界の主要因であった「実務とマネジメントの両立」という課題が、テクノロジーの力で解決される可能性が高まっています。

- データ分析の自動化

- レポート作成の効率化

- スケジュール調整の自動化

- 戦略立案や人材育成により多くの時間を確保

データ分析、レポート作成、スケジュール調整などの定型業務はAIが担い、プレイングマネージャーは本来の役割である戦略立案や人材育成により多くの時間を割くことができるようになります。

定型業務をAIに任せることで、マネージャーは本来集中すべき「人を育てる」「戦略を考える」時間を確保できるようになりますね。

この変化により、従来の「プレイヤーとしての成果も求められながらマネジャーとしての責任も果たす」という二重負担が大幅に軽減されると考えられます。

ハイブリッドワークによる柔軟なマネジメント手法の確立

厚生労働省の働き方改革推進により、2025年以降はハイブリッドワーク(リモートワークとオフィスワークの組み合わせ)が標準的な働き方として定着します。

これにより、プレイングマネージャーの働き方も大きく変化し、従来の限界を乗り越える新たな可能性が生まれています。

従来のマネジメント手法では限界がありましたが、ハイブリッドワークによって新しいアプローチが可能になったんですね!

- 対面監視型から成果重視型マネジメントへの移行

- 時間管理から目標・成果評価への集中

- プレイングマネージャーの実務時間確保

リモートワーク環境では、対面での細かな指示や監視に依存したマネジメントスタイルから、成果重視の自律的なマネジメントへの移行が進みます。

プレイングマネージャーは部下の作業時間を管理するのではなく、目標設定と成果評価に集中することで、自身の実務時間も効率的に確保できるようになります。

📊 マネジメント手法の変化

| 従来型 | ハイブリッドワーク型 |

|---|---|

| 監視・管理中心 | 成果・目標達成中心 |

| 時間管理重視 | 結果・品質重視 |

| 対面指示 | 自律的な判断支援 |

人材育成重視の組織文化への変化

2025年以降の企業では、短期的な業績追求よりも長期的な人材育成と組織の持続的成長が重視される傾向が強まります。

この変化により、プレイングマネージャーに求められる役割も「即戦力としての個人成果」から「チーム全体の成長促進」へとシフトしています。

企業の人材育成への投資は、厚生労働省の人材開発支援助成金制度などでも後押しされているため、この流れは今後さらに加速しそうですね。

従来のプレイングマネージャーが抱えていた「自分が動かなければ成果が出ない」という限界は、部下の能力向上と自律性の向上によって解決されます。

📈 持続可能なマネジメント体制の構築

マネージャーは自分が全ての業務を担うのではなく、チームメンバーのスキル向上とモチベーション管理に重点を置くことで、持続可能なマネジメント体制を構築できるようになります。

- 短期業績より長期的な人材育成を優先

- 個人成果からチーム全体の成長促進へ

- 部下の能力向上と自律性向上が鍵

- 持続可能なマネジメント体制の構築

専門性の深化とマネジメント業務の分離

2025年以降は、プレイングマネージャーの役割がより明確に分化される傾向が予想されます。

高度な専門性を要する業務領域では「テクニカルリーダー」として専門業務に集中し、人事評価や予算管理などの管理業務は専門のマネジメント職が担当する組織構造が増加するでしょう。

これまでの「何でもできる万能型マネージャー」から、専門分野に特化した役割分担に変わっていくということですね。

- 専門性の維持とマネジメントスキル向上の両立問題が解消

- 個人のパフォーマンス向上

- 組織全体の効率化の実現

この役割分化により、従来のプレイングマネージャーが抱えていた「専門性の維持とマネジメントスキルの向上の両立」という限界が解消されます。

それぞれの得意分野に特化することで、個人のパフォーマンス向上と組織全体の効率化が同時に実現されると考えられます。

📊 組織構造の変化

テクニカルリーダーは技術的判断や専門知識の提供に集中し、マネジメント職は人材育成や組織運営に特化する体制が主流となっていくでしょう。

この変化により、より効率的で専門性の高い組織運営が可能になりそうですね。

継続的学習とスキル更新の制度化

2025年以降の働き方では、リスキリングとアップスキリングが組織の標準的な制度として定着します。

プレイングマネージャーも定期的にスキル更新の機会が提供され、変化する環境に適応するための学習時間が業務時間として確保されるようになります。

- 自己研鑽の時間不足という従来の限界を克服

- 最新の知識とスキルを維持しながら効果的なマネジメントが実践可能

- 組織の長期的な競争力強化を実現

この制度化により、プレイングマネージャーは自己研鑽の時間不足という従来の限界を克服し、常に最新の知識とスキルを維持しながら効果的なマネジメントを実践できるようになります。

組織としても、管理職の継続的成長を支援することで、長期的な競争力強化を実現できるでしょう。

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。