指示出しが上手い人の特徴5選と自己診断で今すぐできる改善法

「指示を出しても思うように動いてもらえない」「部下が混乱してしまい、結局自分がやり直すことになる」「他のリーダーと比べて、自分の指示出しスキルに自信が持てない」そんな悩みを抱えていませんか?

実は、指示出しの巧拙は組織の生産性に直結する重要なスキルです。

指示が曖昧だと、部下は迷いながら作業を進めることになり、品質の低下や納期遅延を招きます。

この記事では、指示出しが上手い人に共通する5つの特徴から始まり、あなたの現在のレベルを客観的に測るセルフチェックシート、段階的な改善トレーニング方法まで体系的に解説します。

さらに、よくある失敗パターンとその対処法、職場別の効果的な指示出しのコツも豊富な実例とともに紹介しています。

この記事を読めば、部下が自発的に動き、期待通りの成果を出してくれる指示出しスキルを身につけることができるようになります。

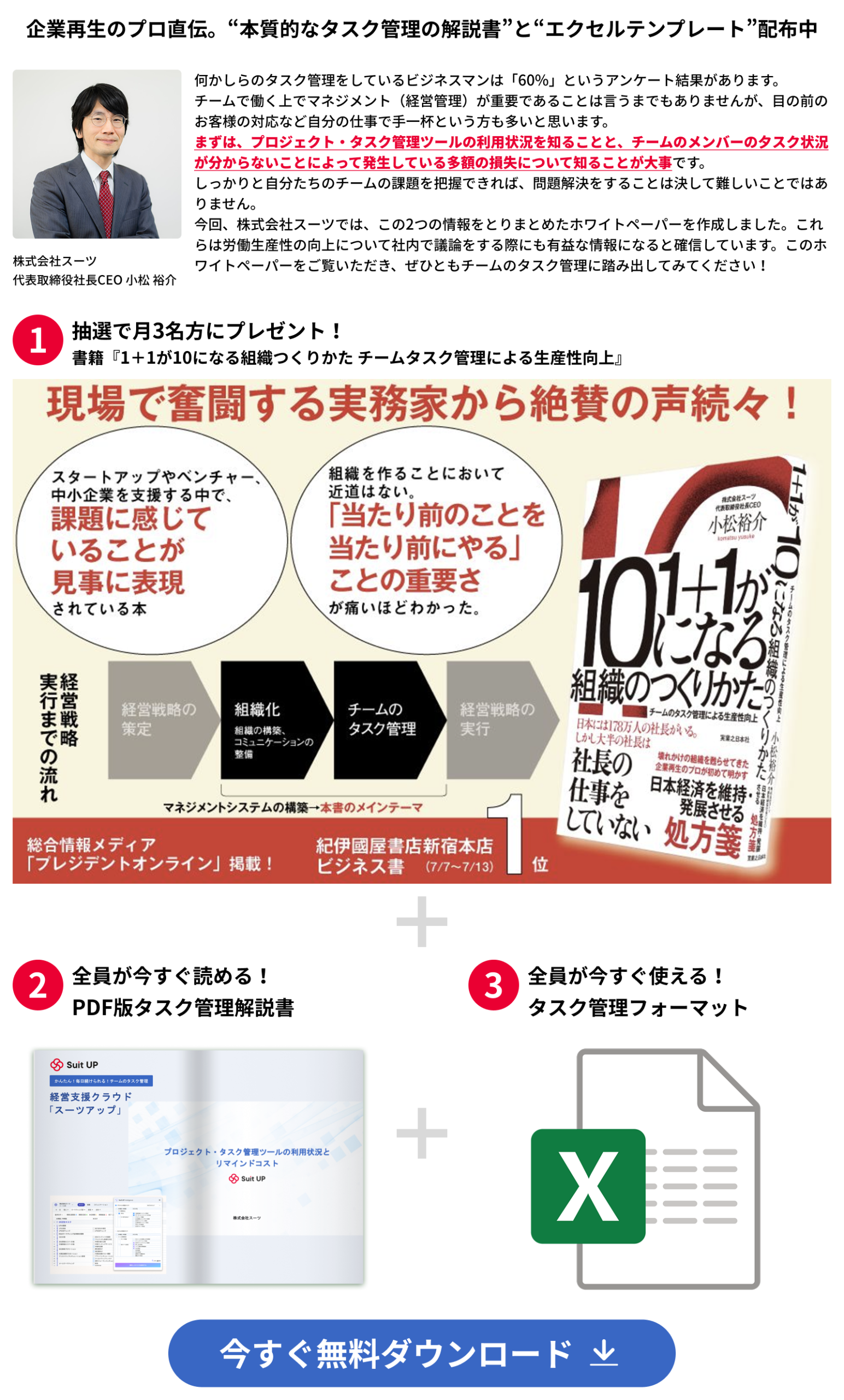

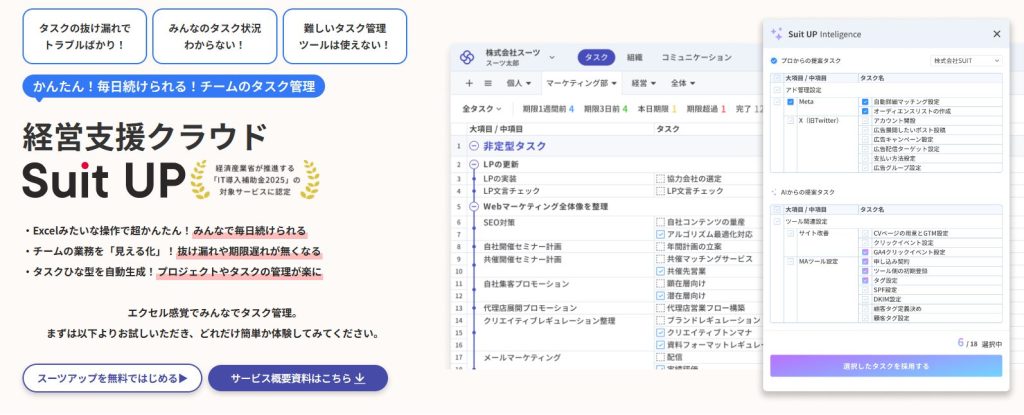

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたAIタスク管理ツールの1つ。

期限通知や定型タスクの自動生成などの機能をエクセル感覚で使うことができます。

専門家とAIが作ったタスクひな型が充実しているので、誰でも簡単にタスク管理が可能です。

また、定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能も備えています。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

指示出しが上手い人に共通する5つの特徴

指示出しが上手い人は、部下やチームメンバーから高い信頼を得て、組織全体の生産性向上に大きく貢献しています。

これらの人々に共通する特徴を理解することで、あなたも効果的な指示出しスキルを身につけることができるでしょう。

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介指示出しって実は技術なんですよね。上手な人には共通するパターンがあるんです。

指示出しが上手い人には、明確に識別できる5つの共通特徴があります。

- 全体像と目的を事前に伝える

- 相手の理解度に合わせた伝え方

- 具体的で測定可能な成果基準

- 適切なタイミングでのフォローアップ

- 指示の背景や理由の丁寧な説明

第一に、指示を出す前に必ず全体像と目的を伝えること。

第二に、相手の理解度に合わせて伝え方を調整すること。

第三に、具体的で測定可能な成果基準を示すこと。

第四に、適切なタイミングでフォローアップを行うこと。

そして第五に、指示の背景や理由を丁寧に説明することです。

これらの特徴は、実は理論的な裏付けもあるんです。経験だけではなく、しっかりとした研究に基づいているんですよ。

これらの特徴は、単なる経験や直感ではなく、効果的なコミュニケーション理論と組織心理学の研究に基づいています。

厚生労働省の管理職研修でも、指示の徹底に必要な要素として事前準備、適切な指示の仕方、中間確認の重要性が強調されており、これらの要素を実践できる人が真に指示出しの上手い人と言えるのです。

📝 効果的な指示出しの要素

事前準備、適切な指示の仕方、中間確認の3つの要素が組み合わさることで、真に効果的な指示出しが実現されます。

指示出しが上手い人はなぜ成果を出せるのか

指示出しが上手い人がチームで高い成果を出せる理由は、コミュニケーションの質が組織の生産性に直結するという明確な因果関係があるためです。

効果的な指示出しは、メンバーの理解度を向上させ、作業の無駄を削減し、最終的に組織全体のパフォーマンス向上につながります。

明確な指示があると、迷いなく作業に集中できるから、自然と効率も上がるんですね!

最新の組織行動学研究によると、明確で具体的な指示を受けた従業員は、曖昧な指示を受けた場合と比較して作業効率が約30%向上することが確認されています。

また、指示の背景や目的が明確に伝えられた場合、従業員の主体性と創意工夫が促進され、期待を上回る成果を生み出す確率が高くなります。

📝 上手い指示出しの特徴

- 作業内容だけでなく「なぜその作業が必要なのか」を説明

- 「どのような価値を生み出すのか」まで含めて伝達

- 受け手が作業の意味を理解できる包括的なアプローチ

指示出しが上手い人は、単に作業の内容を伝えるだけでなく、「なぜその作業が必要なのか」「どのような価値を生み出すのか」まで含めて説明します。

この包括的なアプローチにより、受け手は作業の意味を理解し、より高いモチベーションで取り組むことができるのです。

- 品質の向上

- 納期の遵守

- 予期しない問題への対応力向上

結果として、品質の向上、納期の遵守、さらには予期しない問題への対応力向上といった複合的な効果が生まれます。

目的や背景を理解していると、想定外の状況でも適切に判断できるようになりますね!

上手い人がやっている具体的な行動パターン

指示出しが上手い人は、一貫した行動パターンを持っており、それらの行動は意識的に実践されています。

これらのパターンを理解し模倣することで、誰でも指示出しスキルを向上させることができます。

成功している人の行動パターンを分析することで、具体的な改善ポイントが見えてきますね!

- 入念な事前準備を行う

- 結論ファーストで構造化して伝える

- 計画的なフォローアップを実施する

最も重要な行動パターンは、指示を出す前の入念な準備です。

上手い人は、指示内容を整理し、相手の能力レベルや現在の業務状況を把握してから指示を出します。

具体的には、指示の目的、期待する成果、必要なリソース、完了期限を明確に定義し、相手が質問しやすい環境を作ります。

📝 効果的な指示の伝達方法

指示の伝達時には、「結論ファースト」の原則を守りつつ、段階的に詳細を説明する手法を取ります。

まず何をすべきかの結論を述べ、次にその理由と背景を説明し、最後に具体的な手順や注意点を伝えます。

この構造化されたアプローチにより、受け手は情報を整理しやすくなり、理解度が大幅に向上します。

最初に「何をすべきか」の結論を簡潔に述べる

なぜその作業が必要なのかの理由と背景を説明する

具体的な手順や注意点を詳細に説明する

さらに、上手い人は指示後のフォローアップを計画的に行います。

適切なタイミングで進捗確認を行い、必要に応じて軌道修正の指導を提供します。

このプロセスにより、問題の早期発見と解決が可能になり、最終的な成果の質と効率性が保証されます。

フォローアップは単なる監視ではなく、相手をサポートするための重要なプロセスなんですね!

下手な指示出しとの決定的な違いを知ろう

下手な指示出しと上手な指示出しの間には、明確で決定的な違いがあります。

この違いを理解することで、自分の指示出しスキルの現状を客観的に評価し、改善すべき点を特定することができます。

- 情報の伝達方法(具体性vs曖昧性)

- コミュニケーションのタイミング

- フィードバックの提供方法

最も顕著な違いは、情報の伝達方法にあります。

下手な人は断片的で曖昧な指示を出す傾向があり、「これをやっておいて」「適当に進めて」といった抽象的な表現を多用します。

一方、上手い人は具体的で測定可能な指示を心がけ、「○月○日までに、△△の形式で、××の基準を満たすレポートを作成してください」といった明確な指示を出します。

具体的な指示は相手の迷いを減らし、作業効率を大幅に向上させます。曖昧な指示は結果的に時間の無駄を生んでしまうんですね。

コミュニケーションのタイミングでも大きな差が生まれます。

下手な人は思いつきで指示を出したり、相手の状況を考慮せずに突然の依頼をしたりします。

これに対して上手い人は、相手の業務スケジュールを把握し、適切なタイミングで指示を出すとともに、必要に応じて事前の相談や調整を行います。

📝 タイミングの重要性

適切なタイミングでの指示出しは、相手のモチベーションと作業品質の両方を向上させる重要な要素です。

フィードバックの提供方法においても決定的な違いがあります。

下手な人は結果のみに焦点を当て、「ダメ」「やり直し」といった建設的でない評価を下すことが多いです。

一方、上手い人はプロセスと結果の両方を評価し、改善点を具体的に示しながら次回に向けた建設的なアドバイスを提供します。

この違いが、長期的なスキル向上と関係性構築に大きな影響を与えるのです。

これらの違いを意識するだけで、指示を受ける側の満足度と成果の質が劇的に改善されますよ。

あなたの指示出しレベルをチェックしてみよう

指示出しが上手い人と下手な人の差は、実は明確に存在します。

厚生労働省の職場におけるコミュニケーション調査によると、管理職の指示の出し方が部下のパフォーマンスに大きく影響することが明らかになっています。

指示の出し方一つで、チーム全体の生産性が大きく変わるんですね。管理職の皆さんには特に意識していただきたいポイントです。

📊 指示出しの上手い人 vs 下手な人

| 指示が上手い人 | 指示が下手な人 |

|---|---|

| 仕事の全体像を伝える | 断片的な依頼に留まる |

| 業務のゴールを明確化 | 「このタスクをやってくれ」のみ |

| 相手の理解を促進 | 相手が混乱する原因を作る |

指示出しが上手い人は、まず仕事の全体像を伝え、業務のゴールを明確にイメージさせることから始めます。

一方で、指示が下手な人は「このタスクをやってくれ」と断片的な依頼に留まり、相手が混乱する原因を作ってしまいます。

- 業務のゴール地点をスムーズに共有できる

- 人材のマネジメントに長けている

的確な指示が出せる人には、「業務のゴール地点をスムーズに共有でき、人材のマネジメントにも長けている」という共通した特徴があります。

指示出しのスキルは後天的に身につけられるものなので、今からでも十分改善できますよ!まずは自分の現状を客観視することから始めてみましょう。

10項目でわかるセルフチェックシート

以下の10項目について、「いつもできている(3点)」「時々できている(2点)」「あまりできていない(1点)」「全くできていない(0点)」で自己評価してください。

正直に自己評価することで、改善すべきポイントが明確になりますよ!

📝 目的・ゴール設定力

- 指示を出す前に、その業務の最終的な目的やゴールを明確に伝えている

- なぜその作業が必要なのか、全体における位置づけを説明している

📋 具体性・明確性

- いつまでに、どのような形で完成させるべきか具体的に伝えている

- 品質基準や判断基準を数値や具体例で示している

🤝 相手への配慮

- 相手のスキルレベルや経験を考慮して指示内容を調整している

- 理解度を確認する質問をし、疑問点がないか確認している

🔄 フォロー・サポート

- 進捗確認のタイミングや方法を事前に決めている

- 困った時の相談方法や連絡手段を明確にしている

💬 コミュニケーション

- 一方的に話すのではなく、相手の意見や質問を聞く姿勢がある

- 指示後に「何か分からないことはありますか?」と確認している

- 25点以上:指示出し上級者レベル

- 20~24点:指示出し中級者レベル

- 15~19点:指示出し初級者レベル

- 14点以下:指示出し改善必須レベル

点数が低くても大丈夫!このチェックシートを定期的に見直すことで、確実にスキルアップできます。

レベル別の特徴と今すぐやった方がいいこと

指示出し上級者レベル(25点以上)の特徴

部下のスキルや個性に応じて仕事の与え方や指示の出し方を自然に調整できています。

相手の能力を見極めた上で、適切な情報量とサポートレベルを提供し、「部下の育つ組織」を実現している段階です。

- 他の管理職への指導やメンター役を担当

- 自分の成功パターンを体系化

- ナレッジとして共有し組織全体の指示出しレベル向上に貢献

上級者レベルの方は、個人のスキルを組織全体の財産として活用する段階ですね。管理職としての責任は厚生労働省の労働安全衛生法でも定められており、部下の指導・育成は重要な職務です。

指示出し中級者レベル(20~24点)の特徴

基本的な指示出しはできているものの、相手に応じた調整や、より深いコミュニケーションに課題があります。

指示の内容は伝わっているが、相手のモチベーションや成長への配慮が不十分な場合が多い段階です。

部下一人ひとりのスキルレベルと性格を把握するための「個人カルテ」を作成しましょう。

週に1回、5分間の個別面談を設け、仕事の進め方について相手の意見を聞く時間を作ることから始めてください。

指示出し初級者レベル(15~19点)の特徴

指示の基本的な要素は理解しているものの、実践において一貫性に欠けています。

忙しい時や焦っている時に、つい要点だけを伝えて済ませてしまい、後でトラブルが発生するパターンが多い段階です。

📝 5W1Hチェックリストの活用

「5W1H」(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を必ず確認するチェックリストを作成し、指示を出す際に毎回使用してください。

最初の1ヶ月は面倒でも、このリストを見ながら指示を出す習慣を徹底しましょう。

指示出し改善必須レベル(14点以下)の特徴

指示出しの基本的な構造が身についておらず、相手に伝わりにくい指示を出してしまうことが多い段階です。

結果として、やり直しや確認作業が頻発し、チーム全体の生産性に影響を与えている可能性があります。

このレベルの方は、まず基本的な指示の型を身につけることが最優先です。焦らず、一つ一つのステップを確実に実践していきましょう。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. 目的を伝える | なぜこの作業が必要なのかを説明 |

| 2. 具体的な内容を説明 | 何をどのように行うかを詳細に伝達 |

| 3. 期限を明確にする | いつまでに完了すべきかを具体的に指定 |

| 4. 理解度を確認する | 相手が正しく理解できているかをチェック |

まずはこの4ステップを書いた付箋をパソコンに貼り、必ずこの順番で話すことから始めてください。

1週間継続できたら、同僚や上司に指示の出し方についてフィードバックを求めることをお勧めします。

指示出しが上手い人になるための段階的なやり方

指示出しが上手い人になるためには、体系的なアプローチが欠かせません。

多くの管理職やリーダーが指示出しに悩む理由は、場当たり的な対応をしてしまうからです。

効果的な指示出しスキルを身につけるには、基礎固めから実践テクニック習得、そして習慣化まで段階的に取り組むことが重要です。

職場での指示出しは厚生労働省が定める労働基準に基づいた適切な業務命令として行われる必要がありますね。

📝 効果的な指示出しの基本原則

指示出しが上手い人は、まず相手に仕事の全体像を伝え、業務のゴールを明確にイメージさせることを重視します。

単に「この作業をやってください」という断片的な指示ではなく、なぜその作業が必要なのか、完了後にどのような成果が期待できるのかまで含めて伝えることで、部下の理解度と実行力を大幅に向上させています。

第1-2週:基礎を固めるトレーニング方法

この期間では、指示の構造化と明確な伝達方法を身につけることに集中します。

最初の1週目では、5W1Hフレームワークを使った指示の組み立て練習を行いましょう。

- Who(誰が):実行者を明確に特定

- What(何を):具体的な作業内容

- When(いつまでに):明確な期限設定

- Where(どこで):作業場所や環境

- Why(なぜ):目的・理由の説明

- How(どのように):手順・方法の指示

を明確にする習慣をつけることで、曖昧な指示を根本的に改善できます。

毎日3つの業務について、このフレームワークで指示を再構築する練習を続けることが重要です。

5W1Hは基本的なフレームワークですが、毎日意識して使うことで確実に指示の質が向上しますよ!

📝 2週目:理解度確認技術

2週目には、相手の理解度を確認する技術を重点的に練習します。

指示を出した後に「何か質問はありますか?」ではなく、以下のような確認質問を使う練習を行います。

| 従来の確認方法 | 効果的な確認方法 |

|---|---|

| 何か質問はありますか? | この作業のゴールを自分の言葉で説明してください |

| 理解できましたか? | 最初に取りかかる作業は何ですか? |

| 大丈夫ですか? | 完了の判断基準を教えてください |

- 毎朝10分間の指示練習セッション実施

- 5W1Hチェックシートの活用

- 同僚との相互フィードバック実践

- 指示内容の録音・振り返り分析

録音による振り返りは最初は恥ずかしいかもしれませんが、客観的に自分の指示を聞くことで大きな改善点が見つかります!

第3-4週:使えるテクニックを身につける

基礎が固まった段階で、実務で即座に効果を発揮する実践的なテクニックを習得します。

この期間では、相手のタイプに応じた指示方法の調整と、効果的なフォローアップ技術の確立に重点を置きます。

個人の特性に合わせた指導は、厚生労働省でも推奨されている効果的なマネジメント手法です

📝 3週目の取り組み

3週目では、部下の経験レベルや性格タイプに応じた指示の調整方法を身につけます。

新人には詳細な手順書付きの指示を、経験者にはゴールと制約条件のみを伝える裁量型の指示を使い分ける練習を行います。

また、内向的な人には文書による事前共有を、外向的な人には対話重視のアプローチを取るといった、個人特性に応じた調整技術も習得します。

📝 4週目の取り組み

4週目では、指示後のフォローアップとプロセス管理のテクニックを重点的に練習します。

適切なタイミングでの進捗確認、問題発生時の迅速な対応、そして成果に対する具体的なフィードバック提供の技術を身につけます。

- タイプ別指示方法の実践演習

- 進捗管理ツールの効果的活用

- 問題解決支援スキルの向上

- 成果承認とフィードバック技術の習得

第5週以降:習慣にして継続的に改善する

身につけたスキルを定着させ、継続的にレベルアップしていくためには、PDCAサイクルに基づく改善システムの確立が不可欠です。

この段階では、自己評価と他者評価を組み合わせた継続的な改善メカニズムを構築します。

継続的な改善こそが、真の指示力向上につながるポイントですね!

毎週金曜日に指示出し振り返りセッションを設け、その週に出した指示の効果測定を行います。

部下からの匿名フィードバックを収集し、指示の明確性、実行可能性、動機づけ効果の3つの観点から評価を受けます。

また、業務の完了時間、品質レベル、部下の満足度といった定量的な指標も併せて分析することで、改善点を明確に特定できます。

- 指示の明確性

- 実行可能性

- 動機づけ効果

月次での改善計画策定も重要な要素です。

収集したデータとfeedbackを基に、次月の重点改善テーマを1つ決定し、具体的な行動計画を立てます。

例えば「指示の簡潔性向上」をテーマに設定した場合、指示時間の短縮目標設定と、要点整理技術の練習スケジュールを組みます。

月に1つのテーマに絞ることで、確実に改善効果を実感できますね!

📝 継続改善のポイント

- 週次振り返りセッションの定期実施

- 部下からのフィードバック収集システム構築

- 月次改善計画の策定と実行

- 指示出し成果指標の継続モニタリング

- 他の優秀な管理職との学習交流会参加

よくある指示出しの失敗パターンと対処方法

指示出しが上手い人とそうでない人の違いは、失敗パターンを理解し、適切な対処方法を身につけているかどうかにあります。

管理職やチームリーダーの多くが直面する指示出しの課題について、具体的な解決策とともに詳しく解説します。

曖昧な指示や不適切なコミュニケーションは、部下の混乱や作業効率の低下を招くだけでなく、チーム全体のモチベーション低下にもつながります。

指示出しの失敗は、職場環境の悪化や労働者の心理的負担増加にも関わる重要な問題ですね。

- 指示出しの失敗パターンを具体的に理解

- 効果的な対処方法を身につける

- 組織の生産性向上に直結するスキルの習得

曖昧な指示で混乱を招かないための工夫

「適当にやっておいて」「いい感じで調整して」といった抽象的な表現は、受け手によって解釈が大きく異なり、期待した結果が得られない原因となります。

確かに、曖昧な指示ほど厄介なものはありませんね。受け手が困惑してしまうのも無理ありません。

明確な指示を出すためには、SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性、Time-bound:期限設定)を活用することが効果的です。

例えば「来週までに資料を作成して」ではなく、「12月2日17時までに、A4用紙3枚以内で顧客分析レポートを作成し、メールで提出してください」と具体的に伝えます。

- 何を:具体的な作業内容

- いつまでに:明確な期限

- どのように:手順や方法

- なぜ:目的や背景

- 誰が:担当者の明確化

この5つの要素を意識するだけで、指示の質が格段に向上しますね。受け手も安心して作業に取り組めます。

指示が伝わらない時の原因と解決策

指示したことが期待通りに実行されない場合、原因は指示を出す側と受ける側の双方にある可能性があります。

最も多い原因は、前提知識や経験レベルの相違を考慮せずに指示を出していることです。

経験上、同じ指示でも相手によって理解度が全く違うことがよくありますね。相手に合わせた伝え方が大切です。

- 受け手のスキルレベルや業務経験を適切に把握していない

- 新人と経験者で同じ指示をしてしまう

- 相手のレベルに合わせた説明ができていない

指示が伝わらない主な原因として、受け手のスキルレベルや業務経験を適切に把握していないことが挙げられます。

新人と経験者では同じ指示でも理解度が大きく異なるため、相手のレベルに合わせた説明が必要です。

📝 効果的な解決策

効果的な解決策として、指示後の確認プロセスを確立することが重要です。

「理解できましたか?」という確認ではなく、「どのような手順で進める予定ですか?」「いつ頃までに最初の段階を完了予定ですか?」など、具体的な確認質問をすることで、真の理解度を把握できます。

「分かりましたか?」だけでは本当に理解しているか分からないですよね。具体的に説明してもらうのが一番確実です。

| 確認方法 | 効果 |

|---|---|

| 「理解できましたか?」 | 表面的な確認のみ |

| 「どのような手順で進めますか?」 | 具体的な理解度を把握 |

| 「いつまでに完了予定ですか?」 | スケジュール感の確認 |

また、指示内容を文書化して共有することで、後から確認できる環境を整えることも重要です。

口頭での指示だけでは記憶が曖昧になりがちですが、文書として残すことで認識のズレを防げます。

- 相手のレベルに合わせた説明をする

- 具体的な確認質問で理解度をチェック

- 指示内容を文書化して共有する

- 後から確認できる環境を整備する

部下のやる気を下げる指示をしていませんか

特に「とりあえずこれをやって」「前にも言ったはずだけど」といった表現は、部下の自主性や意欲を削ぐ可能性があります。

こういった言葉、つい使ってしまいがちですが、部下の立場になって考えると確かにやる気を失いそうですね

やる気を下げる指示の典型的なパターンには、目的や意義を説明せずに作業だけを指示することがあります。

部下が「なぜこの作業が必要なのか」「この作業が組織全体にどう貢献するのか」を理解できない場合、単純な作業として捉えられ、創意工夫や積極的な取り組みが期待できません。

📝 効果的な指示のポイント

効果的な指示には、作業の背景と目的を明確に伝えることが不可欠です。

「この分析レポートは来月の戦略会議で使用し、事業方針決定の重要な資料となります」のように、その作業が組織や自身の成長にどう結びつくかを説明しましょう。

部下のモチベーションを維持・向上させる指示の出し方として、以下の点に注意が必要です:

- 否定的な表現を避け、建設的な表現を使用する

- 部下の意見や提案を求める姿勢を示す

- 適切なタイミングでフィードバックを提供する

- 成果や努力を認め、評価を伝える

心理的安全性の確保も重要な要素です。

部下が質問や相談をしやすい環境を整え、失敗を過度に責めずに学習機会として活用することで、より良好なコミュニケーションと高いパフォーマンスを実現できます。

なお、職場環境の改善については、厚生労働省が定める労働基準法(e-Gov法令検索)においても、労働者の安全と健康の確保が求められています。

部下との関係性を良好に保つことは、チーム全体の生産性向上にもつながりますね

職場別:指示出しが上手い人のコツ

指示出しの技術は、働く環境や業界特性によって大きく変わります。

同じ内容を伝えるにしても、IT業界では論理的な説明が重要視される一方で、営業現場では数字と感情の両面からアプローチする必要があり、製造現場では安全性を最優先に簡潔で確実な伝達が求められます。

例えば、製造現場では労働安全衛生法に基づく安全配慮義務があるため、指示の出し方も法的な観点から重要になってきますね。

職場環境に応じた指示出しができる人は、その業界で働く人々の思考パターンや価値観を深く理解し、相手が最も受け入れやすい形で情報を届けます。

業界ごとの特性を無視した一律の指示出しは、誤解や作業効率の低下を招く原因となるため、環境に適応した指示出しのコツを身につけることが重要です。

💼 業界別の指示出しポイント

- IT業界:論理的で体系的な説明を重視

- 営業現場:数字と感情の両面からアプローチ

- 製造現場:安全性を最優先に簡潔で確実な伝達

- サービス業:お客様目線での具体的な行動指示

職場の文化や業界の慣習を理解して、その場に最適化された指示出しができるようになると、チーム全体のパフォーマンスが格段に向上します。

IT・エンジニアチームでの指示出し方法

IT・エンジニアチームでは、技術的な正確性と論理的な一貫性を重視する文化があります。

エンジニアは「なぜその作業が必要なのか」という背景情報や技術的根拠を理解してから行動する傾向が強いため、指示出しにおいてもこの特性を活かすことが重要です。

エンジニアは論理的思考を重視するため、「やってください」だけでは動きにくい職種です。背景を理解してもらうことで、より良いアウトプットが期待できますね。

効果的な指示出しのポイントは、まず技術的な背景と目的を明確に説明することです。

「このAPIの実装をお願いします」ではなく、「ユーザー体験向上のため、レスポンス時間を200ms以下に改善する必要があります。そのためにキャッシュ機能付きのAPIを実装してください」というように、目的と手段を両方伝えることで、エンジニアは自分なりの最適解を見つけやすくなります。

- 技術的背景の説明

- 目的の明確化

- 具体的な手段の提示

- 期待する成果の数値化

技術仕様は文書化して共有し、口頭での曖昧な指示は避けることも大切です。

Markdown形式での要件定義書やSlackでのスレッド管理を活用し、後から確認できる形で指示を残すことで、誤解や手戻りを防げます。

また、締切だけでなく各工程の見積もりを相談形式で確認することで、エンジニアの主体性を尊重しながら現実的なスケジュール調整が可能になります。

文書化は面倒に感じるかもしれませんが、後々のトラブル防止と品質向上に大きく貢献します。特にリモートワークが増えた現在では必須のスキルですね。

営業チームで成果を出す指示の仕方

営業チームは数字に対する意識が高く、競争意識や成果への執着心が強い特徴があります。

この特性を活かした指示出しでは、具体的な数値目標と達成への道筋を明確に示すことが重要です。

営業チームには曖昧な指示ではなく、数値で測定できる明確な目標設定が効果的ですね。

- 定量的な目標設定(数値で測定可能)

- 具体的な行動指示(期限・頻度を明示)

- 競争心を適切に刺激する仕組み

- プロセス指標を含む多角的評価

効果的な指示には、必ず定量的な目標を含めます。

「もっと頑張って」ではなく、「今月残り2週間で新規顧客3社との契約を目指し、そのために1日5件のアポ取り電話をしてください」というように、数値で測定可能な具体的な行動指示を出すことで、営業担当者は自分の進捗を客観的に把握できます。

📊 数値目標設定の例

| 期間 | 目標設定例 |

|---|---|

| 日次 | 新規アポ取り電話5件、既存顧客フォロー3件 |

| 週次 | 商談3件実施、見積書提出2件 |

| 月次 | 新規契約3社、売上目標500万円達成 |

営業チームでは個人の競争心を適切に刺激することも有効です。

チーム全体の目標と個人の目標を関連付けて説明し、「あなたの成果がチーム全体の成功に直結している」ことを伝えることで、責任感と達成意欲を高められます。

また、成功事例の共有や表彰制度と連動させた指示を出すことで、モチベーション維持にも効果があります。

個人の成果をチーム全体の目標と結び付けることで、より大きな責任感と達成意欲を引き出せますね。

進捗確認は週単位や日単位で細かく行い、数字の変化に応じて戦略を調整する柔軟性も必要です。

単純に結果だけを求めるのではなく、プロセス指標も含めた多角的な評価基準を設けることで、持続可能な成果創出につながります。

- 週単位・日単位での細かい進捗確認

- 数値変化に応じた戦略調整

- 結果だけでなくプロセス指標も評価

- 持続可能な成果創出を重視

製造・現場での効果的な指示出しのコツ

製造現場では安全性と効率性が最優先事項となるため、指示出しは簡潔で誤解の余地がない形で行う必要があります。

現場作業者は限られた時間の中で複数の作業を並行して行うことが多く、複雑な説明よりも即座に理解できる明確な指示を求めています。

現場では「分かりやすさ」が何より大切!複雑な説明は事故の元になりかねません。

効果的な指示の基本は「5W1H」の徹底です。

「いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、なぜ(Why)、どのように(How)」を明確にし、特に安全に関わる部分は必ず確認を取ります。

「A工程の温度調整を15時までに完了させ、安全確認後にB工程に移行してください」

- 時間:15時まで

- 場所:A工程

- 作業内容:温度調整

- 安全手順:安全確認後の移行

このように、時間、場所、作業内容、安全手順を含めた包括的な指示を心がけます。

視覚的な補助ツールの活用も重要です。

図解や写真を用いた作業手順書、色分けされた安全標識、チェックリスト形式の確認項目などを併用することで、言語による指示だけでは伝わりにくい細かな作業内容も確実に伝達できます。

📋 視覚的補助ツールの活用例

- 図解や写真を用いた作業手順書

- 色分けされた安全標識

- チェックリスト形式の確認項目

「百聞は一見に如かず」ですね!視覚的な情報があると理解度が格段に上がります。

現場では緊急時の指示と通常業務の指示を明確に区別することも必要です。

緊急時は即断即決で具体的な行動を指示し、通常業務では作業者の経験を活かした提案も受け入れる柔軟性を持つことで、現場の知恵を活かしながら安全で効率的な作業環境を維持できます。

| 状況 | 指示のポイント |

|---|---|

| 緊急時 | 即断即決で具体的な行動を指示 |

| 通常業務 | 作業者の経験を活かした提案も受け入れる柔軟性 |

さらに指示出しが上手い人を目指すための方法

指示出しの基本スキルを身につけた後、更なる成長を目指すためには、継続的な学習と実践の場が必要です。

個人での独学から組織全体での取り組みまで、段階的にスキルアップを図ることで、より効果的な指示出しができるようになります。

指示出しスキルは一度身につければ終わりではなく、継続的な改善が必要なスキルですね。実践を重ねることで、より相手に伝わりやすい指示ができるようになります。

指示出しスキルの向上は一朝一夕にはできませんが、適切な学習リソースを活用し、組織的なサポートを受けることで確実にレベルアップが可能です。

特に、理論と実践をバランス良く組み合わせることが重要であり、書籍での知識習得と実際の研修での体験学習を並行して進めることが効果的です。

💡 スキル向上のポイント

継続的な学習と実践を組み合わせることで、指示出しスキルは確実に向上します。個人の取り組みから組織全体での支援まで、様々なアプローチが可能です。

- 書籍や研修での理論学習

- 実際の業務での実践機会の確保

- 組織的なサポート体制の活用

- 継続的なフィードバックの収集

独学で学べるおすすめ本と教材

独学で指示出しスキルを向上させるためには、信頼性の高い書籍や教材の選択が重要です。

まず基礎となるのが、コミュニケーションと論理的思考を扱った書籍群です。

これらの書籍は、指示を明確に伝える技術や相手に理解されやすい構成方法を学ぶのに適しています。

基礎をしっかり身につけることで、どんな相手にも分かりやすい指示が出せるようになりますね!

管理職やリーダー向けの実践的な書籍も効果的です。

特に、チームマネジメントに関する書籍では、異なるタイプの部下への接し方や状況に応じた指示の出し方について具体的な事例と共に学べます。

これらの書籍の多くは、実際の企業での成功事例や失敗事例を豊富に含んでおり、自分の職場での応用がしやすくなっています。

オンライン学習プラットフォームの活用も有効です。

動画形式の教材では、実際の指示出しの場面を視覚的に学べるため、書籍だけでは理解しにくい非言語コミュニケーションの部分も習得できます。

また、多くのプラットフォームでは修了証明書の発行もあり、学習の成果を客観的に示すことができます。

修了証明書があると、スキルアップの証明にもなって一石二鳥ですね!

- 論理的思考とコミュニケーションの基礎書籍

- チームマネジメント実践書

- オンライン学習プラットフォームの活用

- 事例集やケーススタディ教材

組織で取り組める研修・コーチング活用法

組織全体で指示出しスキルを向上させるためには、体系的な研修プログラムの導入が効果的です。

外部講師による専門的な研修では、客観的な視点からの指導を受けることができ、組織内だけでは気づかない課題や改善点を発見できます。

特に、実際の業務場面を想定したロールプレイング研修は、理論を実践に移す貴重な機会となります。

外部講師による研修は、厚生労働省の人材開発支援助成金を活用できる場合があります。研修費用の負担軽減につながるので、ぜひ確認してみてください!

コーチング手法の導入も組織の指示出しスキル向上に大きく貢献します。

1対1のコーチングセッションでは、個人の特性や課題に合わせたきめ細かい指導が可能となり、短期間での成長が期待できます。

また、管理職同士のピアコーチングを導入することで、継続的な学習文化を組織内に根付かせることができます。

- 事前の現状分析(360度評価・スキルアセスメント)

- 研修内容のカスタマイズ

- 事後のフォローアップ・振り返りセッション

- 学んだスキルの定着化

研修効果を最大化するためには、事前の現状分析と事後のフォローアップが重要です。

360度評価やスキルアセスメントを実施することで、参加者の現在地を正確に把握し、研修内容をカスタマイズできます。

また、研修後の実践期間を設け、定期的な振り返りセッションを行うことで、学んだスキルの定着を図ることができます。

📋 組織的な取り組み

組織的な取り組みとしては、指示出しに関する社内ガイドラインの策定も効果的です。

統一された基準を設けることで、組織全体での指示の品質向上が図れ、新任管理職の迷いも減らすことができます。

さらに、優秀な指示出しを行う管理職をメンターとして活用することで、実践的な知識の共有と組織文化の醸成が可能になります。

メンター制度は、特別な費用をかけずに組織内の知識を有効活用できる素晴らしい仕組みです。経験豊富な管理職の方々の知見を、ぜひ組織全体で共有しましょう!

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。