【2026年版】抜け漏れが多い人必見!8つの対策で3ヶ月で劇的改善する完全ガイド

仕事で重要なタスクを見落としてしまう、チェックしたはずなのにミスが発覚する、同じような間違いを何度も繰り返してしまう、といった悩みを抱えていませんか?

「自分はなぜこんなにも抜け漏れが多いのか」と自信を失っている方も少なくないでしょう。

これらを放置すると、職場での信頼失墜やキャリアへの悪影響はもちろん、精神的ストレスも蓄積していくため、根本的な対策が不可欠です。

職場のメンタルヘルス対策については、厚生労働省の「こころの耳」でも重要性が強調されており、適切な対処が求められています。

この記事では、抜け漏れが多い人の3つの原因分析から、科学的根拠に基づく8つの具体的対策、3ヶ月で段階的に改善する実行プラン、そして2026年版の最新ツール比較まで、実践的な解決策を網羅的に解説します。

独自の診断チェックや効果実証済みのテンプレートも提供しています。

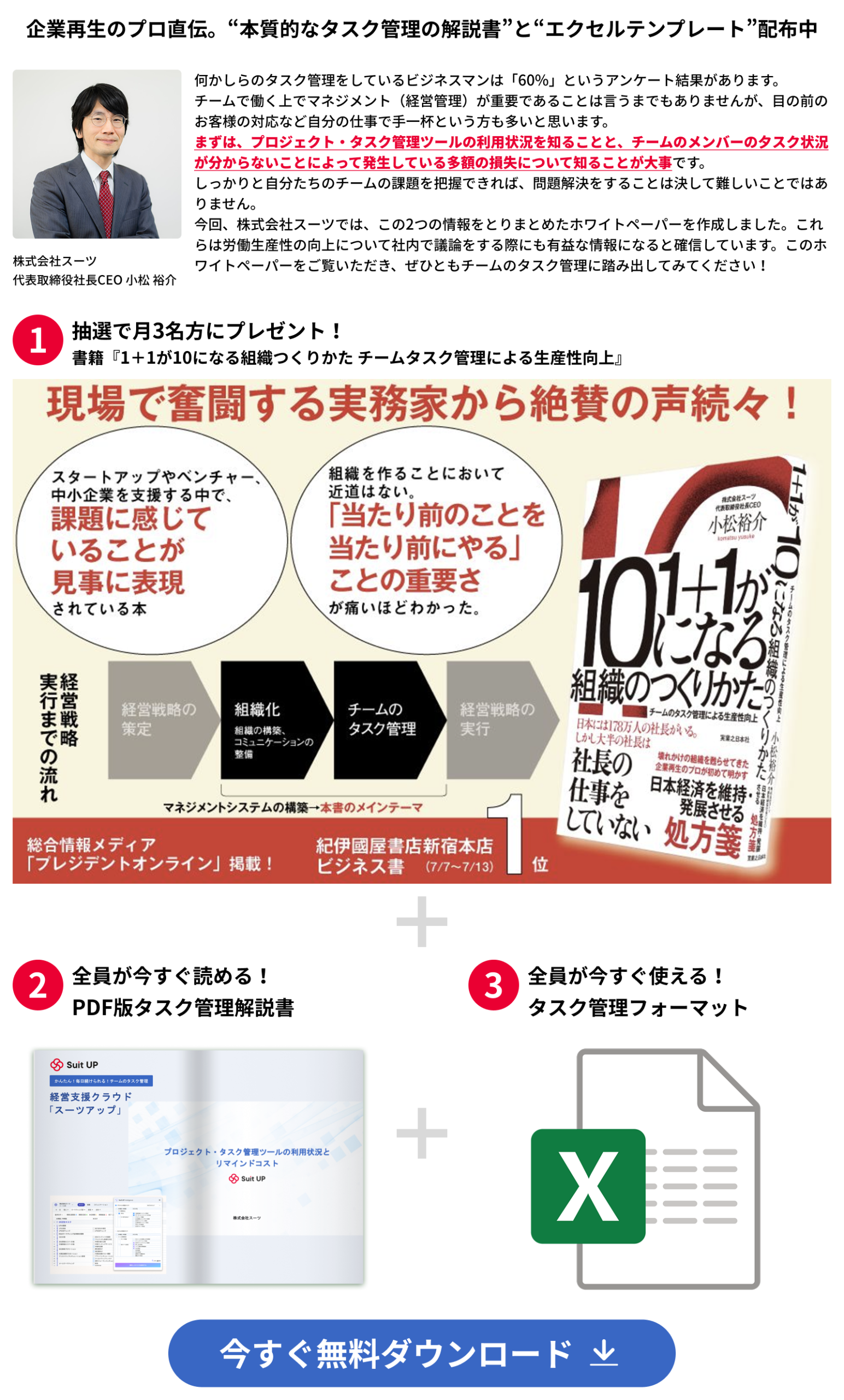

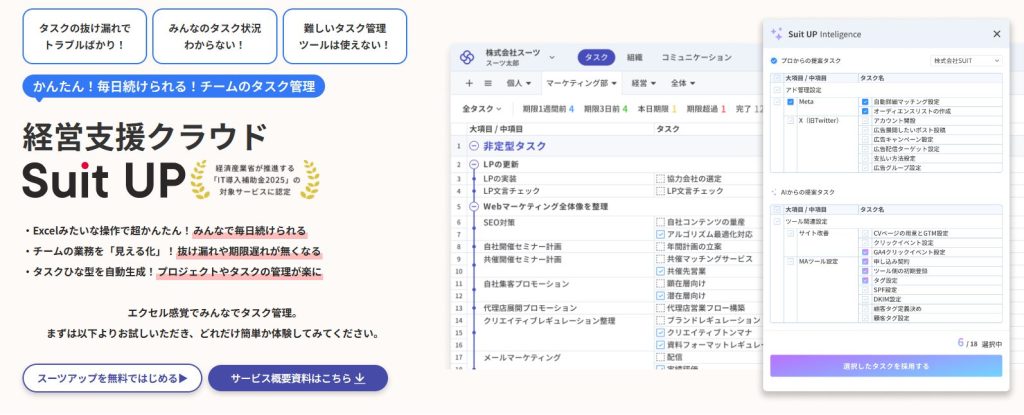

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたAIタスク管理ツールの1つ。

期限通知や定型タスクの自動生成などの機能をエクセル感覚で使うことができます。

専門家とAIが作ったタスクひな型が充実しているので、誰でも簡単にタスク管理が可能です。

また、定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能も備えています。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

抜け漏れが多い人の3つの原因をチェックしよう

仕事で何度も同じようなミスを繰り返してしまい、”また忘れた””なぜ気づけなかった”と自分を責めていませんか。

抜け漏れが多発する背景には、実は明確な原因があります。

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介「また同じミスをしてしまった…」と悩んでいる方は意外と多いんです。でも大丈夫、原因がわかれば対策も見えてきますよ!

多くの人が経験する抜け漏れの問題は、主に3つの根本原因に分類できます。

認知負荷のオーバーロード、注意力の分散、そして慣れによる思い込みです。

自分がどのタイプに該当するかを把握することで、闇雲に対策を試すのではなく、効果的なアプローチを選択できるようになります。

まずは以下の3つの原因について詳しく見ていきましょう。

- 認知負荷のオーバーロード

- 注意力の分散

- 慣れによる思い込み

認知負荷オーバー:処理できる限界を超えてしまった状態

認知負荷オーバーとは、脳が同時に処理できる情報量の限界を超えてしまった状態を指します。

人間の脳は一度に処理できる情報量に限りがあり、この容量を超えると重要な情報を見落としたり、判断ミスを犯しやすくなります。

現代のビジネス環境では、メール、チャット、会議、複数のプロジェクト管理など、同時に処理すべき情報が飛躍的に増加しています。

厚生労働省の調査でも、長時間労働や過重な業務負荷が注意力低下の主要因として挙げられています。

現代の働く環境は情報過多になりがちで、誰でも認知負荷オーバーに陥る可能性があります。

- 複数のタスクを同時進行している際に重要な確認作業を忘れる

- 情報量が多い資料を扱う際に細かな数値や条件を見落とす

- 疲労が蓄積している状態で普段なら気づくミスを犯す

📋 判断基準

- 普段なら簡単にできる作業でミスが増えている

- 1日の終わりに何をしたか思い出せない時間帯がある

- 複数の作業を切り替える際に混乱することが多い

これらの症状に心当たりがある場合は、業務量の調整や休息を取ることが重要です。

注意力が分散:環境や割り込みで集中できない

注意力の分散は、外部からの刺激や環境要因によって集中状態が妨げられ、本来注意を向けるべき対象から意識が逸れてしまう状態です。

現代のオープンオフィスや常時接続環境では、この問題が特に深刻化しています。

現代の働き方では、集中を妨げる要因が増えているんですね。特にリモートワークでも通知や家族の声かけなど、新たな分散要因が生まれています。

心理学的な研究によると、人間は一度集中状態が途切れると、元の集中レベルまで回復するのに平均23分程度かかるとされています。

つまり、頻繁な割り込みがある環境では、深い集中状態を維持することが困難になり、結果として抜け漏れが発生しやすくなります。

- 電話やメールの通知

- 同僚からの声かけ

- 周囲の雑音や動き

- マルチタスクを強いられる業務環境

環境的要因として最も多いのは、電話やメールの通知、同僚からの声かけ、周囲の雑音や動きです。

また、マルチタスクを強いられる業務環境も注意力分散の大きな要因となります。

特に、緊急度の高いタスクが次々と舞い込む職場では、計画的に進めていた重要な作業の確認作業が後回しになり、抜け漏れが発生しやすくなります。

緊急度と重要度を混同してしまうと、本当に大切な作業がおろそかになってしまいますね。

📝 注意力分散チェックポイント

自分の状況をチェックするポイントとして、以下の状況が当てはまる場合は、注意力分散が抜け漏れの主要因となっている可能性があります:

- デスク周りに未処理の資料や通知が常に存在している

- 作業中に別の用件で声をかけられることが1日に5回以上ある

- 集中して作業できる時間帯が1日に2時間未満である

慣れと思い込み:経験があるほど見落としやすくなる

経験豊富な人ほど陥りやすいのが、慣れと思い込みによる抜け漏れです。

同じような作業を繰り返し行うことで、脳は効率化のために自動化処理を行うようになりますが、この過程で重要な確認作業をスキップしてしまうことがあります。

毎日同じ業務をしていると「いつものように」という気持ちになってしまいがちですが、実はこれが落とし穴なんです。

この現象は心理学では「自動化エラー」と呼ばれ、習熟度の高い作業ほど発生しやすいとされています。

「いつもと同じだから大丈夫」「前回も問題なかった」という思い込みが、本来必要な確認作業を省略させ、結果として重要な変更点や例外事項を見落とすことにつながります。

- 定型業務での確認手順の省略

- 過去の経験に基づく推測での判断

- 新しい情報や変更点への注意不足

特に、長年同じ業務に携わっている人や、その分野の専門知識に自信がある人ほど、この傾向が強くなることが知られています。

📝 思い込みパターンのセルフチェック

思い込みパターンを把握するためのチェックポイントとして、以下の傾向がある場合は注意が必要です。

- 「いつものように」「当然」といった表現を使うことが多い

- 手順書を見ずに作業を進めることが多い

- 新しい情報や変更通知を詳細まで読まないことがある

- 後輩や同僚の質問を「常識」で片付けてしまうことがある

これらの項目に当てはまる方は、慣れと思い込みが抜け漏れの原因となっている可能性が高いといえます。

慣れと思い込みが抜け漏れの原因となっている可能性が高いと言えます。

あなたはどのタイプ?抜け漏れパターン診断

自分の抜け漏れパターンを正確に把握するために、以下の診断を実施してみましょう。

各項目について、”よくある””時々ある””ほとんどない”の3段階で回答し、最も多く該当するカテゴリーがあなたの主要な原因タイプです。

職場での健康管理や安全確保は、厚生労働省の労働安全衛生施策でも重要視されている分野ですね。

- 1日の終わりに疲労感が強く、何をしたか思い出せない時間がある

- 複数の案件を同時進行している際にタスクを忘れることがある

- 普段なら簡単にできる計算や確認でミスをすることが増えた

- 会議や打ち合わせの内容を後で思い出せないことがある

- メールやチャットの返信を忘れることが週に2回以上ある

- 作業中に電話やメールで中断されることが1日に5回以上ある

- オープンスペースで周囲の声や動きが気になって集中できない

- 緊急の用件で予定していた作業が後回しになることが多い

- 同時に複数の資料やシステムを開いて作業することが多い

- 静かな環境でないと重要な確認作業ができない

- 同じような作業は手順を確認せずに進めることが多い

- “いつもと同じ””当然”という言葉をよく使う

- 過去の経験から結果を推測して確認を省略することがある

- 新しい手順や変更点の説明を最後まで聞かずに理解したつもりになる

- 後輩や同僚の基本的な質問を軽視してしまうことがある

📊 タイプ別対策の方向性

| 診断タイプ | 効果的な対策 |

|---|---|

| 認知負荷オーバー | 情報の整理と優先順位付けを中心とした対策 |

| 注意力分散 | 環境改善と集中時間の確保に重点を置いた対策 |

| 慣れと思い込み | 確認手順の見直しと新しい視点の導入 |

多くの人は複数のタイプに該当することがありますが、最も強く当てはまるタイプから対策を始めることで、効率的に抜け漏れを減らすことができるでしょう。

自己診断の結果を客観視して、段階的に改善していくことが成功のポイントですね。

抜け漏れが多い時にやるべき対策8つ

仕事や日常生活で抜け漏れが多いと感じている方は多いのではないでしょうか。

厚生労働省の調査によると、職場でのヒューマンエラーが原因となる事故やトラブルは年々増加傾向にあり、その背景には情報量の増加や業務の複雑化があります。

しかし、適切な対策を講じることで、抜け漏れは確実に減らすことができます。

現代の職場環境では、マルチタスクが当たり前になっているため、うっかりミスが増えてしまうのは自然なことなんです。

これらの原因に対して科学的根拠に基づいた対策を実施することで、ミスの発生率を大幅に低下させることが可能です。

今回ご紹介する8つの対策は、個人でもチームでも実践できる具体的な手法となっています。

- 抜け漏れが起こる根本的な原因

- 科学的根拠に基づく8つの対策方法

- 個人・チーム両方で実践できる具体的手法

科学的根拠に基づくチェックリストの作り方

チェックリストは、医療現場や航空業界において劇的な効果を発揮していることが実証されています。

世界保健機関(WHO)の研究では、手術前チェックリストの導入により、手術関連の合併症が36%減少し、死亡率が47%低下したことが報告されています。

医療現場での実証データがあると、チェックリストの効果に説得力がありますね!これは他の業界でも応用できそうです。

- 業務プロセスの細分化とミス発生箇所の分析

- 具体的で明確な確認項目の設定

- 7±2の法則に基づく項目数の最適化

効果的なチェックリストを作成するためには、まず自分の業務プロセスを細分化し、どの段階でミスが発生しやすいかを分析することから始めます。

次に、各段階で確認すべき項目を具体的に列挙し、曖昧な表現を避けて「はい」「いいえ」で答えられる形式にします。

項目数は7±2の法則に基づいて5~9項目程度に絞り込み、優先度の高い順に並べることが重要です。

「はい・いいえ」形式にすることで、判断に迷う時間を短縮できるのがポイントですね。

📝 チェックリスト運用のコツ

チェックリストの運用では、実際に使用して改善点を見つけ、定期的にアップデートすることが不可欠となります。

また、チェックする時間を事前に決めておき、習慣化することで効果を最大化しやすくなります。

ダブルチェック体制を正しく作る手順

ダブルチェックは、第三者の客観的な視点を取り入れることで、1人では見落としがちなミスを発見する手法です。

しかし、単純に「もう一度確認してもらう」だけでは効果は限定的です。

ただ「確認して」と言うだけでは、チェック者も何を見ていいかわからず、形式的な確認になってしまいがちですね。

- 作業者と確認者の明確な役割分担

- 独立した検証環境の構築

- 具体的なチェック項目の設定

- 確認結果の記録・保管

効果的なダブルチェック体制を構築するには、まず役割分担を明確にします。

作業者(第一チェック)と確認者(第二チェック)の責任範囲を明文化し、確認者は作業内容を知らない状態で独立して検証することが理想的です。

👤 一人で実践する場合の対策

一人で実践する場合は、時間を空けて別の視点から確認する「時間差ダブルチェック」や、異なる方法で同じ内容を検証する「方法変更チェック」が有効です。

チェック項目は具体的に設定し、「何を」「どのように」確認するかを明確にします

確認結果を記録として残すことで、後から検証できる仕組みを作ります

「大丈夫だろう」という思い込みを排除し、必ず物理的な確認を行うルールを徹底します

品質管理の分野では、このような体系的なチェック体制が業務の信頼性向上に欠かせない要素とされています。

認知バイアスを避ける確認のやり方

人間の脳は効率化のために無意識に情報を処理しますが、これが確認バイアスや思い込みによるミスを引き起こします。

認知心理学の研究によると、人は自分の予想と一致する情報に注目し、矛盾する情報を見落とす傾向があることが日本心理学会などの研究で分かっています。

確認バイアスは誰にでも起こる自然な現象なので、まずはその存在を認識することが重要ですね。

- 逆算思考:結果から逆向きに辿って確認

- 悪魔の代弁者:意図的に問題点を探す

- 客観視:他人の立場になって見直す

認知バイアスを回避するためには、まず「逆算思考」を活用します。

結果から逆向きに辿って確認することで、普段とは異なる視点で問題を発見できます。

また、「悪魔の代弁者」として意図的に問題点を探す姿勢を取ったり、他人の立場になって客観視したりする方法も効果的です。

📝 実践的な確認方法

具体的な実践方法として、確認時には必ず「なぜこうなったのか」という理由を明確にし、単純な作業でも一つずつ意識的に確認することを心がけます。

時間がない時こそ、一呼吸置いて冷静に確認することが大切です。急いでいる時ほど見落としが起きやすくなりますからね。

集中力を最大化する時間の使い方

集中力には個人差があり、時間帯による変動も大きく影響します。

クロノタイプ研究によると、多くの人は午前10時から12時頃と午後3時から5時頃に集中力のピークを迎えることが明らかになっています。

クロノタイプとは、個人の生体リズムのタイプのことで、朝型・中間型・夜型に分類されます。自分がどのタイプかを把握することで、より効果的な時間管理が可能になります!

🎯 集中力最大化の基本戦略

集中力を最大化するためには、自分の生体リズムを把握し、最も集中できる時間帯に重要な業務を配置することから始めます。

集中力が低下する時間帯(一般的に午後1時から3時頃)には、定型的な作業や情報整理などの軽作業を行うようスケジュールを調整します。

- デスクの整理整頓

- 必要な資料の事前準備

- 携帯電話をサイレントモードに設定

- 作業前のルーティン確立

また、作業前のルーティンを確立することも重要です。

デスクの整理、必要な資料の準備、携帯電話をサイレントモードにするなど、集中できる環境を意図的に作り出します。

ポモドーロテクニックは、脳の疲労を防ぎながら長時間の作業を可能にする科学的根拠のある手法です。短時間で区切ることで、集中力の質を保ちながら生産性を向上させることができます。

環境を整えて物理的に抜け漏れを減らす方法

作業環境の整備は、抜け漏れ防止において極めて重要な要素です。

物理的な環境が整っていないと、必要な情報を見つけるのに時間がかかったり、重要な書類を紛失したりするリスクが高まります。

整理整頓は単なる見た目の問題ではなく、仕事の効率性と正確性に直結する重要な要素なんですね。

- 定位置管理の徹底

- よく使う物品の手の届く範囲への配置

- 固定の置き場所の決定

効果的な環境整備のポイントは、「定位置管理」の徹底です。

よく使う物品や書類は手の届く範囲に配置し、それぞれに固定の置き場所を決めます。

デスクトップ上のファイルも同様に、プロジェクトごとやカテゴリーごとにフォルダ分けして整理します。

💻 デジタル環境の整備

デジタル環境では、ファイル命名規則を統一し、日付や版数を含めた体系的な管理を行います。

また、重要な締切日や約束事は、手帳やカレンダーアプリだけでなく、目に見える場所に付箋で貼るなど、複数の方法で管理することで見落としを防げます。

デジタルツールは便利ですが、アナログな方法との併用で確実性が格段に向上しますね。

照明や温度も集中力に影響するため、快適に作業できる環境設定を心がけることも大切です。

なお、職場環境については厚生労働省が定める労働安全衛生に関する基準も参考になります。

優先順位をつけて重要なことから片づける

多くのタスクを抱えていると、どれから手をつけるべきか迷い、結果として重要な業務で抜け漏れが発生することがあります。

アイゼンハワーマトリクスなどの優先順位付けフレームワークを活用することで、この問題を解決できます。

アイゼンハワーマトリクスは、第34代アメリカ大統領のアイゼンハワーが実際に使っていた時間管理術として有名ですね!

- 重要かつ緊急:最優先で着手

- 重要だが緊急でない:計画的に取り組む

- 緊急だが重要でない:委任や効率化を検討

- 重要でも緊急でもない:削減を検討

タスクを「緊急度」と「重要度」の2軸で分類し、重要かつ緊急な業務から着手します。

重要だが緊急でない業務は計画的に取り組み、緊急だが重要でない業務は可能な限り他者に委任するか効率化を図ります。

重要でも緊急でもない業務は、思い切って削減することも検討します。

📝 日々の実践方法

日々の実践では、前日の終業時に翌日のタスクリストを作成し、優先順位を明確にしてから業務を終了します。

朝一番にこのリストを確認し、最も重要なタスクから着手することで、集中力が高い時間帯に重要な業務を処理できます。

また、想定以上に時間がかかるタスクに備えて、スケジュールにはバッファ時間を設けることも重要です。

定期的な見直しで継続的に改善する

一時的な改善で終わらせず、継続的にミスを減らしていくためには、定期的な振り返りとシステムの改善が不可欠です。

PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を活用し、計画的に改善を進めることが効果的でしょう。

- 週単位:発生したミスの記録・パターン分析

- 月単位:チェックリストや手順の有効性評価

- 根本原因の特定とシステム見直し

週単位でのレビューでは、発生したミスの内容と原因を記録し、パターンを分析します。

同じようなミスが繰り返し発生している場合は、根本的な原因を特定し、システムや手順の見直しを行います。

月単位では、チェックリストや確認手順の有効性を評価し、必要に応じてアップデートします。

編集部より:改善活動では「個人の注意力」に頼るのではなく、「仕組みで防ぐ」という視点が重要ですね。

🔍 振り返りの重要な視点

振り返りの際は、「なぜミスが発生したのか」だけでなく「なぜ防げなかったのか」という視点も重要です。

個人の注意力に頼った対策ではなく、仕組みや手順で防げる方法を模索することで、持続可能な改善が実現できます。

チーム全体で取り組む組織的な対策

組織レベルでの対策は、個人の負担を軽減するだけでなく、より効果的な結果をもたらします。

職場でのミス防止は、労働安全衛生法(e-Gov法令検索)でも安全管理体制の整備が求められているように、組織全体で取り組むべき重要な課題なんですね。

📝 組織文化の醸成

組織的な対策の第一歩は、ミス防止を重視する文化の醸成です。

ミスが発生した際に個人を責めるのではなく、システムや手順の改善点を見つける機会として捉える風土を作ります。

定期的にチーム会議でミス防止について議論し、メンバー同士で対策を共有することで、組織全体のレベルアップが図れます。

- 標準化された手順書の作成

- チーム内でのダブルチェック体制の構築

- ミス情報の共有システムの導入

また、新人研修や定期研修にミス防止の内容を組み込み、全員が同じレベルの知識と意識を持てるよう教育体制を整備します。

厚生労働省の職場のあんぜんサイトでも、組織的な安全管理体制の重要性について詳しい情報が提供されています。参考にしてみてくださいね。

段階的に抜け漏れ対策を進める3ヶ月プラン

抜け漏れの多さに悩んでいる方にとって、「どこから始めて、どのように改善していけばよいか」という具体的なロードマップは非常に重要です。

厚生労働省が推進する行動変容ステージモデルでは、人の行動変化は段階的に進むとされており、抜け漏れ対策も同様に段階を踏んだアプローチが効果的です。

いきなり完璧を目指すのではなく、段階的に取り組むことが成功の鍵です。

多くの人が抜け漏れ対策で挫折する理由は、一度にすべてを変えようとしてしまうことです。

脳科学的には、新しい習慣の定着には21日から66日程度必要とされており、段階的なアプローチによって無理なく改善を進めることで、確実に成果を得られます。

📝 3ヶ月プランの全体像

本プランでは、現状把握から基本対策、習慣化、そして継続改善まで、3ヶ月間で体系的に抜け漏れを減らしていく方法をご紹介します。

各段階で達成すべき具体的な目標と、実践しやすい手順を明確に示すことで、あなたの業務品質を着実に向上させていきます。

第1段階(1-2週間):現状をチェックして基本対策を始める

最初の1-2週間は、自分の抜け漏れパターンを把握し、基本的な対策を導入する期間です。

この段階では完璧を目指さず、「まずは始める」ことに重点を置きます。

いきなり完璧なシステムを作ろうとして挫折するより、小さく始めて継続することが成功の秘訣ですね!

📊 現状把握の重要性

現状把握の第一歩として、1週間の「抜け漏れ記録」を作成してください。

発生した抜け漏れの内容、発生時間、状況を簡単にメモすることで、自分特有のパターンが見えてきます。

多くの場合、抜け漏れは特定の時間帯(午後の疲れた時間など)や特定の作業タイプ(確認作業、連絡業務など)で頻発します。

- Todoや依頼事項が発生した瞬間にスマートフォンのメモアプリや手帳に記録

- 「後で整理しよう」と思った瞬間に抜け漏れは始まる

- 即座記録が抜け漏れ防止の最重要ポイント

基本対策として最も効果的なのは、「即座記録の習慣」です。

Todoや依頼事項が発生した瞬間に、スマートフォンのメモアプリや手帳に記録する癖をつけます。

スマホのメモアプリなら、会議中でも目立たずにサッと記録できるので便利ですよ!

| 時間帯 | 実施内容 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 朝の始業時 | 「今日のTo-Doリスト」を作成 | 5分 |

| 会議中・会議後 | 必ずメモを取り、終了後即座にアクションアイテムを整理 | 随時 |

| 1日の終わり | 「明日への引き継ぎメモ」を作成 | 3分 |

| 毎日 | シンプルなチェックリストを使用 | 随時 |

この段階では、ツールの完璧さより「記録する習慣」の定着を優先してください。

最初は完璧でなくても大丈夫。まずは記録することから始めて、徐々に自分に合ったやり方を見つけていきましょう!

第2段階(1-2ヶ月):習慣化してシステムを定着させる

第2段階では、基本対策を自然に実践できるよう習慣化し、より効果的なシステムを構築します。

厚生労働省の行動変容理論によると、この時期は「実行期」にあたり、継続のための環境整備が重要です。

習慣化のカギは「トリガー(きっかけ)」の設定です。

例えば、「パソコンを開いたらTo-Doリストを確認する」「メール送信前に宛先と添付ファイルを2回確認する」といった、既存の行動と組み合わせることで自然に実行できるようになります。

既存の習慣に新しい行動を組み込むことで、無理なく続けることができますね!

システムの定着化として、「二重チェック体制」を構築します。

重要な作業については、時間をおいてから再度確認する仕組みを作ります。

具体的には、作成直後のチェックと、送信・提出前のチェックを分けて実行することで、見落としを大幅に減らせます。

- 作成直後の即時チェック

- 時間をおいてからの最終チェック

- 重要度に応じたチェック項目の調整

効果的なチェックリストの作成も重要です。

単純な確認項目の羅列ではなく、「なぜその項目が必要か」を理解した上で、自分の業務に特化したリストを作成します。

リストは週1回見直し、実際の抜け漏れ事例を元に改善を重ねていきます。

📋 第2段階の重要な取り組み

- 週次レビューで抜け漏れパターンを分析し、対策を調整

- 重要度に応じてタスクを分類し、優先順位を明確化

- デジタルツール(カレンダーアプリ、タスク管理アプリ)の基本機能を活用

- 同僚や上司との定期的な進捗共有で外部チェック機能を活用

完璧主義よりも継続性を重視することで、長期的な改善効果が期待できます!

第3段階(3ヶ月以降):継続改善でレベルアップしていく

第3段階では、基本的な対策が習慣として定着した状態を前提に、さらなる品質向上を目指します。

この段階は厚生労働省のe-ヘルスネットで紹介されている行動変容モデルでいう「維持期」にあたり、継続的な改善と発展が重要になります。

習慣化できたら終わりではなく、さらにレベルアップを目指していきましょう!

継続改善の核となるのは「PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクル」の実践です。

月1回の振り返りで、抜け漏れの発生頻度、対策の効果、新たな課題を分析し、システムをアップデートしていきます。

この定期的な見直しにより、変化する業務環境に対応できる柔軟性を維持します。

- 月1回のPDCAサイクル実践

- 抜け漏れデータの定量分析

- 業務環境変化への対応

- システムの継続的アップデート

高レベルの品質管理として、「予防的思考」を身につけます。

これは問題が発生してから対処するのではなく、問題の発生自体を予測し、事前に対策を講じる考え方です。

過去の事例分析から共通パターンを見つけ出し、同様の状況で自動的に注意が向くよう訓練します。

🔍 予防的思考の実践方法

過去の抜け漏れ事例を分析し、共通する状況やタイミングを特定。同じパターンが発生しそうな場面で事前にアラートを設定し、問題を未然に防ぐシステムを構築します。

デジタルツールの高度活用も重要な要素です。

AI機能を持つタスク管理ツールや、自動リマインダー機能を活用することで、人的な記憶に依存しないシステムを構築できます。

ツールはあくまで補助。基本的な確認スキルがあってこそ効果を発揮します。

- 月次・四半期での抜け漏れ分析レポート作成

- 業務プロセス全体の見直しと最適化

- チーム全体での品質管理システム構築への貢献

- 新しいツールや手法の継続的な学習と試行

- メンター役として他者への指導・共有

この段階では、個人の改善から組織全体の品質向上への貢献も視野に入れ、持続可能な改善システムを構築していきます。

抜け漏れ対策は完成形のない継続的なプロセスであり、常に進化させていく姿勢が重要です。

2026年版!抜け漏れ対策に使えるツール完全ガイド

業務やプライベートにおいて「抜け漏れが多い」と悩む人が急増している現代。

手作業に頼ったタスク管理では限界があり、重要な業務やスケジュールを見落としてしまうリスクが高まっています。

特に現代の働き方では、リモートワークやマルチタスクが当たり前になり、従来の管理方法だけでは対応しきれないケースが増えていますね。

2026年においては、デジタル庁が推進するDXの浸透により、デジタルツールを活用した抜け漏れ対策が主流となっており、無料のシンプルなものから高機能な有料システム、さらにはAIを活用した次世代の防止システムまで、多種多様な選択肢が存在します。

本記事では、コスト別・機能別に厳選したツールを紹介し、あなたの環境に最適な抜け漏れ対策システムの構築をサポートします。

📊 2026年の抜け漏れ対策トレンド

経済産業省のDX推進施策により、企業のデジタル化が加速し、業務効率化ツールの導入が急速に進んでいます。

無料で始められる基本ツール5選

抜け漏れ対策を始めるなら、まずは無料ツールでの基盤構築が効果的です。

コストをかけずに今すぐ導入できる基本的なツール群を活用することで、手作業による管理から脱却し、確実な業務進行を実現できます。

無料版でも十分な機能が揃っているので、まずは気軽に試してみることをおすすめします!

- 即座に利用開始できること

- スマートフォンとPC間の同期対応

- 直感的な操作性

- チーム利用への対応

1. Google Keep

Googleアカウントがあれば即座に利用開始できるメモ・リマインダーアプリです。

音声入力機能により、思いついたタスクを瞬時に記録でき、位置情報や時間指定でのリマインダー設定が可能です。

スマートフォンとパソコン間での同期により、どこでもタスクの確認・更新ができる点が大きな魅力です。

✨ Google Keepの特徴

- 音声入力による瞬時記録

- 位置情報・時間指定リマインダー

- 全デバイス間での自動同期

2. Todoist(無料版)

直感的な操作でタスクを管理できる世界的に人気の高いツールです。

自然言語処理機能により「明日の午後3時にプレゼン資料完成」と入力するだけで自動的に適切な日時設定が行われます。

プロジェクトごとの分類やラベル機能により、仕事とプライベートの切り分けも容易です。

自然言語処理機能は本当に便利!「来週の月曜日にミーティング」と入力するだけで自動で日時が設定されます。

3. Trello(無料版)

カンバン方式による視覚的なタスク管理を提供するツールで、「未着手」「進行中」「完了」の流れでタスクを移動させることで進捗状況が一目で把握できます。

チームでの利用にも対応しており、メンバー間でのタスク共有や進捗確認が簡単に行えます。

📊 Trelloのカンバン方式

タスクをカード形式で管理し、ボード上で視覚的に進捗を把握できる仕組みです。

Microsoftアカウントで利用できる純正タスク管理ツールです。

Outlookとの連携により、メールを直接タスクに変換できる機能が特に優秀で、「今日の予定」機能では毎朝その日に完了すべきタスクを整理・確認できます。

5. Any.do(無料版)

シンプルで美しいデザインが特徴的なタスク管理アプリです。

音声入力、位置ベースリマインダー、カレンダー統合機能を備えており、日常的なタスク管理に必要十分な機能を無料で提供しています。

| ツール名 | 主な特徴 | 適用場面 |

|---|---|---|

| Google Keep | 音声入力・位置情報リマインダー | 思いついた時の瞬時記録 |

| Todoist | 自然言語処理・プロジェクト管理 | 体系的なタスク管理 |

| Trello | カンバン方式・チーム共有 | 視覚的進捗管理 |

| Microsoft To Do | Outlook連携・今日の予定 | メール連携重視 |

| Any.do | シンプルデザイン・カレンダー統合 | 日常タスク管理 |

本格運用におすすめの有料ツール比較

投資対効果を最大化するため、主要な有料ツールの特徴と適用シーンを詳しく比較検討することが重要です。

- チーム規模に応じた機能性

- 自動化機能の充実度

- レポート・分析機能

- 導入・運用コスト

📊 Asana(月額10.99ドル〜)

プロジェクト管理の老舗として信頼性が高く、タスクの依存関係設定、ガントチャート、カスタムフィールドなど高度な機能を提供しています。

100人以上のチームでも快適に動作し、レポート機能により抜け漏れの傾向分析も可能です。

年間契約により月額料金を約20%削減できる点も魅力的です。

Asanaは大規模チームでの実績が豊富で、エンタープライズ向けの機能も充実しています。

🎨 Monday.com(月額8ドル〜)

直感的なユーザーインターフェースと豊富なカスタマイズ機能が特徴で、業界を問わず幅広い組織で導入されています。

自動化機能により、特定の条件下でタスクの作成や通知を自動実行でき、人為的ミスを大幅に削減できます。

14日間の無料トライアル期間があり、導入前の検証が可能です。

📝 Notion(月額8ドル〜)

ドキュメント作成、データベース、タスク管理を統合したオールインワンツールです。

テンプレート機能により標準化されたチェックリストやワークフローを作成でき、組織全体での抜け漏れ防止システムを構築できます。

学習コストは高めですが、導入後の生産性向上効果は絶大です。

Notionは多機能な分、使いこなすまでに時間がかかりますが、一度慣れると手放せないツールになります。

⚙️ Jira(月額7.50ドル〜)

ソフトウェア開発向けに特化したツールですが、その堅牢な管理機能は他業界でも活用価値があります。

Issue(課題)の詳細な追跡機能により、複雑なプロジェクトでも確実な進捗管理が可能で、豊富なレポート機能により抜け漏れの原因分析も行えます。

| ツール名 | 月額料金 | 主な特徴 | 適用シーン |

|---|---|---|---|

| Asana | 10.99ドル〜 | 高度なプロジェクト管理機能 | 大規模チーム・エンタープライズ |

| Monday.com | 8ドル〜 | 直感的UI・自動化機能 | 幅広い業界・中規模チーム |

| Notion | 8ドル〜 | オールインワン・テンプレート | 統合管理・小〜中規模チーム |

| Jira | 7.50ドル〜 | 課題追跡・詳細レポート | 開発チーム・複雑プロジェクト |

AI活用による次世代の抜け漏れ防止システム

2026年における抜け漏れ対策の最前線では、AI技術を活用した予測的・自動的な管理システムが実用化されています。

従来の受動的なリマインダーから、能動的に問題を発見し解決提案を行う次世代システムへの転換が進んでいます。

AIが過去のデータを学習して、人間では気づけない抜け漏れパターンを発見してくれるのは画期的ですね!

📝 ChatGPT・Claude等の生成AI活用

大規模言語モデルを活用することで、複雑なプロジェクトから抜け漏れリスクを自動検出し、対策提案を行うシステムが構築可能になりました。

例えば、プロジェクト計画書をAIに読み込ませることで、過去のプロジェクトデータと照合し「この段階で品質チェックが抜けがちです」といった具体的なアラートを生成できます。

📝 Microsoft Copilot for Microsoft 365

Microsoft Copilot for Microsoft 365は、Office製品群に統合されたAI機能により、メール、カレンダー、タスクを横断的に分析し、潜在的な抜け漏れリスクを事前に警告します。

「来週の会議に必要な資料準備がまだ完了していません」といった文脈理解に基づくアラート機能が特に優秀です。

📝 Google Workspace AI機能

Google Workspace AIでは、Gmail、カレンダー、ドライブなどのデータを統合分析し、業務パターンから抜け漏れを予測する機能が2025年に本格展開されています。

過去のメール履歴から「通常この時期に行う業務が今年は未着手です」といった気づきを自動提供します。

普段使っているメールやカレンダーのデータから、自動的に業務の抜け漏れを発見してくれるなんて、まさに未来のオフィスワークですね!

- 単独活用よりも既存ツールとの組み合わせが重要

- 人間の直感と経験にAIの分析能力を組み合わせる

- 完全な抜け漏れ防止システムの構築が現実的に

これらのAIシステムは単独での活用よりも、既存のタスク管理ツールとの組み合わせにより真価を発揮します。

人間の直感と経験にAIの分析能力を組み合わせることで、これまで実現不可能だった完全な抜け漏れ防止システムの構築が現実のものとなっています。

抜け漏れ対策を続けるための実践ノウハウ

抜け漏れやミスの多さに悩みながらも、対策を始めたものの思うように継続できない、期待した効果が出ないという経験は多くの人が持っています。

確かに、最初はやる気満々で始めるんですが、いつの間にか元の状態に戻ってしまうことが多いですよね。

実際に、業務改善の取り組みの約7割が3ヶ月以内に形骸化してしまうというデータもあります。

本当に必要なのは、一時的な対策ではなく継続可能で効果的な仕組みづくりです。

抜け漏れ対策は知識として理解することと、実際に習慣として定着させることの間に大きなギャップがあります。

- 挫折しやすいポイントを事前に把握する

- 効果測定の仕組みを作る

- 長期的なモチベーション維持の方法を身につける

このギャップを埋めるためには、挫折しやすいポイントを事前に把握し、効果測定の仕組みを作り、長期的なモチベーション維持の方法を身につける必要があります。

よくある挫折パターンと回避策

抜け漏れ対策で最も多い挫折パターンは「完璧主義の罠」です。

最初から100点満点のチェックリストや複雑なシステムを作ろうとして、結果的に運用が困難になり放棄してしまうケースが非常に多く見られます。

完璧を求めすぎて、かえって続かなくなってしまうパターンですね。まずは小さく始めることが成功の秘訣です。

📝 効果的な回避策

効果的な回避策として、まずは「最小限のルール」から始めることが重要です。

例えば、重要度の高い業務だけを対象に3項目程度のシンプルなチェックリストを作成し、2週間継続できたら項目を1つ追加するという段階的なアプローチが有効です。

- 繁忙期や担当業務の変更により、一度確立したルールが機能しなくなる

- 月1回の「ルール見直し会議」を自分自身と約束する

- 現状に合わない部分を柔軟に調整する仕組みを作る

次に多いのが「環境変化への対応不足」という挫折パターンです。

繁忙期や担当業務の変更により、一度確立したルールが機能しなくなってしまうことがあります。

この対策として、月1回の「ルール見直し会議」を自分自身と約束し、現状に合わない部分を柔軟に調整する仕組みを作ることが効果的です。

環境は常に変化するものですから、ルールも柔軟に見直していくことが大切ですね。

「周囲の理解不足」も大きな挫折要因です。

個人の取り組みであっても、チームや上司の協力がないと継続が困難になります。

| 対策のポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| 目的の明確化 | 改善の目的と期待される効果を具体的な数値で説明 |

| 相互利益の提示 | 協力を求める際は相手にとってのメリットも併せて伝える |

対策として、改善の目的と期待される効果を具体的な数値で説明し、協力を求める際は相手にとってのメリットも併せて伝えることが重要です。

効果が出ない時に見直すポイント

対策を実践しているにも関わらず効果が感じられない場合、最初に確認すべきは「原因分析の精度」です。

表面的な症状ではなく、根本原因を特定できていないケースが多く見られます。

対策を打っても効果が出ないのは、本当の原因を見つけられていない可能性が高いですね。

効果的な原因分析には「なぜなぜ分析」が有効です。

抜け漏れが発生した時に「なぜ?」を最低5回繰り返し、真の原因を探ります。

メールの返信漏れ

- なぜ?確認を忘れた

- なぜ?他の作業に集中していた

- なぜ?優先順位が不明確だった

- なぜ?基準がなかった

- なぜ?ルール化していなかった

このように対策すべき本質的な問題が明らかになります。

次に見直すべきは「測定方法の妥当性」です。

効果測定の指標が不適切だと、実際は改善されているのに効果を感じられない場合があります。

📊 効果的な測定指標

- 単純なミスの回数

- 重要度別の分類

- 影響範囲

- 回復にかかった時間

多角的な指標で評価することが重要です。

数だけでなく、質的な変化も測定することで、改善の実態がより見えてきますね。

「タイミングの問題」も見落としがちなポイントです。

チェックのタイミングが業務フローに合っていない、または余裕のない時間帯に設定されている場合は効果が出にくくなります。

モチベーションを保つコツ

長期的な改善活動を継続するためには、成果の「見える化」が最も重要です。

週単位でミスの発生状況をグラフ化し、改善傾向を視覚的に確認できるようにすることで、小さな進歩でも実感しやすくなります。

グラフや数値で成果を可視化すると、モチベーションが格段に上がりますね!職場環境の改善についても厚生労働省が様々な支援制度を用意しています。

🎯 達成感の演出テクニック

「達成感の演出」も効果的なモチベーション維持策です。

大きな目標を複数の小さなマイルストーンに分割し、それぞれの達成時に自分なりの報酬を設定します。

例えば、1週間ミスゼロを達成したら好きなカフェでコーヒーを飲む、1ヶ月継続できたら欲しかった本を買うなど、具体的で実現可能な報酬システムを作ります。

- 1週間ミスゼロ → 好きなカフェでコーヒータイム

- 1ヶ月継続 → 欲しかった本を購入

- 3ヶ月継続 → 美味しいレストランで食事

「仲間の存在」も継続の大きな力になります。

同じような課題を持つ同僚と定期的に進捗を共有し合う、上司に月次報告を行うなど、他者との約束を作ることで責任感が生まれ継続しやすくなります。

1人で頑張るより、チームで取り組む方が断然続けやすいです。職場の安全衛生改善も労働安全衛生法(e-Gov法令検索)で事業者の責務として定められていますからね。

一時的な後戻りがあっても、長期的なトレンドで改善していれば成功と捉える柔軟性を持つことが、持続可能な改善活動につながります。

| 改善のポイント | 具体的なアクション |

|---|---|

| 成果の見える化 | 週単位でミス発生状況をグラフ化 |

| 達成感の演出 | 小さなマイルストーンと報酬設定 |

| 仲間の存在 | 同僚との進捗共有、上司への報告 |

| 完璧主義の脱却 | 長期トレンドでの改善評価 |

抜け漏れ対策の継続には、自分の特性や環境を理解し、それに合わせたカスタマイズされたアプローチを取ることが不可欠です。

画一的な方法論ではなく、試行錯誤を通じて自分だけの最適解を見つけることが、確実な改善への近道となります。

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。