プレイングマネージャーがきつい理由5つと負担軽減からキャリア選択まで完全ガイド

プレイングマネージャーとして、実務と管理業務の両方に追われて毎日残業続きになっていませんか?

部下の指導をしながら自分の目標数字も達成しなければならず、上司からのプレッシャーと部下からの期待の板挟みでストレスが溜まる一方ではありませんか?

評価基準が曖昧で、何を優先すべきか分からず混乱していませんか?

多くの企業でプレイングマネージャーが「名ばかり管理職」として機能せず、組織の成長阻害要因となっているのが現実です。

実際、労働基準法では時間外労働の上限が原則として月45時間・年360時間と定められており、管理職であっても健康管理は重要な課題となっています。

また、厚生労働省の働き方改革においても、管理職の働き方見直しが重要なテーマとして取り上げられています。

この記事では、プレイングマネージャーがきつい5つの構造的理由を明確化し、時間管理術や権限移譲のコツ、ストレス軽減法など今すぐ実践できる負担軽減策を具体的に解説します。

さらに業務効率化ツールの活用法、管理職研修の選び方、そして専門職への復帰や転職といったキャリア選択肢まで網羅的にカバーします。

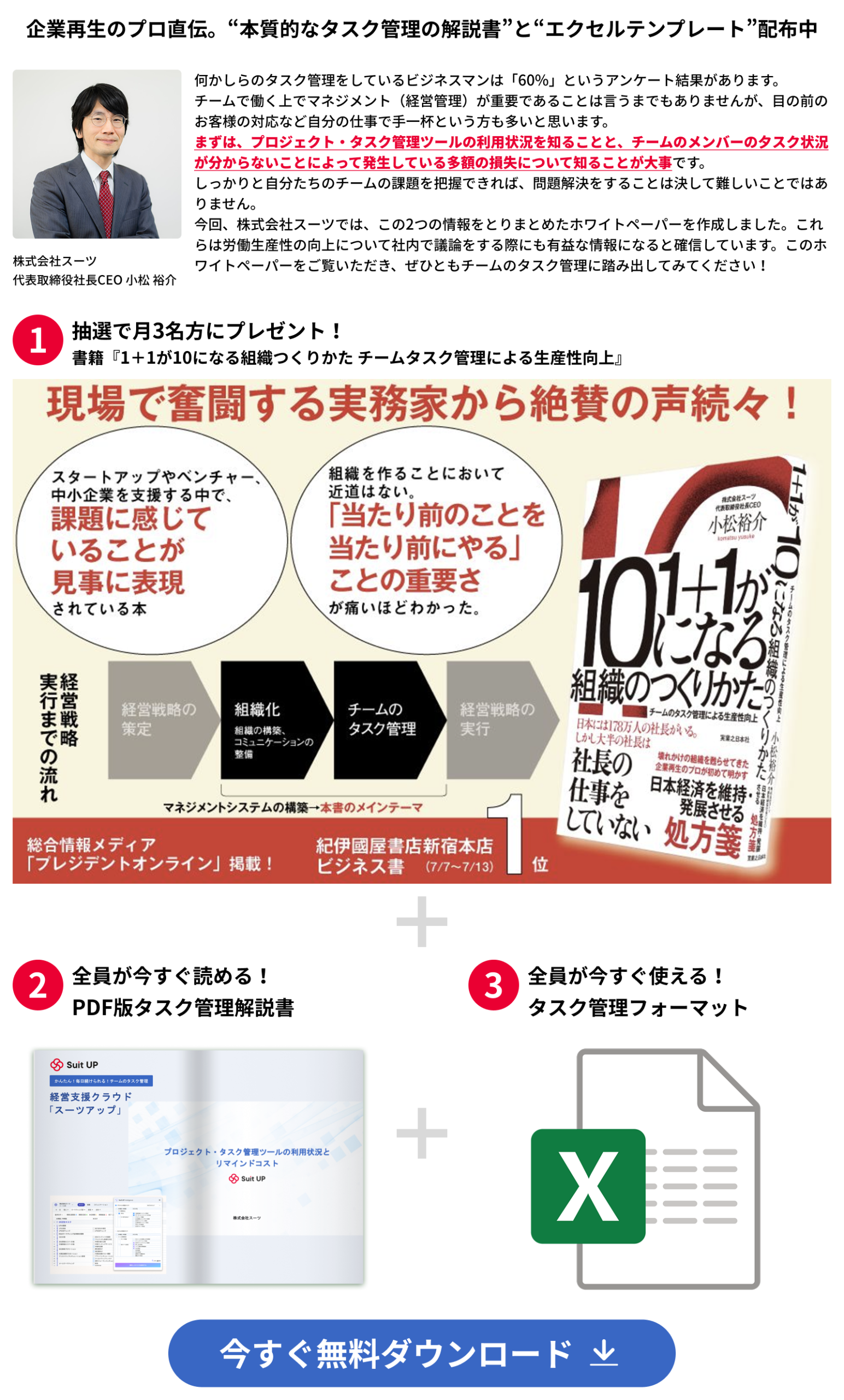

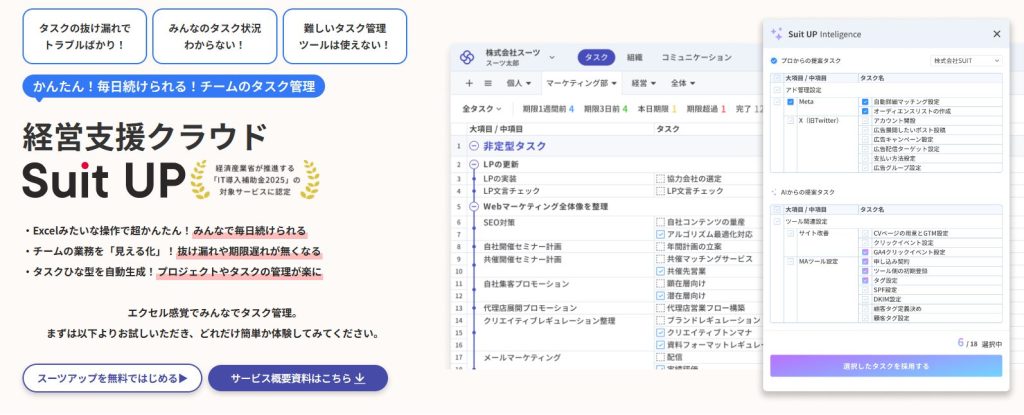

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたAIタスク管理ツールの1つ。

期限通知や定型タスクの自動生成などの機能をエクセル感覚で使うことができます。

専門家とAIが作ったタスクひな型が充実しているので、誰でも簡単にタスク管理が可能です。

また、定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能も備えています。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

プレイングマネージャーがきつい5つの理由

プレイングマネージャーとしての役割は、現代の企業で多くのミドルマネジメント層が担っているにもかかわらず、その負担の大きさは深刻な問題となっています。

管理業務と実務の両方をこなすことで生じる構造的な問題により、多くのプレイングマネージャーが慢性的な疲弊状態に陥っているのが現実です。

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介実際に現場を見ていると、優秀なプレイヤーがマネージャーになった途端に疲弊してしまうケースが本当に多いですね。

厚生労働省の調査においても、管理職のスキル不足が生産性や職場環境に悪影響を与えていることが指摘されており、プレイングマネージャーが直面する課題は個人の問題を超えて、組織全体の課題として認識されています。

なぜこれほどまでにプレイングマネージャーの役割がきついのか、その根本的な原因を体系的に理解することが、現状を改善する第一歩となります。

- 管理業務と実務の二重負担

- 時間配分の難しさ

- スキルギャップによる疲弊

- 組織からの過度な期待

- キャリア形成の不透明さ

二重責任による慢性的な時間不足

プレイングマネージャーが直面する最も深刻な問題は、管理業務と実務の両方を担うことで生じる構造的な時間不足です。

一般的な管理職であれば部下の管理とチーム運営に専念できますが、プレイングマネージャーは自身も現場のプレイヤーとして成果を求められるため、1日24時間では到底足りない状況が生まれます。

実際に多くのプレイングマネージャーが「時間がいくらあっても足りない」と感じているのは、この二重の責任構造が原因なんですね。

- 実務業務:顧客対応、資料作成、営業活動

- 管理業務:部下の進捗管理、目標設定、評価面談

- その他業務:報告書作成、会議参加

実務においては、顧客対応、資料作成、営業活動など、従来の担当業務を継続して行う必要があります。

一方で管理業務では、部下の進捗管理、目標設定、評価面談、報告書作成、会議参加など、マネジメント特有の業務が加わります。

この二重の責任により、朝早くから夜遅くまで働いても業務が終わらない状況が慢性化し、ワークライフバランスの崩壊につながっています。

⚠️ 優先順位のジレンマ

特に問題となるのは、緊急度の高い実務とマネジメント業務が同時に発生した際の優先順位の判断です。

目の前のクライアント対応を優先すれば部下への指導時間が削られ、マネジメント業務を重視すれば自身の営業成績に影響が出るというジレンマが、時間不足をさらに深刻化させています。

このような状況では、どちらを優先しても何かが犠牲になってしまうため、プレイングマネージャーは常に板挟み状態になってしまうんです。

部下育成と実務のバランスが取れない

部下の育成は管理職の重要な責務でありながら、プレイングマネージャーにとって最も調整が困難な領域の1つです。

部下への指導や教育には十分な時間と集中力が必要ですが、自身も実務に追われているため、育成業務が後回しになりがちな構造的な問題があります。

特にプレイングマネージャーは、役割の性質上実務と管理業務の両立が求められやすく、労働時間の調整が難しいケースも多く見られます。

- 実務に追われ、育成業務の優先度が下がる

- 部下の質問や相談を「後で」と先延ばししてしまう

- 十分な時間と集中力が確保できない

部下が質問や相談を求めてきた際、自分の業務が忙しい状況では「後で」と先延ばしにしてしまうことが頻繁に発生します。

しかし、部下にとってはタイムリーな指導が成長に直結するため、このタイミングのズレが部下の成長機会を奪い、チーム全体のパフォーマンス低下につながります。

📝 継続的コミュニケーションの重要性

部下育成には継続的なコミュニケーションと信頼関係の構築が不可欠ですが、実務に忙殺されることで十分な面談時間を確保できず、表面的な指導に留まってしまうケースが多発しています。

| 問題 | 影響 |

|---|---|

| 面談時間の不足 | 表面的な指導に留まる |

| タイミングのズレ | 部下の成長機会を逸失 |

| 継続性の欠如 | 信頼関係の構築困難 |

これにより、部下のモチベーション低下や離職率の増加といった問題も生じ、プレイングマネージャーの負担はさらに重くなります。

厚生労働省の調査でも、管理職の負担増加と部下育成の課題は密接に関連していることが示されており、組織全体での取り組みが重要です。

上司と部下の板挟みでストレスが溜まる

プレイングマネージャーは組織の中間層として、上司からの要求と部下の現実の間で常に調整を求められる立場にあります。

この板挟み状況が、精神的なストレスの最大の要因となっています。

上司は業績向上や効率化を求める一方で、部下は現場の実情や限界を訴えるため、その狭間で解決策を見つけることは容易ではありません。

この状況は、厚生労働省が推進するストレスチェック制度でも注視されている職場ストレスの典型例ですね。

📝 板挟み状況の具体例

具体的には、上司から無理な売上目標や短期間での業務完了を求められた際、部下の能力や業務量を考慮すると実現困難であることが明らかでも、上司の意向を無視することはできません。

しかし、そのまま部下に伝えれば反発や不満を招き、チームの士気低下につながります。

この状況で、プレイングマネージャーは両者の期待に応えるため、自分自身が犠牲になって業務を引き受けることが多くなります。

- 部下の不満や要望を上司に伝える際の整合性確保

- 組織の方針と部下の立場の両立

- 高度な交渉スキルと政治的センスが必要

さらに、部下からの不満や要望を上司に伝える際も、組織の方針との整合性を保ちながら部下の立場を代弁する必要があり、高度な交渉スキルと政治的センスが求められます。

この調整業務は成果として見えにくく評価されづらいにもかかわらず、失敗すれば両方から批判を受けるリスクを伴うため、継続的な心理的負担となっています。

この状況は多くのプレイングマネージャーが直面する共通の課題です。適切なストレス管理と組織的なサポートが重要になってきますね。

評価基準が曖昧でプレッシャーを感じる

プレイングマネージャーの評価制度は多くの企業で整備が不十分であり、個人の実務成果とマネジメント成果のどちらを重視するかが明確でないことが、大きな不安とプレッシャーの源となっています。

従来の個人成果中心の評価基準がそのまま適用される場合、マネジメント業務に時間を割くほど個人成績が下がり、評価に悪影響が出る構造的な矛盾が生じます。

これは本当に悩ましい問題ですね。個人の成果を上げるかチームの成果を上げるか、どちらに注力すべきか迷ってしまいます。

実務成果については数値で測定しやすいため評価が明確ですが、部下育成、チームビルディング、組織風土改善などのマネジメント成果は定量化が困難で、評価への反映方法が不透明です。

そのため、多くのプレイングマネージャーは短期的な数値成果を重視せざるを得ず、長期的な組織力向上につながるマネジメント活動が軽視される傾向があります。

- 個人成果とマネジメント成果の評価バランスが不明確

- マネジメント成果の定量化が困難

- 短期的数値成果に偏重した評価基準

- 昇進時の役割期待の説明不足

さらに、昇進時に管理職としての役割期待が十分に説明されないケースも多く、何を基準に評価されるのかが不明確なまま業務を開始することになります。

この曖昧さが、常に評価を気にしながら業務を行う心理的負担を生み出し、本来集中すべき業務に悪影響を与えています。

明確な評価基準とフィードバック制度の整備は、プレイングマネージャーの負担軽減において急務の課題となっています。

評価基準が明確になれば、何に注力すべきかが分かって、無駄な心配をせずに済みますね。

求められるスキルが多すぎて追いつかない

プレイングマネージャーには、専門的な実務スキルとマネジメントスキルの両方において高いレベルが求められるため、スキル習得の負担が過大になっています。

技術の進歩や市場環境の変化により、実務分野では常に最新知識のアップデートが必要である一方、マネジメント分野でも人材育成、コミュニケーション、戦略立案、データ分析など多岐にわたるスキルの習得が期待されます。

確かに、プレイヤーとマネージャーの両立は想像以上に大変ですよね。どちらも中途半端になってしまう不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

📈 実務スキルの維持・向上の課題

実務スキルについては、自身がプレイヤーとして成果を上げ続けるため、業界動向の把握、新しい技術やツールの習得、顧客ニーズの変化への対応など、継続的な学習が不可欠です。

しかし、マネジメント業務に時間を取られることで、実務スキルの向上に充てる時間が不足し、専門性の維持が困難になるケースが増えています。

- 部下のタイプや世代に応じた指導方法

- チームの生産性向上手法

- 労務管理の知識

- ハラスメント防止対策

マネジメントスキルについては、部下のタイプや世代に応じた指導方法、チームの生産性向上手法、厚生労働省が定める労働基準法(e-Gov法令検索)に関する労務管理の知識、厚生労働省が推進するハラスメント防止対策など、従来の実務では不要だった幅広い知識が求められます。

日々の業務に追われる中でスキルアップの時間を確保することは極めて困難です。

このスキルギャップが自信の低下や業務品質の悪化につながり、プレイングマネージャーの負担をさらに増加させる要因となっています。

スキル習得が追いつかないプレッシャーは、メンタルヘルスにも大きく影響しそうですね。一人で抱え込まず、組織全体でサポート体制を整えることが重要だと思います。

プレイングマネージャーの負担を減らす実践的なやり方

プレイングマネージャーとして日々業務に追われ、”きつい”と感じているあなたは決して1人ではありません。

現代の企業では、管理業務と実務を両立するプレイングマネージャーの負担が深刻な問題となっており、多くの管理職が板挟み状態によるストレスや時間不足に悩んでいます。

管理職として部下をサポートしながら、自分の業績も上げなければいけないのは本当に大変ですよね。でも、正しいアプローチで負担を減らすことは可能なんです!

厚生労働省の調査によると、管理職の約7割が業務負荷の増大を感じており、特にプレイングマネージャーは部下の管理と自身の業績達成という二重の責任を負うため、通常の管理職以上にストレスが集中する傾向があります。

本記事では、今すぐ実践できる具体的な方法を通じて、プレイングマネージャーとしての負担を効果的に減らす実践的なアプローチをお伝えします。

時間管理から権限移譲、メンタルケア、コミュニケーション術まで、明日から使える実用的な手法を段階的に解説していきます。

📝 この記事で学べること

- プレイングマネージャーの負担軽減に効果的な時間管理術

- 権限移譲とコミュニケーションの実践的手法

- メンタルケアとストレス管理の具体的方法

時間管理のコツで業務効率を2倍にする方法

プレイングマネージャーが最も直面する課題は、限られた時間の中で管理業務と実務を両立することです。

効果的な時間管理手法を導入することで、業務効率を飛躍的に向上させることが可能です。

時間管理のポイントは「やることを増やす」のではなく「やらないことを決める」ことにあります!

まず重要なのは「タスクの優先順位付けマトリクス」の活用です。

緊急度と重要度の2軸でタスクを分類し、重要かつ緊急でない業務(第2象限)に集中することで、火消し業務を減らし根本的な改善につながります。

毎朝15分間、その日のタスクをマトリクスに振り分ける習慣を作ることで、1日の生産性が大幅に向上します。

- 第1象限:緊急かつ重要(火消し業務)

- 第2象限:重要だが緊急でない(予防・改善業務)

- 第3象限:緊急だが重要でない(割り込み業務)

- 第4象限:緊急でも重要でもない(無駄な業務)

次に「時間ブロック法」を実践しましょう。

実務作業、管理業務、コミュニケーションの時間をあらかじめブロック単位で区切り、各ブロック内では集中して一つの業務に取り組みます。

例えば午前中の2時間を実務専用時間として確保し、この間は部下からの相談や会議を入れないようにすることで、深い集中状態での作業が可能になります。

⏰ 時間ブロック法の実践例

| 時間帯 | 業務内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 9:00-11:00 | 実務作業専用時間 | 電話・メール・相談は受けない |

| 11:00-12:00 | コミュニケーション時間 | 部下との面談・相談対応 |

| 13:00-14:00 | 管理業務時間 | 報告書作成・会議準備 |

| 14:00-16:00 | 会議・打ち合わせ | まとめて実施 |

時間ブロック法は「マルチタスク」から「シングルタスク」への転換がカギです。一つのことに集中する時間を作ることで、作業効率が格段に上がります。

さらに「デッドライン前倒し法」も効果的です。

すべてのタスクに対して実際の締切より1-2日早い内部締切を設定することで、緊急事態への対応余力を確保できます。

この手法により、常に時間に追われる状況から脱却し、余裕をもった業務遂行が実現できます。

実際の締切から逆算して1-2日早い内部締切を設定する

予期しない緊急業務や修正作業に対応できる余裕時間を作る

余裕時間を使って成果物の品質向上や改善提案に取り組む

- 毎朝のタスク優先順位付け(15分間)

- 時間ブロック法による集中時間確保

- 内部締切設定による余裕創出

- 定型業務の自動化・効率化ツール導入

部下が自立するための権限移譲のやり方

ただし、権限移譲は段階的かつ戦略的に進める必要があります。

いきなり任せすぎると失敗のリスクが高まるため、計画的なアプローチが重要ですね。

権限移譲の第一段階は「業務の可視化と分析」です。

まず自分が担当しているすべての業務を洗い出し、それぞれについて「難易度」「影響度」「緊急度」の3軸で評価します。

この中から、難易度が低く影響度も限定的な業務を「移譲候補リスト」として抽出することから始めましょう。

- 難易度:業務の複雑さやスキル要求レベル

- 影響度:失敗時の組織への影響の大きさ

- 緊急度:対応の時間的制約の強さ

次に「段階的移譲プロセス」を構築します。

いきなりすべてを任せるのではなく、「見せる→一緒にやる→見守る→任せる」の4段階を踏むことで、部下のスキル向上と安心感の醸成を同時に実現できます。

実際の業務を部下に見せながら、手順やポイントを説明する

部下と一緒に業務を進めながら、実践的なスキルを身につけさせる

部下が主体的に取り組む様子を見守り、必要に応じてアドバイスを提供

完全に権限を移譲し、部下が独立して業務を遂行できる状態にする

各段階で明確な成果指標を設定し、部下が次のステップに進む準備ができているかを客観的に判断することが重要です。

成果指標があることで、部下も自分の成長を実感しやすくなり、モチベーション向上にもつながります。

権限移譲を成功させるためには「フォローアップ体制」の整備も不可欠です。

定期的な1on1ミーティングを設け、部下が抱える課題や不安を早期に把握し、適切なサポートを提供します。

また、失敗を許容する文化を作り、「失敗から学ぶ」ことを奨励することで、部下の成長意欲と自立性を促進できます。

📝 フォローアップのポイント

- 週1回の1on1ミーティングで進捗確認

- 困った時にすぐ相談できる環境づくり

- 失敗を責めずに改善策を一緒に考える

厚生労働省の指針でも、権限委譲は現場の裁量拡大と職場の活性化に有効な手法として推奨されており、適切に実施することで組織全体のパフォーマンス向上が期待できます。

- 業務の3軸評価による移譲対象選定

- 4段階プロセスでの段階的権限移譲

- 定期的な1on1でのフォローアップ

- 失敗許容文化の醸成

ストレス軽減のメンタルケア方法

プレイングマネージャーは上司からのプレッシャーと部下からの期待という板挟み状態に置かれ、常に高いストレスレベルにさらされています。

メンタルヘルスの維持は、長期的な業績向上と組織貢献のために不可欠な要素です。

日々のストレス管理は、マネージャーとして持続可能なパフォーマンスを発揮するための重要な投資ですね。

効果的なストレス軽減の基盤となるのは「セルフモニタリング」の実践です。

毎日同じ時間にストレスレベルを10段階で記録し、ストレス要因となる出来事や感情の変化を簡潔にメモする習慣を作りましょう。

この記録により、自分のストレスパターンを客観視でき、予防的な対策を講じることが可能になります。

📝 セルフモニタリングの実践方法

- 毎日同じ時間(朝・昼・夜)にストレスレベルを10段階で記録

- ストレス要因となった具体的な出来事をメモ

- 感情の変化や身体の反応も記録

「境界線設定」も重要なメンタルケア手法です。

仕事とプライベートの明確な境界を設け、帰宅後や休日は業務連絡を遮断する時間を確保します。

スマートフォンの通知を制限し、家族との時間や趣味の時間を意識的に作ることで、心理的な回復時間を確保できます。

デジタルデトックスの時間を作ることで、脳がリセットされ、翌日のパフォーマンスも向上します。

「ストレス発散の多様化」により、感情の蓄積を防ぐことができます。

運動、読書、音楽鑑賞など複数のストレス解消法を用意し、その日の気分や疲労度に応じて使い分けます。

特に軽い運動は脳内のセロトニン分泌を促進し、ストレスホルモンの減少に効果的であることが科学的に証明されています。

- 軽い運動:ウォーキング、ストレッチ、階段昇降

- 創作活動:読書、音楽鑑賞、絵画、手芸

- リラクゼーション:瞑想、深呼吸、アロマテラピー

- 社会的活動:友人との会話、家族との時間

職場においては「相談できる関係性の構築」が重要です。

同僚や上司、場合によっては外部のカウンセラーなど、複数の相談先を確保しておくことで、問題を1人で抱え込む状況を回避できます。

ストレスチェック制度は労働安全衛生法に基づく制度なので、50人以上の事業場では年1回の実施が義務化されています。

| 相談先 | メリット・特徴 |

|---|---|

| 同僚・上司 | 職場の状況を理解している、アクセスしやすい |

| 産業医・産業保健師 | 専門的な医学知識、守秘義務がある |

| EAPカウンセラー | 外部の客観的視点、専門的なカウンセリング技術 |

| 人事部・健康管理室 | 制度的なサポート、職場環境の改善提案 |

- 日々のストレスレベル記録

- 仕事とプライベートの境界設定

- 多様なストレス発散方法の準備

- 複数の相談先確保とサポート制度活用

上司とうまくコミュニケーションを取る方法

効果的なコミュニケーション術を身につけることで、働きやすい環境を自ら創造できます。

良好な上司との関係は、職場全体の生産性向上にもつながる重要な要素ですね。

📝 期待値の明確化

上司との関係改善の出発点は「期待値の明確化」です。

定期的な面談において、上司が自分に何を期待しているのか、どの業務を最優先とするのかを具体的に確認します。

曖昧な指示や過度な期待は、お互いの認識ズレから生じることが多いため、数値目標や具体的な成果物レベルまで落とし込んで合意形成を図ることが重要です。

📝 プロアクティブな報告体制

「プロアクティブな報告体制」の構築により、上司の不安や疑念を事前に払拭できます。

週次レポートや進捗共有では、単なる作業報告ではなく、課題の早期発見と解決策提案をセットで行います。

問題が発生する前に「○○のリスクがありますが、△△の対策で回避可能です」という形で報告することで、上司からの信頼度が大幅に向上します。

事前の報告は、問題解決のスピードアップにもつながりますし、上司の安心感も高まります。

📝 代替案提示法

上司からの無理な要求に対しては「代替案提示法」が効果的です。

単純に「できません」と断るのではなく、「Aは難しいですが、Bなら可能です」「リソースを追加いただければ実現できます」といった建設的な選択肢を提示することで、対立を避けながら現実的な解決策を模索できます。

📝 上司の優先事項理解

「上司の優先事項理解」も重要なポイントです。

上司自身が上層部から受けているプレッシャーや組織目標を理解することで、なぜその要求が生まれるのかを把握し、より効果的な提案や協力ができるようになります。

上司の立場に立って考える姿勢を示すことで、パートナーシップ関係の構築が可能になります。

相手の立場を理解することで、win-winの関係を築きやすくなりますね。

- 期待値と優先順位の明確化

- 課題と解決策セットの報告体制

- 代替案提示による建設的な対話

- 上司の立場理解によるパートナーシップ構築

業務効率化ツールと研修でプレイングマネージャーの負担を軽くする

プレイングマネージャーがきつい理由として、管理業務と実務の二重負担が挙げられます。

近年の民間調査でも、中間管理職の多くがプレイングマネージャーとして働いており、多くの企業で負担軽減の取り組みが不十分という現状があります。

実際に、管理職の方々から「部下の指導をしながら自分の業務もこなすのが本当に大変」という声をよく聞きますね。

この問題を解決するには、個人の努力だけでなく、組織的なサポートが不可欠です。

管理職研修の活用、業務効率化ツールの導入、組織体制の見直しという3つのアプローチを組み合わせることで、プレイングマネージャーの負担を効果的に軽減できます。

- 管理職研修でマネジメントスキルを向上

- 業務効率化ツールで作業時間を短縮

- 組織体制の見直しで役割分担を明確化

プレイングマネージャー向け管理職研修の選び方

プレイングマネージャー向けの管理職研修を選ぶ際は、一般的な管理職研修とは異なる視点が必要です。

プレイングマネージャー特有の課題である「時間不足」「優先順位の混乱」「部下育成の効率化」に対応できるプログラムを選択することが肝心です。

一般的な管理職研修とプレイングマネージャー向け研修では、求められるスキルが大きく異なるんです。実務と管理業務の両立という特殊な環境に対応した研修選びが成功の鍵になります。

- 実務と管理業務の両立に特化したカリキュラム

- 限られた時間での部下指導法

- 効率的な業務分担の手法

- 緊急度と重要度に基づく優先順位付け

効果的な研修プログラムの選定基準として、まず実務と管理業務の両立に特化したカリキュラムがあることを確認しましょう。

具体的には、限られた時間での部下指導法、効率的な業務分担の手法、緊急度と重要度に基づく優先順位付けなどが含まれているかがポイントです。

また、ケーススタディやロールプレイングを通じて実践的なスキルを身につけられる研修を選ぶことで、職場での即戦力化が期待できます。

📝 研修効果を最大化するポイント

研修の効果を最大化するためには、事前の課題設定と事後のフォローアップが整備されている研修会社を選ぶことも重要です。

単発の研修ではなく、3ヶ月から6ヶ月程度の期間で段階的にスキルアップできるプログラムであれば、忙しいプレイングマネージャーでも無理なく成長できます。

業務効率化ツールで負荷を軽減する方法

業務効率化ツールの導入は、プレイングマネージャーの負担軽減に即効性のある対策です。

管理業務と実務の両方を効率化できるツールを選ぶことで、時間的余裕を生み出し、本来注力すべき業務に集中できるようになります。

厚生労働省の働き方改革でも推進されているように、業務効率化は現代の労働環境において重要な課題となっています。

プレイングマネージャーの方は、管理業務と実務の両立で本当に大変ですよね。効率化ツールを上手に活用することで、負担を大幅に軽減できるんです!

プロジェクト管理ツールは、プレイングマネージャーにとって特に有効です。

チームの進捗状況を一元管理できるため、個別の確認作業が大幅に削減されます。

- チーム進捗のリアルタイム把握

- 個別確認作業の削減

- 定期報告の自動化

- 適切なタイミングでのサポート提供

具体的には、AsanaやTrello、Notionなどのツールを活用することで、部下の作業状況をリアルタイムで把握し、適切なタイミングでサポートを提供できます。

また、定期報告の自動化機能を活用すれば、報告書作成の時間も短縮できます。

コミュニケーション効率化も重要な要素です。

SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットツールを導入することで、メール中心のコミュニケーションから脱却し、よりスピーディな情報共有が可能になります。

メールでのやりとりって本当に時間がかかりますよね。チャットツールなら即座にレスポンスができて、コミュニケーションが格段にスムーズになります!

特に、チャンネル機能を活用してプロジェクト別や部署別に情報を整理することで、必要な情報へのアクセス時間を大幅に短縮できます。

📱 コミュニケーション効率化のポイント

チャンネル機能でプロジェクト別・部署別に情報を整理し、必要な情報に素早くアクセスできる環境を構築することが重要です。

スケジュール管理においては、Googleカレンダーの共有機能を活用することで、会議設定や面談スケジュールの調整業務を自動化できます。

これにより、調整に要する時間とメールのやりとりを削減し、より重要な業務に時間を充てることが可能になります。

組織体制を見直してもらう提案のやり方

組織体制の見直しをする提案は、プレイングマネージャーの負担軽減において最も根本的な解決策となります。

しかし、上層部への提案には戦略的なアプローチが必要であり、感情論ではなく具体的なデータと改善案を示すことが成功の鍵となります。

組織変更の提案は経営に直結する重要な内容なので、しっかりとした準備が必要ですね。

📊 現状分析の重要性

効果的な提案のために、まず現状の業務負荷を定量的に分析することから始めましょう。

自分の1日の業務時間を管理業務と実務に分けて記録し、それぞれの比率を明確にします。

また、チームメンバーの業務分担状況や成果指標も合わせて整理することで、組織全体の生産性に関する客観的な現状把握ができます。

この数値化されたデータは、上層部への説得材料として非常に有効です。

- 短期・中期・長期の複数パターンを用意

- 必要予算と期待効果を具体的に算出

- 投資対効果を明確に示す

提案内容としては、段階的な改善案を複数パターン用意することが重要です。

例えば、短期的には専任サポートスタッフの配置や業務分担の見直し、中期的にはマネージャー専任ポジションの設置や組織階層の再構築などを提案します。

それぞれの改善案には、必要な予算と期待できる効果を具体的に示し、投資対効果を明確にすることで、経営陣の理解を得やすくなります。

決算後の振り返り時期や組織改編の検討時期など、組織変更を受け入れやすいタイミングを狙いましょう。

他社の成功事例や業界のベストプラクティスを引用することで、提案の妥当性を補強できます。

人事部門や他部署のマネージャーと連携して、組織全体の課題として提案することも効果的なアプローチの一つです。

働き方改革の観点からも、厚生労働省が推進する労働環境改善の流れに沿った提案にすると説得力が増しますね。

提案を成功させるためには、タイミングと提案方法も重要です。

プレイングマネージャーのキャリアの考え方と選択肢

プレイングマネージャーとして働く中で「このままで大丈夫なのか」「いつまで続けられるのか」という不安を抱える方は少なくありません。

管理職の実態に関する調査でも、プレイングマネージャー層では「業務負担の増加」が大きな課題として挙げられており、多くの方がキャリアの転換点に立たされています。

実際に現場で感じる負担感は、個人の問題ではなく多くのプレイングマネージャーが共通して抱える課題なんですね。

プレイングマネージャーのキャリア選択においては、自身のスキル・価値観・将来性を総合的に評価し、長期的な視点で判断することが重要です。

現在の負担感が一時的なものなのか、構造的な問題なのかを見極めた上で、専門職への回帰・管理職としての継続・転職・独立など、複数の選択肢を検討する必要があります。

- 専門職への回帰

- 管理職としての継続

- 転職による環境変更

- 独立・起業

現場感覚を持った管理能力・多様な業務への対応力・限られたリソースでの成果創出経験は、転職市場や独立においても高く評価される要素となります。

📝 プレイングマネージャーの価値あるスキル

現場での実務経験と管理職としての視点を併せ持つプレイングマネージャーは、組織にとって貴重な人材です。

この経験を活かしたキャリア選択を検討することで、より良い働き方を実現できる可能性があります。

専門職に戻るか管理職を続けるかの判断方法

この判断を誤ると、キャリアの停滞や収入減少につながる可能性があるため、慎重な検討が求められます。

管理職から専門職への転換は、一度決めると戻るのが難しいケースが多いため、しっかりと検討したいですね。

- 技術的な専門性に強いアイデンティティを持っている

- 最新技術の習得に意欲的である

- 人材管理よりも個人の成果創出にやりがいを感じる

- 管理業務への不適合感が強い

技術的な専門性に強いアイデンティティを持ち、最新技術の習得に意欲的な場合は専門職への回帰が適しています。

特にIT・エンジニア・研究開発分野では、管理業務から離れていた期間が長いほど技術的なキャッチアップが困難になるため、早期の判断が重要です。

また、人材管理よりも個人の成果創出にやりがいを感じる性格の方は、専門職の方が長期的な満足度が高くなる傾向があります。

- 人材育成・組織運営・戦略立案に興味がある

- 現在の負担感が業務量の問題で役割自体への不適合ではない

- プレイングマネージャーとしての経験を積んでいる

- 複数部門の経験や業績向上の実績がある

人材育成・組織運営・戦略立案に興味があり、現在の負担感が業務量の問題であって役割自体への不適合ではない場合は、管理職の継続が適しています。

プレイングマネージャーとしての経験は、純粋管理職への転換や上級管理職への昇進において大きなアドバンテージとなります。

管理職経験は転職市場でも評価されやすく、条件改善や年収アップにつながるケースも少なくありません。

特に、複数部門の経験や業績向上の実績がある場合は、より良い条件での転職が可能です。

どちらの道を選ぶにしても、自分の価値観と市場価値をしっかりと見極めることが成功の鍵になりそうですね。

転職でプレイングマネージャー経験を活かす方法

プレイングマネージャーの経験は転職市場において非常に価値の高いスキルセットとして評価されます。

重要なのは、その経験を採用企業にとって魅力的な形で伝えることです。

プレイングマネージャーは実務と管理の両方を経験しているため、現場の課題を理解した実践的な管理能力を持っているのが強みですね!

なお、プレイングマネージャーの労働法上の位置づけについては、厚生労働省が管理監督者に関する指針を示しており、労働基準法(e-Gov法令検索)第41条で定義されています。

- 限られたリソースで成果を上げた経験

- 部下の成長支援実績

- 業務効率化の成功事例

転職市場で高く評価されるのは、限られたリソースで成果を上げた経験・部下の成長支援実績・業務効率化の成功事例です。

具体的には「3名のチームで前年比20%の売上向上を達成」「新人の早期戦力化により離職率を半減」といった定量的な成果を示すことが重要です。

また、プレイングマネージャーならではの「現場感覚を持った意思決定能力」「実務と管理のバランス調整スキル」は、多くの企業が求める能力であり、差別化要因となります。

数値で成果を示せるのは大きなアドバンテージ!面接官にとっても分かりやすく、説得力のあるアピールになります。

- 履歴書・職務経歴書での成果の数値化

- 面接での具体的事例の準備

- 専門性の高い転職エージェントの活用

履歴書・職務経歴書では、管理業務と実務業績を分けて記載し、それぞれの成果を具体的な数値で示します。

面接では、困難な状況下での問題解決事例や、部下のモチベーション向上事例を具体的に説明することで、実践的な管理能力をアピールできます。

転職エージェントを活用する際は、プレイングマネージャーの価値を理解している専門性の高いエージェントを選ぶことが成功の鍵となります。

📝 転職成功のポイント

プレイングマネージャー経験を転職で活かすには、実務と管理の両方の成果を具体的な数値で示し、専門性を理解してくれる転職エージェントと連携することが重要です。

独立・起業という選択肢を検討する

プレイングマネージャーの経験は、独立・起業においても大きなアドバンテージとなります。

ただし、リスクも伴うため、十分な準備と検討が必要です。

プレイングマネージャーの経験は独立・起業でも活かせますが、リスク管理が重要なポイントになりますね。

- コンサルティング業

- 教育研修業

- 人材紹介業

コンサルティング業・教育研修業・人材紹介業は、プレイングマネージャーの経験を直接活かせる分野です。

特に、業界経験と管理経験の両方を持つプレイングマネージャーは、その業界特化型のサービス提供で差別化を図ることができます。

管理職経験者は、実務と組織運営の両面を理解しているため、独立後もその経験が強みとして活きることがあります。特に40代以降では人脈や現場知見が成功要因になりやすいです。

📊 独立・起業のリスクと対策

プレイングマネージャー時代の年収を短期間で回復することは困難であり、生活資金の確保が重要です。

一般的に、1年分の生活費と初期投資資金の確保が推奨されています。

また、一人で全ての業務を担う必要があるため、営業・経理・マーケティングなど、これまで他部門に任せていた業務スキルの習得も必要です。

独立すると今まで会社がやってくれていた営業や経理も自分でやる必要があるんですね。スキルの幅を広げる準備が大切です。

- 副業から始める段階的アプローチ

- 現職継続しながらのビジネスモデル検証

- 顧客基盤の構築・収益性確認

- 必要スキルの習得

副業から始める段階的アプローチが効果的です。

現職を続けながら小規模なコンサルティングや研修業務を受託し、独立後のビジネスモデルを検証します。

顧客基盤の構築・収益性の確認・必要スキルの習得を並行して進めることで、リスクを最小化できます。

プレイングマネージャー時代に築いた社内外の関係性を維持し、独立後の顧客獲得や協業パートナー確保につなげることが可能です。

まとめ:プレイングマネージャーがきつい状況を段階的に解決しよう

プレイングマネージャーとして日々の業務に追われ、心身ともに疲弊している方は決して少なくありません。

現場のプレイヤーとしての成果を求められながら、同時にチームマネジメントという重責を担う二重の負担は、多くの管理職が直面する現実的な課題です。

プレイングマネージャーの負担は、まさに「現場」と「管理」の両方をこなす必要があることから生まれるものですね。一人二役の大変さは、経験者でないとなかなか理解されにくい部分もあります。

この状況を改善するには、まず自分が置かれている環境を客観的に理解し、段階的なアプローチで解決策を実践することが重要です。

きつさの根本原因を把握した上で、日常業務の効率化から始まり、中長期的なキャリア戦略の見直しまで、体系的に取り組むことで確実な改善が期待できます。

- 現在の環境を客観的に分析する

- 短期的な業務効率化から着手する

- 中長期的なキャリア戦略を見直す

プレイングマネージャーという役割自体が持つ構造的な課題であり、適切な対策を講じることで必ず解決への道筋を見つけることができます。

以下で紹介する段階的なアプローチを参考に、まずは今日からできる小さな改善から始めてみましょう。

💡 働き方改善のヒント

労働時間や業務負担については、厚生労働省が定める労働基準法(e-Gov法令検索)において適正な労働環境の確保が求められています。

重要なのは、1人で抱え込まずに組織や周囲のリソースを活用しながら、自分らしい働き方を見つけることです。

短期的な業務改善と中長期的なキャリア戦略の両輪で取り組むことで、プレイングマネージャーとしてより充実した職業生活を実現できるはずです。

段階的なアプローチが成功の鍵ですね。いきなり大きく変えようとせず、小さな改善を積み重ねることで、確実に状況は好転していきます。

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。