進捗報告の頻度を決める完全ガイド!日次・週次・月次の最適な選び方と効率化のコツ

「進捗報告の頻度をどう決めればいいかわからない」「今の報告サイクルが多すぎて負担になっている」「プロジェクトによって最適な頻度が違うはずなのに、どう判断すればいいの?」といったお悩みはありませんか?

新任管理者から経験豊富なプロジェクトリーダーまで、多くの方が抱える共通の課題です。

2025年現在、リモートワークが定着し多様な働き方が広がる中、従来の「とりあえず週1回」といった画一的なアプローチでは、もはや対応できない状況となっています。

この記事では、日次・週次・月次それぞれのメリット・デメリットから、プロジェクトの期間・規模・関係者数に応じた最適な頻度の決定方法まで、体系的に解説します。

さらに、報告作業時間を50%削減するテンプレート活用法や、2025年最新の進捗管理ツールの頻度設定機能についても詳しく紹介し、実践的な改善手順を図解付きで解説します。

この記事を読めば、あなたのプロジェクトに最適な進捗報告頻度を科学的に決定でき、チームの負担を軽減しながら情報共有の質を向上させることができるようになります。

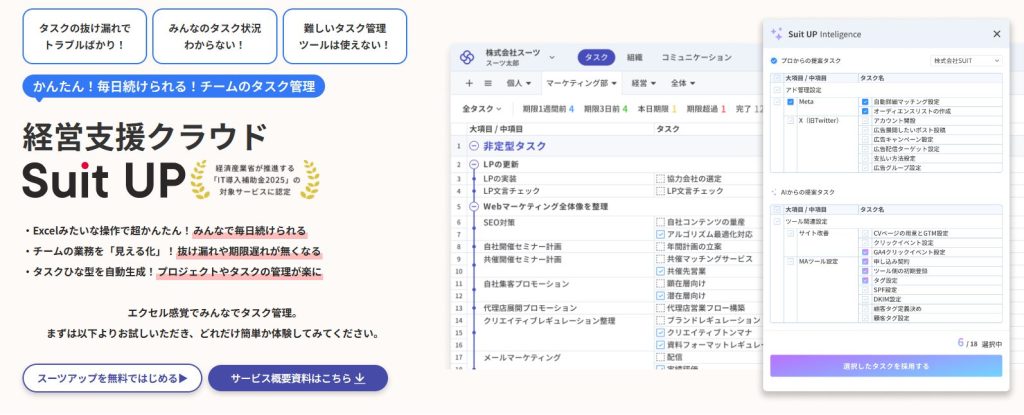

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたAIタスク管理ツールの1つ。

期限通知や定型タスクの自動生成などの機能をエクセル感覚で使うことができます。

専門家とAIが作ったタスクひな型が充実しているので、誰でも簡単にタスク管理が可能です。

また、定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能も備えています。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

進捗報告の頻度はどう決める?日次・週次・月次の選び方

報告が少なすぎると問題の発見が遅れ、多すぎると本来の業務時間が圧迫されてしまいます。

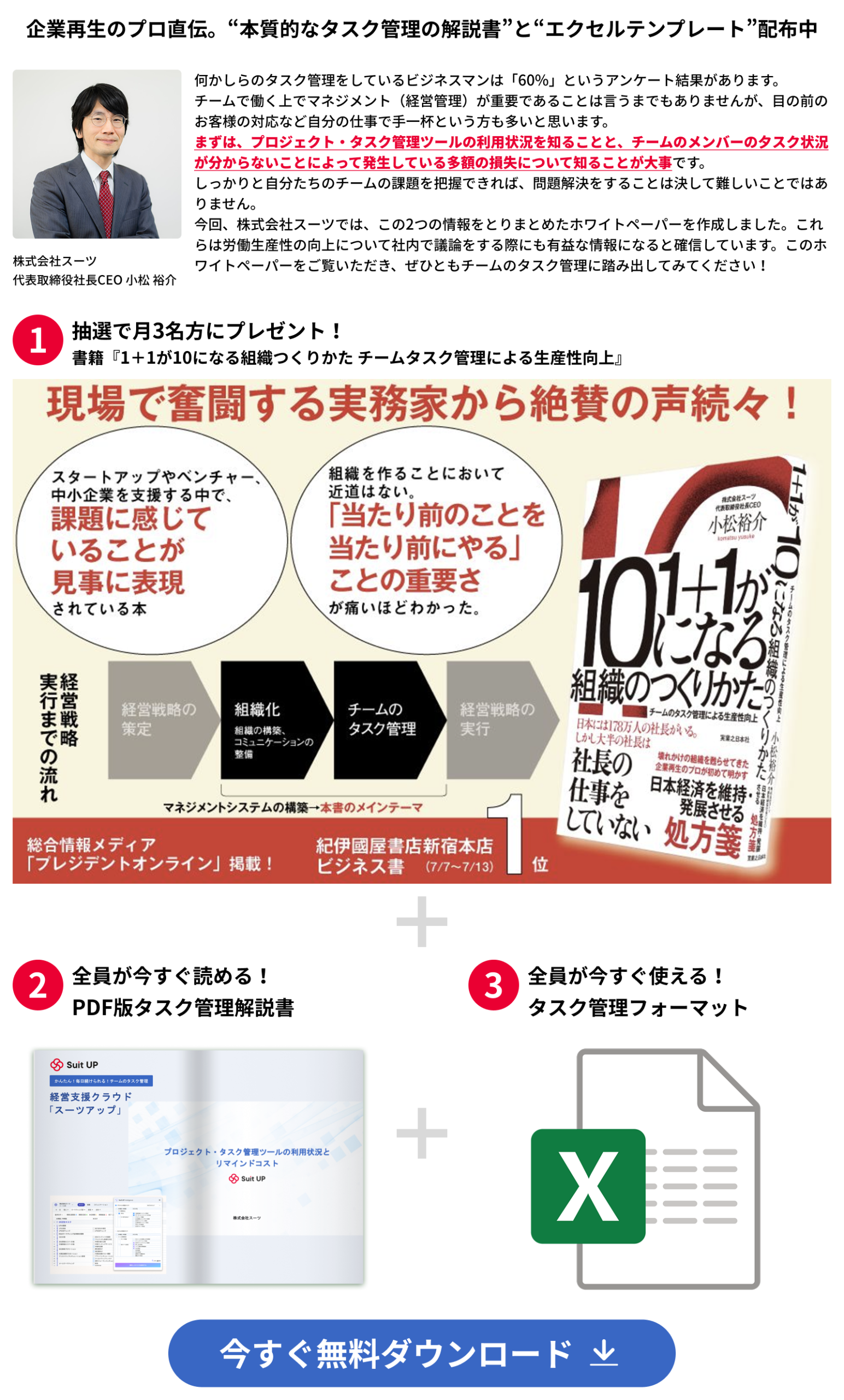

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介適切な報告頻度を選ぶことで、チームの生産性向上とリスク管理のバランスを保つことができますね。

一般的に、日次報告はアジャイル開発やスクラム手法で採用されるデイリースタンドアップミーティングに代表されるように、短期間で変化が激しく、メンバー間の連携が重要なプロジェクトで効果を発揮します。

一方、週次報告は最もバランスが取れた頻度として多くの企業で採用されており、十分な進捗の蓄積と適度な修正機会を提供します。

月次報告は長期プロジェクトや大規模な戦略的取り組みで、マネジメント層への報告として活用される傾向にあります。

- プロジェクトの変化スピード

- チーム間の連携必要度

- 業務時間への影響度

- リスク発見の重要性

適切な頻度を選択することで、チームの生産性を最大化しながら、プロジェクトのリスクを早期に発見し対処できるようになります。プロジェクト期間による判断方法適切な頻度を選択することで、チームの生産性を最大化しながら、プロジェクトのリスクを早期に発見し対処できるようになります。

日次報告のメリット・デメリット

日次報告は問題の早期発見と迅速な対応を可能にする最も細かい報告頻度です。

アジャイル開発におけるデイリースクラムのように15分程度の短時間で実施され、昨日の成果、今日の予定、課題や障害を共有します。

📈 日次報告のメリット

- 問題や遅延を即座に把握できるため修正コストを最小限に抑えられる

- チームメンバー間の連携が密になる

- 変化が激しいシステム開発や新規事業立ち上げなど、不確実性が高いプロジェクトで威力を発揮

特に短期間でリリースを繰り返すアジャイル開発では、日次報告が品質向上の鍵となります。

⚠️ 日次報告のデメリット

- 毎日の報告準備と会議参加により本来の作業時間が削減される

- 短期間では大きな変化が見えにくく形式的な報告になりがち

- プレッシャーを感じやすいメンバーには心理的負担となる場合がある

週次報告のメリット・デメリット

週次報告は最も一般的に採用される頻度で、多くの企業で標準的な進捗管理サイクルとして定着しています。

1週間という期間は、具体的な成果を示すのに十分でありながら、問題が深刻化する前に対処できる適度な間隔といえます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 成果の充実 週単位でまとまった成果を報告できる | 対応の遅れ 急速に変化する環境では後手に回る可能性 |

| 計画のしやすさ 平日5日間の業務サイクルと合致 | 影響の拡大 1週間で大きな問題が発生した場合のリスク |

| 適度なタイムラグ 問題発見から対処までの間隔が適切 | 情報の鮮度 週末を挟むと情報が古くなる場合がある |

週次報告は多くの企業で採用されている理由があります。日次ほど負担が重くなく、月次ほど間隔が空きすぎない絶妙なバランスです。

月次報告のメリット・デメリット

月次報告は長期的な視点でプロジェクト全体を俯瞰する報告形式で、主に経営層やステークホルダーへの報告に使用されます。

四半期や年間計画との整合性を図りやすい特徴があります。

- 月単位の大きな成果や傾向を把握できる

- 報告作業の負荷が最も少ない

- 戦略的な意思決定に必要な情報を整理して提供できる

特に研究開発や大規模インフラプロジェクトなど、長期間を要する取り組みに適しています。

⚠️ 月次報告の注意点

- 問題の発見と対処が遅れるリスクが高い

- 1ヶ月間でプロジェクトの方向性が大きく変わる可能性がある

- チームメンバーのモチベーション維持が困難になりがち

月次報告は経営層への戦略的な報告には最適ですが、現場レベルでは週次や日次報告と組み合わせて使うことをおすすめします。

頻度を決める時にチェックする3つのポイント(期間・複雑さ・関係者数)

進捗報告の最適な頻度を決定するには、客観的な判断基準に基づいた評価が必要です。

主要な判断軸として、プロジェクト期間、複雑さ、関係者数の3つのポイントを総合的に検討することが重要です。

プロジェクト期間による判断

プロジェクトの全体期間は報告頻度の基本的な判断材料となります。

一般的に、期間が短いほど高い頻度での報告が必要になります。

| プロジェクト期間 | 推奨報告頻度 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1ヶ月未満(短期) | 日次報告 | 限られた時間内での目標達成を確実にする |

| 3ヶ月~1年(中期) | 週次報告 | 適度な修正機会を確保しながら効率的な管理 |

| 1年超(長期) | 月次報告 | フェーズごとの成果を重視した戦略的視点 |

1ヶ月未満の短期プロジェクトでは日次報告が効果的です。

毎日の進捗確認により、限られた時間内での目標達成を確実にします。

3ヶ月から1年程度の中期プロジェクトでは週次報告が最適で、適度な修正機会を確保しながら効率的な管理が可能です。

1年を超える長期プロジェクトでは、フェーズごとの成果を重視した月次報告が適しており、戦略的な視点での進捗管理が適しています。

長期プロジェクトでも重要なマイルストーンが近づいた際は、一時的に報告頻度を上げる柔軟性も必要ですね。

プロジェクトの複雑さによる判断

技術的複雑性、関係部署の多さ、外部要因への依存度などがプロジェクトの複雑さを決定します。

複雑なプロジェクトほど予期しない問題が発生しやすく、高い頻度での監視が必要になります。

📊 複雑さの判断基準

- 使用する技術の新規性

- 関連するシステムやプロセスの数

- 外部ベンダーや他部門との連携の複雑さ

- 法規制や承認プロセスの有無

新技術の導入や複数システムの連携が必要なプロジェクトでは、技術的リスクが高いため日次または週次の密な報告が求められます。

一方、過去に実績のある手法を用いた標準的なプロジェクトでは、月次報告でも十分な場合があります。

法規制が関わるプロジェクトでは、承認プロセスの遅延リスクも考慮して報告頻度を決める必要がありますね。

複雑さの判断には、使用する技術の新規性、関連するシステムやプロセスの数、外部ベンダーや他部門との連携の複雑さ、法規制や承認プロセスの有無などを総合的に評価します。

関係者数による判断

プロジェクトに関わる関係者の数と役割の多様性も、報告頻度を決める重要な要素です。

関係者が多いほど情報共有の必要性が高まり、コミュニケーションミスによるリスクも増大します。

| 関係者数 | 推奨報告頻度 | 特徴 |

|---|---|---|

| 5名以下(小規模) | 週次または月次 | 日常的なコミュニケーションが密 |

| 10~20名(中規模) | 週次報告 | 各メンバーの進捗を適切に把握 |

| 20名超(大規模) | 日次+週次の組み合わせ | 短時間報告と詳細報告を使い分け |

5名以下の小規模チームでは、日常的なコミュニケーションが密であるため週次または月次報告で十分な場合が多くなります。

10名から20名程度の中規模プロジェクトでは、週次報告が標準的で、各メンバーの進捗を適切に把握できます。

一方、20名を超える大規模プロジェクトでは、日次の短時間報告と週次の詳細報告を組み合わせる手法が効果的でしょう。

- 経営層:月次での戦略的報告

- 現場責任者:週次での管理的報告

- 実務担当者:週次での実務的報告

また、経営層、現場責任者、実務担当者など階層が多い場合は、それぞれに適した頻度と内容で報告を分けることも検討すべきです。

経営層には月次での戦略的報告、現場には週次での実務的報告という使い分けが有効です。

報告の受け手によって求める情報の粒度や頻度が異なるので、相手に合わせた報告設計が大切ですね。

プロジェクトの種類別に進捗報告の頻度を決める方法

進捗報告の頻度は、プロジェクトの特性や目的に応じて最適化することが重要です。

一律に決めるのではなく、プロジェクトの期間、規模、リスクレベル、そして報告対象者の要求に合わせてカスタマイズすることで、効率的なプロジェクト管理が実現できます。

プロジェクト管理では「適切な頻度」が成功のカギを握ります。報告が多すぎても少なすぎても、プロジェクトの推進に悪影響を与えてしまいます

適切な頻度設定には、まずプロジェクトの特性を把握することが必要です。

短期で集中的に取り組むプロジェクトと、長期にわたって継続するプロジェクトでは、当然ながら求められる報告頻度も異なります。

また、多額の予算が投入される大規模プロジェクトと、少人数で進める小規模プロジェクトでも、ステークホルダーの関心度や必要な管理レベルが変わってきます。

- プロジェクト期間(短期・中期・長期)

- プロジェクト規模(予算・人員・影響範囲)

- リスクレベル(高・中・低)

- ステークホルダーの要求レベル

プロジェクトの期間・規模に合わせた頻度の調整方法

短期プロジェクト(1-3ヶ月)では、日次または週次の高頻度な進捗報告が効果的です。

短期間で結果を出す必要があるため、問題の早期発見と迅速な対応が重要になります。

特に新商品の開発やイベントの企画など、期限が明確に決まっているプロジェクトでは、日々の進捗を詳細に把握し、必要に応じて軌道修正を行うことが成功の鍵となります。

短期プロジェクトは時間的余裕がないため、毎日の細かなチェックが重要ですね。問題が発生してからでは手遅れになりがちです。

中期プロジェクト(3-12ヶ月)では、週次から隔週での報告頻度が適しています。

システム開発やマーケティングキャンペーンなどがこのカテゴリに該当し、定期的な進捗確認により、計画と実績のギャップを把握し、適切な調整を行うことができます。

週次報告では具体的なタスクの進捗を、月次報告では全体的なマイルストーンの達成状況を中心に報告することが効果的です。

- 週次:具体的なタスクの進捗状況

- 月次:マイルストーンの達成状況

- 計画と実績のギャップ分析

長期プロジェクト(1年以上)については、月次または隔月での報告が基本となります。

研究開発プロジェクトや大規模な基盤整備などでは、短期的な変動よりも中長期的なトレンドが重要です。

なお、政府のプロジェクト管理でも、内閣官房は「進捗を定期的に把握し、状況に応じて報告タイミングを調整する仕組み」を求めています。プロジェクトの特性に合わせた柔軟な報告設計が重要とされています。

長期プロジェクトでは全体の流れを見ることが大切ですが、重要な節目では報告頻度を調整する柔軟性も必要ですね。

📊 規模による報告頻度の調整

規模による調整では、大規模プロジェクト(予算1億円以上、参加者50名以上)では週次報告、中規模プロジェクト(予算1千万円~1億円、参加者10-50名)では隔週報告、小規模プロジェクト(予算1千万円未満、参加者10名未満)では月次報告を基本とし、プロジェクトの重要度やリスクレベルに応じて調整することが推奨されます。

| プロジェクト規模 | 基本報告頻度 | 特徴 |

|---|---|---|

| 大規模 (予算1億円以上、参加者50名以上) | 週次報告 | 高いリスクレベルのため頻繁な監視が必要 |

| 中規模 (予算1千万円~1億円、参加者10-50名) | 隔週報告 | 適度な監視で効率的な管理が可能 |

| 小規模 (予算1千万円未満、参加者10名未満) | 月次報告 | 過度な管理コストを避けつつ必要な監視を実施 |

規模が大きくなるほど関係者も多くなり、情報共有の重要性が高まります。適切な頻度で報告することで、プロジェクト全体の統制を保つことができます。

報告する相手に合わせた頻度の使い分け

上司への報告では、一般的に週次または隔週での報告が効果的です。

上司は複数のプロジェクトを同時に管理している場合が多く、定期的かつ簡潔な報告により、必要な時に適切なサポートや意思決定を提供できます。

- 進捗状況の簡潔な報告

- 発生した課題と対応策

- 次週の予定と重要な判断事項

例外的な事象や重要な判断が必要な事項については、定期報告を待たずに即座に報告することが重要です。

上司は忙しい中でも適切な判断をしたいので、要点を絞った報告が喜ばれますね。緊急時の即座報告も信頼関係を築く重要な要素です。

同僚やチームメンバーへの報告は、日次または週次の高頻度で行うのが一般的です。

日々の作業で密接に連携する必要があるため、朝会やスタンドアップミーティングでの簡潔な進捗共有が効果的でしょう。

📝 チーム報告の特徴

チーム内では情報の透明性と迅速な問題解決が重要になります。毎日の短時間報告で課題を早期発見し、週次の詳細振り返りで改善策を検討する流れが効果的です。

クライアントへの報告頻度は、契約内容やプロジェクトの性質によって大きく異なります。

委託型プロジェクトでは月次報告が一般的ですが、共同開発や戦略的パートナーシップの場合は週次または隔週での密な情報共有が求められることもあります。

| プロジェクト形態 | 推奨報告頻度 | 特徴 |

|---|---|---|

| 委託型プロジェクト | 月次 | 成果物中心の定期報告 |

| 共同開発 | 週次・隔週 | 密な情報共有が必要 |

| 戦略的パートナーシップ | 週次・隔週 | 長期的な関係構築重視 |

クライアントの業界や企業文化も考慮し、相手の報告サイクルに合わせることで、より良好な関係を構築できます。

クライアントの期待値を事前に確認することが大切ですね。報告頻度や内容について、プロジェクト開始時にしっかりと合意しておくとトラブルを避けられます。

複数の相手への効率的な報告方法として、階層化された報告体系の構築が有効です。

チーム内での日次報告を詳細に記録し、これを各階層の報告の基礎データとして活用します。

日次報告から重要なポイントを抽出し、上司や関係者向けの週次報告を作成します。

週次報告をまとめ、クライアントや経営陣向けの月次総括報告を作成し、各ステークホルダーのニーズに応じた情報提供を実現。

また、プロジェクト管理ツールやダッシュボードを活用し、リアルタイムでの進捗可視化を行うことで、定型的な報告業務の負担を軽減できます。

💡 効率化のコツ

一度作成した詳細報告を階層別に要約することで、複数の相手への報告作成時間を大幅に短縮できます。プロジェクト管理ツールの自動化機能も積極的に活用しましょう。

研究室での進捗報告頻度を決めるコツ

研究活動は他のプロジェクトと比較して不確実性が高く、成果の予測が困難な特性があります。

そのため、研究室での進捗報告は、単純な進捗率ではなく、研究プロセスや学びの共有に重点を置くことが重要になります。

週次または隔週での報告を基本とし、研究の性質や段階に応じて柔軟に調整することが推奨されます。

研究の進捗は数値で測りにくいからこそ、プロセス重視の報告スタイルが効果的なんですね。

指導教員との進捗報告では、研究の方向性や方法論についての議論が中心となります。

📊 研究タイプ別の報告頻度

| 研究タイプ | 推奨頻度 | 報告内容 |

|---|---|---|

| 実験系研究 | 週次 | 実験結果・次週の実験計画 |

| 理論系研究 | 隔週・月次 | 文献調査・理論的検討内容 |

実験系の研究では週次報告が効果的で、実験結果や次週の実験計画について具体的に報告します。

理論系の研究では隔週または月次報告でも十分な場合が多く、文献調査の進捗や理論的な検討内容について深く議論することができます。

研究メンバーとの進捗共有については、研究室ミーティングやセミナー形式での週次または隔週報告が一般的です。

他の研究者からの多角的な視点や建設的な批判を得ることで、研究の質を向上させることができます。

特に、異なる専門分野の研究者が集まる学際的な研究室では、定期的な進捗共有により、思わぬ連携や新しいアイデアが生まれる可能性もあるでしょう。

異分野の研究者同士の交流って、思いがけない発見につながることが多いんです。

- 研究ノートやラボノートの活用

- ガントチャートや研究計画表の作成・更新

- 重要な知見や課題の抽出・報告

- 長期的な研究計画との整合性確認

効果的なコミュニケーション方法として、研究ノートやラボノートの活用が挙げられます。

日々の研究活動を詳細に記録し、定期的な報告ではその中から重要な知見や課題を抽出して報告することで、報告の質を高めることができます。

また、研究の進捗を可視化するためのガントチャートや研究計画表を作成し、定期的に更新することで、長期的な研究計画との整合性を確認することも重要です。

研究室特有の報告頻度調整として、学会発表や論文投稿などの重要な期限が近づいている時期には、一時的に報告頻度を上げることが効果的です。

逆に、基礎的な文献調査や長期間を要する実験期間中は、報告頻度を下げて研究に集中できる環境を作ることも必要です。

研究の段階や季節性を考慮した柔軟な頻度調整により、研究の生産性と報告の効率性を両立させることができます。

研究って波があるものだから、その時々の状況に合わせて報告頻度を調整するのが大切ですね。

今の進捗報告頻度を見直して改善する手順

プロジェクト管理国際標準であるPMBOKガイド(PMI公式サイト)では、監視・統制プロセスにおいて適切な報告頻度の設定が成功要因として挙げられています。

見直しの第一歩として、現状分析を実施します。

現在の報告頻度(日次、週次、月次など)、報告にかかる時間コスト、得られる情報の活用度を数値化して評価します。

数値化することで、感覚的な判断ではなく客観的なデータに基づいた改善策を検討できるようになりますね。

経済産業省のプロジェクト管理ガイドラインにおいても、プロジェクトの進捗状況評価に基づいた適切な対応の重要性が強調されており、この評価結果をもとに改善方針を決定していきます。

- 現状把握フェーズ:関係者ヒアリングと報告プロセス可視化

- 分析・設計フェーズ:最適な頻度とフォーマット決定

- 実装・検証フェーズ:段階的な変更実行

改善手順は以下の3段階で進めます。

まず現状把握フェーズでは、関係者へのヒアリングと報告プロセスの可視化を行います。

次に分析・設計フェーズで最適な頻度とフォーマットを決定し、最後に実装・検証フェーズで段階的な変更を実行します。

いきなり全体を変更するのではなく、小さな範囲から始めることで、問題が発生した場合も迅速に対応できますね。

報告の負担と情報の価値をバランスよくチェックする方法

報告にかかる工数が大きすぎると本来業務を圧迫するため、負担と得られる価値のバランスを見て頻度を調整することが重要です。

報告業務が業務時間の10%を超えると、本来の業務に支障をきたす可能性があるんですね。適切なバランスを保つことが大切です。

📊 負担の評価方法

負担の評価方法として、まず報告者の作業時間を計測します。

資料作成、データ収集、会議参加にかかる時間を1週間記録し、月間コストを算出します。

同時に、報告を受ける側の時間コストも計算に含めることで、組織全体の負担を把握できます。

報告者の作業時間を1週間詳細に記録します

週間データから月間の報告コストを計算します

報告を受ける側の時間コストも含めて組織全体の負担を把握します

情報価値の評価では、報告内容がどの程度意思決定に活用されているかを分析します。

具体的には、報告で共有された課題のうち何割が実際の対策につながったか、リスクの早期発見により回避できた損失はどの程度かを定量化します。

- 週次報告により方向性の修正頻度が向上

- 最終成果の質が20-30%改善

- リスクの早期発見による損失回避効果

研究開発プロジェクトでは、定期的な報告により成果の質が大幅に改善されているんですね。報告の価値が数値で示されています。

バランスポイントの特定には、ROI(投資対効果)の概念を活用します。

報告コスト1時間あたりに得られる価値を計算し、この数値が最大となる頻度を最適解とします。

| プロジェクト種別 | 推奨報告頻度 | 特徴 |

|---|---|---|

| 短期集中型 | 日次 | 迅速な対応が必要 |

| 中長期プロジェクト | 週次または隔週 | 継続的な進捗管理 |

| 研究開発型 | 週次 | 方向性修正が重要 |

プロジェクト期間と複雑さに応じた調整が必要です。

段階的に頻度を変える時のやり方と注意点

進捗報告頻度の変更は、関係者への影響を考慮した段階的なアプローチが成功の鍵となります。

急激な変更は情報格差や不安を生み出すため、計画的な移行プロセスを設計することが重要です。

編集部としても、段階的な変更は現場の混乱を避ける最良の方法だと感じています。

- 第1段階:目的説明と合意形成

- 第2段階:パイロット運用と検証

- 第3段階:微調整と全面展開準備

- 第4段階:本格運用と継続改善

変更の目的と期待効果を関係者に説明し、合意形成を図ります。

この際、現状の課題と改善後のメリットを具体的な数値で示すことで理解を促進します。

パイロット運用として一部のチームや期間限定で新しい頻度を試行し、効果を検証します。

パイロット結果を踏まえた微調整を行い、全面展開の準備を整えます。

この時点で、報告フォーマットやツールの変更も同時に実施することで、より大きな効率化効果を得られます。

本格運用を開始し、定期的なモニタリングを通じて継続的な改善を図ります。

⚠️ 重要な注意点

情報の透明性を維持することが重要です。

頻度を下げる場合でも、重要な課題や変更事項については随時報告のルールを設け、情報の欠損を防ぎます。

また、関係者のコミュニケーション不安を軽減するため、変更初期は従来より詳細な情報共有を行い、徐々に最適化していくアプローチが効果的です。

透明性の維持は信頼関係を保つ上で欠かせないポイントですね。

プロジェクトの重要なマイルストーン直前やメンバーの入れ替わり時期は避け、比較的安定した期間に実施することで、混乱を最小限に抑えられます。

経済産業省のプロジェクト管理ガイドラインでも、変更管理プロセスの重要性が強調されており、段階的アプローチの有効性が実証されています。

進捗報告を効率化して最適な頻度にする方法

進捗報告の効率化と最適な頻度設定は、プロジェクト成功の重要な要素です。

適切な頻度設定により報告作業の負担を軽減しつつ、プロジェクトの透明性と品質を確保することができます。

多くの現場では進捗報告が負担になっているようですが、適切な頻度設定で解決できるんですね!

実際の現場では、進捗報告が業務の圧迫要因となることが多く、報告作業そのものが本来の業務を妨げてしまうケースが散見されます。

一方で、報告頻度を極端に下げると、課題の早期発見や関係者間の情報共有に支障をきたすリスクが生じます。

- 短期プロジェクト(3か月以内):週次報告

- 中長期プロジェクト(半年以上):隔週または月次報告

- プロジェクトのリスク度や関係者要求レベルに応じて調整

効率化の基本原則として、プロジェクトの特性と関係者のニーズに応じた頻度設定が必要です。

短期プロジェクト(3か月以内)では週次報告、中長期プロジェクト(半年以上)では隔週または月次報告が業界標準とされています。

ただし、プロジェクトのリスク度や関係者の要求レベルによって調整が必要です。

プロジェクトの性質に合わせて報告頻度を決めることで、無駄な作業を減らしながら必要な情報共有ができるということですね。

報告作業時間を50%削減するテンプレートの使い方

効果的なテンプレートには、標準化された項目構成と自動計算機能が組み込まれており、毎回の報告作成における手間を最小限に抑えることができます。

テンプレートを使うことで、毎回同じ作業を繰り返す必要がなくなり、報告書の品質も統一されるメリットがありますね。

Excelベースのテンプレートでは、IF関数やCOUNTIF関数(Microsoft公式サポート)を活用した進捗率の自動計算機能が特に有効です。

タスクの完了状況を入力するだけで、全体の進捗率や遅延タスクの抽出が自動的に行われるため、手作業による計算ミスの防止と時間短縮の両方を実現できます。

📝 テンプレートのカスタマイズポイント

組織固有の報告項目や評価基準を反映させることが重要です。

標準項目(進捗率、課題・リスク、次期予定)に加えて、業界特有の指標や承認フローに応じた項目を追加することで、実用性を高められます。

- 視覚的なダッシュボード(進捗グラフ、ステータス表示)

- 定型フォーマットによる課題・リスク記述欄

- 自動集計機能付きのタスク管理表

- 承認者向けサマリーセクション

特に視覚的なダッシュボードがあると、承認者も一目で状況を把握できるので、承認プロセスもスムーズになりますよ。

2025年最新の進捗管理ツールと頻度設定機能

主要なツールとして、Microsoft Project、Notion、Asana、ClickUpなどが挙げられ、それぞれに特徴的な頻度設定機能が搭載されています。

最新のツールは、従来の手動報告から大きく進化して、自動化機能が充実しているんですね!

📊 Microsoft Project の特徴

Microsoft Projectでは、プロジェクトタイムラインと連動した自動報告機能により、設定した頻度で関係者に進捗レポートを配信できます。

Teams連携により、日常のコミュニケーションツール内で進捗情報を共有できるため、別途報告書を作成する必要がありません。

リアルタイムで進捗が共有されるので、プロジェクトの透明性が格段に向上しますね!

- 手作業による報告書作成の削減(最大70%の時間短縮)

- リアルタイムでの進捗可視化

- 関係者間の情報共有の自動化

- 過去データの蓄積と分析機能

無料プランから始められるツールも多いため、段階的な導入により最適なソリューションを見つけることができます。

まずは無料プランで試してみて、自社に合うかどうか確認してから本格導入するのがおすすめですね!

頻度調整の効果を測って継続的に改善する

しかし、多くの組織では一度決めた報告頻度をそのまま継続し、その効果を検証せずに運用を続けているのが現状です。

真に効果的な進捗管理を実現するためには、報告頻度の変更効果を定量的に評価し、継続的な改善サイクルを構築することが不可欠です。

一度設定した報告頻度を見直すことで、チーム全体の生産性が大幅に向上する可能性があります。

進捗報告頻度の最適化は、単なる業務効率化ではなく、組織全体の生産性向上とプロジェクト成功率の向上に直結します。

この結果を実現するためには、頻度設定の効果を客観的に測定し、データに基づいた継続的な改善を行うことが重要です。

- 報告頻度の変更前後での成果比較

- 定量的な指標による客観的な評価

- 継続的な改善サイクルの構築

改善効果を数字で測る方法

進捗報告頻度変更の効果を客観的に測定するためには、適切な指標設定と評価テクニックが必要です。

効果測定の基本は、変更前後の状況を定量的に比較できるベースライン指標の確立から始まります。

まずは現状の数値をしっかりと記録しておくことが重要ですね。比較のベースがないと効果が見えません。

- プロジェクト完了率

- 品質指標(不具合発生率・手戻り工数)

- 報告作成時間と会議時間

- コミュニケーション効果

最も重要な測定指標は、プロジェクト完了率と品質指標です。

報告頻度を変更する前の3ヶ月間と変更後の3ヶ月間を比較し、予定通りに完了したプロジェクトの割合を算出します。

併せて、品質指標として不具合発生率や手戻り工数の変化も測定します。

これらの指標により、頻度変更がプロジェクト成果に与える直接的な影響を把握できます。

⏱️ 効率性の測定ポイント

効率性の観点では、報告作成時間と会議時間の測定が重要です。

報告書作成にかかる時間を個人レベルで記録し、報告会議の所要時間も正確に測定します。

これらのデータから、報告業務に投じているリソースの変化を定量的に評価できます。

さらに、報告頻度変更後のプロジェクトメンバーの稼働率変化も重要な指標となります。

| 測定項目 | 測定方法 | 評価期間 |

|---|---|---|

| プロジェクト完了率 | 予定通り完了したプロジェクト数÷全プロジェクト数 | 変更前後各3ヶ月 |

| 不具合発生率 | 発生した不具合数÷総機能数 | 変更前後各3ヶ月 |

| 報告作成時間 | 個人レベルでの作成時間記録 | 継続的測定 |

| 会議時間 | 報告会議の所要時間測定 | 継続的測定 |

数値化することで、感覚的な判断ではなく客観的な評価ができるようになります。

コミュニケーション効果の測定では、情報共有の迅速性と正確性を評価します。

課題発見から対策実施までの平均日数、重要な情報が関係者全体に共有されるまでの時間を測定し、報告頻度がプロジェクトの意思決定スピードに与える影響を把握します。

変更前の3ヶ月間のデータを収集し、比較基準を設定

新しい報告頻度での運用開始と継続的なデータ収集

変更後3ヶ月のデータを分析し、改善効果を定量評価

長期的に報告体制を最適化するサイクル

進捗報告システムの継続的改善には、日本産業標準調査会で定義されているPDCAサイクルに基づいた定期的な見直しプロセスが不可欠です。

このプロセスでは、四半期ごとの評価サイクルを基本とし、長期的な最適化を図ります。

- Plan(計画):現状分析と改善計画策定

- Do(実行):段階的な変更実施

- Check(評価):効果の定量評価

- Act(改善):次サイクルへの調整

📋 Plan(計画)フェーズ

Plan(計画)フェーズでは、現在の報告体制の課題分析から始めます。

前述の効果測定指標を用いて現状を客観的に評価し、改善すべき領域を特定します。

プロジェクトの性質、チーム規模、組織文化を考慮しながら、新しい報告頻度や形式を計画します。

⚙️ Do(実行)フェーズ

Do(実行)フェーズでは、計画した変更を段階的に実施します。

全社一斉変更ではなく、パイロットプロジェクトでテスト実施し、問題点を洗い出してから本格展開を行います。

変更実施時には、メンバーへの十分な説明と教育を行い、変更の意図と期待効果を共有します。

段階的な実施により、リスクを最小限に抑えながら効果的な改善を実現できますね。

📊 Check(評価)フェーズ

Check(評価)フェーズでは、設定した測定指標を用いて効果を定量評価します。

最低でも3ヶ月間のデータを収集し、統計的に有意な変化があるかを検証します。

🔄 Act(改善)フェーズ

Act(改善)フェーズでは、評価結果に基づいて次の改善サイクルに向けた調整を行います。

効果が認められた変更は標準化し、効果が不十分だった項目は再検討します。

| 成功要因 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 組織のコミットメント | 経営層の理解と支援獲得 |

| 現場の声の反映 | プロジェクトメンバーからの意見収集 |

| 改善文化の醸成 | 全社的な継続的改善の推進 |

成功する最適化サイクルには、組織全体のコミットメントが必要です。

経営層の理解と支援を得ながら、現場メンバーの意見を積極的に取り入れ、全社的な改善文化を醸成することが長期的な成功の鍵となります。

PDCAサイクルは一度回して終わりではなく、継続的に実施することで真の効果を発揮します。

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。