【2026年最新版】チームマネジメントとは?新任管理職が成功する5つの原則と実践方法を完全解説

「上司から『チームマネジメントをしっかりやってくれ』と言われたけれど、具体的に何をすればいいかわからない」

「メンバーとの世代間ギャップに悩んでいる」

「チームの生産性が上がらず、どう改善すればいいか見えない」

──このような悩みを抱えていませんか?

実は、新任管理職の97.3%が何らかのマネジメント課題を抱えており、特に33.6%が「自身の判断力」に不安を感じているという調査結果があります。

チームマネジメントの本質を理解せずに見様見真似で進めると、メンバーのモチベーション低下、離職率の上昇、そして最終的にはチーム崩壊という最悪の事態を招きかねません。

実際、マネジメント層への支援が不十分な職場では、管理職の51.7%が離職を検討した経験があるのです。しかし、適切な知識とスキルを身につければ、これらの課題は必ず克服できます。

本記事では、チームマネジメントの基本的な定義から、心理的安全性の構築、世代間ギャップの解消、さらには介護現場での実践方法まで、業界別の具体例を交えながら徹底解説します。

GoogleやメルカリなどIT企業の成功事例、タックマンモデルやOKRといった実証済みのフレームワーク、そして日本企業に最適化された管理ツール「スーツアップ」の活用方法まで、すぐに実践できる内容を網羅しています。

この記事を読めば、明日から実行できる具体的なアクションプランが明確になり、3か月後にはチームの生産性向上とメンバーの成長を実感できるようになります。

新任マネージャーとして確実に成功するための、実践的なロードマップがここにあります。

チームマネジメントとは?基本的な定義と目的を解説

チームマネジメントという言葉を聞いたとき、多くの新任マネージャーは「具体的に何をすればいいのか」という疑問を抱きます。

上司から「しっかりチームマネジメントをやってくれ」と言われても、その期待値や責任範囲が曖昧なまま、手探りで進めざるを得ない状況に陥りがちです。

実際、リクルートマネジメントソリューションズの調査によると、新任マネージャーの50%以上が「管理職への移行」を最も困難なキャリア経験として挙げており、この数字が物語るように、チームマネジメントの本質を理解することは、新任マネージャーにとって最初の大きな関門となっています。

株式会社スーツ 代表取締役社長 小松裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長 小松裕介「何から始めればいいか分からない」という不安は、新任マネージャーの誰もが抱く共通の悩みです。でも大丈夫、まずは基礎知識を押さえていきましょう!

本章では、チームマネジメントの正確な定義から、組織における具体的な役割、そしてリーダーシップとの違いまで、体系的に解説していきます。

これらの基礎知識を押さえることで、自分に求められている役割を明確に理解し、上司の期待に的確に応えられるようになるでしょう。

チームマネジメントの定義と組織における役割

チームマネジメントとは、端的に言えば「複数のメンバーが持つ多様な能力や専門性を最大限に引き出し、共通の目標達成に向けて組織的に活動を推進する経営手法」です。

日本の公的機関による定義を見ると、厚生労働省は医療分野において「チーム医療」という概念で、各専門職が高い専門性を前提に、目的と情報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合いながら、患者の状況に的確に対応する医療提供を行うことと定義しています(厚生労働省「チーム医療の推進について」2010年)。

医療現場の定義ですが、他の業界にも通じる本質が詰まっています。つまり、単なる「管理」ではなく、メンバーの力を引き出す「仕組みづくり」なんです。

この定義は医療分野に限らず、あらゆる業界のチームマネジメントに通じる本質を示しています。

つまり、チームマネジメントとは単に人を管理することではなく、個々のメンバーの専門性や強みを理解し、それらを有機的に結びつけて、1+1を3にも4にもする仕組みづくりなのです。

📝 組織におけるチームマネジメントの5つの役割

組織におけるチームマネジメントの役割は、大きく5つに分類されます。

経営層が掲げる抽象的なビジョンを、チームメンバーが日々の業務で実行できる具体的なタスクに変換することが求められます。

異なる専門性、経験、価値観を持つメンバーが、互いの違いを強みとして活かせるような環境を整備し、時に生じる摩擦や対立を建設的な議論へと昇華させる役割を担います。

日本生産性本部の2024年調査では、経営の最優先課題として「人材育成の強化」が59.0%を占めており、この機能の重要性が増していることがわかります。

メンバーの意欲を維持・向上させ、高いパフォーマンスを継続的に引き出すための仕組みづくりや、個別のケアを行います。

特に近年では、心理的安全性の確保が重要視されており、GoogleのProject Aristotleでは、心理的安全性がチーム効果性の第1要因として特定されています。

これは単なる進捗管理ではなく、チーム全体の生産性を最大化するための戦略的な意思決定を含みます。

チームマネジメントの言い換え表現と類語

チームマネジメントを別の言葉で説明する際、文脈や相手によって適切な表現を選ぶことが重要です。

これらの言い換え表現を理解することで、自分の役割をより明確に認識し、状況に応じて適切にコミュニケーションを取ることができるようになります。

同じ意味でも、経営層に話すときと現場メンバーに話すときでは、使う言葉を変えると伝わりやすくなりますよ。

これは、チームという小さな組織体を効果的に運営するという意味で使われます。

特に経営層との会話では、この表現が好まれる傾向があります。

組織運営という表現を使う際は、戦略的な視点や中長期的な成長を意識した文脈で用いることが効果的です。

「チームビルディング」という表現もよく使われますが、厳密にはチームマネジメントの一部を指す言葉です。

チームビルディングは主に、チームの形成期や変革期において、メンバー間の信頼関係構築や一体感醸成に焦点を当てた活動を指します。

一方、チームマネジメントはより包括的で、日常的な運営から戦略的な意思決定まで幅広い活動を含みます。

| 言い換え表現 | 特徴と使用場面 |

|---|---|

| 組織運営 | 経営層との会話で使用。戦略的・中長期的な視点を含む |

| チームビルディング | 信頼関係構築や一体感醸成の活動を指す。マネジメントの一部 |

| グループ統括 | 管理的なニュアンスが強く、現代のマネジメント観とは少しズレる |

| ピープルマネジメント | メンバーを人として尊重する新しい表現。IT・スタートアップで人気 |

「グループ統括」や「部門管理」という表現も使われますが、これらはやや機械的・管理的なニュアンスが強く、現代のチームマネジメントが重視する「メンバーの自律性促進」や「創造性の発揮」という側面が薄れてしまう可能性があります。

プロジェクトマネジメントは、明確な開始と終了がある特定のプロジェクトを、予算・品質・納期の制約の中で完遂することに焦点を当てます。

QCD(Quality、Cost、Delivery)の管理が中心となり、PMBOKなどの標準化された手法が確立されています。

一方、チームマネジメントは継続的な組織運営を前提とし、メンバーの成長や組織文化の醸成など、より長期的な視点を持ちます。

プロジェクトが終わってもチームは存続し、次の課題に取り組むという継続性が特徴です。

人材マネジメント(HRM: Human Resource Management)という用語も関連しますが、これは主に人事部門が担う全社的な人材戦略を指すことが多く、現場レベルでのチーム運営とは異なる概念です。

ただし、チームマネジメントにおいても人材育成や評価など、人材マネジメントの要素を含むことは確かです。

「ピープルマネジメント」という比較的新しい表現も登場しています。

これは従来の「管理」という上下関係的なニュアンスを避け、メンバーを「人」として尊重し、その成長と幸福を重視するアプローチを表現しています。

特にIT業界やスタートアップでは、この表現が好まれる傾向があります。

リーダーシップとマネジメントの違い

「リーダーシップとマネジメントの違いは何か」という問いは、多くの新任マネージャーが直面する根本的な疑問です。

両者はしばしば混同されますが、実は明確に異なる概念であり、それぞれが組織において不可欠な役割を担っています。

この違いを理解することで、自分に求められている役割が明確になり、状況に応じて適切なアプローチを選択できるようになります。

ドラッカーの有名な言葉、実はとても深い意味があるんです。両方とも必要なスキルなんですよ。

マネジメントの父と呼ばれるピーター・ドラッカーは、「マネジメントは物事を正しく行うことであり、リーダーシップは正しいことを行うことである」という有名な言葉を残しています。

この簡潔な定義に、両者の本質的な違いが凝縮されています。

📝 マネジメントとリーダーシップの本質的な違い

マネジメントは、既存の枠組みやシステムの中で、効率性と効果性を追求する活動です。

具体的には、計画立案(Planning)、組織化(Organizing)、人員配置(Staffing)、指揮(Directing)、統制(Controlling)という5つの基本機能を通じて、組織の目標を達成します。

これらは体系化された手法やツールによって実行され、予測可能性と安定性を重視します。

一方、リーダーシップは変革と方向性の創造に関わります。

ビジョンの設定、変革の推進、人々のインスピレーション、イノベーションの促進など、より創造的で感情的な側面を持ちます。

リーダーシップは不確実性の中で新しい可能性を探求し、人々を未知の領域へと導く力です。

| 比較項目 | マネジメント | リーダーシップ |

|---|---|---|

| 焦点 | 効率性と安定性 | 変革と方向性 |

| アプローチ | 計画・組織化・統制 | ビジョン・鼓舞・革新 |

| スタイル | 明確な指示と数値目標 | 価値観の共有と感情的なつながり |

| 時間軸 | 短期~中期の確実な成果 | 中長期の変革と成長 |

例えば、年度予算の策定と執行はマネジメントの領域です。

限られた予算を効率的に配分し、計画通りに執行することが求められます。

一方、市場環境の変化を察知し、新しい事業領域への進出を提案・推進することはリーダーシップの発揮です。

人材育成においても違いが見られます。

マネジメントの観点では、スキルマトリックスを作成し、必要な研修を計画的に実施し、評価制度に基づいて公平に評価することが重要です。

リーダーシップの観点では、個々のメンバーの潜在能力を見出し、挑戦の機会を提供し、失敗を許容しながら成長を促すことが求められます。

コミュニケーションスタイルにも差があります。

マネジメントでは、明確な指示、具体的な数値目標、詳細な進捗報告が重視されます。

リーダーシップでは、ビジョンの共有、価値観の浸透、感情的なつながりの構築が中心となります。

危機対応時には、両者の違いがより鮮明になります。

マネジメントは既存のリスク管理プロトコルに従い、損害を最小限に抑えることに注力します。

リーダーシップは危機を変革の機会と捉え、新しい方向性を示し、チームの士気を維持します。

どちらか一方だけではダメなんです。状況に応じて両方を使い分けることが、優れたマネージャーの条件ですね。

リーダーシップだけでは、ビジョンは絵に描いた餅となり、実行力を欠きます。

マネジメントだけでは、環境変化に対応できず、組織は硬直化します。

経済産業省の人的資本経営の指針でも、両者のバランスの重要性が強調されています(経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書」2022年)。

現代の組織では、一人の管理職が両方の役割を担うことが期待されています。

状況に応じて、マネジャーとしての顔とリーダーとしての顔を使い分ける必要があります。

日常のオペレーションではマネジメント力を発揮し、変革期や危機的状況ではリーダーシップを示すという柔軟性が求められます。

また、組織の階層によっても比重は変わります。

一般的に、組織の上位になるほどリーダーシップの比重が高まり、現場に近いほどマネジメントの比重が高まる傾向があります。

しかし、これは絶対的なものではなく、現場のチームリーダーであっても、メンバーのモチベーション向上や革新的なアイデアの実現にはリーダーシップが不可欠です。

・自分の強みがマネジメントかリーダーシップか理解する

・弱い部分を意識的に補強していく

・360度評価やコーチングを活用して定期的に自己の強みと改善点を把握する

最後に、自己認識の重要性を強調しておきます。

自分の強みがマネジメントにあるのか、リーダーシップにあるのかを理解し、弱い部分を意識的に補強していくことが、優れたチームマネージャーへの成長につながります。

360度評価やコーチングを活用して、定期的に自己の強みと改善点を把握することをお勧めします。

チームマネジメントで大切な5つの基本原則

新任マネージャーとして最も恐れるのは、チーム運営での失敗でしょう。

実際、ALL DIFFERENTの2024年管理職意識調査によると、97.3%の管理職が何らかの課題を抱えており、特に新任管理職の33.6%が「自身の判断力」に不安を感じています。

これは経験豊富な管理職の2倍の割合です(出典:ALL DIFFERENT「管理職意識調査2024年」)。

しかし、基本原則をしっかりと押さえることで、多くの失敗は未然に防ぐことができます。

新任マネージャーの3人に1人が判断力に不安を感じているんですね。でも、基本を押さえれば大丈夫です!

チームマネジメントには普遍的な原則が存在し、これらは業界や組織規模を問わず適用可能です。

本章では、効果的なチームマネジメントを実践するために絶対に押さえるべき5つの基本原則を、具体的な実践方法とともに解説します。

これらの原則は相互に関連し、補強し合う関係にあるため、どれか一つでも欠けると、チーム全体のパフォーマンスに影響を与えることになります。

1. 明確な目標設定と共有

チームマネジメントの成否を決める最初の一歩は、明確な目標設定とその共有です。

驚くべきことに、多くのチームが「何を目指しているのか」という根本的な部分で認識のズレを抱えたまま活動しています。

日本生産性本部の調査では、チーム内で目標認識が一致している組織は、そうでない組織と比べて生産性が23%高いという結果が出ています(出典:日本生産性本部「組織の生産性向上に関する調査」2024年)。

「頑張ります!」だけでは不十分。具体的な数値目標があってこそ、チーム全員が同じゴールを目指せるんです。

目標設定において重要なのは、抽象的な理想論ではなく、具体的で測定可能な指標を設定することです。

例えば「顧客満足度を向上させる」という目標では不十分です。

「3か月後までに顧客満足度スコアを現在の3.8から4.2に向上させる」という具体的な数値目標にすることで、チーム全員が同じゴールをイメージできるようになります。

📝 SMART原則に基づく目標設定

SMART原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)に基づいた目標設定は、多くの企業で採用されている手法です。

しかし、単にSMART原則に従うだけでは不十分です。

重要なのは、その目標がメンバー一人ひとりの日常業務とどう結びついているかを明確にすることです。

目標の共有プロセスも極めて重要です。

単に目標を伝達するだけでなく、なぜその目標が重要なのか、達成することでチームや組織、さらには顧客にどのような価値をもたらすのかを丁寧に説明する必要があります。

メルカリのOKR導入事例では、全社目標から部門目標、チーム目標、個人目標へと段階的にブレークダウンすることで、全従業員が会社の方向性を理解できるようになり、チーム間協働が43%改善したと報告されています(出典:メルカリ「OKR導入による組織変革レポート」2023年)。

目標設定の際によく陥る落とし穴が「過度な野心」です。

確かに高い目標は人を鼓舞しますが、現実離れした目標は逆にモチベーションを低下させます。

心理学の研究では、達成可能性が60-70%程度の目標が最も高いパフォーマンスを引き出すことが示されています。

これは「ストレッチゴール」と呼ばれ、適度な挑戦と達成可能性のバランスが取れた状態です。

目標は「ちょっと頑張れば届く」くらいが理想的。高すぎても低すぎてもダメなんですね。

また、目標は定期的に見直す必要があります。

市場環境や組織の状況は常に変化しており、3か月前に設定した目標が現在も適切とは限りません。

月次でのレビューセッションを設け、必要に応じて目標を調整する柔軟性が求められます。

ただし、あまりに頻繁に目標を変更すると、チームは方向性を見失うため、バランスが重要です。

・ビジュアル化で進捗を常に可視化

・目標に「意味づけ」をして社会的意義を明確化

・デジタルツールでリアルタイム共有

目標共有のための効果的なツールとして、ビジュアル化があります。

ダッシュボードやカンバンボード、進捗グラフなどを活用し、目標と現状のギャップを常に可視化することで、チーム全員が同じ認識を持ち続けることができます。

デジタルツールを活用すれば、リアルタイムでの進捗共有も可能になります。

さらに、目標設定には「意味づけ」が不可欠です。

特にミレニアル世代やZ世代のメンバーは、単なる数値目標よりも、その仕事が持つ社会的意義や個人の成長にどう貢献するかを重視する傾向があります。

目標を設定する際は、組織のミッションやビジョンとの関連性を明確にし、メンバーが誇りを持って取り組める文脈を提供することが重要です。

2. メンバーの強みを活かす適材適所

チームメンバーの配置は、パズルのピースを組み合わせる作業に似ています。

一人ひとりが持つ独自の形(強み)を理解し、最適な場所に配置することで、美しい全体像(高いパフォーマンス)が完成します。

ギャラップ社の調査によると、自分の強みを毎日発揮できる機会がある従業員は、そうでない従業員と比べて6倍もエンゲージメントが高く、離職率は87%低いという結果が出ています(出典:Gallup “State of the Global Workplace” 2024)。

メンバーの強みを活かせば、チーム全体のパフォーマンスが劇的に向上するんですね!

適材適所を実現するための第一歩は、メンバーの強みを正確に把握することです。

これは単にスキルや経験を確認するだけでなく、性格特性、価値観、働き方の好み、学習スタイルなど、多面的な要素を考慮する必要があります。

1on1ミーティングでの深い対話、360度フィードバック、強み診断ツール(ストレングスファインダーなど)を活用することで、より客観的な理解が可能になります。

📝 強みに応じた配置の具体例

例えば、細部にこだわり正確性を重視するメンバーには品質管理やデータ分析を、創造性豊かで新しいアイデアを生み出すのが得意なメンバーには企画立案や新規事業開発を、対人関係構築が得意なメンバーには顧客対応や社内調整を任せるといった具合です。

重要なのは、単に「得意だから」という理由だけでなく、本人がその仕事にやりがいを感じるかどうかも考慮することです。

強みの活用において注意すべきは、「強み」と「好き」は必ずしも一致しないということです。

あるメンバーが営業成績で優秀な結果を出していても、本人は企画職を希望しているかもしれません。

このようなギャップを放置すると、短期的には成果が出ても、長期的にはモチベーション低下や離職につながります。

定期的なキャリア面談を通じて、本人の志向性を理解し、強みと意欲が重なる領域を見つけることが重要です。

得意なことと好きなことが違うケースもあるんですね。両方を考慮した配置が大切です。

チーム構成を考える際は、多様性のバランスも重要です。

全員が同じタイプの強みを持つチームは、一見効率的に見えますが、視点の偏りや創造性の欠如といった問題を生じやすくなります。

理想的なチームは、分析型、実行型、創造型、調整型など、異なるタイプの強みを持つメンバーで構成されます。

タックマンモデルの研究では、多様性の高いチームは初期段階(混乱期)では摩擦が生じやすいものの、成熟期に達すると単一性の高いチームよりも高いパフォーマンスを発揮することが示されています。

・補完関係を構築して互いの弱みをカバー

・ストレッチアサインメントで段階的に成長を促進

・定期的な評価で新たな強みを発見

強みを活かす上で見落とされがちなのが、「補完関係」の構築です。

例えば、アイデアは豊富だが実行力に欠けるメンバーと、創造性は低いが着実に実行できるメンバーをペアにすることで、互いの弱みを補い合える関係を作ることができます。

このような補完関係は、メンバー同士の相互理解と尊重を深め、チーム全体の結束力を高める効果もあります。

また、強みは固定的なものではなく、経験や学習によって進化します。

定期的にメンバーの成長を評価し、新たに獲得した強みを活用する機会を提供することが重要です。

例えば、プレゼンテーションが苦手だったメンバーが研修や実践を通じて改善した場合、徐々に発表の機会を増やすなど、段階的な挑戦の場を設けることで、さらなる成長を促すことができます。

実務的なアプローチとして、「ストレッチアサインメント」という手法があります。

これは、現在の能力をわずかに超える仕事を意図的に任せることで、成長を促進する方法です。

ただし、これは本人の強みの延長線上にある課題である必要があります。

全く異なる領域の仕事を無理に押し付けても、ストレスを生むだけで成長にはつながりません。

3. 心理的安全性の確保

GoogleのProject Aristotleが明らかにした最も重要な発見の一つは、チームの効果性を決める第1要因が「心理的安全性」だということでした。

心理的安全性とは、チームメンバーが恥ずかしい思いをしたり、拒絶されたり、罰を受けたりすることなく、リスクを取ったり、質問したり、間違いを認めたりできる環境のことです。

心理的安全性の高いチームは、そうでないチームと比べて離職率が59%低く、イノベーションプロジェクトが47%多いという調査結果があります(出典:Google re:Work “Guide: Understand team effectiveness” 2024)。

失敗を恐れずに挑戦できる環境こそが、イノベーションを生み出すんですね!

心理的安全性を築く上で最も重要なのは、リーダー自身の振る舞いです。

完璧主義的な態度や失敗に対する厳しい批判は、メンバーを萎縮させ、リスクを避ける文化を生み出します。

逆に、リーダーが自身の失敗や不確実性を率直に認め、「私も学習中です」という姿勢を示すことで、メンバーも安心して挑戦できるようになります。

📝 失敗の祝福文化を導入する

具体的な実践方法として、「失敗の祝福」という文化を導入することが効果的です。

例えば、月次ミーティングで「今月の建設的な失敗」を共有し、そこから得られた学びを称賛する時間を設けます。

重要なのは、単なる怠慢や不注意による失敗ではなく、新しいことに挑戦した結果としての失敗を評価することです。

このような取り組みにより、失敗が学習と成長の機会として認識されるようになります。

心理的安全性を阻害する最大の要因の一つは、「評価への恐れ」です。

メンバーは、発言や行動が評価に影響することを恐れ、本音を言えなくなります。

この問題を解決するためには、評価制度自体を見直す必要があります。

・挑戦の過程や学習の姿勢も評価項目に含める

・360度評価で多面的な視点を取り入れる

・定期的なフィードバックで改善の機会を提供

「聴く文化」の醸成も心理的安全性には不可欠です。

メンバーの発言を途中で遮らない、批判的なコメントを避ける、アイデアに対して「Yes, and…」で応答する、沈黙を恐れずに考える時間を与えるなど、傾聴のスキルをチーム全体で共有することが重要です。

特に日本の組織では、年齢や職位による上下関係が強く、若手メンバーが発言しにくい環境になりがちです。

意識的にフラットなコミュニケーションを促進する必要があります。

「Yes, and…」のアプローチは、相手のアイデアを否定せずに発展させる素晴らしい方法ですね。

心理的安全性は、多様性と密接に関連しています。

異なる背景、価値観、経験を持つメンバーが、それぞれの違いを尊重され、受け入れられていると感じることで、真の意味での心理的安全性が実現します。

ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みは、単なる社会的責任ではなく、チームパフォーマンス向上のための戦略的投資なのです。

また、心理的安全性は「甘やかし」とは異なります。

高い基準を設定し、建設的な批判を行うことは必要です。

重要なのは、人格を否定するのではなく、行動や成果に焦点を当てたフィードバックを行うことです。

「あなたはダメだ」ではなく、「この方法では期待した結果が得られませんでした。別のアプローチを一緒に考えましょう」という伝え方が効果的です。

4. 継続的なフィードバックと成長支援

従来の年次評価制度は、もはや現代のビジネススピードに対応できません。

市場環境が急速に変化し、プロジェクトサイクルが短縮化する中で、リアルタイムでの軌道修正と継続的な成長支援が不可欠になっています。

実際、継続的フィードバックを実施している企業は、年次評価のみの企業と比べて、従業員パフォーマンスが14.9%高いという調査結果があります(出典:Deloitte “Global Human Capital Trends” 2024)。

年に一度の評価では遅すぎる時代。日々のフィードバックが成長の鍵なんですね!

効果的なフィードバックには、いくつかの重要な原則があります。

・具体性:抽象的ではなく具体的な事例と改善点を示す

・タイミング:出来事から24時間以内が理想

・バランス:改善点と良い点の両方を伝える

第一に、具体性です。

「もっと頑張ってください」という抽象的なフィードバックではなく、「昨日のプレゼンテーションで、データの裏付けが不足していた部分がありました。次回は、各主張に対して最低3つの根拠を示すようにしましょう」という具体的な指摘が必要です。

第二に、タイミングの重要性です。

フィードバックは出来事から時間が経過するほど効果が薄れます。

理想的には、その場で、遅くとも24時間以内に行うべきです。

ただし、感情的になっている場合は、冷静になるまで待つことも重要です。

怒りや失望の感情をそのままぶつけても、建設的な結果は得られません。

第三に、バランスの取れたアプローチです。

改善点ばかりを指摘すると、メンバーは自信を失います。

逆に、褒めるばかりでは成長が停滞します。

「サンドイッチ法」(褒める→改善点→褒める)は古典的ですが効果的な手法です。

ただし、機械的に適用すると不自然になるため、状況に応じて柔軟に調整する必要があります。

📝 1on1ミーティングの効果的な活用

1on1ミーティングは、継続的フィードバックの中核となる仕組みです。

ZOZOテクノロジーズのSREチームでは、週30分の1on1ミーティングを実施することで、メンバー満足度100%を達成しました。

重要なのは、この時間を単なる進捗報告の場にしないことです。

メンバーの成長、キャリア目標、個人的な課題、チームへの提案など、より深い対話を行う機会として活用すべきです。

1on1は進捗報告会ではなく、メンバーの成長を支援する対話の場なんですね。

成長支援においては、個々のメンバーの学習スタイルを理解することが重要です。

ある人は本や動画で学ぶことを好み、別の人は実践を通じて学ぶことを好みます。

画一的な研修プログラムではなく、個別最適化された学習機会を提供することで、より効果的な成長を促すことができます。

メンタリングとコーチングの使い分けも重要です。

メンタリングは経験豊富な先輩が知識やスキルを伝授する関係であり、コーチングは相手の中にある答えを引き出す支援です。

新入社員には基礎知識を教えるメンタリングが、ある程度経験を積んだメンバーには自己発見を促すコーチングが効果的です。

・ラーニングセッションでメンバーが交代で専門知識を共有

・外部セミナーの内容をチーム内で報告

・失敗事例から学んだことを発表する場を設ける

また、成長支援は個人だけでなく、チーム全体の学習文化構築も含みます。

「ラーニングセッション」を定期的に開催し、メンバーが交代で自分の専門知識を共有する、外部セミナーの内容を報告する、失敗事例から学んだことを発表するなど、組織的な知識共有の仕組みを作ることが重要です。

フィードバックの効果を最大化するためには、受け手の準備も必要です。

メンバーに対して、フィードバックを成長の機会として捉える姿勢を育てることが重要です。

防御的な反応や言い訳ではなく、「どうすれば改善できるか」という建設的な議論ができる関係性を築くことが、継続的な成長の基盤となります。

5. 多様性の尊重とインクルージョン

現代のチームマネジメントにおいて、多様性(ダイバーシティ)の尊重と包摂(インクルージョン)は、もはや選択肢ではなく必須要件です。

McKinseyの調査によると、ジェンダーの多様性が上位25%の企業は、下位25%の企業と比べて収益性が25%高く、民族的多様性では36%高いという結果が出ています(出典:McKinsey “Diversity wins: How inclusion matters” 2024)。

多様性は倫理的な課題だけでなく、ビジネスの競争力にも直結するんですね!

日本の職場では特に、世代間ギャップが大きな課題となっています。

ベテラン世代、ミレニアル世代、Z世代それぞれが異なる価値観、働き方への期待、コミュニケーションスタイルを持っています。

例えば、ベテラン世代は対面でのコミュニケーションと長期的な関係構築を重視する傾向がある一方、Z世代はデジタルツールを活用した効率的なコミュニケーションと、ワークライフバランスを重視します。

📝 世代間の違いを強みに変える

これらの違いを「問題」として捉えるのではなく、「強み」として活用することが重要です。

ベテランの経験知と若手のデジタルスキルを組み合わせる「リバースメンタリング」、世代混合のプロジェクトチーム編成、多様な視点を活かしたイノベーション創出など、違いを価値に変える仕組みづくりが求められます。

ジェンダーの多様性も重要な要素です。

女性管理職比率が低い日本企業では、意識的な取り組みが必要です。

単に数値目標を設定するだけでなく、女性が活躍しやすい環境整備(柔軟な勤務制度、育児支援、メンター制度など)と、無意識のバイアスを排除する取り組み(ブラインド採用、多様な評価者による評価など)を並行して進める必要があります。

無意識のバイアスって、自分では気づきにくいからこそ、仕組みで対処することが大切なんですね。

文化的多様性への対応も増えています。

グローバル化により、異なる国籍や文化背景を持つメンバーが増加しています。

言語の壁だけでなく、意思決定のスタイル(コンセンサス重視か個人決定か)、時間に対する考え方(厳密か柔軟か)、フィードバックの受け取り方(直接的か間接的か)など、文化による違いを理解し、橋渡しをする能力が求められます。

・全員の意見を平等に扱い、少数派の声も尊重

・個々の事情に配慮した柔軟な対応を行う

・成功も失敗もチーム全体で共有する

インクルージョンの実現には、「所属感」の醸成が鍵となります。

全てのメンバーが「このチームの一員として受け入れられている」と感じることで、初めて多様性の価値が発揮されます。

具体的には、全員の意見を平等に扱う、少数派の声も尊重する、個々の事情に配慮した柔軟な対応を行う、成功も失敗もチーム全体で共有するなどの実践が重要です。

また、「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」への対処も不可欠です。

私たちは誰もが無意識のうちに偏見を持っており、それが意思決定や評価に影響を与えています。

定期的なバイアス研修の実施、多様な視点でのディスカッション、データに基づく客観的な評価など、バイアスを最小化する仕組みを導入することが重要です。

| 多様性の種類 | 具体的な取り組み例 |

|---|---|

| 世代間多様性 | リバースメンタリング、世代混合チーム編成 |

| ジェンダー多様性 | 柔軟な勤務制度、ブラインド採用、メンター制度 |

| 文化的多様性 | 異文化理解研修、多言語対応、文化的配慮 |

最後に、多様性とインクルージョンは「正しいことだから」という倫理的理由だけでなく、ビジネス上の競争優位性をもたらすことを理解することが重要です。

多様な視点は創造的な問題解決を促進し、幅広い顧客ニーズへの対応を可能にし、優秀な人材の獲得と定着を促進します。

これは、持続可能な組織成長のための戦略的投資なのです。

チームマネジメント力を高める6つの必須スキル

「マネジメント力不足を感じている」──これは多くの管理職が抱える共通の悩みです。

Smart相談室の2024年調査によると、管理職の60%が勤務先でのマネジメント層への支援・サポートが不十分だと回答し、その結果として51.7%が離職や休職を検討した経験があります。

しかし、必要なスキルを体系的に理解し、段階的に習得していけば、確実にマネジメント力は向上します。

マネジメントスキルは生まれ持った才能ではなく、正しい方法で学べば誰でも身につけられるものです!

本章では、チームの生産性向上とメンバーのモチベーション改善を実現するために不可欠な6つのスキルを、実践的なトレーニング方法とともに解説します。

これらのスキルは独立したものではなく、相互に関連し合いながら、総合的なマネジメント力を形成します。

コミュニケーション力の磨き方

しかし、ALL DIFFERENTの調査では、管理職の30.4%が「部下とのコミュニケーション」を課題として挙げており、特に世代間ギャップによるコミュニケーションの難しさが浮き彫りになっています。

📝 アクティブリスニングの実践

効果的なコミュニケーションの第一歩は、「聴く力」の向上です。

多くのマネージャーは「伝える」ことに注力しがちですが、実はメンバーの話を深く聴くことの方が重要です。

アクティブリスニングの技法を身につけることで、メンバーの本音を引き出し、潜在的な問題を早期に発見できるようになります。

「話す:聴く」の理想的な割合は2:8と言われています。マネージャーは聴くことに8割の時間を使いましょう!

アクティブリスニングの具体的な実践方法として、まず相手の話を最後まで聞く習慣をつけることから始めます。

途中で口を挟みたくなる衝動を抑え、相手が話し終わるまで待ちます。

その間、うなずきや「なるほど」「そうですか」といった相槌で、聴いていることを示します。

話が終わったら、「つまり〜ということですね」と要約して確認することで、正確な理解を確保できます。

📝 非言語コミュニケーションの重要性

メラビアンの法則によると、コミュニケーションにおいて言語情報が占める割合はわずか7%で、声のトーンが38%、表情や姿勢などの視覚情報が55%を占めます。

オンライン会議が増えた現在でも、カメラをオンにする、声のトーンに気を配る、リアクションを大きくするなどの工夫で、非言語コミュニケーションを豊かにすることができます。

・Z世代:短く明確なメッセージと即座のフィードバックを好む

・ベテラン世代:背景説明を重視し、対面での丁寧なコミュニケーションを好む

世代間ギャップへの対処には、各世代の特性を理解することが重要です。

例えば、Z世代(1997年以降生まれ)は、短く明確なメッセージを好み、フィードバックは即座に欲しがる傾向があります。

一方、ベテラン世代は背景説明を重視し、対面での丁寧なコミュニケーションを好みます。

これらの違いを認識し、相手に応じてコミュニケーションスタイルを調整する「コミュニケーション・アジャイル」の能力が求められます。

文書コミュニケーションも重要なスキルです。

メール、チャット、報告書など、文書でのコミュニケーションが増加している中、簡潔で明確な文章を書く能力は不可欠です。

PREP法(Point:結論、Reason:理由、Example:具体例、Point:結論の再確認)を活用することで、論理的で分かりやすい文書を作成できます。

📝 難しい会話を行うスキル

パフォーマンスの低いメンバーへのフィードバック、給与や昇進に関する期待値調整、組織変更の伝達など、マネージャーは避けられない困難な会話に直面します。

これらの場面では、事実に基づいて話す、感情的にならない、相手の立場に共感を示す、建設的な解決策を一緒に考えるという原則を守ることが重要です。

難しい会話は避けたくなりますが、適切なタイミングで誠実に対話することで、むしろ信頼関係が深まります!

コミュニケーション力向上のための実践的なトレーニング方法として、ロールプレイングが効果的です。

同僚とペアを組み、実際の業務シーンを想定して練習します。

例えば、「部下からの昇給要求への対応」「チーム目標未達成の説明」などのシナリオを用意し、交互に役割を演じます。

終了後にフィードバックを交換することで、自分のコミュニケーションの癖や改善点を認識できます。

また、「コミュニケーション日記」をつけることも有効です。

日々のコミュニケーションで上手くいった点、失敗した点、相手の反応などを記録し、定期的に振り返ることで、パターンを発見し改善につなげることができます。

特に、同じ相手との繰り返しのやり取りを分析することで、その人に最適なコミュニケーション方法を見つけることができます。

問題解決力とロジカルシンキング

チーム運営では日々様々な問題が発生します。

納期遅延、品質問題、メンバー間の対立、顧客クレーム──これらの問題に対して、感情的にならず論理的に解決策を導き出す能力は、マネージャーにとって不可欠です。

実際、問題解決力の高いマネージャーが率いるチームは、そうでないチームと比べて生産性が31%高いという調査結果があります。

問題解決のカギは「表面的な症状」と「根本原因」を見極めることです!

問題解決の第一歩は、「問題の定義」です。

多くの場合、表面的な症状と根本原因を混同してしまいます。

例えば、「チームの生産性が低い」という問題に対して、すぐに「もっと頑張るよう指示する」という対策を取るのではなく、なぜ生産性が低いのかを深掘りする必要があります。

📝 5 Whys(なぜなぜ分析)の活用例

「5 Whys(なぜなぜ分析)」は、根本原因を特定するシンプルで効果的な手法です。

問題に対して「なぜ?」を5回繰り返すことで、表面的な症状から根本原因にたどり着きます。

プロジェクトの納期遅延が発生

テスト工程で想定外の時間を要した

品質に問題があることが判明

上流工程でのチェックが甘かった

スケジュールにレビュー時間の組み込みがなかった

プロジェクト計画段階での見積もりの甘さが真の原因

ロジックツリーも強力な問題解決ツールです。

問題を構成要素に分解し、ツリー状に整理することで、全体像を俯瞰的に把握できます。

MECEの原則(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive:漏れなく重複なく)に従って分解することで、見落としを防ぎ、効率的に分析できます。

📝 データドリブンな意思決定

勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいて判断することで、より精度の高い問題解決が可能になります。

ただし、データの解釈には注意が必要です。

相関関係と因果関係の違いを理解し、サンプルサイズの適切性を確認し、外れ値の影響を考慮するなど、統計リテラシーを身につける必要があります。

「相関関係がある」ことと「因果関係がある」ことは別物です。データの背景にある真の関係性を見極めましょう!

仮説思考も効果的なアプローチです。

限られた情報から仮説を立て、それを検証していくことで、効率的に問題解決を進められます。

重要なのは、仮説に固執せず、データや事実によって否定された場合は素早く軌道修正することです。

・ブレインストーミング:多様なアイデアを自由に出し合う

・マインドマップ:思考を視覚化して整理する

・SCAMPER法:既存の枠を超えた発想を促す

創造的問題解決の手法も活用すべきです。

ブレインストーミング、マインドマップ、SCAMPER法(Substitute:代替、Combine:結合、Adapt:適応、Modify:修正、Put to other uses:転用、Eliminate:削除、Reverse:逆転)など、既存の枠にとらわれない発想を促す技法を使うことで、革新的な解決策を見つけることができます。

問題解決において見落とされがちなのが、「実行可能性」の検証です。

理論的には完璧な解決策でも、リソース、時間、組織文化などの制約により実行できない場合があります。

解決策を評価する際は、効果の大きさだけでなく、実現可能性、必要なリソース、リスク、副作用なども総合的に考慮する必要があります。

人材育成・コーチング力

優秀なマネージャーは、単に成果を出すだけでなく、次世代のリーダーを育成することで組織に長期的な価値をもたらします。

日本生産性本部の調査では、人材育成を重視する企業は、そうでない企業と比べて5年間の売上成長率が2.3倍高いという結果が出ています。

部下の成長をサポートすることで、自分自身も成長できます。人材育成は投資であり、必ず大きなリターンが返ってきます!

📝 成長マインドセットの醸成

効果的な人材育成の基盤となるのは、「成長マインドセット」の醸成です。

キャロル・ドゥエックが提唱するこの概念は、能力は固定的ではなく、努力と学習によって向上するという信念を指します。

マネージャー自身がこのマインドセットを持ち、メンバーにも浸透させることで、継続的な成長文化を築くことができます。

コーチングは、人材育成の中核となるスキルです。

ティーチング(教える)とは異なり、コーチングは相手の中にある答えを引き出すアプローチです。

GROWモデル(Goal:目標、Reality:現状、Options:選択肢、Way forward:行動計画)は、構造化されたコーチングセッションを行うための効果的なフレームワークです。

・事前準備:メンバーに議題を考えてもらう

・話す割合:メンバー8割、マネージャー2割が理想

・質問手法:オープンクエスチョンを活用する

1on1ミーティングは、コーチングを実践する最良の機会です。

効果的な1on1のためには、事前準備が重要です。

メンバーに議題を考えてもらい、自分も相手の最近の成果や課題を把握しておきます。

会話の8割はメンバーが話し、マネージャーは質問と傾聴に徹することが理想的です。

「どう思いますか?」「他にどんな方法がありますか?」といったオープンクエスチョンを活用することで、メンバーの思考を深めることができます。

📝 スキルギャップの特定と対処

現在のスキルレベルと求められるレベルの差を明確にし、段階的な成長計画を立てます。

重要なのは、一度に多くのスキルを詰め込むのではなく、優先順位をつけて集中的に取り組むことです。

「70-20-10の法則」(経験から70%、他者から20%、研修から10%学ぶ)を意識し、実践的な学習機会を提供することが効果的です。

研修だけでは人は育ちません。実践の場で経験を積むことが最も重要な学習方法です!

デリゲーション(権限委譲)も人材育成の重要な手段です。

適切なレベルの仕事を任せることで、メンバーは新しいスキルを獲得し、自信を深めます。

ただし、丸投げではなく、明確な期待値設定、必要なリソースの提供、定期的なチェックイン、失敗の許容と学習機会の提供が必要です。

フィードバック力も欠かせません。

建設的なフィードバックは成長の栄養源です。

SBI法(Situation:状況、Behavior:行動、Impact:影響)を使うことで、具体的で客観的なフィードバックを提供できます。

例えば、「昨日の会議で(状況)、あなたがデータを使って説明したこと(行動)により、全員が納得して決定が早まりました(影響)」という形式です。

| フィードバックのタイプ | 特徴と活用場面 |

|---|---|

| ポジティブフィードバック | 良い行動を強化し、モチベーションを高める。日常的に積極的に行う |

| 建設的フィードバック | 改善点を伝え、成長を促す。具体的な行動に焦点を当てる |

| フィードフォワード | 過去ではなく未来に焦点を当て、次の行動を提案する |

キャリア開発支援も重要な役割です。

メンバーの長期的なキャリア目標を理解し、現在の役割がその目標にどうつながるかを示すことで、モチベーションを維持できます。

社内外のネットワーキング機会の提供、メンター紹介、横断的プロジェクトへの参加推奨など、多様な成長機会を提供することが求められます。

意思決定力とリスク管理

どのプロジェクトを優先するか、誰をリーダーに任命するか、問題のあるメンバーにどう対処するか──これらの決定の質が、チームの成否を左右します。

スタンフォード大学の研究によると、意思決定の質が10%向上すると、組織のパフォーマンスは6%向上するという相関があります。

すべての決定に同じ時間をかける必要はありません。重要度に応じて意思決定のスピードを調整しましょう!

効果的な意思決定の第一歩は、「決定すべきことを決定する」ことです。

全ての問題に同じように時間をかけるのは非効率です。

重要度と緊急度のマトリックスを使い、即断すべきこと、じっくり検討すべきこと、他者に委譲すべきことを分類します。

アマゾンの「Type 1 / Type 2 決定」の概念も参考になります。

Type 1(不可逆的で影響が大きい)は慎重に、Type 2(可逆的で影響が限定的)は素早く決定するという考え方です。

・①問題・機会の明確化

・②決定基準の設定(コスト、品質、時間、リスクなど)

・③選択肢の生成(最低3つは考える)

・④各選択肢の評価(定量的・定性的分析)

・⑤最適案の選択

・⑥実行計画の策定

・⑦モニタリングと修正

意思決定プロセスの構造化も重要です。

上記の7つのステップを踏むことで、より質の高い決定が可能になります。

📝 リスク管理の4つの戦略

リスク管理は意思決定と密接に関連します。

リスクを適切に評価し、管理することで、より確信を持って決定を下すことができます。

リスクマトリックス(発生確率×影響度)を使って、リスクを可視化し、優先順位をつけることが効果的です。

| リスク対応戦略 | 説明と活用例 |

|---|---|

| 回避 | リスクを生じさせる活動を行わない。高リスク案件の中止など |

| 軽減 | リスクの確率や影響を減らす。バックアッププランの準備など |

| 移転 | 保険などで第三者に移す。外部専門家への委託など |

| 受容 | リスクを認識した上で受け入れる。影響が限定的な場合など |

それぞれのリスクに対して、最適な戦略を選択する必要があります。

確証バイアス(自分の考えを支持する情報ばかり集める)、アンカリング効果(最初の情報に引きずられる)、サンクコスト錯誤(既に投資したものに固執する)など、様々なバイアスが意思決定を歪めます。

これらを認識し、意識的に対処することが重要です。

例えば、「悪魔の代弁者」役を設定し、反対意見を述べてもらうことで、確証バイアスを軽減できます。

バイアスは誰にでもあります。重要なのは、それを認識して対策を講じることです!

データと直感のバランスも重要です。

データドリブンな意思決定は重要ですが、全てをデータで判断できるわけではありません。

特に人に関する決定や、前例のない状況では、経験に基づく直感も重要な判断材料となります。

重要なのは、どの部分がデータに基づき、どの部分が直感なのかを明確にすることです。

タイムマネジメントと優先順位付け

全ての人に1日24時間が与えられていますが、その使い方によって成果は大きく異なります。

マッキンゼーの調査によると、効果的なタイムマネジメントを行うマネージャーは、そうでないマネージャーと比べて、チームの生産性が23%高く、自身のストレスレベルが40%低いという結果が出ています。

時間管理の本質は「何をやるか」よりも「何をやらないか」を決めることです!

📝 重要度と緊急度の区別

優先順位付けの基本は、「重要度」と「緊急度」の区別です。

スティーブン・コヴィーの「7つの習慣」で紹介される時間管理マトリックスは、このコンセプトを明確に示しています。

多くのマネージャーは緊急だが重要でないタスク(無駄な会議、不要なメールなど)に時間を奪われ、重要だが緊急でないタスク(戦略立案、人材育成、関係構築など)を後回しにしがちです。

| マトリックス | 特徴と対応 |

|---|---|

| 重要×緊急 | 危機対応、期限のある重要課題。即座に対応する |

| 重要×非緊急 | 戦略立案、人材育成、関係構築。最も時間を割くべき領域 |

| 非重要×緊急 | 無駄な会議、一部のメール。可能な限り削減・委譲する |

| 非重要×非緊急 | 時間の浪費活動。徹底的に排除する |

パレートの法則(80/20の法則)の活用も効果的です。

成果の80%は活動の20%から生まれるという原則を意識し、最も価値を生む活動に集中することが重要です。

例えば、顧客の20%が売上の80%を占めているなら、その重要顧客に時間を集中させるべきです。

1週間、自分の時間の使い方を15分単位で記録してみると、驚くほど多くの無駄が見つかります。

会議の準備不足による時間の浪費、メールチェックの頻度の高さ、集中力が途切れることによる作業の非効率性などが明らかになります。

・集中作業時間:最重要タスクに没頭する時間を確保

・思考時間:戦略や計画を考える時間をブロック

・メール処理時間:決まった時間にまとめて処理

時間のブロッキング技法も有効です。

カレンダーに「集中作業時間」「思考時間」「メール処理時間」などをブロックとして確保することで、断片化を防ぎ、深い作業に集中できます。

特に朝の時間は認知能力が高いため、最も重要で創造的な仕事に充てることが推奨されます。

朝の2時間は、午後の4時間に匹敵する価値があります。ゴールデンタイムを有効活用しましょう!

デリゲーションは、タイムマネジメントの重要な要素です。

マネージャーの役割は「自分にしかできないこと」に集中することです。

それ以外のタスクは、適切なメンバーに委譲すべきです。

ただし、丸投げではなく、明確な期待値設定、必要な権限の付与、適切なフォローアップが必要です。

📝 会議の効率化

日本企業では会議時間が長く、生産性を阻害しているケースが多く見られます。

会議の目的明確化、事前の資料配布、時間厳守、アクションアイテムの明確化など、基本的なルールを徹底することで、会議時間を30-50%削減できます。

- 会議の目的を明確にする(情報共有、意思決定、ブレスト等)

- 事前に資料を配布し、参加者に目を通してもらう

- 開始時間・終了時間を厳守する

- 必要最小限の参加者に絞る

- アクションアイテムと担当者を明確にする

エモーショナルインテリジェンス(EQ)

ダニエル・ゴールマンの研究によると、リーダーシップの成功要因の67%はEQによるもので、IQは33%に過ぎません。

特に上位の管理職になるほど、EQの重要性は増します。

IQは変えにくいですが、EQはトレーニングによって向上させることができます!

・自己認識:自分の感情を理解する

・自己管理:感情を適切にコントロールする

・社会的認識:他者の感情を読み取る

・関係管理:感情を使って他者と効果的に関わる

EQは4つの領域から構成されます。

これらの能力は、トレーニングによって向上させることができます。

📝 自己認識を高める方法

感情日記をつけることが効果的です。

1日の終わりに、その日感じた主要な感情、その原因、身体的な反応、取った行動を記録します。

パターンを分析することで、自分の感情的なトリガーや傾向を理解できます。

例えば、「批判されると防御的になる」「期限が迫ると焦りやすい」などの傾向が見えてきます。

自己管理の技術として、「感情のラベリング」があります。

感情を感じた時に、それを言葉で表現することで、感情と距離を置くことができます。

「私は今、怒りを感じている」と認識することで、怒りに支配されるのではなく、それを管理することができます。

深呼吸、カウントダウン、一時的な場の離脱など、感情を落ち着かせる技法も重要です。

「6秒ルール」を覚えておきましょう。怒りのピークは6秒間です。この6秒をやり過ごせば、冷静な判断ができるようになります!

社会的認識を向上させるには、積極的な観察が必要です。

メンバーの表情、声のトーン、姿勢、言葉の選び方などから、感情を読み取る練習をします。

特に、言葉と非言語的サインの不一致に注目することが重要です。

「大丈夫です」と言いながら、表情が暗い場合、本当の感情は異なる可能性があります。

「もし自分がこの立場だったら」と想像し、相手の感情に寄り添うことで、より深い信頼関係を築くことができます。

📝 感情の伝染効果

関係管理においては、感情の伝染効果を理解することが重要です。

リーダーの感情は、チーム全体に影響を与えます。

ポジティブな感情を意識的に表現することで、チームの雰囲気を向上させることができます。

ただし、不自然なpositivityは逆効果なので、真正性を保つことが重要です。

| 場面 | 効果的な対応 |

|---|---|

| メンバーが感情的になった時 | まず相手の感情を認め、共感を示す。「お気持ちはよく分かります」 |

| 批判的なフィードバックを伝える時 | 穏やかなトーンで、事実に基づいて伝える。相手の反応に配慮する |

| チームの士気が下がっている時 | 前向きな姿勢を示しつつ、課題に正面から向き合う姿勢を見せる |

困難な感情的状況への対処も重要なスキルです。

メンバーが感情的になった時、まず相手の感情を認めることから始めます。

「お気持ちはよく分かります」「それはfrustratingだったでしょうね」といった共感的な応答で、相手の感情をvalidatedすることで、冷静な議論への道を開くことができます。

感情を否定せず、まず受け止めることが信頼関係構築の第一歩です!

EQの向上は、チームの心理的安全性向上にも直結します。

感情的に知的なリーダーは、メンバーの感情的ニーズを理解し、適切にサポートすることで、安心して挑戦できる環境を作ることができます。

これは、イノベーションと成長の基盤となります。

【業界別】チームマネジメントの実践例と手法

自分の業界や組織規模に合ったチームマネジメントの実践例を見つけることは、新任マネージャーにとって切実な課題です。

「他社ではうまくいっているのに、なぜうちではうまくいかないのか」──この疑問の答えは、多くの場合、業界特有の文化や制約を考慮していないことにあります。

実際、日本能率協会の調査によると、業界特性を考慮したマネジメント手法を導入した企業は、汎用的な手法のみを使用する企業と比べて、実装成功率が42%高いという結果が出ています。

業界ごとに働き方や価値観が違うから、マネジメント手法も変えないとうまくいかないんですね

本章では、業界別の成功事例と、すぐに活用できる具体的なフレームワークを詳しく解説します。

一般企業での実践例とタックマンモデル

一般企業において最も広く活用されているチーム育成フレームワークが、ブルース・タックマンが開発した5段階モデルです。

このモデルを適切に実践した企業では、チームの生産性が23-40%向上し、プロジェクト完成率が35%改善するという実証データがあります。

タックマンモデルは世界中で使われている信頼性の高いフレームワークです

タックマンモデルの5段階は以下の通りです:

📝 第1段階:形成期(Forming)

チームが形成されたばかりの段階で、メンバーは互いをよく知らず、遠慮がちで表面的な関係にとどまります。

この段階でマネージャーがすべきことは、明確な方向性の提示と、安心できる環境づくりです。

実践例として、ぐるなびの新規プロジェクトチームでは、形成期に「チームキャンバス」というワークショップを実施しています。

メンバー全員で、チームの目的、個人の強み、期待する成果、働き方のルールなどを可視化し、共通認識を築きます。

2時間のセッションで、通常2週間かかる形成期を1週間に短縮できました。

📝 第2段階:混乱期(Storming)

メンバー間で意見の対立が生じ、役割や責任の境界で摩擦が起きる段階です。

多くのマネージャーはこの段階を避けようとしますが、実はチーム成長に不可欠なプロセスです。

混乱期を経験しないチームは、60%高い失敗率を示すという研究結果があります。

対立を恐れず、むしろ健全な議論の場として活用することが大切なんですね

タニタでは、混乱期を「健全な対立」として積極的に受け入れる文化を構築しています。

週次の「コンフリクト・レビュー」セッションで、対立点を建設的に議論し、相互理解を深めます。

・人格攻撃はしない

・データと事実に基づいて議論する

・最終的にはチームの決定に従う

この取り組みにより、混乱期を通常の半分の期間で乗り越えることができています。

📝 第3段階:統一期(Norming)

チームのルールや規範が確立され、協力的な関係が築かれる段階です。

メンバーは互いの強みと弱みを理解し、補完し合うようになります。

メルカリでは、統一期の定着を促進するため「チーム憲章」を作成しています。

これは、チームの価値観、行動規範、意思決定プロセスを明文化したもので、新メンバーが加わった際の指針にもなります。

四半期ごとに見直しを行い、チームの成長に合わせて更新していきます。

📝 第4段階:機能期(Performing)

チームが高いパフォーマンスを発揮する段階です。

メンバーは自律的に行動し、相互依存的な協働が実現します。

リーダーの役割は、直接的な管理から支援・促進へとシフトします。

サイバーエージェントの高業績チームでは、機能期を維持するため「自己組織化」を推進しています。

週次のスプリントプランニングで、メンバー自身がタスクを選択し、コミットメントを行います。

マネージャーは障害の除去と外部調整に専念し、チームの自律性を最大化しています。

📝 第5段階:散会期(Adjourning)

プロジェクトの終了やチームの解散段階です。

達成感の共有と学習の振り返りが重要になります。

デロイトトーマツコンサルティングでは、プロジェクト終了時に「レトロスペクティブ・セレモニー」を実施しています。

成果の祝福、個人の貢献への感謝、学んだ教訓の共有を行い、メンバーが次のチームでも活躍できるよう支援します。

このプロセスにより、組織全体の知識資産が蓄積され、次のプロジェクトの成功確率が向上します。

プロジェクト終了後の振り返りを丁寧に行うことで、組織全体が成長していくんですね

特に日本企業では、和を重んじるあまり混乱期を回避しようとする傾向がありますが、これは長期的にはチームの成長を阻害します。

各段階で必要な時間をかけ、確実に次の段階へ移行することが、強固なチーム形成の鍵となります。

IT・製造業・サービス業での活用法

業界によってチームマネジメントの最適解は異なります。

それぞれの業界特性を理解し、適切なアプローチを選択することが成功の鍵となります。

💻 IT業界:アジャイル型マネジメント

IT業界では、変化の速さと不確実性の高さから、従来の階層型マネジメントでは対応が困難です。

ZOZOテクノロジーズのSREチームは、アジャイル型マネジメントを徹底することで、週30分の1on1でメンバー満足度100%を達成しました。

具体的な実践方法として、「デイリースタンドアップ」を導入しています。

毎朝15分、チーム全員で昨日やったこと、今日やること、障害となっていることを共有します。

これにより、問題の早期発見と迅速な対処が可能になります。

毎日15分の共有で、大きな問題になる前に対処できるんですね

また、「スプリントレトロスペクティブ」を2週間ごとに実施し、プロセスの継続的改善を行っています。

・デイリースタンドアップ(毎朝15分の情報共有)

・スプリントレトロスペクティブ(2週間ごとの振り返り)

・テックリードローテーション(四半期ごとのリーダー交代)

「テックリードローテーション」も効果的な施策です。

四半期ごとに技術リーダーを交代することで、全員がリーダーシップを経験し、技術的な意思決定能力を向上させます。

これにより、単一障害点を避け、チーム全体のレジリエンスを高めています。

🏭 製造業:カイゼン型マネジメント

製造業では、品質と効率の両立が求められます。

トヨタ自動車の「カイゼン」は世界的に有名ですが、その本質は現場主導の継続的改善です。

デンソーでは、「QCサークル活動」を通じてチームマネジメントを実践しています。

5-8名の小グループで、業務上の問題を自主的に解決する活動です。

重要なのは、管理職が答えを与えるのではなく、メンバーが自ら考え、実験し、改善策を見つけることです。

年間で1チームあたり平均12件の改善提案が実施され、累積で数億円のコスト削減を実現しています。

現場の知恵を活かすことで、大きな成果につながるんですね

「見える化」もキーワードです。

生産進捗、品質指標、改善提案数などをリアルタイムで表示する大型ディスプレイを設置し、全員が同じ情報を共有します。

問題が発生した際は、「なぜなぜ分析」を現場で即座に実施し、根本原因を特定します。

「多能工化」による柔軟なチーム編成も特徴です。

メンバーが複数の工程をマスターすることで、需要変動や欠勤に柔軟に対応できます。

スキルマトリックスで各メンバーの習熟度を可視化し、計画的な教育訓練を実施しています。

☕ サービス業:顧客中心型マネジメント

サービス業では、顧客満足度がビジネスの成否を決定します。

スターバックスジャパンでは、「パートナー(従業員)の幸せが顧客の幸せにつながる」という理念のもと、独自のチームマネジメントを展開しています。

「ブリーフィング」という仕組みが特徴的です。

シフト開始前の5分間、その日の目標、新商品情報、顧客からのフィードバックを共有します。

単なる情報伝達ではなく、「今日、どんな体験を顧客に提供したいか」をチームで議論し、モチベーションを高めます。

「グリーンエプロンカード」による相互承認も効果的です。

素晴らしい行動を見つけたら、カードに記入して相手に渡します。

月間で最も多くカードを受け取ったパートナーを表彰することで、ポジティブな行動が強化されます。

お互いの良い行動を認め合う文化が、チーム全体のモチベーションを高めるんですね

「コーチング型シフトリーダー」制度も導入しています。

シフトリーダーは指示命令型ではなく、メンバーの成長を支援する役割を担います。

「どうすればもっと良くなると思う?」という問いかけを通じて、メンバーの主体性を引き出します。

| 業界 | マネジメント手法 | 重視するポイント |

|---|---|---|

| IT業界 | アジャイル型 | 変化への対応とスピード |

| 製造業 | カイゼン型 | 品質と効率の両立 |

| サービス業 | 顧客中心型 | 従業員満足と顧客満足 |

OKRを活用した目標管理の実践

OKR(Objectives and Key Results)は、GoogleやIntelで成功を収めた目標管理フレームワークで、日本企業でも急速に普及しています。

メルカリは2015年のOKR導入により、チーム間協働が43%改善、製品開発サイクルが38%短縮という成果を達成しました。

GoogleやIntelが使っている手法なら、信頼性も高そうですね

OKRの基本構造はシンプルです。

Objective(目標)は、定性的で野心的な「ありたい姿」を示し、Key Results(主要な結果)は、その達成度を測る定量的な指標です。

Objective:業界最高の顧客体験を提供する

・KR1:NPS(Net Promoter Score)を30から50に向上させる

・KR2:顧客からのクレーム対応時間を24時間から2時間に短縮する

・KR3:リピート率を40%から60%に向上させる

freeeでは、OKR導入により機能リリース速度が52%向上しました。

その成功要因は、「ムーンショット思考」の採用です。

達成確率60-70%の野心的な目標を設定することで、従来の延長線上にない革新的なアプローチを促進しています。

全社OKRの60%はトップダウン、40%はボトムアップで提案されたものから採用します。

これにより、経営の方向性と現場の創造性が融合します。

現場の意見も取り入れることで、実現可能性も高まりますね

「週次チェックイン」も成功の鍵です。

毎週月曜日の朝、15分間でOKRの進捗を確認します。

信号機方式(緑:順調、黄:要注意、赤:要支援)で状態を可視化し、問題があれば即座に対処します。

四半期末まで待たずに軌道修正できることが、OKRの大きな利点です。

📊 週次チェックインの信号機方式

🟢 緑:順調に進んでいる(目標達成見込み70%以上)

🟡 黄:要注意(目標達成見込み40-70%、対策検討が必要)

🔴 赤:要支援(目標達成見込み40%未満、即座の介入が必要)

「OKRは評価と連動させない」という原則も重要です。

OKRを人事評価に直結させると、メンバーは保守的な目標を設定しがちになります。

ChatWorkでは、OKRは方向性を示すコンパスであり、評価は別の基準で行うことで、挑戦的な目標設定を促進しています。

結果として、従業員エンゲージメントが34%改善しました。

評価と切り離すことで、思い切った挑戦ができるようになるんですね

透明性もOKRの特徴です。

全社員のOKRを誰でも閲覧できるようにすることで、他部門の取り組みを理解し、協力機会を発見できます。

Sansanでは、OKRダッシュボードを社内に大型ディスプレイで常時表示し、全員が会社の現在地を把握できるようにしています。

| OKR成功のポイント | 具体的な施策 |

|---|---|

| 双方向の設定 | トップダウン60%、ボトムアップ40% |

| 週次チェックイン | 信号機方式で進捗を可視化 |

| 評価との分離 | OKRと人事評価を切り離す |

| 透明性の確保 | 全社員のOKRを公開 |

SL理論による部下の成熟度別アプローチ

SL理論(Situational Leadership Theory)は、ポール・ハーシーとケン・ブランチャードが開発した、部下の成熟度に応じてリーダーシップスタイルを変える理論です。

この理論を実践した組織では、従業員パフォーマンスが18-25%改善、マイクロマネジメントの苦情が67%減少するという効果が報告されています。

部下の状態に合わせてマネジメントを変えることで、こんなに効果が出るんですね

SL理論では、部下の成熟度を「能力」と「意欲」の2軸で4段階に分類します:

📝 M1(成熟度低):能力低・意欲高

新入社員や新しい業務を始めたばかりのメンバーが該当します。

やる気はあるが、知識やスキルが不足している状態です。

このレベルには「指示型」リーダーシップが適切です。

具体的で詳細な指示を与え、頻繁に進捗を確認します。

日立製作所の新入社員育成では、最初の3か月は日次でタスクを設定し、その都度フィードバックを行います。

「何を、いつまでに、どのように」を明確にすることで、不安を軽減し、着実な成長を促します。

📝 M2(成熟度やや低):能力低・意欲低

業務の難しさを実感し、自信を失いかけている段階です。

「思っていたのと違う」というリアリティショックを経験することが多い時期です。

「コーチ型」リーダーシップが必要です。

指示を継続しながら、なぜその仕事が重要なのかを説明し、励ましと支援を提供します。

NTTデータでは、この段階のメンバーに「バディ制度」を適用し、先輩社員が伴走者として日常的にサポートします。

小さな成功体験を積み重ねることで、徐々に自信を回復させます。

落ち込んでいる時期こそ、励ましとサポートが大切なんですね

📝 M3(成熟度やや高):能力高・意欲低

スキルは身についたが、マンネリ化や成長の停滞を感じている段階です。

「できるけど、やりがいを感じない」という状態です。

「支援型」リーダーシップが効果的です。

意思決定に参加させ、アイデアを求め、新しい挑戦機会を提供します。

パナソニックでは、この段階のメンバーに「20%ルール」を適用し、業務時間の20%を自主的なプロジェクトに使えるようにしています。

自律性を高めることで、モチベーションの回復を図ります。

📝 M4(成熟度高):能力高・意欲高

自律的に高いパフォーマンスを発揮できる段階です。

「委任型」リーダーシップが適切です。

目標設定は共同で行いますが、実行は本人に任せます。

ソフトバンクでは、このレベルのメンバーに「社内起業制度」を提供し、新規事業の立ち上げを任せています。

定期的な報告は求めますが、日常的な管理は最小限に留めます。

能力も意欲も高いメンバーには、思い切って任せることが大切なんですね

| 成熟度 | 状態 | 適切なスタイル | 具体的な対応 |

|---|---|---|---|

| M1 | 能力低・意欲高 | 指示型 | 詳細な指示と頻繁な確認 |

| M2 | 能力低・意欲低 | コーチ型 | 指示+励まし+支援 |

| M3 | 能力高・意欲低 | 支援型 | 意思決定への参加と挑戦機会 |

| M4 | 能力高・意欲高 | 委任型 | 目標共有と実行の委任 |

営業では M4 レベルでも、プレゼンテーションでは M2 レベルということがあります。

タスクごとに成熟度を評価し、適切なアプローチを選択する必要があります。

また、成熟度は固定的ではなく、変化します。

昇進、異動、プライベートの変化などにより、成熟度が後退することもあります。

定期的な観察と対話を通じて、現在の成熟度を把握し、柔軟にリーダーシップスタイルを調整することが求められます。

・成熟度は業務ごとに異なる(一人のメンバーでも複数のレベルが存在)

・成熟度は変化する(定期的な観察が必要)

・柔軟なスタイル調整が成功の鍵

介護現場におけるチームマネジメントの実践ポイント

介護業界は、他の業界とは異なる特有の課題を抱えています。

24時間365日のシフト制勤務、多職種連携の必要性、利用者の命に関わる責任の重さ、慢性的な人材不足──これらの制約の中で、効果的なチームマネジメントを実現することは容易ではありません。

厚生労働省「チーム医療の推進に関する検討会」報告書(2010年)では、各専門職が高い専門性を前提に、目的と情報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合いながら、患者の状況に的確に対応する医療提供の重要性が強調されています。

介護現場では、看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、栄養士、ケアマネジャーなど、異なる専門性を持つ職種が一つのチームとして機能する必要があります。

本章では、この複雑な環境下で効果的なチームマネジメントを実現するための具体的な方法を解説します。

介護現場ならではの課題を踏まえた、実践的なチームマネジメント手法をご紹介していきますね!

多職種連携を円滑にする情報共有の仕組み

介護現場における多職種連携の成否は、情報共有の質にかかっています。

利用者一人ひとりの状態は刻一刻と変化し、その情報を適切に共有できなければ、ケアの質の低下や医療事故につながりかねません。

実際、情報共有システムを改善した介護施設では、インシデント発生率が32%減少、利用者満足度が28%向上したという報告があります。

情報共有がうまくいくと、チーム全体の安全性と効率性が大きく向上するんです!

申し送りの革新:SBAR方式の導入

従来の申し送りは、時系列で出来事を羅列する形式が多く、重要な情報が埋もれがちでした。

そこで効果的なのがSBAR(Situation:状況、Background:背景、Assessment:評価、Recommendation:提案)方式です。

📝 従来の申し送りとSBAR方式の比較

従来の申し送り:

「田中さんが朝食をあまり食べませんでした。昨日も食欲がなかったようです。様子を見てください。」

SBAR方式:

- S(状況):田中さんの食事摂取量が2日連続で通常の30%以下

- B(背景):3日前から活動量が低下、既往歴に嚥下困難あり

- A(評価):脱水や栄養不良のリスクあり、認知症の進行の可能性も

- R(提案):栄養士との相談、医師への報告、食事形態の見直しを提案

この方式により、情報の優先順位が明確になり、多職種間での理解も促進されます。

ある特別養護老人ホームでは、SBAR導入後、申し送り時間が平均12分から8分に短縮され、かつ情報の抜け漏れが75%減少しました。

情報共有ツールの活用と運用ルール

介護記録システムの導入は進んでいますが、重要なのはツールそのものではなく、運用ルールです。

成功している施設では、以下のようなルールを設定しています:

・リアルタイム入力の原則:ケア実施後、5分以内に入力を完了

・重要度フラグの活用:緊急度に応じて3段階(赤:即時対応、黄:当日中対応、緑:経過観察)で設定

・職種別閲覧必須項目の設定:看護師は医療情報、介護士は日常生活動作など職種ごとに明確化

・週次多職種カンファレンス:毎週金曜日14時から30分、全職種参加で実施

情報の構造化と標準化

多職種が同じ認識を持つためには、情報の標準化が不可欠です。

独自の専門用語や略語は避け、共通言語を使用します。

例えば、「ADL」ではなく「日常生活動作」、「誤嚥」ではなく「飲み込みの問題」など、専門外の職種でも理解できる表現を使います。

専門用語を使わないことで、すべての職種が同じ情報を理解できるようになります!

観察項目も標準化します。

バイタルサイン、食事摂取量、排泄回数、活動量、認知機能の5項目は全職種が毎日確認し、異常があれば即座に共有するルールを設定します。

これにより、職種の垣根を越えた包括的なアセスメントが可能になります。

コミュニケーションボードの活用

デジタルツールに加えて、アナログな「見える化」も効果的です。

スタッフルームに大型のホワイトボードを設置し、以下の情報を常時表示します:

- 本日の重点観察者(転倒リスク、体調変化など)

- 各フロアの人員配置と役割分担

- 緊急連絡先と対応フロー

- 今週の目標と進捗状況

視覚的な情報共有により、口頭での確認時間が減少し、全員が同じ情報を把握できます。

シフト制勤務でのチームビルディング方法

介護現場の最大の課題の一つが、シフト制による「チーム全員が揃わない」という問題です。

早番、日勤、遅番、夜勤のメンバーが入れ替わり、全員が顔を合わせる機会は月に1回あるかないかという施設も少なくありません。

しかし、工夫次第で強固なチーム意識を醸成することは可能です。

シフトの壁を越えたチームづくりのコツをお伝えしますね!

オーバーラップ時間の戦略的活用

シフトの引き継ぎ時間(通常15-30分)を単なる申し送りではなく、チームビルディングの機会として活用します。

ある介護老人保健施設では、「15分ミーティング」として以下の構成で実施しています:

SBAR方式で重要事項を簡潔に伝達

利用者の笑顔、改善事例など、ポジティブな情報を共有

業務改善アイデアの共有と継続的改善の場へ

この取り組みにより、単なる情報伝達から、ポジティブな雰囲気づくりと継続的改善の場へと変革しました。

結果として、スタッフの仕事への満足度が23%向上しました。

バディシステムの導入

異なるシフトで働くメンバー同士をペアにする「バディシステム」が効果的です。

例えば、早番のAさんと遅番のBさんをペアにし、月に2回は必ず重なる時間を作ります。

・情報共有の責任者:重要事項を確実に伝達

・相互サポート:困ったときの相談相手

・スキル交換:お互いの得意分野を教え合う

このシステムにより、シフトの壁を越えた関係性が構築され、チーム全体の連携が向上します。

バディがいることで、シフトが違っても頼れる相手ができるので安心ですね!

月次全体ミーティングの工夫

月1回の全体ミーティングは貴重な機会ですが、参加率の低さが課題です。

ある特別養護老人ホームでは、以下の工夫により参加率を45%から82%に向上させました:

| 工夫のポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 複数回開催 | 同じ内容を3回(朝、昼、夕)実施し、都合の良い回に参加 |

| オンライン参加 | 自宅からの参加も可能にして参加ハードルを下げる |

| 録画配信 | 参加できなかったメンバー向けに録画を共有 |

| インセンティブ設計 | 参加者には研修ポイントを付与 |

チーム日誌の活用

「チーム日誌」という共有ノートを作成し、各シフトのメンバーが気づきや感謝のメッセージを記入します。

「夜勤の〇〇さん、環境整備ありがとうございました」「早番チームの皆さん、レクリエーションの準備完璧でした」など、顔を合わせなくても感謝を伝え合える仕組みです。

この取り組みにより、シフトを越えた一体感が生まれ、離職率が前年比で18%減少しました。

スキルマトリックスによる見える化

各メンバーのスキルや資格を一覧表にした「スキルマトリックス」を作成し、共有します。

誰がどんな専門性を持っているかが一目で分かることで、シフトが異なってもお互いの強みを認識し、必要な時に適切な人に相談できるようになります。

また、このマトリックスを基に、各シフトに必要なスキルが揃っているかを確認し、バランスの取れたシフト編成を行います。

「各シフトに必ず認知症ケア専門士を1名配置」などのルールを設定することで、ケアの質を担保します。

スキルの見える化で、誰に何を相談すればいいかが明確になりますよ!

利用者中心のケアを実現するチーム体制

介護の本質は、利用者一人ひとりの尊厳を守り、その人らしい生活を支援することです。

しかし、業務効率や組織の都合が優先され、利用者本位のケアが後回しになることも少なくありません。

真の利用者中心ケアを実現するには、チーム全体の意識改革と体制づくりが不可欠です。

利用者さん一人ひとりの「その人らしさ」を大切にするチーム体制を作りましょう!

パーソン・センタード・ケアの実践

パーソン・センタード・ケア(その人中心のケア)は、認知症ケアの第一人者トム・キットウッドが提唱した理念です。

利用者を「患者」や「要介護者」としてではなく、一人の「人」として尊重し、その人の視点でケアを考えます。

ある認知症対応型共同生活介護(グループホーム)では、以下の取り組みを実施しています:

📝 ライフストーリーワークの実践

入居時に、利用者の人生史を詳細に聞き取ります。

職歴、趣味、大切にしていた価値観、思い出の場所など、その人を形作ってきた要素を記録し、全スタッフで共有します。

これにより、「認知症の田中さん」ではなく、「元教師で音楽が好きな田中さん」として接することができます。

ケアプランへの利用者参加も重要です。

可能な限り、利用者本人がケアプラン作成に参加します。

「どんな生活がしたいか」「何を大切にしたいか」を聞き取り、それを実現するためのケアを組み立てます。

意思表示が困難な場合も、表情や行動から意向を読み取る努力を続けます。

小規模チーム制(ユニットケア)

大規模施設でも、10人程度の小規模ユニットに分け、固定メンバーでケアを提供する体制が効果的です。

特定の利用者を特定のスタッフが継続的に担当することで、微細な変化にも気づきやすくなります。

・日課の柔軟な調整:起床、食事、入浴時間などを個別に設定

・レクリエーション内容の決定:利用者の興味に合わせた活動

・居室環境の個別化:その人らしい空間づくり

・家族との連絡調整:きめ細かなコミュニケーション

この自律性により、画一的なケアから個別ケアへの転換が可能になります。

実際、ユニットケアを導入した施設では、利用者の行動・心理症状(BPSD)が平均して35%減少したという報告があります。

小規模なチームだからこそ、一人ひとりに寄り添ったケアができるんですね!

多職種協働によるケアカンファレンス

月1回、利用者ごとに多職種でケアカンファレンスを実施します。

参加者は、介護職、看護職、リハビリ職、栄養士、ケアマネジャー、そして可能であれば家族です。

会議の進行は、毎回異なる職種が担当します。

これにより、各職種の視点を学び合い、相互理解が深まります。

決定事項は「ケア実施計画書」にまとめ、全員が署名することで、責任の共有を図ります。

観察と記録の質向上

利用者中心のケアには、緻密な観察が不可欠です。

「食事を残した」という事実だけでなく、「なぜ残したのか」を観察し、記録します。

食べにくそうだったのか、味が合わなかったのか、体調が悪かったのか──その背景を探ることで、個別対応が可能になります。

📝 気づきノートの活用

ある施設では、「気づきノート」を導入しました。

各スタッフが利用者の小さな変化や発見を自由に記入します。

「今日、窓の外を見て微笑んでいた」「緑茶より紅茶を好むようだ」など、ケアプランには載らない情報も共有します。

これらの積み重ねが、その人らしいケアにつながります。

家族との協働体制

家族は「チームの一員」として位置づけ、積極的に関わってもらいます。

月1回の「家族カフェ」を開催し、ケアの状況報告だけでなく、家族同士の交流の場も提供します。

家族からの要望や提案は真摯に受け止め、可能な限りケアに反映させます。

また、「家族参加型ケア」として、希望する家族には食事介助やレクリエーションへの参加を促します。

プロの技術を学びながら、利用者との関わりを維持できる機会となります。

家族の満足度が向上するだけでなく、スタッフの負担軽減にもつながります。

家族も含めたチーム全体で利用者さんを支えることが、最高のケアにつながります!

チームマネジメントのよくある失敗と対策

新任マネージャーが陥りやすい失敗は、ある程度パターン化されています。

ALL DIFFERENTの2024年調査によると、新任管理職の33.6%が「自身の判断力」を課題として挙げており、これは経験豊富な管理職の2倍の割合です(出典:ALL DIFFERENT「管理職意識調査2024年」)。

失敗は避けられないものですが、典型的な失敗パターンを知り、事前に対策を講じることで、ダメージを最小限に抑えることができます。

失敗を恐れる必要はありません。大切なのは、よくある失敗パターンを事前に知っておくことです。

本章では、多くのマネージャーが経験する失敗パターンとその具体的な回避方法、そして失敗してしまった場合のリカバリー方法を詳しく解説します。

失敗から学ぶ姿勢こそが、優れたマネージャーへの成長につながります。

マイクロマネジメントに陥らないための注意点

マイクロマネジメントは、新任マネージャーが最も陥りやすい罠の一つです。

部下の仕事を過度に細かく管理し、すべての決定に関与しようとする行為は、表面的には「責任感の表れ」に見えるかもしれません。

しかし、実際にはチームの自律性を奪い、創造性を阻害し、メンバーのモチベーションを著しく低下させます。

「責任感が強い」と「過干渉」は紙一重です。適切な距離感を保つことが重要ですね。

マイクロマネジメントの兆候を自己診断する

多くのマネージャーは、自分がマイクロマネジメントをしていることに気づいていません。

以下のチェックリストで自己診断してみましょう:

・メンバーからのメールや文書を何度も添削している

・1日に3回以上、同じメンバーに進捗確認をしている

・メンバーが決めた方法ではなく、自分のやり方を強要している

・些細な決定にも承認を求めさせている

・メンバーの会議に必ず同席している

・休暇中でも頻繁に連絡を取っている

・「私がいないと何もできない」と感じることが多い

マイクロマネジメントの根本原因を理解する

マイクロマネジメントの背景には、多くの場合、マネージャー自身の不安や恐れがあります:

📝 完璧主義の罠

「失敗したら自分の責任」という過度なプレッシャーから、すべてをコントロールしようとします。

しかし、完璧を求めるあまり、チーム全体の成長機会を奪ってしまいます。

📝 信頼の欠如

メンバーの能力を信頼できず、「自分がやった方が早い」と考えてしまいます。

これは、適切な権限委譲の経験不足から生じることが多いです。

📝 役割の混同

プレーヤーからマネージャーへの移行期に特に見られます。

現場の仕事から離れることへの不安から、細部に介入してしまいます。

📝 評価への恐怖

上司からの評価を過度に意識し、小さなミスも許容できなくなります。

これらの原因に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。自分の不安と向き合うことが第一歩です。

適切な距離感を保つ具体的方法

マイクロマネジメントを避けるには、意識的な努力と具体的な仕組みづくりが必要です:

OKRによる成果管理

プロセスではなく成果に焦点を当てます。

「何を達成するか」は明確にしますが、「どう達成するか」はメンバーに任せます。

メルカリでは、この方法により、マネージャーの介入頻度が60%減少しながら、成果は向上しました。

定期チェックインの設定

進捗確認を定期化することで、随時の介入を減らします。

週1回の1on1、日次の15分スタンドアップなど、構造化されたコミュニケーションを設定します。

これにより、メンバーは「いつ報告すればよいか」が明確になり、不安が軽減されます。

権限委譲マトリックス

どの決定をどのレベルで行うかを明文化します:

| レベル | 決定方法 |

|---|---|

| レベル1 | メンバーが独自判断(事後報告も不要) |

| レベル2 | メンバーが決定し事後報告 |

| レベル3 | 事前相談の上、メンバーが決定 |

| レベル4 | マネージャーが決定 |

例えば、「1万円未満の備品購入はレベル1」「顧客へのメール送信はレベル2」など、具体的に定義します。

「失敗予算」の設定

四半期ごとに一定の「失敗枠」を設定し、その範囲内での失敗は学習機会として歓迎します。

Googleでは、「20%の失敗率は健全」という考え方があり、失敗ゼロはむしろ挑戦不足のサインとされています。

逆メンタリング

メンバーから学ぶ機会を作ります。

特に技術的な領域では、若手の方が詳しいことも多いです。

「教えてもらう」立場になることで、自然と過度な介入が減ります。

世代間ギャップへの対処法

現代の職場には、ベビーブーマー世代からZ世代まで、4-5世代が共存しています。

それぞれが異なる価値観、働き方への期待、コミュニケーションスタイルを持っており、この違いが摩擦や誤解を生む原因となります。

Smart相談室の調査では、管理職の42%が「世代間のコミュニケーションギャップ」を主要な課題として挙げています。

しかし、この多様性を適切にマネジメントすれば、イノベーションの源泉となります。

世代間の違いは「問題」ではなく「強み」になり得ます。それぞれの世代が持つ特性を活かすことが重要です。

各世代の特徴を理解する

まず、各世代の一般的な特徴を理解することが重要です(ただし、個人差があることも忘れてはいけません):

📝 ベビーブーマー世代(1946-1964年生まれ)

- 仕事への献身的な姿勢、長時間労働を美徳とする

- 階層的な組織構造を好み、権威を尊重

- 対面でのコミュニケーションを重視

- 長期的な雇用と年功序列を期待

📝 X世代(1965-1980年生まれ)

- ワークライフバランスを重視し始めた世代

- 独立心が強く、自律的な働き方を好む

- テクノロジーへの適応力がある

- 結果重視の評価を求める

📝 ミレニアル世代(1981-1996年生まれ)

- 仕事の意味や目的を重視

- フィードバックを頻繁に求める

- 柔軟な働き方とワークライフインテグレーション

- 協働とチームワークを重視

📝 Z世代(1997年以降生まれ)

- デジタルネイティブで、テクノロジーに精通

- 多様性と包摂性を当然視

- 起業家精神と自己実現を重視

- 透明性と真正性を求める

世代間の架け橋を作る施策

リバースメンタリング制度

若手がベテランにデジタル技術を教え、ベテランが若手に業務知識や人脈を共有する相互メンタリングです。

日立製作所では、この制度により、デジタルトランスフォーメーションが加速し、同時に若手の定着率が15%向上しました。

「教える」「教わる」が一方通行ではなく、相互に学び合う関係性が理想的ですね。

多世代混合プロジェクトチーム

意図的に異なる世代を組み合わせたチームを編成します。

重要なのは、各世代の強みを活かした役割分担です:

| 世代 | 適した役割 |

|---|---|

| ベテラン | 戦略立案、リスク管理、対外交渉 |

| 中堅 | プロジェクト管理、調整、実行 |

| 若手 | データ分析、デジタルツール活用、新規アイデア創出 |

コミュニケーションチャネルの多様化

世代によって好むコミュニケーション方法が異なります:

・ベテラン向け:対面会議、電話、詳細な文書

・中堅向け:メール、ビデオ会議、プレゼンテーション

・若手向け:チャット、短いビデオメッセージ、ビジュアル資料

重要な情報は複数のチャネルで共有し、全世代に確実に届くようにします。

価値観の相互理解ワークショップ

四半期に1回、「価値観交換会」を実施します。

各世代の代表が、仕事観、キャリア観、ライフスタイルについてプレゼンし、質疑応答を行います。

違いを「問題」ではなく「多様性」として認識することが重要です。

柔軟な働き方オプション

世代によって求める働き方が異なります:

- フレックスタイム(始業・終業時間の柔軟化)

- リモートワーク(場所の柔軟化)

- 短時間正社員制度(時間の柔軟化)

- サバティカル休暇(長期休暇の選択)

これらのオプションを用意し、各自が選択できるようにすることで、全世代の満足度が向上します。

リモートワーク環境での課題と解決策

COVID-19パンデミック以降、リモートワークは多くの企業で常態化しました。

しかし、物理的な距離がチーム管理に新たな課題をもたらしています。

マイクロソフトの調査によると、リモートワーク環境では、チームの結束力が平均20%低下し、イノベーションが17%減少するという結果が出ています。

しかし、適切な対策により、これらの課題は克服可能です。

リモートワークだからこそ、意識的にコミュニケーションの仕組みを作ることが大切です。

コミュニケーションの質と量の最適化

リモートワークでは、偶発的な雑談や非公式な情報交換が激減します。

これを補うため、構造化されたコミュニケーションが必要です:

デイリーチェックイン(毎朝15分)

チーム全員でビデオ通話を行い、その日の予定と気分を共有します。

「今日の気分を天気で表すと?」などのアイスブレイクを入れることで、心理的距離を縮めます。

バーチャルコーヒーブレイク

週2回、15分間の雑談タイムを設定します。

仕事の話は禁止で、趣味や週末の予定など、カジュアルな話題で交流します。

これにより、オフィスでの「廊下での立ち話」を再現します。

非同期コミュニケーションの活用

時差や家庭の事情で同時接続が難しい場合、Slackのボイスメッセージ、Loomの画面録画、Notionでのドキュメント共有など、非同期ツールを活用します。

重要なのは、返信期限を明確にすることです(緊急:2時間以内、通常:24時間以内など)。

非同期コミュニケーションは、各自のペースで仕事ができるメリットがありますが、ルールは明確にしておきましょう。

オーバーコミュニケーション

対面では伝わる微妙なニュアンスが、テキストでは失われます。

意識的に20%多く情報を共有し、感情や意図を明確に表現します。

絵文字やGIFの活用も、感情表現に有効です。

エンゲージメント維持の仕組み

バーチャル表彰制度

月次の全体会議で、MVPやベストプラクティスを表彰します。

デジタルバッジやポイント制度を導入し、ゲーミフィケーション要素を加えることで、モチベーション向上を図ります。

オンラインチームビルディング

月1回、オンラインでのチームビルディング活動を実施します:

・オンライン脱出ゲーム

・バーチャル料理教室

・オンラインクイズ大会

・デジタルボードゲーム

これらの活動により、仕事以外での交流が生まれ、チームの結束力が向上します。

ウェルビーイングへの配慮

リモートワークでは、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです:

- 「ログオフタイム」の設定(19時以降はメール送信しない)

- 「集中タイム」の尊重(カレンダーにブロック時間を設定)

- メンタルヘルスチェック(月1回の1on1で心理状態を確認)

- オンライン運動会やヨガセッションの開催

成果の可視化と評価

リモートワークでは「働いている姿」が見えないため、成果での評価が重要になります:

OKRダッシュボード

各メンバーの目標と進捗を常時可視化します。

Googleスプレッドシートやasanaなどで共有し、誰もがアクセスできるようにします。

週次成果報告

金曜日に、その週の成果と来週の計画を共有します。

フォーマットを統一し、比較可能にすることが重要です:

・今週の達成事項(3つまで)

・直面した課題と解決策

・来週の優先事項(3つまで)

・サポートが必要な事項

360度フィードバック

四半期ごとに、チームメンバー間で相互評価を行います。

リモートでは観察機会が限られるため、多角的な評価が特に重要です。

ハイブリッドワークの最適化

多くの企業が、完全リモートではなくハイブリッドワークを採用しています。

この場合、オフィス勤務者とリモート勤務者の間で情報格差が生じないよう注意が必要です:

デジタルファースト原則

会議は全員オンライン参加を基本とし、オフィスにいる人も個別にパソコンから参加します。

これにより、音質や発言機会の平等性を確保します。

「会議室に集まった人が有利」という状況を作らないことが、ハイブリッドワーク成功の鍵です。

ローテーション制度

チーム全員が同じ日にオフィスに来る「チームデー」を週1-2回設定します。

この日に重要な議論や創造的な活動を集中させます。

デジタルツイン環境

オフィスの様子を常時配信するウェブカメラを設置し、リモート勤務者も職場の雰囲気を感じられるようにします。

バーチャルオフィスツール(GatherやSpatialChatなど)も有効です。

・構造化されたコミュニケーション設計

・意図的なチームビルディング活動

・成果の可視化と透明性の確保

・ウェルビーイングへの継続的な配慮

・ハイブリッドワークにおける公平性の維持

チームマネジメントを学ぶためのおすすめリソース

体系的にマネジメントスキルを向上させるには、質の高い学習リソースの活用が不可欠です。

しかし、書店には膨大なビジネス書が並び、ネット上には無数の情報が溢れています。

どこから手をつければよいのか迷う新任マネージャーも多いでしょう。

日本能率協会の調査によると、管理職の73%が「体系的な学習機会の不足」を課題として挙げており、独学での限界を感じています(出典:日本能率協会「管理職の能力開発に関する実態調査」2024年)。

実は管理職の7割以上が「学ぶ機会が少ない」と感じているんです。あなただけが困っているわけではありません!

本章では、実践的で即効性のあるリソースを厳選して紹介します。

重要なのは、単に知識を吸収するだけでなく、学んだことを実践し、振り返り、改善するというサイクルを回すことです。

投資対効果の高い学習方法を選び、継続的な成長を実現していきましょう。

今すぐ読むべきおすすめ本3選

数多くのマネジメント本の中から、新任マネージャーが最初に読むべき3冊を厳選しました。

これらは単なる理論書ではなく、明日から実践できる具体的なノウハウが詰まった実用書です。

1. 『マネジメント[エッセンシャル版]』(ピーター・F・ドラッカー著)

「マネジメントの父」と呼ばれるドラッカーの代表作のエッセンス版です。

原著は1000ページを超える大著ですが、本書は最も重要な部分を300ページにまとめており、忙しいマネージャーでも読破できます。

1000ページは無理でも300ページなら読めそう!エッセンス版から始めるのが賢い選択ですね。

本書の価値は、マネジメントの普遍的な原則を学べることです。

「マネジメントは、人をして何かを成し遂げさせるための機関である」という定義から始まり、目標設定、意思決定、人材育成、イノベーションまで、マネジメントの全体像を俯瞰できます。

📝 マネジメントの5つの基本機能

- 目標を設定する

- 組織する

- 動機づけとコミュニケーションを図る

- 測定する

- 人材を育成する

これらは時代を超えて通用する原則であり、AIやリモートワークが普及した現代でも変わらない本質です。

例えば、「真摯さ」の章を読んだら、自分が部下に対して真摯に接しているか、具体的な行動を振り返ります。

週1ページずつ読み、その内容を1つ実践するという方法も効果的です。

2. 『心理的安全性のつくりかた』(石井遼介著)

Googleが発見した「心理的安全性」の概念を、日本の組織文化に合わせて解説した実践書です。

理論だけでなく、日本企業での豊富な事例と具体的な実践方法が紹介されています。

本書の特徴は、心理的安全性を「ヌルい職場」と混同しないよう、明確に区別している点です。

心理的安全性が高い職場は、むしろ高い基準と率直なフィードバックが特徴であることを、データを用いて説明しています。

「心理的安全性=ぬるい職場」は大きな誤解!実は高い成果を出すチームほど心理的安全性が高いんです。

・メンバーがミスを認められる環境か

・困難な問題も話し合える雰囲気か

・異なる意見が歓迎されているか

・リスクを取ることが評価されるか

・助けを求めることが自然にできるか

各項目を5段階で評価し、チームの現状を把握します。

スコアが低い項目から改善に取り組むことで、体系的な改善が可能です。

また、「対話の技術」の章では、日本人特有のコミュニケーションパターンを踏まえた実践方法が紹介されています。

例えば、「空気を読む」文化の中で、どのように率直な対話を促進するかという課題への具体的なアプローチが示されています。

3. 『HIGH OUTPUT MANAGEMENT』(アンドリュー・S・グローブ著)

Intel元CEOが書いた、エンジニア出身マネージャー向けの実践書です。

製造業の生産性概念をナレッジワークに応用し、チームのアウトプットを最大化する方法を解説しています。

本書の核心は「マネージャーのアウトプット=自分のアウトプット+部下のアウトプット+影響を与えた他部門のアウトプット」という方程式です。

つまり、マネージャーの仕事は自分が頑張ることではなく、組織全体の生産性を高めることだと明確に定義しています。

マネージャーは自分が働くのではなく、チーム全体の成果を最大化するのが仕事。この視点の転換が重要です!

| 活動レベル | 具体的な活動内容 |

|---|---|

| 高レバレッジ活動 | 採用、教育、プロセス改善、意思決定 |

| 中レバレッジ活動 | 定例会議、レビュー、計画立案 |

| 低レバレッジ活動 | 個別作業、細かい確認、ルーチン業務 |

自分の時間配分を分析し、高レバレッジ活動に集中することで、限られた時間で最大の成果を出せます。

「1on1ミーティング」の章も必読です。

部下との定期的な1on1を「マネージャーの最も重要な活動」と位置づけ、具体的な進め方を解説しています。

アジェンダの設定、質問の仕方、フィードバックの与え方まで、実践的なテクニックが満載です。

📚 効果的な読書順序

これら3冊を読む順番も重要です。まずドラッカーでマネジメントの全体像を掴み、次に石井氏の本で日本の文脈での実践方法を学び、最後にグローブで生産性向上の具体的手法を習得するという流れが効果的です。

取得を検討したい資格と研修プログラム

資格取得は、体系的な知識習得と対外的な信頼獲得の両面でメリットがあります。

ただし、資格取得自体が目的化しないよう、実務への活用を常に意識することが重要です。

ビジネスマネジャー検定(東京商工会議所)

日本の管理職向けに設計された実践的な検定試験です。

受験料は7,700円と手頃で、年2回(7月・12月)実施されます。

1万円以下で受験できるので、まず挑戦してみるのにちょうどいい資格ですね!

| 出題分野 | 出題比率 |

|---|---|

| マネジャーの役割と心構え | 20% |

| 人と組織のマネジメント | 40% |

| 業務のマネジメント | 20% |

| リスクのマネジメント | 20% |

合格率は50-60%程度で、きちんと学習すれば合格可能なレベルです。

重要なのは、単なる暗記ではなく、ケーススタディを通じた実践的な学習です。

公式テキストには豊富な事例が掲載されており、自社の状況に置き換えて考えることで、実務に直結する学びが得られます。

・管理職に必要な知識を網羅的に学べる

・社内での昇進・昇格の際の客観的評価材料になる

・転職時のアピールポイントになる

実際、この資格を取得要件とする企業も増えています。

詳しくは東京商工会議所の公式サイトをご確認ください。

PMP(Project Management Professional)

プロジェクトマネジメントの国際資格で、世界200か国以上で認知されています。

受験料は555ドル(PMI会員は405ドル)で、3年ごとに60PDUの継続学習が必要です。

また、35時間の公式研修受講も要件となっています。

PMPは難易度高めですが、その分グローバルで通用する価値ある資格です!

試験は4時間で180問出題され、アジャイル、予測型、ハイブリッドアプローチを網羅します。

合格率は公表されていませんが、初回受験で60%程度と言われています。

PMP取得者の平均年収は1,070万円と、非取得者より20%高いというデータがあります(出典:PMI “Earning Power: Project Management Salary Survey” 2023)。

特にIT、建設、製造業界では高く評価され、大規模プロジェクトのマネジメントには必須とされることも多いです。

学習方法として、e-ラーニングと模擬試験の組み合わせが効果的です。

PMBOKガイドの丸暗記ではなく、実際のシナリオに基づいた問題解決能力が問われるため、実務経験と結びつけた学習が重要です。

社内研修プログラムの活用

多くの企業が管理職向け研修を提供していますが、参加率は意外と低いのが現状です。

しかし、これらは自社の文化や制度に特化した内容であり、外部研修では得られない価値があります。

・実践型研修を優先する(座学より演習・ロールプレイ中心)

・他部署の管理職と交流できるプログラムを選ぶ

・経営層が講師を務める研修は必ず参加する

・フォローアップがある研修を選ぶ

また、研修効果を最大化するため、事前準備と事後実践を行います。

事前に自分の課題を明確化し、研修中は積極的に質問し、研修後は学んだことを1つ以上必ず実践します。

3か月後に振り返りを行い、効果を検証することも重要です。

研修は「受けて終わり」ではダメ!必ず1つは職場で実践して、効果を確認しましょう。

無料で学べるオンラインリソース

予算や時間の制約がある中でも、質の高い学習機会は豊富に存在します。

特にオンラインリソースは、自分のペースで学習でき、最新の情報にアクセスできる利点があります。

Google re:Work

Googleが無料で公開している、エビデンスに基づいたマネジメント実践ガイドです。

Project Aristotleの研究成果を含む、データドリブンなマネジメント手法が学べます。

あのGoogleが無料で公開しているノウハウ!これを使わない手はありませんね。

・Manager Development Guide:新任マネージャー向けの90日間プログラム

・1on1 Meeting Toolkit:効果的な1on1の進め方、質問例、フィードバックテンプレート

・Team Effectiveness Discussion Guide:チームの効果性を診断し改善するワークショップガイド

これらのリソースは、そのまま自社で使えるよう設計されています。

例えば、「Manager Feedback Survey」は、部下からの360度フィードバックを集めるためのテンプレートで、Googleフォームにコピーしてすぐに使用できます。

JMOOC(日本オープンオンライン教育推進協議会)

日本の主要大学が提供する無料オンライン講座プラットフォームです。

東京大学、京都大学、早稲田大学などが、質の高いマネジメント講座を提供しています。

有名大学の講義が無料で受けられるなんて、いい時代になりましたね!

| 講座名 | 提供大学 | 期間 |

|---|---|---|

| 組織マネジメント | 東京大学 | 6週間 |

| イノベーション・マネジメント | 早稲田大学 | 4週間 |

| リーダーシップ論 | 慶應義塾大学 | 8週間 |

各講座は動画講義(1本10-15分)、クイズ、レポート課題で構成され、修了証も発行されます。

週3-4時間の学習時間で、大学レベルの知識を習得できます。

詳しくはJMOOC公式サイトをご確認ください。

業界団体の無料セミナー

日本能率協会、日本生産性本部、各地の商工会議所などが、定期的に無料セミナーを開催しています。

- 日本能率協会:月1回の「マネジメント研究会」(オンライン参加可)

- 日本生産性本部:「生産性向上セミナー」(四半期ごと)

- 東京商工会議所:「新任管理職セミナー」(毎月開催)

他社のマネージャーと情報交換できるのは貴重な機会。積極的に参加して人脈を広げましょう!

ポッドキャスト・YouTube活用法

通勤時間や隙間時間を活用した学習には、音声・動画コンテンツが最適です。

📻 推奨ポッドキャスト

- 「ワークスタイル研究所」:週1回、30分で最新のマネジメントトレンドを解説

- 「Manager’s Podcast」:実務家によるケーススタディ、隔週配信

- 「HBR IdeaCast」(英語):Harvard Business Reviewの記事を音声化、週1回

📺 YouTube チャンネル

- 「識学チャンネル」:組織マネジメントの理論と実践、週2回更新

- 「リクルート マネジメント スクール」:1on1やフィードバックの実演動画

- 「グロービス経営大学院」:MBAレベルの講義を無料公開

これらを効果的に活用するには、「ながら聴き」ではなく、メモを取りながら集中して視聴することが重要です。

特に印象に残った内容は、24時間以内に誰かに説明することで、記憶に定着させます。

通勤時間を学習時間に変えるだけで、年間100時間以上の勉強時間が確保できますよ!

実践コミュニティへの参加

オンラインコミュニティへの参加も、貴重な学習機会となります。

- LinkedIn グループ:「日本の管理職ネットワーク」(メンバー5,000人以上)では、日々の課題や解決策が共有されています

- Facebook グループ:「新任マネージャーの会」では、匿名で悩み相談ができます

- Slack コミュニティ:「TeamLab」では、チームビルディングの実践例が日々投稿されています

アウトプットすることで理解が深まり、フィードバックを得ることで新たな気づきが生まれます。

コミュニティでは「教える側」に回ることで、自分の理解も深まります。遠慮せずに発信していきましょう!

チームマネジメントを効率的にするプロジェクト管理ツール5選

デジタルツールの導入は、チームマネジメントの効率を劇的に向上させる可能性を秘めています。

しかし、数多くのツールが市場に溢れ、どれを選べばよいか迷うマネージャーも多いでしょう。

実際、日本能率協会の調査では、導入したプロジェクト管理ツールの42%が「十分に活用されていない」という結果が出ています(出典:日本能率協会「DX推進状況調査」2024年)。

せっかく導入したツールが使われないのは、よくある失敗パターンですね

重要なのは、機能の豊富さではなく、チームの規模や業務内容、メンバーのITリテラシーに合ったツールを選ぶことです。

本章では、日本企業で実績のある5つのツールを詳細に比較し、それぞれの特徴と最適な活用シーンを解説します。

特に、日本発の「スーツアップ」については、簡単で使い続けられるという特徴を詳しく紹介します。

Asana(アサナ) / スーツアップ / Notion(ノーション) / Wrike(ライク) / Trello(トレロ)を徹底比較

各ツールには明確な特徴があり、適切な選択がチーム生産性を大きく左右します。

以下、各ツールの詳細な比較分析を行います。

📝 Asana(アサナ)

Asanaは、Facebook共同創業者が開発した、大規模チーム向けの包括的プロジェクト管理ツールです。

世界140カ国以上、10万社以上で利用されています。

主要機能:

- タスク管理(リスト、カンバン、ガントチャート、カレンダー表示)

- ポートフォリオ管理(複数プロジェクトの俯瞰的管理)

- ワークフロー自動化(定型業務の自動化)

- 高度なレポーティング機能

- 200以上の外部ツールとの連携

料金体系(1ユーザーあたり月額):

| プラン | 料金 | 特徴 |

|---|---|---|

| Personal | 無料 | 15名まで |

| Starter | 1,475円 | 無制限ユーザー |

| Advanced | 3,300円 | カスタムフィールド、ポートフォリオ機能追加 |

| Enterprise | 要問い合わせ | 高度なセキュリティ、専任サポート |

・大規模プロジェクトの複雑な依存関係を可視化できる

・AIによるタスク自動割り当て機能

・リアルタイムでの進捗追跡

・包括的なテンプレートライブラリ

課題:

- 機能が豊富すぎて、小規模チームには過剰

- 学習曲線が急で、導入に時間がかかる

- 日本語サポートが限定的

- モバイルアプリの操作性に課題

大企業や複数部門にまたがるプロジェクトには最適ですが、中小企業には高機能すぎるかもしれません

最適な利用シーン:50名以上の大規模チーム、複数部門にまたがるプロジェクト、アジャイル開発を行うIT企業

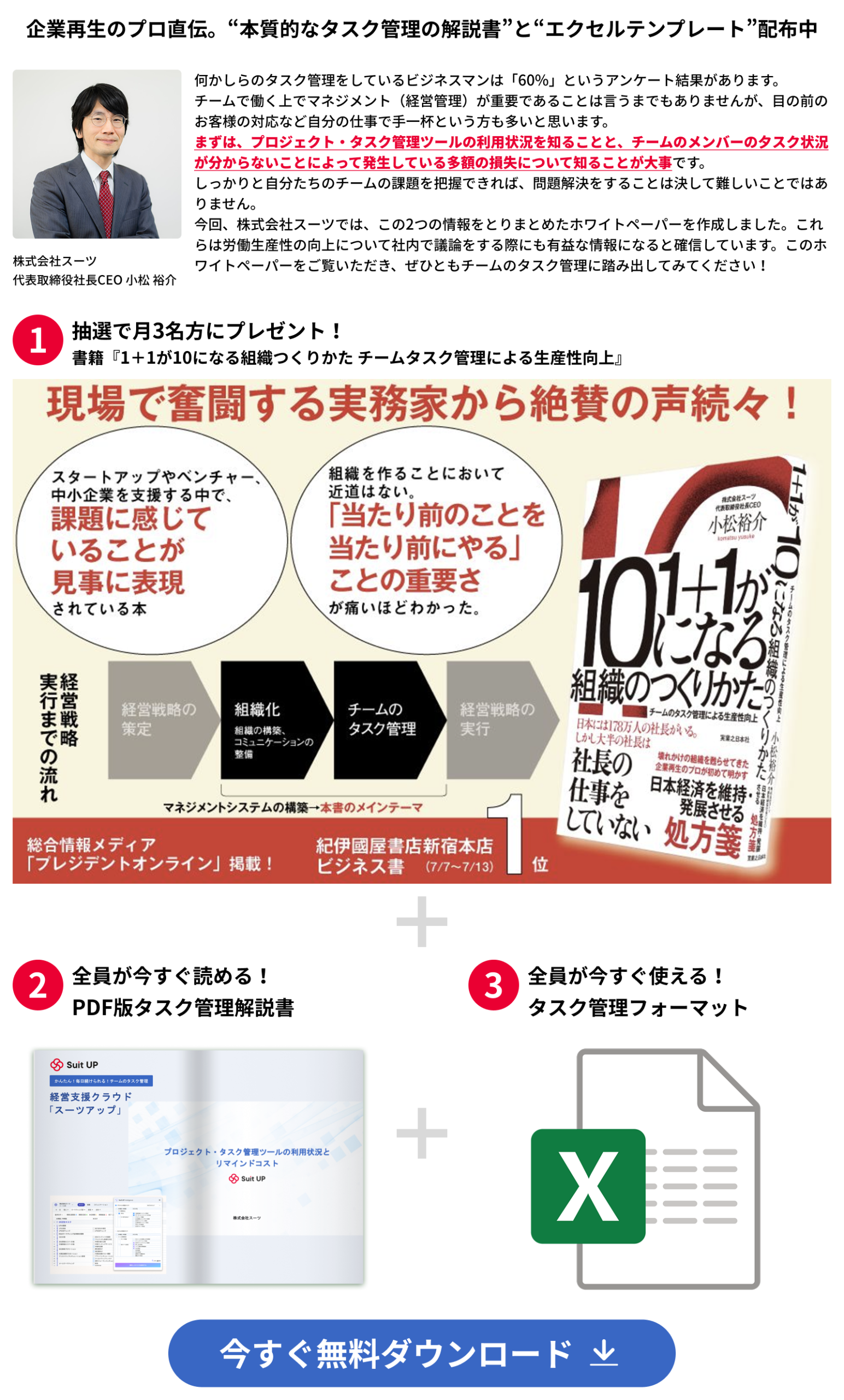

📝 スーツアップ(SuitUp)

スーツアップは、日本の中小企業向けに特化した経営支援クラウドです。

「やさしいテクノロジー」をコンセプトに、Excel感覚で使える直感的なインターフェースが特徴です。

主要機能:

- Excel風のタスク管理画面(使い慣れた操作性)

- 専門家作成テンプレート(弁護士、会計士、コンサルタント監修)

- 定期・不定期タスクの自動生成

- 期限自動通知機能

- 組織図と権限設定の一元管理

- 日本の商習慣に対応した承認フロー

- ファイル共有とバージョン管理

料金体系(1ユーザーあたり月額):

| プラン | 料金 | 対象 |

|---|---|---|

| スタータープラン | 500円 | 10名以下 |

| スタンダードプラン | 1,080円 | 11名以上 |

・Excel操作に慣れた日本のビジネスパーソンに最適

・導入初日から使える簡単さ

・日本の商習慣(稟議、承認フロー)に対応

・充実した日本語サポート(電話、メール、チャット)

・中小企業向けの手厚いオンボーディング支援

課題:

- 海外展開企業には機能が限定的

- 大規模なデータ分析機能は限定的

- 外部ツールとの連携が発展途上

IT化に不安がある中小企業や、Excelから脱却したい組織には最適な選択肢です

最適な利用シーン:10-100名規模の日本企業、IT化に不安がある組織、Excel中心の業務からの脱却を図る企業

📝 Notion(ノーション)

Notionは、オールインワン型のワークスペースツールで、プロジェクト管理だけでなく、ドキュメント管理、データベース、Wiki機能を統合しています。

主要機能:

- 柔軟なデータベース機能(表、カンバン、ギャラリー、タイムライン表示)

- リッチテキストエディタ(Markdownサポート)

- AIアシスタント機能

- テンプレートギャラリー

- リアルタイムコラボレーション

料金体系(1ユーザーあたり月額):

| プラン | 料金 | 特徴 |

|---|---|---|

| Free | 無料 | 個人利用 |

| Plus | 1,000円 | 小規模チーム |

| Business | 1,800円 | 大規模チーム、高度な権限管理 |

| Enterprise | 要問い合わせ | エンタープライズ機能 |

・高いカスタマイズ性(自由にワークスペースを設計)

・ドキュメントとタスク管理の統合

・美しいUIデザイン

・強力な検索機能

課題:

- 自由度が高すぎて、構築に時間がかかる

- ガントチャート機能が弱い

- オフライン機能が限定的

- パフォーマンスが重い場合がある

クリエイティブな仕事や、ドキュメント作成が多いチームには特におすすめです

最適な利用シーン:クリエイティブチーム、スタートアップ、ナレッジマネジメントを重視する組織

📝 Wrike(ライク)

Wrikeは、エンタープライズ向けの高機能プロジェクト管理ツールで、特にマーケティングチームやクリエイティブチームに人気があります。

主要機能:

- 高度なガントチャート

- リソース管理(工数管理、負荷分散)

- 校正・承認ワークフロー

- カスタムワークフロー作成

- 詳細な分析レポート

料金体系(1ユーザーあたり月額):

| プラン | 料金 | 特徴 |

|---|---|---|

| Free | 無料 | 5名まで |

| Professional | $9.80 | 15名まで |

| Business | $24.80 | 200名まで |

| Enterprise | 要問い合わせ | エンタープライズ機能 |

・強力なリソース管理機能

・複雑なワークフローに対応

・400以上のアプリ連携

・エンタープライズレベルのセキュリティ

課題:

- 複雑で学習コストが高い

- 日本語化が不完全

- 小規模チームにはオーバースペック

- 価格が高い

最適な利用シーン:マーケティングエージェンシー、大企業のPMO、複雑な承認プロセスがある組織

📝 Trello(トレロ)

Trelloは、カンバン方式のシンプルなタスク管理ツールで、視覚的な操作性が特徴です。

Atlassian社が買収し、Jiraとの連携も強化されています。

主要機能:

- カンバンボード(ドラッグ&ドロップ操作)

- Power-Ups(機能拡張)

- Butler(自動化機能)

- チェックリスト、ラベル、期限管理

- コメント、添付ファイル機能

料金体系(1ユーザーあたり月額):

| プラン | 料金 | 特徴 |

|---|---|---|

| Free | 無料 | 10ボードまで |

| Standard | $5 | 無制限ボード |

| Premium | $10 | 高度な機能 |

| Enterprise | $17.50 | エンタープライズ機能 |

・圧倒的なシンプルさと使いやすさ

・豊富なPower-Upsによる拡張性

・モバイルアプリの完成度が高い

・導入障壁が低い

課題:

- 大規模プロジェクトには機能不足

- ガントチャートやリソース管理機能が弱い

- レポーティング機能が限定的

- 階層構造の表現が苦手

とにかくシンプルに始めたい小規模チームや、視覚的に管理したい方に最適です

最適な利用シーン:小規模チーム(10名以下)、シンプルなタスク管理、アジャイル開発のスクラムボード

スーツアップという新しい提案(簡単、使い続けられるチームのタスク管理・プロジェクト管理)

スーツアップは、「導入したけれど使われない」という日本企業の課題を解決するために開発された、純国産のプロジェクト管理ツールです。

大手外資系ツールとは異なるアプローチで、日本の中小企業の実情に寄り添った設計が特徴です。

高機能なツールを導入しても、結局使いこなせずに終わってしまうケースは本当に多いんです

なぜスーツアップが「使い続けられる」のか

1. Excel感覚の操作性

日本のビジネスパーソンの90%以上が日常的にExcelを使用しています。

スーツアップは、この慣れ親しんだExcelの操作感をそのまま活かしています。

セルの編集、行の追加・削除、フィルター機能など、Excelと同じ操作でタスク管理ができます。

実際の導入事例では、60代のベテラン社員も含め、研修なしで即日利用開始できたケースが多数報告されています。

「新しいツールを覚える」というストレスがないため、導入抵抗が最小限に抑えられます。

2. 専門家監修のテンプレート

弁護士、公認会計士、中小企業診断士などの専門家が作成したテンプレートが標準装備されています。

・経理部門:月次決算チェックリスト、年次決算スケジュール、税務申告管理

・人事部門:採用プロセス管理、入社手続きチェックリスト、人事評価スケジュール

・営業部門:商談管理、見積もり承認フロー、顧客フォローアップ

・製造部門:生産計画管理、品質管理チェック、在庫管理

・IT部門:システム開発工程管理、インシデント管理、定期メンテナンス

これらのテンプレートは、業界のベストプラクティスが反映されており、そのまま使用することも、自社用にカスタマイズすることも可能です。

3. 定期タスクの自動生成

日本企業特有の定期業務(月次報告、週次会議、年次行事など)を自動的にタスク化する機能があります。

一度設定すれば、以下のようなタスクが自動生成されます。

- 毎月25日:給与計算開始

- 毎週月曜9時:週次定例会議の準備

- 四半期末:決算準備タスク群

- 年度末:人事評価プロセス開始

「うっかり忘れ」がなくなるだけで、業務の質が大きく向上します

これにより、「うっかり忘れ」を防ぎ、業務の抜け漏れを最小化できます。

4. 日本の商習慣に対応した承認機能

稟議や承認といった日本特有のワークフローに完全対応しています。

・多段階承認(最大5段階まで設定可能)

・代理承認機能(上長不在時の権限委譲)

・承認ルートの条件分岐(金額や内容による自動振り分け)

・承認履歴の完全記録(内部統制対応)

また、「根回し」文化にも配慮し、正式承認前の「事前確認」ステータスも用意されています。

導入成功事例の詳細分析

ケース1:株式会社ユナイテッドスイーツグループ(食品製造業、従業員150名)

課題:

- タスクの責任者が不明確で、業務が滞る

- 期限管理が属人的で、納期遅延が頻発

- 部門間の情報共有が不十分

導入効果:

| 指標 | 導入前 | 導入後(6か月後) |

|---|---|---|

| タスク完了率 | 68% | 92% |

| 納期遅延 | 月平均12件 | 月平均2件 |

| 部門間調整時間 | 週10時間 | 週3時間 |

営業部門から始めて成功体験を作ることで、他部門への展開がスムーズになりました

成功要因:

「最初は営業部門だけで試験導入し、成功体験を作ってから全社展開しました。

Excel感覚で使えるため、ITが苦手な製造現場の方々もスムーズに移行できました」(情報システム部長)

ケース2:DAY1社(Webマーケティング、従業員35名)

課題:

- 複数プロジェクトが並行し、リソース管理が困難

- クライアントごとの進捗が不透明

- リモートワークでの情報共有に課題

導入効果:

| 指標 | 改善内容 |

|---|---|

| プロジェクト収益性 | 平均15%向上 |

| クライアント満足度 | 4.2から4.6に上昇 |

| 残業時間 | 月平均25時間削減 |

成功要因:

「ガントチャート機能で全プロジェクトを俯瞰できるようになり、リソースの最適配分が可能になりました。

クライアントにも進捗を共有でき、信頼関係が向上しました」(代表取締役)

ケース3:クロスロード税理士事務所(専門サービス業、従業員12名)

課題:

- 顧客ごとの業務進捗管理が煩雑

- 申告期限の管理にミスが発生

- 新人教育に時間がかかる

導入効果:

| 指標 | 改善内容 |

|---|---|

| 申告漏れ | ゼロを2年連続達成 |

| 新人の独り立ち期間 | 6か月から3か月に短縮 |

| 顧客あたり作業時間 | 20%削減 |

専門家向けのテンプレートがあると、導入初日から実務で使えるのが大きなメリットです

成功要因:

「税理士業務に特化したテンプレートが用意されていたため、導入初日から実務で使えました。

定期タスクの自動生成により、申告スケジュールの管理が劇的に楽になりました」(所長)

費用対効果の詳細分析

スーツアップの投資回収期間は平均3.2か月という調査結果があります。

以下、具体的な費用対効果を試算します。

30名の企業での年間コスト比較:

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| スーツアップ通常価格 | 1,080円×30名×12か月=388,800円 |

| IT導入補助金活用時 | 194,400円(50%補助) |

期待される削減効果(年間):

| 効果項目 | 削減額 |

|---|---|

| 業務効率化による残業代削減 | 約150万円 |

| ミス・手戻り削減による機会損失防止 | 約80万円 |

| ペーパーレス化による経費削減 | 約20万円 |

| 合計削減効果 | 約250万円 |

ROI(投資収益率):

(250万円-38.88万円)÷38.88万円×100=543%

投資額の5倍以上のリターンが期待できる計算になります

導入を成功させるポイント

全社一斉導入ではなく、1つの部門から始める

各部門に推進役を設定し、成功体験を共有

Excelデータのインポート機能を活用し、段階的に移行

月1回の活用度チェックと改善提案の収集

経営ダッシュボードで全社の進捗を可視化

スーツアップは、「シンプルで使い続けられる」という日本企業のニーズに応えた、実践的なソリューションです。

高機能を追求するのではなく、「確実に定着する」ことを重視した設計思想が、多くの中小企業から支持されています。

ツール選びで迷ったら、まずは無料トライアルで実際に触ってみることをおすすめします

まとめ:明日から始めるチームマネジメント実践ガイド

ここまで、チームマネジメントの定義から具体的な実践方法、ツールの活用まで、幅広く解説してきました。

しかし、知識を得ただけでは何も変わりません。

重要なのは、学んだことを明日から実践に移すことです。

ALL DIFFERENTの調査によると、研修後3か月以内に実践しなかった知識の87%は忘却されるという結果が出ています。

本章では、これまでの内容を整理し、明日から実行できる具体的なアクションプランを提示します。

新任マネージャーとして最初の一歩を踏み出すのは勇気がいりますよね。でも、完璧を目指す必要はありません。小さな成功を積み重ねることが、持続的な成長への近道です。

チームマネジメントの本質を再確認する

チームマネジメントとは、「複数のメンバーが持つ多様な能力や専門性を最大限に引き出し、共通の目標達成に向けて組織的に活動を推進する経営手法」です。

これは単なる管理や統制ではなく、人の可能性を解放し、1+1を3にも4にもする創造的な活動です。

・ビジョナー(方向性を示す)

・ファシリテーター(議論を促進する)

・コーチ(成長を支援する)

・プロテクター(チームを守る)

・コネクター(つながりを作る)

新任マネージャーが最初の30日間で行うべきこと

マネージャー就任直後の30日間は、その後の成功を左右する重要な期間です。

この期間に信頼関係の基盤と基本的な仕組みを確立することが、長期的な成果につながります。

第1週:現状把握と信頼関係構築

チーム全体会議を開催し、自己紹介とマネジメント方針を共有します。

重要なのは、「皆さんと一緒に成長していきたい」という謙虚な姿勢を示すことです。

威厳を示そうとして距離を置くのは逆効果です。

全メンバーと15-30分の個別面談を実施します。

以下の質問を中心に対話します:

- 現在の仕事で最も楽しいことは何ですか?

- どんな課題や困りごとがありますか?

- 私(マネージャー)に期待することは何ですか?

- 3年後、どんなキャリアを描いていますか?

1週間の観察結果をまとめ、チームの強みと課題を整理します。

すぐに改善できる「クイックウィン」を3つ特定します(例:会議時間の短縮、情報共有方法の改善、座席配置の変更など)。

最初の1週間は「聞くこと」に徹しましょう。早く結果を出したい気持ちは分かりますが、まずはメンバーを理解することが何より大切です。

第2週:基本ルールとコミュニケーション体系の確立

チームの基本ルールを設定します:

- コミュニケーションルール(返信期限、連絡手段の使い分け)

- 会議ルール(定例会議の頻度、アジェンダ共有のタイミング)

- 意思決定ルール(何を誰がどのレベルで決定するか)

- 働き方ルール(コアタイム、リモートワークの条件)

1on1ミーティングのスケジュールを設定します。

最初は週1回30分から始め、軌道に乗ったら隔週や月1回に調整します。

各メンバーの希望する曜日・時間を確認し、定期的な枠を確保します。

情報共有ツールを導入または見直します。

既存のツールがある場合は使い方を標準化し、ない場合は最もシンプルなものから始めます(まずはGoogleドライブやMicrosoft Teamsなど)。

第1週で特定したクイックウィンを実行し、小さな成功体験を作ります。

変更内容と期待効果をチームに共有し、フィードバックを求めます。

第3週:目標設定と役割分担の明確化

チーム目標を設定します。

SMART原則に基づき、3か月後の到達点を明確にします。

重要なのは、メンバーの意見を取り入れながら、全員が納得できる目標にすることです。

各メンバーの役割と責任範囲を明文化します。

「責任分担表(RACI)」を作成し、誰が実行責任者(Responsible)、説明責任者(Accountable)、相談先(Consulted)、情報共有先(Informed)かを明確にします。

スキルマトリックスを作成します。

各メンバーの専門スキル、経験、資格を一覧化し、チームの強みと補強すべき領域を可視化します。

最初の「週次振り返り会」を実施します。

KPT法(Keep:継続すること、Problem:問題点、Try:新しく試すこと)で1週間を振り返り、改善アクションを決定します。

第3週は「目標」と「役割」を明確にする週です。この2つが曖昧だと、メンバーは何をすればいいか分からず、迷いが生じてしまいます。

第4週:チーム文化の醸成と中期計画立案

チームの価値観を言語化します。

「私たちが大切にすること」を3-5個選び、具体的な行動指針に落とし込みます(例:「挑戦を恐れない」→「失敗しても責めない、学びを共有する」)。

3か月間のロードマップを作成します。

月次マイルストーンを設定し、各月の重点テーマを決めます。

最初の「承認と感謝のセッション」を行います。

この1か月で素晴らしかった行動や成果を全員で共有し、相互に感謝を伝えます。

小さなことでも構いません。

ポジティブな雰囲気作りが目的です。

1か月の振り返りレポートを作成し、上司に報告します。

成果、課題、今後の計画を簡潔にまとめ、必要なサポートがあれば要請します。

90日間で定着させるべき仕組み

最初の30日間で基礎を固めた後、次の60日間で以下の仕組みを定着させます:

📝 コミュニケーションの仕組み

- 毎朝15分のデイリースタンドアップ(月曜のみ30分)

- 週1回の1on1ミーティング(メンバーごとに30分)

- 月1回のチーム全体会議(2時間、成果共有と翌月計画)

- 四半期ごとのチームビルディング活動

🎯 目標管理の仕組み

- OKRまたはKPIダッシュボードの運用開始

- 週次での進捗確認と軌道修正

- 月次での目標見直しと調整

- 四半期ごとの大きな振り返りと次期計画

📚 人材育成の仕組み

- メンバーごとの成長計画作成

- 月1回のスキル共有セッション

- 四半期ごとの360度フィードバック

- 半期ごとのキャリア面談

🔧 問題解決の仕組み

- 課題管理表の運用(課題、担当者、期限、ステータス)

- 週次での課題レビュー会

- エスカレーションルールの明確化

- 改善提案制度の導入

仕組みづくりは「最初は大変だけど、後が楽になる」投資です。90日間は少し負担を感じるかもしれませんが、定着すれば自然と回るようになります。

よくある落とし穴と回避方法

新任マネージャーが陥りやすい失敗パターンを知っておくことで、無駄な遠回りを避けることができます。

落とし穴1:完璧主義の罠

60点でも良いので、まず行動し、徐々に改善していく姿勢が重要です。

「ベータ版マインドセット」を持ち、常に改善の余地があることを前提に進めます。

落とし穴2:一人で抱え込む

チームメンバーや他部門のマネージャー、上司、人事部門など、活用できるリソースは積極的に活用しましょう。

弱みを見せることは、むしろ信頼関係を深めます。

落とし穴3:短期成果への固執

チームマネジメントは農業に似ています。

種をまき、水をやり、じっくりと育てる時間が必要です。

最低3か月は成果を急がず、基盤づくりに専念しましょう。

落とし穴4:コミュニケーション不足

コミュニケーションは投資です。

時間をかけた分だけ、信頼というリターンが返ってきます。

これらの落とし穴は、ほぼ全ての新任マネージャーが通る道です。失敗を恐れず、早めに気づいて軌道修正すれば大丈夫ですよ。

持続的な成長のための習慣

優れたマネージャーになるには、継続的な学習と実践が不可欠です。

以下の習慣を身につけることで、着実に成長できます。

| 習慣の種類 | 時間 | 実施内容 |

|---|---|---|

| 毎日の習慣 | 15分 | 朝:その日の優先事項を3つ決める 昼:メンバーの様子を観察し、声をかける 夜:その日の気づきを日記に記録する |

| 週次の習慣 | 2時間 | 月曜:週の計画立案とチーム共有 水曜:1on1ミーティングの実施 金曜:週の振り返りと改善点の特定 |

| 月次の習慣 | 4時間 | 月初:先月の振り返りと今月の目標設定 月中:他部門マネージャーとの情報交換 月末:チーム全体会議と翌月準備 |

| 四半期の習慣 | 8時間 | 大きな振り返りと次期計画立案 360度フィードバックの実施 外部セミナーや研修への参加 上司との戦略的な議論 |

習慣化のコツは「小さく始める」ことです。いきなり全部やろうとせず、まずは毎日の習慣から始めて、徐々に広げていきましょう。

最後に:チームマネジメントは旅である

チームメンバーは成長し、環境は変化し、新たな課題が次々と現れます。

しかし、だからこそやりがいがあるのです。

あなたがマネージャーとして成功するかどうかは、どれだけ多くの知識を持っているかではなく、どれだけメンバーのことを考え、行動し続けられるかにかかっています。

失敗を恐れず、学び続け、メンバーと共に成長していく──そんなマネージャーこそが、真に価値のある成果を生み出します。

Smart相談室の調査では、優れたマネージャーの下で働いた経験がある人の92%が「その経験が自分のキャリアに大きくプラスになった」と回答しています。

あなたも、メンバーにとってそんな存在になれるはずです。

明日から、小さな一歩を踏み出してください。

3か月後、あなたとチームは確実に成長しているでしょう。

そして1年後には、「あのとき始めて本当に良かった」と振り返ることができるはずです。

チームマネジメントは、人を通じて価値を創造する、最も人間らしい仕事です。

その責任と同時に、大きなやりがいを感じながら、あなたらしいマネジメントスタイルを確立していってください。

この記事を最後まで読んでくださったあなたは、すでにマネージャーとしての第一歩を踏み出しています。その学ぶ姿勢こそが、成功への最大の鍵なんです。

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。