マイクロマネジメントはハラスメントになる?特徴と対処法を徹底解説

業務の進捗を把握してチームの生産性を上げるためには、適切な管理が欠かせません。

ただし、必要以上に細かく指示を出したり、部下の行動を逐一チェックしたりするのはNG。

このようなマイクロマネジメントは、かえって現場の士気や効率を下げてしまう恐れがありますよ。

場合によっては、ハラスメントとみなされ、職場トラブルの原因になってしまうことも…。

本記事では、マイクロマネジメントの及ぼす悪影響や、問題が起こりやすい職場環境について解説します。

マイクロマネジメントへの対処法やよくある質問についても紹介するので、きっと役に立つはずですよ。

職場での健全なマネジメントのヒントとして、ぜひ参考にしてみてくださいね。

マイクロマネジメントとは?

マイクロマネジメントとは、上司が部下に対して細かすぎる指示や過剰な監視を行うこと。

行動や業務の進め方に過度に干渉するマネジメントは、部下の主体性を奪い、仕事の自由度を制限してしまいます。

チーム全体のモチベーションや生産性を低下させる原因になりやすいので、注意する必要がありますよ。

ネガティブに捉えられることが多く、場合によっては、部下の成長を妨げてしまうことも…。

ただし、部下の経験や状況に応じて適度な管理が必要な場合もあるため、バランスを取ることが重要です。

マイクロマネジメントはハラスメントになる

マイクロマネジメントが行き過ぎると、ハラスメントとして問題視される可能性があります。

過度な干渉や細かな指示、強い監視は、部下に精神的な圧力を与え、ストレスや不信感を引き起こしがち…。

たとえ上司に悪意がなくても、部下が苦痛を感じればハラスメントと認定されるため、注意が必要ですよ。

医療や金融など安全性が求められる業務や、新人への指導などで細やかな管理が有効な場合ももちろんあります。

しかし、常に相手の立場や心理的影響を考慮し、必要以上の管理にならないよう配慮しなければいけません。

マイクロマネジメントの及ぼす悪影響3選

次に、マイクロマネジメントの及ぼす悪影響のうち、主なものを3つ確認しておきましょう。

職場の信頼関係や生産性に関わる問題なので、ぜひしっかり押さえておきましょう。

職場の生産性・士気の低下

マイクロマネジメントが続くと、部下が自ら考えて行動する力を失い、いわゆる指示待ち人間になりかねません。

職場から改善提案や創造的なアイデアが出てこなくなり、組織の柔軟性と成長力が損なわれる可能性が高いですよ。

また、過度な管理によって、部下のモチベーションが下がり、業務への意欲が低下します。

結果として、生産性も大きく落ち込み、チーム全体の士気が下がってしまうので、要注意です。

企業としての競争力も失わないように、マイクロマネジメントによる悪循環を避けましょう。

主体性がなくなる

部下が自分で判断する力を失い、主体性がなくなることも、マイクロマネジメントの悪影響の1つ。

常に上司から細かく指示され、進捗や方法まで管理されると、「自分は信頼されていない」と感じるようになります。

仕事への意欲や挑戦心が薄れていけば、自分の意見を述べる気力が失われるのも仕方ありません。

やがて「言われたことだけやればいい」という受け身の姿勢が定着してしまいますよ。

部下の成長の停滞やチーム全体の創造力低下を防ぐには、細かすぎるマネジメントはNGです。

離職率が増加する

マイクロマネジメントは、従業員の離職率を高める要因の1つ。

上司からの過度な干渉や監視は、働きがいを感じにくくさせてしまいますよ。

ストレスも蓄積し、職場に対する不信感や不満が募っていきます。

より自由度が高く自己裁量のある環境を求めて、転職を検討する従業員が出てきかねません。

人材流出という形で大きな損失を招く恐れがあるので、従業員の気持ちが離れないように気をつけてください。

マイクロマネジメントが行われやすい職場環境の特徴

マイクロマネジメントが行われやすい職場環境の特徴は、以下の5つです。

自分の職場環境と照らし合わせて確認してみましょう。

成果主義・ノルマ至上主義が強い

成果主義やノルマ至上主義が強く根付いた職場では、マイクロマネジメントが発生しがちです。

成果を数値で厳しく評価される環境では、管理職もプレッシャーを感じるもの…。

部下の行動を逐一チェックし、確実に成果を出させようと過干渉になりやすい構造がありますよ。

結果として部下も自由に動けず、報告や確認ばかりが求められる状況に陥ります。

管理する側も管理される側も疲弊し、職場全体の士気や効率を損なう要因となるため、注意が必要です。

信頼関係が構築されていない

信頼関係が構築されていない職場では、上司が部下を信用できず、マイクロマネジメントが起こりやすくなります。

上司が部下に任せられずに細かい部分まで口を出し、行動を逐一確認しようとすることも…。

一方で、部下も上司の意図を過剰に気にして動けなくなり、自主性や創意工夫を発揮できません。

信頼がないままでは円滑なコミュニケーションも取れず、組織全体の成長やチームワークにも悪影響がありますよ。

マネジメントが属人化されている

マネジメントが属人化されている職場も、マイクロマネジメントが生じやすくなる環境の1つ。

上司個人の価値観や判断に業務管理が大きく依存している場合は、要注意です。

組織として明確なルールや評価基準がないと、上司独自のやり方で細かく指示を出し、部下を厳しく管理しがち…。

上司に合わせた対応を強いられる部下は、ストレスや混乱を感じやすくなります。

職場全体の効率や士気の低下を避けるため、マネジメントの属人化を防ぎ、管理体制の一貫性を担保しましょう。

評価制度が曖昧

評価制度が曖昧な職場でも、マイクロマネジメントが起こりやすくなります。

具体的な評価基準がないと、上司が部下の成果や行動を正しく評価できず、目に見える範囲だけで判断することに…。

結果的に、細かく指示を出したり監視したりする傾向が強まることになりますよ。

また、評価の基準が上司の主観に左右されるのも、部下の自主性やモチベーションが低下する大きな原因の1つ。

不公平感が生まれ、職場全体の信頼関係も損なわれるので、明確な評価制度を整えることが望ましいです。

コミュニケーションが一方通行

コミュニケーションが一方通行な職場も、マイクロマネジメントの温床です。

上司からの指示や命令ばかりで、部下の意見や提案が受け入れられない環境になってしまっていませんか?

一方的なコミュニケーションばかりだと、部下は「どうせ聞いてもらえない」と感じ、消極的になりますよ。

上司も「自分が管理しなければ」とさらに干渉を強め、悪循環に陥ることになります。

信頼関係を築いてチームの連携を強めるために、双方向のコミュニケーションを心がけてください。

マイクロマネジメントへの対処方法

次に、マイクロマネジメントへの対処方法を3つ紹介します。

自身の状況や職場環境に合わせて、適切な対応をとることで、ストレスの軽減や職場改善につながりますよ。

上司と冷静に対話する

マイクロマネジメントの兆候が見られる場合、当該管理職と冷静に対話の場を設けることが重要です。

本人が自覚なく行動しているケースも多いため、具体的な言動とその影響についてフィードバックしましょう。

感情的な非難ではなく、建設的な改善提案や支援体制を示すことで、本人も拒絶せずに受け入れやすくなります。

人事担当や第三者を交えて対話することで、公平性を保ちながら状況改善を図ることが可能ですよ。

管理職の教育を見直す

マイクロマネジメントを防ぐには、管理職自身のマネジメント手法を見直すことが欠かせません。

とくに新任の管理職やプレイングマネージャーは、適切な指導経験がないまま部下を抱える場合が多く、要注意です。

過干渉になりがちなので、必要に応じて適切な研修やワークショップの機会を設けることをおすすめします。

管理職向けの教育制度を企業として整備し、任せるマネジメントや対話による信頼構築のスキルを育成しましょう。

適切な距離感を保ちながら成果を引き出す方法を学べば、マイクロマネジメントの弊害を避けられるはずです。

第三者機関に相談する

マイクロマネジメントによるハラスメントが、社内で解決できない場合も出てくるかもしれません。

無理に社内だけで収めようとせず、企業として外部の第三者機関に相談する体制を整えることが重要です。

たとえば、労働問題に詳しい弁護士や社労士、外部のEAP(従業員支援プログラム)などの活用を検討しましょう。

客観的な視点で状況を整理し、適切な是正措置の助言を受けられます。

相談窓口の外部委託や匿名相談の導入なども、職場改善に向けた取り組みとして有効ですよ。

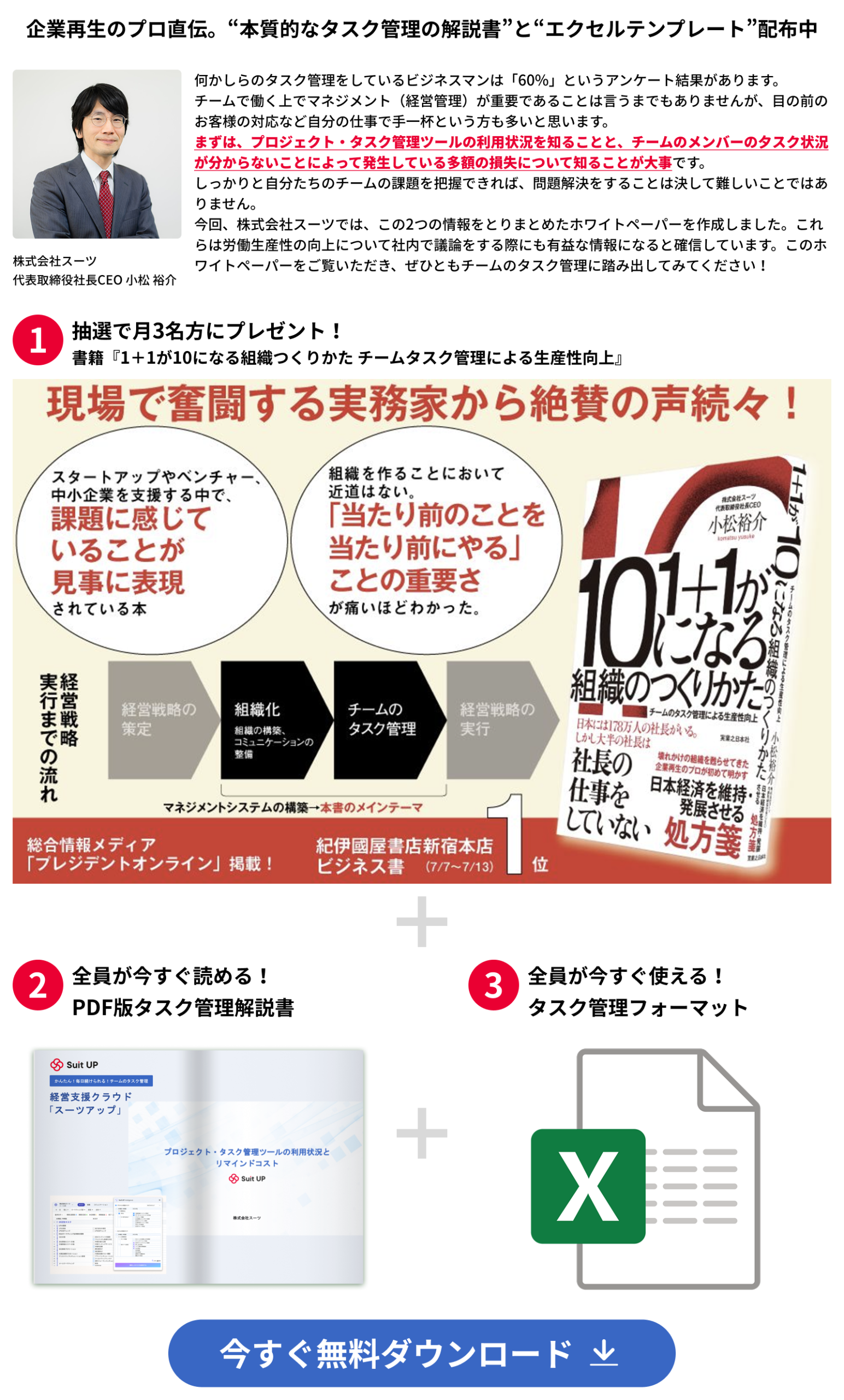

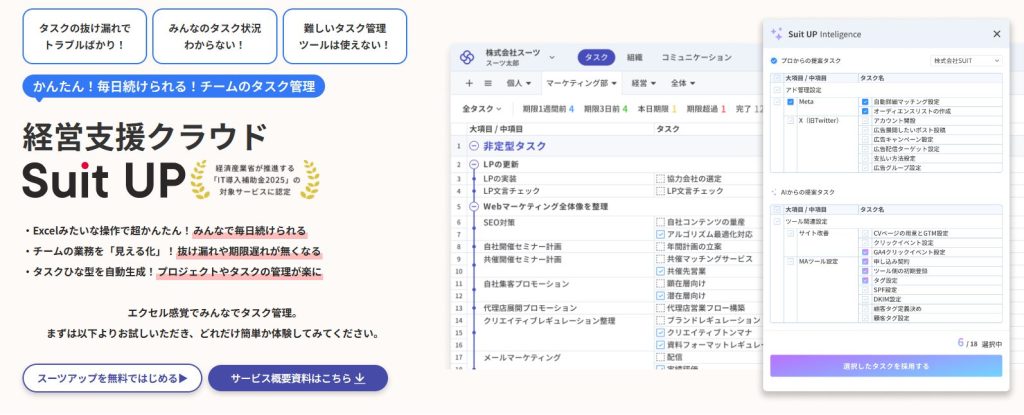

マイクロマネジメント防止におすすめのタスク管理ツール「スーツアップ」

マイクロマネジメントを防ぎ、部下のタスク管理におすすめなのが「スーツアップ」です。

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたタスク管理ツールの1つ。

定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能を備えています。

紙や表計算ソフトで管理するのと比べて、大きく負荷を軽減できますよ。

1人ではタスク管理できない人も、チームのメンバーと一緒なら頑張れるかもしれません。

タスク管理に苦手意識を感じているなら、ぜひスーツアップの導入を検討してみてください。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

「マイクロマネジメントハラスメント」についてよくある質問

最後に、「マイクロマネジメントハラスメント」についてよくある質問を確認しておきましょう。

マイクロマネジメントを行いやすい上司の特徴は?

部下に仕事を任せられず、細かいルールや指示で業務を管理しようとする上司が要注意です。

自分のやり方に固執し、部下の意見を聞かない、褒めない、間違いを認めないといった姿勢も特徴的…。

マイクロマネジメントを行いやすい上司の典型かもしれません。

完璧主義や実力主義に偏った管理体制は、部下の主体性やモチベーションを低下させる原因になりますよ。

マイクロマネジメントの具体例は?

マイクロマネジメントとは、部下の行動を過度に監視・管理する行動のこと。

程度にもよりますが、具体例として、以下のような行動が挙げられますよ。

- 業務の進捗状況を頻繁に確認する

- 業務の進め方を過度に細かく指示する。

- 電話応対の仕方やチャット返信の時間を細かく制限する

- リモートワーク中にWebカメラの常時接続を求める

マイクロマネジメントがパワハラにあたる事例は?

業務を行うにあたって必要以上の監視を行う場合は、パワハラとみなされる可能性があります。

精神的に圧力を与えるような行為は、パワハラだと判断しましょう。

- 進捗報告を過度に要求する

- 15分以内にチャットに返信するよう強制する

- 外出先から1時間ごとの報告を求める

- すべてのメールに上司をCCに入れるよう強制する

【まとめ】マイクロマネジメントはハラスメントになる?

以上、マイクロマネジメントがハラスメントになるか、対処法も含めて解説しました。

マイクロマネジメントは、程度にもよりますし、一部の業務で有効な場面もあるのは確かです。

一方で、過度に行われるとハラスメントにつながるリスクがありますよ。

部下の主体性やモチベーションを奪い、職場全体の生産性・信頼関係を損なう要因になりかねません。

悪影響を防ぐには、環境や評価制度の見直しと、適切な対処法の実践が重要です。

本記事を参考に現状を見直し、職場改善に取り組んでみてくださいね。

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。