【2026年最新】タスク管理のWBS完全ガイド|WBSの基本概念から、エクセルでの具体的な作成手順も解説

「プロジェクトのタスクが多すぎて整理できない」

「進捗管理がうまくいかず、いつも締切に追われる」

「WBSという言葉は聞いたことがあるけど、実際どう作ればいいかわからない」

そんな悩みを抱えていませんか?

タスク管理の失敗は、プロジェクトの遅延や品質低下に直結し、チーム全体の生産性を大きく低下させます。特に複数メンバーが関わるプロジェクトでは、体系的な管理手法なしには成功は困難です。

本記事では、WBSの基本概念から、Excel での具体的な作成手順、すぐ使える無料テンプレート、さらにNotionなど最新ツールとの連携方法まで、実践的なノウハウを図解付きで徹底解説します。

この記事を読めば、明日からWBSを使った効率的なタスク管理ができるようになり、プロジェクトの成功率を大幅に向上させることができます。

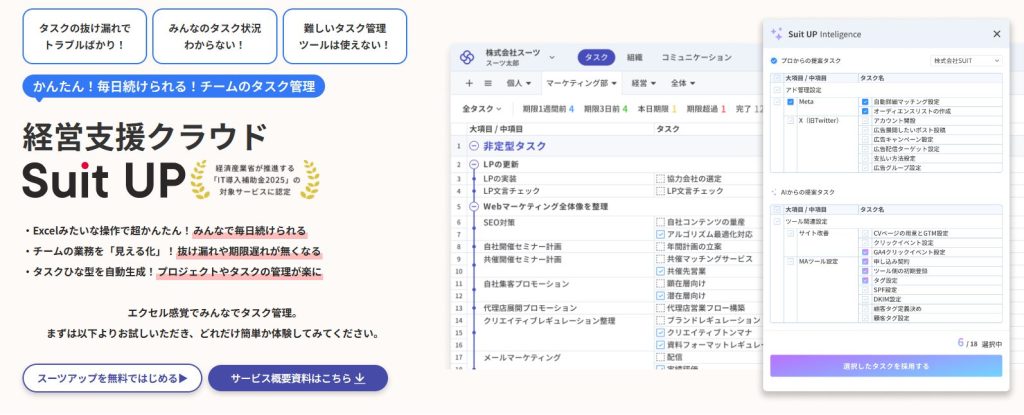

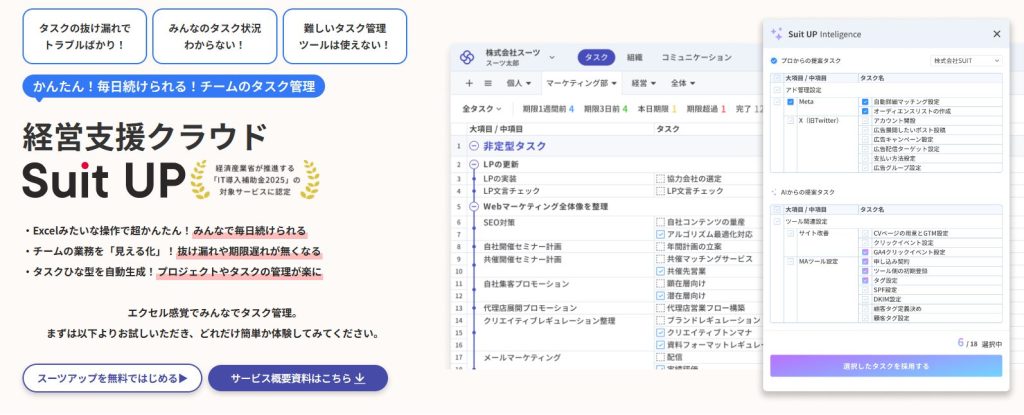

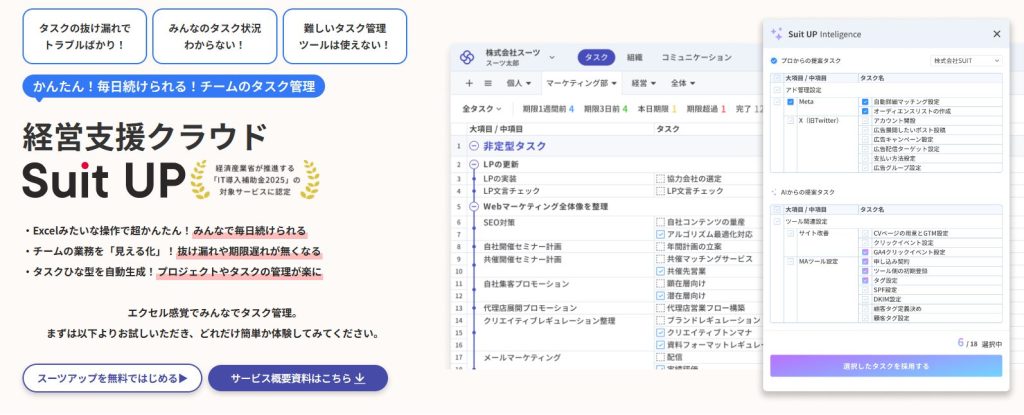

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたAIタスク管理ツールの1つ。

エクセルにはない期限通知や定型タスクの自動生成などの機能を搭載しています。

専門家とAIが作ったタスクひな型が充実しているので、誰でも簡単にタスク管理ができます。

また、定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能も備えています。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

WBSを使ったタスク管理とは?基本から理解する階層構造

プロジェクトが複雑すぎて、どこから手をつけていいかわからない…そんな経験はありませんか?WBSはその悩みを解決する最強の武器なんです!

WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構造図)は、プロジェクト全体を階層的に小さな管理可能な作業単位に分解する、プロジェクト管理の基本手法です。

プロジェクト管理の国際標準を定めるPMI(Project Management Institute)の最新調査によると、WBSを適切に実装したプロジェクトは、そうでないプロジェクトと比較して成功率が最大35%向上することが明らかになっています。

この数字は、WBSがタスク管理において単なるツールではなく、プロジェクト成功の重要な要因であることを示しています。

📝 WBSの本質とは

WBSの本質は「複雑さを単純に分解する」ことにあります。

人間の脳は一度に把握できる情報量に限界があり、心理学者ジョージ・ミラーが提唱した「マジカルナンバー7±2」の法則によると、私たちが同時に処理できる情報の塊は5~9個程度とされています。

WBSはこの認知的制約を考慮し、巨大で複雑なプロジェクトを、誰もが理解し管理できる小さな単位まで段階的に分解していく手法なのです。

・第1階層:プロジェクト全体(頂点)

・第2階層:主要な成果物やフェーズ

・第3階層:詳細な成果物やサブフェーズ

・第4階層以降:作業パッケージレベル

| 階層レベル | システム開発プロジェクトの例 |

|---|---|

| 第1階層 | 新システム開発プロジェクト |

| 第2階層 | 要件定義、設計、開発、テスト、導入 |

| 第3階層(設計) | 基本設計、詳細設計、データベース設計、画面設計 |

| 第4階層(作業パッケージ) | 8〜80時間で完了する具体的な作業 |

作業パッケージは「それ以上分解する必要がない、実行可能な最小単位」のこと。1人または1チームが責任を持って完了できるサイズにするのがポイントです!

📝 WBS作成の最重要原則「100%ルール」

WBSに含まれるすべての要素の合計が、プロジェクトスコープの100%を正確に表現しなければならないという原則です。

- プロジェクトに必要なすべての作業が漏れなく含まれる

- プロジェクトスコープ外の作業は一切含まれない

- 親要素の作業内容=子要素の作業内容の合計

もう一つの重要な原則が「相互排他性」です。

これは、WBSの各要素が重複してはならないという原則で、マッキンゼーが提唱するMECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive:相互に排他的で、全体として網羅的)の考え方と合致します。

各作業パッケージは独立して定義され、他の作業パッケージと内容が重複しないようにする必要があります。

これにより、責任の所在が明確になり、作業の重複による無駄を排除できます。

WBSがタスク管理を変える3つの理由

なぜWBSを使うとタスク管理が劇的に改善するのか?実は明確な3つの理由があるんです。実際の企業事例と数字を交えて解説しますね!

・従来の方法:思いついた作業を順次リストアップ

・WBSの方法:トップダウンで体系的に分解

従来のタスク管理では、思いついた作業を順次リストアップしていく方法が一般的でしたが、この方法では体系的な洗い出しが困難で、重要な作業を見落とすリスクが常に存在していました。

WBSでは、トップダウンで体系的に分解していくため、必要な作業を網羅的に識別できます。

📝 大手製造業での導入効果

| 項目 | WBS導入前 | WBS導入後 |

|---|---|---|

| 作業の漏れ率 | 15~20% | 3%以下 |

| 特に改善された作業 | 調整作業、品質保証活動、ドキュメント作成 | |

・「計画錯誤」という認知バイアスを回避

・8~80時間の作業パッケージで現実的な見積もり

大きな塊のまま工数を見積もると、人間の心理的バイアスにより楽観的になりがちで、実際の作業時間を大幅に過小評価してしまいます。

これは「計画錯誤」と呼ばれる認知バイアスの一種で、多くのプロジェクト遅延の原因となっています。

WBSにより作業を8~80時間の作業パッケージまで分解することで、各作業の内容が具体的になり、より現実的な見積もりが可能になります。

ソフトウェア開発企業の実データがすごいんです!機能単位では±40%もあった誤差が、WBSで分解すると±15%まで改善。さらに「大数の法則」で全体の精度はもっと高くなるんですよ。

| 見積もり単位 | 実績対比の誤差 |

|---|---|

| 機能単位 | 平均±40% |

| 作業パッケージ単位 | 平均±15% |

・各作業パッケージに責任者(アカウンタブル)を設定

・WBSが共通言語として機能

WBSの各作業パッケージには必ず責任者(アカウンタブル)を設定します。

これにより、「誰が何に責任を持つか」が明確になり、作業の抜け漏れや重複を防げます。

また、WBSは共通の言語として機能し、プロジェクトメンバー間のコミュニケーションを大幅に改善します。

📝 IT企業でのWBS導入効果

- 会議時間が平均30%削減

- 議論の焦点が明確になり効率的な意思決定が可能に

- 新メンバーの立ち上がり時間が従来の半分以下に短縮

ガントチャート・カンバンとの使い分け方

3つのツールって似てるようで全然違うんです!プロジェクトの特性に合わせて使い分けるのが成功の秘訣ですよ。

| ツール | 特化分野 | 主な目的 | 最適な使用場面 |

|---|---|---|---|

| WBS | スコープ管理 | 「何を作るか」を明確化 | プロジェクト計画段階 |

| ガントチャート | 時間管理 | 「いつまでに」を可視化 | スケジュール管理 |

| カンバン | フロー管理 | 「どのように」を最適化 | 作業の流れの管理 |

📝 WBSが最も威力を発揮する場面

- 複雑な成果物を持つプロジェクト

- 多数のステークホルダーが関与するプロジェクト

- 規制要件が厳しいプロジェクト

ガントチャートは「時間管理」に特化したツールで、「いつまでに完成するか(When)」を可視化します。

WBSで定義された作業に開始日と終了日を設定し、タスク間の依存関係を矢印で結んで表現します。

横軸に時間、縦軸にタスクを配置することで、プロジェクト全体のスケジュールを一目で把握できます。

クリティカルパス(プロジェクト完了までの最短経路)の特定により、遅延リスクの高いタスクを重点管理できます。

・建設プロジェクト:WBS+ガントチャート

・アジャイル開発:概要WBS+カンバン

・ハイブリッド型:3つすべてを統合

WBSで全体スコープを定義し、ステークホルダーと合意形成

WBSの第3階層までをガントチャートに展開し、マイルストーンスケジュールを作成

2週間のスプリント単位で、該当期間の作業パッケージをカンバンボードで管理

重要なのは、ツールに振り回されるのではなく、プロジェクトの特性とチームの成熟度に応じて、適切なツールを選択し、必要に応じて調整していく柔軟性です。

最初は難しく感じるかもしれませんが、まずはWBSで全体像を掴むところから始めてみてください。慣れてきたら他のツールと組み合わせていけば、きっとプロジェクト管理が楽しくなりますよ!

【実践】5ステップで作るタスク管理のWBS|初心者向け作成ガイド

WBS作成って難しそう…と思っていませんか?実は体系的な5ステップを踏めば、初心者でも効果的なWBSが作れるんです!

WBSを実際に作成する際、多くの初心者が「どこから始めればよいか分からない」という壁にぶつかります。

しかし、体系的な5ステップのプロセスに従えば、誰でも効果的なWBSを作成できます。

ここでは、プロジェクトマネジメントの専門家が実際に使用している実践的な手法を、具体例を交えながら詳しく解説していきます。

最初は粗い構造から始めて、プロジェクトチームとの議論を通じて段階的に詳細化していく反復的なプロセスが重要です。

この柔軟なアプローチにより、チームメンバーの知見を取り込みながら、より実践的で実行可能なWBSを構築できます。

Step1:プロジェクトゴールの定義

プロジェクトゴールの定義には、SMART基準を適用します。

📝 SMART基準とは

・Specific:具体的

・Measurable:測定可能

・Achievable:達成可能

・Relevant:関連性がある

・Time-bound:期限がある

「顧客満足度を向上させる」では漠然としすぎています。もっと具体的な目標設定が必要ですね

・2026年12月31日までに新規ECサイトを立ち上げ

・月間売上1,000万円を達成

・顧客満足度スコア4.5以上(5点満点)

この明確なゴール設定により、必要な成果物と作業が自然と見えてきます。

| 記載項目 | 内容 |

|---|---|

| プロジェクトの目的 | なぜこのプロジェクトが必要なのか |

| 主要な成果物 | 何を作るのか、提供するのか |

| 成功基準 | どうなれば成功と判断するか |

| 制約条件 | 予算、期限、リソースの制限 |

| 前提条件 | プロジェクト開始の前提となる条件 |

| 主要ステークホルダー | 関係者とその役割 |

実際の作成プロセスでは、まずプロジェクトスポンサーや主要ステークホルダーとのインタビューを実施します。

・このプロジェクトで最も重要な成果は何か

・成功したと判断する基準は何か

・絶対に譲れない条件は何か

多くの場合、ステークホルダー間で期待値にずれがあることが判明するため、この段階での調整が極めて重要です。

「新システムを導入する」は手段であって、真の目的は「業務効率を30%向上させる」かもしれません。常に「なぜ?」を問い続けることが大切です

Step2:成果物の洗い出し(MECE思考の活用)

MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)とは、マッキンゼーが提唱する「相互に排他的で、全体として網羅的」という思考法です。

重複なく、漏れなく成果物を識別することで、プロジェクトの全体像が明確になりますよ

新製品開発プロジェクトの例:「製品本体」「マニュアル・ドキュメント」「マーケティング資料」「トレーニング資料」「サポート体制」

「製品本体」→「ハードウェア」「ソフトウェア」「パッケージング」

📝 ロジックツリーの活用

プロジェクトの最終成果物を頂点として、それを構成する要素を枝分かれさせていきます。

各分岐点で「この分類は重複していないか」「すべてを網羅しているか」を確認します。

| ❌ MECE違反の分類 | ✅ 適切な分類 |

|---|---|

| 画面・機能・データ | フロントエンド・バックエンド・データベース・インフラ |

| 重複や曖昧さが発生 | 技術レイヤーで明確に分割 |

・プロジェクト管理関連:計画書、進捗報告書、リスク管理表

・品質保証関連:テスト計画書、テスト結果報告書、品質メトリクス

・移行・導入関連:移行計画書、トレーニング実施記録、運用手順書

成果物の洗い出しには「ブレインストーミング」と「親和図法」の組み合わせが効果的です!

チーム全員で思いつく限りの成果物を付箋に書き出します

似た性質の成果物をグループ化し、カテゴリー名を付けます

この作業を通じて、自然とMECE構造が形成されます

Step3:タスク分解の適正レベル(8/80ルール)

📝 8/80ルールとは

各作業パッケージの工数を8時間以上、80時間以下に収めるというルール。

プロジェクト管理の実践において広く採用されている基準です。

8時間未満だと管理が大変、80時間超だと進捗が見えにくい…ちょうどいいバランスが大切なんです

| 作業時間 | 問題点 | 具体例 |

|---|---|---|

| 8時間未満 | 管理オーバーヘッドが大きすぎる | 「メールを送る」「資料をコピーする」など細かすぎる |

| 80時間超 | 進捗が見えにくく問題発見が遅れる | 「システム開発」200時間では曖昧すぎる |

「要件定義」という大きな塊を以下に分解:

・業務フローを分析する

・現行システムを調査する

・ユーザーインタビューを実施する

・要件定義書を作成する

・要件レビュー会を開催する

- 作業の成果が明確に定義できるか

- 作業の完了を客観的に判断できるか

- 1人または1チームが責任を持って実行できるか

- 作業期間が2週間以内に収まるか

- コストと工数を合理的に見積もれるか

これらすべてに「はい」と答えられるレベルまで分解します。

📝 プロジェクト規模別の目安

| プロジェクト規模 | 適切な作業パッケージ |

|---|---|

| 小規模(3ヶ月以内、5人以下) | 20~40時間程度 |

| 中規模(3~12ヶ月、5~20人) | 40~60時間程度 |

| 大規模(12ヶ月以上、20人以上) | 60~80時間程度 |

クリティカルパス上の作業やリスクの高い作業は、より細かく分解して管理することをおすすめします!

Step4:依存関係の整理とクリティカルパス

・FS(Finish to Start):終了-開始(全体の約90%)

・SS(Start to Start):開始-開始

・FF(Finish to Finish):終了-終了

・SF(Start to Finish):開始-終了(最も稀)

| 関係タイプ | 使用例 |

|---|---|

| FS関係 | 「設計書作成」完了後に「プログラミング」開始 |

| SS関係 | 「ユーザートレーニング資料作成」と「システムマニュアル作成」を同時開始 |

| FF関係 | 「システムテスト」と「ユーザー受入準備」を同時完了 |

| SF関係 | 後続作業の開始により先行作業が終了する特殊ケース |

依存関係を整理する際は「必須依存」と「任意依存」を区別することが重要です

📝 依存関係の区別

必須依存:技術的または論理的に避けられない依存関係

(例:「基礎工事」なしに「建物建設」はできない)

任意依存:ベストプラクティスや組織の方針による依存関係

(必要に応じて調整可能)

各作業の最早開始時刻(ES)と最早終了時刻(EF)を算出

プロジェクト終了日から逆算して、各作業の最遅開始時刻(LS)と最遅終了時刻(LF)を算出

LS – ES または LF – EF で計算。値がゼロの作業がクリティカルパス

ES(最早開始):10日目

EF(最早終了):15日目

LS(最遅開始):12日目

LF(最遅終了):17日目

トータルフロート = 2日

→ 2日まで遅れても全体工程に影響なし

トータルフロートがゼロの作業は、1日でも遅れるとプロジェクト全体が遅延します!要注意ですね

📝 実践的な管理手法

- クリティカルパス上の作業には経験豊富なメンバーを配置

- 進捗を日次で監視

- 「準クリティカルパス」(フロートが少ない作業)も要注意

- リソースの追加投入やスケジュールの前倒しなど、事前の対策を準備

Step5:担当割り当てと工数設定のコツ

担当者割り当てでは、RACIマトリックスを活用すると役割分担が明確になりますよ

📝 RACIマトリックスとは

Responsible:実行責任者(実際に作業を行う)

Accountable:説明責任者(最終責任を負う、1人のみ)

Consulted:相談先(意見を求める)

Informed:情報共有先(情報を共有する)

| スキルレベル | 適した作業 | 配置の考え方 |

|---|---|---|

| エキスパート | 最重要・高難度作業 | ボトルネックにならないよう分散 |

| 上級 | 重要作業 | 独立して作業可能 |

| 中級 | 標準的作業 | 少し難しい作業で成長機会を提供 |

| 初級 | 定型作業 | エキスパートのサポート体制を構築 |

期待値 = (楽観的 + 4×最可能 + 悲観的)÷ 6

【計算例】

楽観的見積もり:20時間

最可能見積もり:30時間

悲観的見積もり:50時間

期待値 = (20 + 4×30 + 50) ÷ 6 = 31.7時間

不確実性を考慮した現実的な見積もりができるので、精度が高くなります

📝 生産性係数の目安

- エキスパート:0.7

- 上級:0.85

- 中級:1.0(基準)

- 初級:1.5

※実績データを蓄積して組織独自の係数を設定することが理想的

・プロジェクトバッファ:全体工数の10~20%を確保

・フィーディングバッファ:クリティカルパス上の作業群の最後に設定

・個々の作業には含めず、プロジェクト全体で管理

バッファを適切に設定することで、個別の遅延がプロジェクト全体に波及することを防げます。リスク管理の観点からも重要ですね!

これらの5つのステップを着実に実行することで、初心者でも効果的なWBSを作成できます。

最初から完璧を求めず、プロジェクトを進めながら改善していく柔軟な姿勢が成功への鍵となります。

「WBSが作れない」を解決!タスク管理でよくある悩みと対処法

WBS作成に取り組み始めると、多くの実務者が共通の壁にぶつかります。

「どこまで細かく分解すればよいのか」「タスクの漏れが心配」といった悩みは、誰もが通る道ですよね。

「依存関係が複雑すぎる」「工数見積もりが常に外れる」。

これらの悩みは、WBS作成経験が浅い人だけでなく、ベテランのプロジェクトマネージャーも直面する普遍的な課題です。

ここでは、実際のプロジェクト現場で蓄積された解決策と、具体的な対処法を詳しく解説していきます。

悩み1:どこまで細かく分解すればいいかわからない

「タスクをどこまで細かく分解すべきか」は、WBS作成で最も多い悩みです。

📝 管理可能性テスト – 5つの判断基準

分解レベルの判断基準として、まず「管理可能性テスト」を適用します。

- 第一に「この作業の完了基準は明確か?」

- 第二に「工数を±20%の精度で見積もれるか?」

- 第三に「1人または1チームが責任を持てる範囲か?」

- 第四に「2週間以内に完了できるか?」

- 第五に「進捗を0%か100%以外でも報告できるか?」

これらすべてに「はい」と答えられれば、適切な分解レベルに達しています。

・「会議開催」を1〜2時間単位まで細分化

・管理コストが実作業を上回る状態

過度な分解の典型例を見てみましょう。

「会議開催」というタスクを「会議室予約」「アジェンダ作成」「資料印刷」「参加者への連絡」「議事録作成」と細分化すると、各タスクが1~2時間となり、管理コストが実作業を上回ります。

この場合、「会議開催(8時間)」として一括管理する方が効率的なんです!

ただし、重要な意思決定会議や、外部ステークホルダーが参加する大規模会議は例外で、より詳細な分解が必要になることもあります。

| 分解レベル | タスク例 | 問題点 |

|---|---|---|

| 分解不足 | システム開発(200時間) | 1ヶ月経過しても「作業中」としか報告できない |

| 適切な分解 | 基本設計(40時間) 詳細設計(40時間) コーディング(60時間) | 週次での進捗管理が可能 |

プロジェクトの性質による分解レベルの調整も重要です。

まず全体像を把握するため、第3階層(レベル3)まで分解し、チームでレビューします。

その後、直近3ヶ月分のみ第4階層以降まで詳細化します。

この「段階的詳細化」により、計画の柔軟性を保ちながら、必要な詳細度を確保できます。

また、類似プロジェクトのWBSを参考にすることで、適切な分解レベルの感覚を掴むことができます。

悩み2:タスクの漏れが心配で進められない

完璧主義に陥り、「まだ漏れがあるのではないか」という不安から、WBS作成が進まないケースは非常に多く見られます。

でも大丈夫!完璧を求めすぎず、まずは体系的なチェック方法を身につけましょう。

・成果物視点:必要な作業を洗い出す

・プロセス視点:開始→計画→実行→監視→終結

・ステークホルダー視点:各関係者の期待を確認

・リスク視点:想定リスクへの対応作業を追加

タスクの網羅性を確保する最も効果的な方法は、「複数視点チェック法」です。

この4つの視点でチェックすることで、重要なタスクの見落としを大幅に減らせます。

📝 PMBOK 10の知識エリアチェックリスト

プロジェクトマネジメントの知識体系(PMBOK)では、10の知識エリアが定義されています。

- 統合、スコープ、スケジュール

- コスト、品質、資源

- コミュニケーション、リスク

- 調達、ステークホルダー

例えば、「コミュニケーション」エリアでは、キックオフ会議、定期進捗会議、ステアリングコミッティ、最終報告会などが漏れていないか確認します。

| WBSディクショナリー項目 | 記載内容例 |

|---|---|

| 作業内容 | 具体的な作業の説明 |

| 成果物 | 作業完了時の提出物 |

| 前提条件 | 作業開始に必要な条件 |

| 完了基準 | 作業完了の判断基準 |

| 除外事項 | スコープ外の作業(例:既存データの移行作業は含まない) |

・この成果物を作るのに他に必要な作業はないか

・この作業の前に必要な準備作業はないか

・この作業の後に必要なフォロー作業はないか

レビューとフィードバックのプロセスも重要です。

WBSの初版を作成したら、プロジェクトチーム全員でウォークスルーを実施します。

過去の類似プロジェクトの教訓(レッスンズラーンド)を参照し、「前回漏れていた作業」を確認することも効果的ですよ!

80/20の法則(パレートの法則)の適用も推奨します。

プロジェクトの成功に最も重要な20%の作業が、全体の成果の80%を決定します。

まずこの重要な20%を確実に識別し、詳細化することに注力します。

残りの80%は、プロジェクトが進行する中で順次詳細化していけば十分です。

この割り切りにより、分析麻痺(アナリシス・パラリシス)を回避し、実行フェーズに速やかに移行できます。

悩み3:依存関係が複雑で整理できない

プロジェクトの規模が大きくなると、タスク間の依存関係が複雑に絡み合い、整理が困難になります。

特に、複数部門が関わるプロジェクトや、並行して進む複数のワークストリームがある場合、依存関係の管理は極めて複雑になります。

でも、順序立てて整理していけば、必ず管理できるようになりますよ!

📝 依存関係の分類

依存関係を整理する第一歩は、「依存関係の分類」です。

- 強制依存(ハード依存):技術的または論理的に避けられない依存

- 裁量依存(ソフト依存):ベストプラクティスや組織の方針による依存

まず強制依存のみに注目して基本構造を作り、その後裁量依存を追加することで、複雑さを段階的に管理できます。

・縦軸と横軸に全タスクを配置

・ハブタスク(多数の依存を持つ)を特定

・相互依存や循環依存を発見

「依存関係マトリックス」の作成も効果的です。

これにより、どのタスクが多くの依存関係を持つか(ハブタスク)が一目で分かります。

ハブタスクは遅延時の影響が大きいため、重点管理対象とします。

| 外部依存の種類 | 対策例 |

|---|---|

| 外部ベンダー | 納期に5営業日のバッファを設定 |

| 他部門 | 定期的なステータス確認会議を実施 |

| 顧客承認 | 3営業日前にリマインダーを送信 |

密接に結合したタスクを、インターフェースを明確にして分離します。

例えば、API仕様を先に確定させ、モックAPIを用意することで、画面開発とバックエンド開発を並行できます。

視覚化ツールの活用も重要です。

複雑な依存関係は、テキストや表では理解が困難です。

ネットワーク図(PERT図)やガントチャートで視覚化すると、全体像が一目瞭然になりますね!

特に、クリティカルパスを赤色で強調表示するなど、重要な依存関係を視覚的に際立たせることが効果的です。

最新のプロジェクト管理ツールでは、依存関係を自動的に可視化し、変更の影響をリアルタイムでシミュレーションできる機能も提供されています。

悩み4:工数見積もりがいつも外れる

工数見積もりの精度は、プロジェクト成功の重要な要因でありながら、多くのプロジェクトマネージャーが苦手とする領域です。

人間には楽観バイアスがあり、作業時間を過小評価する傾向があります。

「今回こそは順調にいくはず」と思いたくなる気持ち、よくわかります!でも、データに基づいた見積もりが大切なんです。

・過去の同様作業の実際の時間を記録

・複雑度別(シンプル/標準/複雑)に分類

・10件以上のデータで統計的信頼性を確保

📝 アナロジー見積もりの実践例

過去の類似作業の実績を基準とし、差分を調整して見積もります。

例:前回の「顧客管理画面」開発 = 40時間

今回の「商品管理画面」は項目数が1.5倍

→ 40時間 × 1.5 = 60時間と見積もり

3~5名の経験者に独立して見積もりを依頼し、その結果を匿名で共有します。

極端な見積もりをした人には理由を説明してもらい、その情報を基に再度見積もりを行います。

このプロセスを2~3回繰り返すことで、妥当な見積もりに収束していきます。

| プロジェクト段階 | 見積もり誤差 |

|---|---|

| プロジェクト初期 | ±100% |

| 要件定義完了時点 | ±50% |

| 設計完了時点 | ±25% |

パラメトリック見積もりも、特定の領域では高い精度を発揮します。

例えば、ソフトウェア開発では、ファンクションポイント法やCOCOMOモデルを使用して、機能の複雑さや規模から工数を算出できます。

・学生症候群:締切直前まで作業を開始しない

・パーキンソンの法則:与えられた時間をすべて使う

・楽観バイアス:うまくいくと過度に期待

これらの心理的バイアスを理解し、それらを考慮した見積もりを行います。

例えば、個人の見積もりに対して、組織として1.2~1.5倍の係数を掛ける、といった調整を行うのも効果的ですよ!

建設プロジェクトでは、平米あたりの標準工数を使用します。

これらのモデルは、組織固有の係数でカリブレーション(調整)することで、さらに精度を高められます。

今すぐ使える!タスク管理用WBSテンプレート3選

プロジェクトの規模や複雑さに応じて、適切なWBSテンプレートを選択することは、効率的なプロジェクト管理の第一歩です。

ここでは、小規模から大規模まで、実践で即座に使える3つのテンプレートを詳しく解説します。

それぞれのテンプレートには、Excelでの具体的な作成方法、必要な関数、条件付き書式の設定方法まで含めて説明していきます。

テンプレート選びで迷ったら、まずはシンプル版から始めてみましょう!必要に応じてグレードアップしていけばOKです

高機能なテンプレートは詳細な管理が可能ですが、入力と更新の手間も増大します。

プロジェクトの重要度、リスクレベル、ステークホルダーの要求に応じて、適切なレベルのテンプレートを選択することが成功の鍵となります。

シンプル版:チーム管理向け(〜20タスク)

シンプル版テンプレートは、小規模プロジェクトや部門内のタスク管理に最適です。

5人以下のチームで、期間が3ヶ月以内、タスク数が20個程度のプロジェクトに適しています。

社内イベントの企画や小規模なWebサイト更新など、身近なプロジェクトから始めてみましょう!

📝 基本構造の設計

シンプル版では、以下の列構成を推奨します:

| 列 | 項目名 | 内容 |

|---|---|---|

| A列 | WBS番号 | 1, 1.1, 1.1.1形式 |

| B列 | タスク名 | 作業内容 |

| C列 | 担当者 | 責任者名 |

| D列 | 開始予定日 | 開始日 |

| E列 | 終了予定日 | 完了日 |

| F列 | 予定工数 | 時間単位 |

| G列 | 実績工数 | 時間単位 |

| H列 | 進捗率 | パーセント |

| I列 | ステータス | 未着手/進行中/完了 |

| J列 | 備考 | メモ欄 |

📝 Excelでの実装方法

WBS番号の自動採番には、以下の数式を使用します(A3セルから開始と仮定):

・インデント数で階層を自動判断

・スペース2つで第2階層、4つで第3階層

タスク名の前にスペースを2つ入れると第2階層、4つ入れると第3階層として認識されます。

H列を選択し、以下のルールを設定:

- 0%:薄いグレー背景

- 1-49%:薄い黄色背景

- 50-99%:薄い青背景

- 100%:薄い緑背景

データバーを追加すると、進捗がひと目でわかって便利ですよ!「ホーム」タブから簡単に設定できます

📝 自動集計機能の実装

親タスクの進捗率を子タスクから自動計算する数式により、子タスクの進捗率の平均が親タスクに自動反映されます。

📝 ガントチャート機能の追加

シンプルなガントチャートを条件付き書式で実現できます。

L列以降に日付を横に並べ(L2=開始日、M2=開始日+1…)、条件を満たすセルに色を付けることで、簡易的なガントチャートが作成されます。

標準版:中小企業向け(〜50タスク)

標準版テンプレートは、中規模プロジェクトに適しています。

5〜20人のチーム、期間3〜12ヶ月、タスク数50個程度のプロジェクトで効果を発揮します。

システム導入や新製品開発など、部門を跨ぐプロジェクトにピッタリ!依存関係の管理機能が特に便利です

📝 拡張された列構成

標準版では、シンプル版の構成に以下を追加:

| 列 | 項目名 | 内容 |

|---|---|---|

| K列 | 優先度 | 高/中/低 |

| L列 | 前提タスク | 依存関係 |

| M列 | 予定コスト | 金額 |

| N列 | 実績コスト | 金額 |

| O列 | リスクレベル | 高/中/低 |

| P列 | 成果物 | 納品物 |

| Q列 | 承認者 | 承認責任者 |

| R列 | 完了条件 | 完了基準 |

📝 依存関係の管理

前提タスクの管理には、データ検証機能を活用します。

「データ」タブ→「データの入力規則」を選択

「リスト」を選択し、ソースに「=A$3:A$100」を設定

複数の前提タスクがある場合は、カンマ区切りで入力

未完了の前提タスクを持つ未完了タスクが赤色で強調表示されます。

📝 リソース管理機能

別シートに「リソース管理」を作成し、担当者別の負荷を可視化できます。

・各担当者の総工数を自動集計

・期間別の負荷を可視化

📝 コスト管理機能

予算消化率を自動計算し、10%以上の予算超過で赤色警告を表示します。

予算超過アラートがあれば、早めの対策が打てますね!経営層への報告もスムーズになりますよ

高機能版:大企業向け(50タスク〜)

高機能版テンプレートは、大規模で複雑なプロジェクトに対応します。

20人以上のチーム、期間12ヶ月以上、タスク数50個以上、複数の部門や外部ベンダーが関わるプロジェクトに適しています。

ERPシステム導入や工場建設など、全社規模のプロジェクトでも安心!アーンドバリュー管理で進捗を数値化できます

📝 包括的な管理項目

高機能版では、プロジェクト管理に必要な全ての要素を網羅します。

・基本情報:WBS番号、タスク名、タスクタイプ

・責任管理:RACI(実行責任者/説明責任者/相談先/情報共有先)

・スケジュール:早期開始日、遅延開始日、フロート

・コスト:予算(労務費/経費/外注費)、実績、予測

| カテゴリー | 管理項目 | 詳細内容 |

|---|---|---|

| 品質 | 品質基準 | 検査項目、合格基準 |

| リスク | リスク識別 | 影響度、発生確率、対応策 |

| 変更管理 | 変更要求 | 変更要求番号、変更内容、承認状況 |

📝 アーンドバリュー管理(EVM)の実装

EVMの主要指標を自動計算することで、プロジェクトの健全性を数値で把握できます。

- 計画価値(PV):予定工数×標準単価×進捗予定率

- 実績価値(EV):予定工数×標準単価×実績進捗率

- 実績コスト(AC):実績工数×実績単価

- スケジュール効率指数(SPI):EV÷PV

- コスト効率指数(CPI):EV÷AC

SPIが1.0未満ならスケジュール遅延、CPIが1.0未満ならコスト超過のサイン!早めの対策を打ちましょう

📝 マクロによる自動化

VBAマクロを使用して、WBS番号の自動更新や階層管理を効率化できます。

WBS番号の自動更新マクロにより、タスクの追加・削除時も番号が自動的に再計算されます。

📝 ダッシュボード機能

別シートにダッシュボードを作成し、主要KPIを一覧表示します。

・プロジェクト完了率

・予算消化率

・リスクスコア

・クリティカルタスク数

📝 他システムとの連携

Power Queryを使用した外部データの取り込みで、効率的なデータ管理を実現します。

「データ」タブ→「データの取得」→「ファイルから」を選択

CSVやデータベースから自動的にデータをインポート

定期的な自動更新スケジュールを設定

ExcelファイルをPower BIにインポートし、より高度な可視化を実現できます。

大規模プロジェクトでも、適切なツールを使えば効率的に管理できます。まずは標準版から始めて、必要に応じて機能を追加していくのがおすすめです!

WBSを使ったタスク管理を成功させる3つの実践ポイント

WBSを作成しただけでは、プロジェクトは成功しません。

作成したWBSを活用し、継続的に改善していく運用の仕組みこそが、プロジェクト成功の真の鍵となります。

多くの組織でWBSが形骸化してしまう理由は、作成後の運用ルールが不明確で、チーム全体での活用方法が確立されていないためです。

WBSは作って終わりではなく、プロジェクト期間中ずっと使い続ける「生きたツール」として扱うことが大切ですね!

ここでは、WBSを生きたツールとして機能させ、プロジェクトを成功に導く3つの実践ポイントを詳しく解説します。

週次15分レビューで進捗を可視化

週次レビューは、WBSを活用した進捗管理の心臓部です。

しかし、多くのプロジェクトで「会議が長すぎる」「形式的で実効性がない」という問題が発生しています。

効果的な週次レビューは、15分という短時間で完結し、具体的なアクションにつながる必要があります。

ダラダラと長い会議は誰も望んでいません。15分でサクッと終わらせて、実際の作業に時間を使いましょう!

📝 15分レビューの標準アジェンダ

効率的な15分レビューは、以下の構成で実施します:

- 完了したタスクの確認

- 未完了タスクとその理由の簡潔な説明

- 実績工数と予定工数の差異確認

- 今週着手予定のタスクの確認

- リソースの可用性確認

- 依存関係にあるタスクのステータス確認

- 新規に発生した課題の報告

- リスクの顕在化状況

- エスカレーションが必要な項目の特定

- 優先順位の調整

- リソースの再配置

- 次回までのアクション項目の確認

📝 進捗の定量的評価方法

進捗率の算出には、「0-50-100法」を推奨します。

タスクが未着手なら0%、着手済みなら50%、完了なら100%とする単純な方法です。

この方法は主観的な判断を排除し、客観的な進捗把握を可能にします。

より詳細な管理が必要な場合は、「0-25-50-75-100法」を採用することもできます。

・計画価値(PV)と実績価値(EV)の比率で評価

・工数ベースと成果ベースの両面から把握可能

EVMを活用した進捗評価も効果的です。

計画価値(PV)に対する実績価値(EV)の比率で進捗を評価します。

例えば、PVが100万円、EVが80万円の場合、進捗率は80%となります。

📝 ビジュアル管理ツールの活用

進捗の可視化には、「バーンダウンチャート」が有効です。

| 管理ツール | 特徴と活用方法 |

|---|---|

| バーンダウンチャート | 縦軸に残作業量、横軸に時間を取り、理想線と実績線を比較 |

| カンバンボード | 「今週の作業」「進行中」「レビュー待ち」「完了」のステータスで管理 |

| 信号機レポート | 緑(順調)、黄(要注意)、赤(要対応)の3色で状態を表現 |

物理的なカンバンボードをチームメンバーが集まる場所に設置すると、日々の立ち会議(デイリースタンドアップ)でも活用できて便利ですよ!

・例外管理の原則:問題のあるタスクに焦点を当てる

・クリティカルパス上のタスクを優先的にレビュー

「例外管理」の原則も重要です。

すべてのタスクを均等にレビューするのではなく、問題のあるタスクに焦点を当てます。

具体的には、クリティカルパス上のタスク、遅延しているタスク、リスクの高いタスクを優先的にレビューします。

これにより、限られた時間で最大の効果を得られます。

変更管理ルールでスコープクリープを防ぐ

スコープクリープ(範囲の無秩序な拡大)は、プロジェクト失敗の主要因の一つです。

PMI日本支部の調査によると、失敗プロジェクトの52%でスコープクリープが発生しています。

しかし、適切な変更管理ルールを確立することで、この問題を効果的に防ぐことができます。

「ちょっとこれも追加で…」という要求が積み重なると、いつの間にかプロジェクトが手に負えなくなってしまいますよね

📝 変更管理プロセスの確立

効果的な変更管理は、以下の7段階プロセスで実施します:

すべての変更要求を「変更要求管理簿」に記録します。

要求者、要求日、変更内容、理由、期待される効果を明記します。

口頭での要求も必ず文書化し、正式な変更要求として扱います。

変更がプロジェクトに与える影響を多面的に分析します。

- スコープへの影響

- スケジュールへの影響(何日遅延するか)

- コストへの影響(追加費用はいくらか)

- 品質への影響

- リスクへの影響

変更を「必須」「重要」「希望」の3段階に分類します。

必須は法規制対応など避けられない変更、重要はビジネス価値が高い変更、希望はあれば良い程度の変更です。

要求された変更をそのまま受け入れるのではなく、代替案を検討します。

- 既存機能の組み合わせで対応

- 次期リリースに延期

- スコープの他の部分を削減して対応

重要な変更は、プロジェクトスポンサー、主要ステークホルダー、プロジェクトマネージャーで構成される変更承認委員会で審議します。

影響分析の結果を基に、変更の採否を決定します。

承認された変更に基づいて、WBSを更新します。

新しいタスクの追加、既存タスクの修正、削除を行い、新しいベースラインを設定します。

変更履歴を必ず記録し、トレーサビリティを確保します。

変更内容と影響を全関係者に通知します。

特に、作業内容が変更されるチームメンバーには、詳細な説明を行い、理解と合意を得ます。

・レベル1(PM権限):工数10時間以内、コスト10万円以内

・レベル2(部門長権限):工数50時間以内、コスト100万円以内

・レベル3(CCB承認必要):上記を超える変更

すべての変更を同じプロセスで管理すると、柔軟性が失われます。

変更の規模に応じた承認権限を設定することで、効率性と統制のバランスを取ります。

小さな変更まですべて会議で審議していたら、プロジェクトが前に進みませんからね。適切な権限委譲が大切です!

📝 変更の追跡と分析

変更の累積的影響を追跡することが重要です。

個々の変更は小さくても、累積すると大きな影響となることがあります。

「変更累積グラフ」を作成し、プロジェクト開始からの変更による工数、コスト、スケジュールの累積影響を可視化します。

| 分析項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 変更の根本原因 | 要件定義の不備、ステークホルダーの理解不足、外部環境の変化など |

| 変更頻度の高い領域 | 次回プロジェクトでより詳細な計画が必要な箇所を特定 |

| 累積影響の把握 | 工数・コスト・スケジュールへの総合的な影響を定量化 |

変更の根本原因分析も実施します。

なぜ変更が発生したのか、原因を特定し、将来のプロジェクトへの教訓とします。

変更が多い領域は、次回プロジェクトでより詳細な計画が必要なことを示しています。

完了基準(DoD)の明確化で手戻りゼロへ

タスクの「完了」の定義が曖昧だと、「終わったと思ったら追加作業が発生した」という手戻りが頻発します。

アジャイル開発で生まれた「Definition of Done(完了の定義)」の概念を、すべてのプロジェクトに適用することで、この問題を解決できます。

「これで完了!」と思ったら「あれもやってない、これもやってない」と言われた経験、誰にでもありますよね。最初から基準を明確にしておけば防げます!

📝 完了基準の構成要素

効果的な完了基準は、以下の要素を含みます:

・機能要件の充足(すべての要求機能が動作する)

・非機能要件の充足(性能、セキュリティ、使いやすさ)

・品質指標の達成(バグ密度、コードカバレッジ、応答時間)

・設計書の更新

・ユーザーマニュアルの作成

・運用手順書の整備

・API仕様書の公開

・単体テストの実施と合格

・結合テストの実施と合格

・ユーザー受入テストの準備完了

・性能テストの基準達成

・コードレビューの完了

・設計レビューの承認取得

・ステークホルダーのサインオフ

・品質保証部門の検査合格

・本番環境への導入準備完了

・運用チームへの引き継ぎ完了

・トレーニングの実施

・サポート体制の確立

📝 タスクタイプ別の完了基準設定

プロジェクトのタスクタイプごとに、標準的な完了基準を設定します:

| タスクタイプ | 完了基準の例 |

|---|---|

| 調査・分析タスク | 調査報告書の作成、主要な発見事項の文書化、推奨事項の明確化、プレゼンテーション実施 |

| 設計タスク | 設計書の作成、設計レビューの実施、技術的実現可能性の確認、承認者のサインオフ |

| 開発タスク | コーディング規約の遵守、単体テストの作成と実行、コードレビューの完了、リポジトリへのコミット |

タスクの種類によって完了基準は変わりますが、事前に決めておくことで「何をもって完了とするか」の認識を統一できます!

📝 完了基準のチェックリスト化

完了基準をチェックリスト形式で管理することで、抜け漏れを防げます:

- □ 機能要件1の実装完了

- □ 機能要件2の実装完了

- □ 単体テスト作成(カバレッジ80%以上)

- □ 単体テスト実行(全件合格)

- □ コードレビュー実施

- □ レビュー指摘事項の修正

- □ 設計書の更新

- □ ユーザーマニュアルの作成

- □ リリースノートの作成

- □ 本番環境へのデプロイ手順書作成

📝 完了基準の段階的詳細化

プロジェクト初期段階では、すべての完了基準を詳細に定義することは困難です。

プロジェクトの進行に応じて、段階的に詳細化していくアプローチを採用します:

大まかな完了基準(レベル1)を定義

該当フェーズの詳細基準(レベル2)を定義

具体的な受入基準(レベル3)を定義

この段階的アプローチにより、柔軟性を保ちながら、必要な詳細度を確保できます。

エクセルでの管理の限界とタスク管理ツールへの移行

Excelでタスク管理していて「もう限界…」と感じていませんか?実は、そのタイミングの見極めが重要なんです!

多くの組織がWBS管理をExcelで開始しますが、プロジェクトが成長し、複雑化するにつれて、Excelの限界が明らかになってきます。

しかし、すべてのプロジェクトが専用ツールを必要とするわけではありません。

ここでは、Excelから専用ツールへ移行すべきタイミングの判断基準と、主要ツールの特徴、移行時の注意点について詳しく解説します。

📝 Excel vs 専用ツールの本質的な違い

Excelは確かに優れたツールですが、本来は表計算ソフトであり、プロジェクト管理専用に設計されていません。

一方、専用ツールは初期投資やトレーニングコストがかかります。

この投資対効果を正確に判断することが、適切なツール選択の鍵となります。

エクセルから専用ツールへ移行するタイミング

Excelでのプロジェクト管理が限界に達する兆候は、徐々に現れてきます。

遅すぎる移行はプロジェクトの混乱を招き、早すぎる移行は不要なコストを発生させます。

・ファイル管理の混乱

・リアルタイム性の欠如

・データ量増大による性能低下

・レポーティングの負担増大

・統合の困難さ

1. ファイル管理の混乱

「WBS_最終版_修正済み_v23_最新.xlsx」…こんなファイル名、見覚えありませんか?

最新版がどれか分からない、複数人が同時編集して競合が発生する、といった状況は、Excelの限界を示す最も明確なサインです。

2. リアルタイム性の欠如

チームメンバーが異なる場所で作業する場合、Excelファイルの共有には限界があります。

📝 こんな状況は要注意

- 「最新の進捗を教えてください」というメールが頻繁に飛び交う

- 会議のたびに各自のExcelを統合する作業が発生する

リアルタイムコラボレーションが可能な専用ツールが必要なタイミングです。

3. データ量の増大による性能低下

タスク数が100を超え、複雑な数式や条件付き書式を多用すると、Excelの動作が重くなります。

| 症状 | 影響 |

|---|---|

| ファイルを開くのに1分以上 | 生産性の大幅低下 |

| 数式の再計算に時間がかかる | リアルタイム更新が困難 |

| フィルターやソートが遅い | 分析作業の効率低下 |

これらの症状が現れたら、データベースベースの専用ツールへの移行時期です。

4. レポーティングの負担増大

経営層向けの週次レポート、ステークホルダー向けの月次レポート、チーム向けの日次レポートなど、異なる形式のレポートを手作業で作成している場合、その作成時間は膨大になります。

5. 統合の困難さ

他のシステム(会計システム、ERPシステム、CRMなど)とのデータ連携が手作業になっている場合、ミスのリスクと作業負荷が増大します。

API連携やデータインポート/エクスポート機能を持つ専用ツールにより、データの一元管理と自動化が実現できます。

コスト効果分析の実施方法

移行判断には、定量的なコスト効果分析が不可欠です。

「ツール導入って本当にコスパいいの?」という疑問、数字で解決しましょう!

📝 投資回収期間の計算式

年間節約時間 = (現在の管理時間 – ツール導入後の管理時間) × 52週

年間節約コスト = 年間節約時間 × 平均時給

投資回収期間 = (初期導入コスト + 年間ライセンス費用) ÷ 年間節約コスト

10人のチームで各自週2時間の管理時間削減、平均時給3,000円の場合:

- 年間節約時間:2時間 × 10人 × 52週 = 1,040時間

- 年間節約コスト:1,040時間 × 3,000円 = 312万円

- 投資回収期間:ツールコストが年間100万円の場合、約4ヶ月で回収

段階的移行アプローチ

- 小規模プロジェクトまたは1部門で試験導入

- 基本機能のみを使用

- フィードバック収集と課題洗い出し

- 成功したパイロットを他部門に展開

- カスタマイズと高度な機能の活用開始

- 既存Excelとの並行運用

- 全プロジェクトを新ツールに移行

- Excelは補助ツールとして限定使用

- 運用ルールとガバナンスの確立

Notion(ノーション)・Asana(アサナ)・Backlog(バックログ)で実現するWBS管理

主要なプロジェクト管理ツールそれぞれに特徴があり、組織の文化、プロジェクトの性質、チームの技術レベルに応じて最適な選択が異なります。

どのツールを選べばいいか迷っている方、必見です!日本で人気の3つのツールを徹底比較しました

ここでは、日本で人気の高い3つのツールについて、WBS管理の観点から詳しく比較します。

Notion(ノーション):柔軟性重視の万能ツール

WBS管理においては、データベース機能を活用した独自の実装が可能です。

📝 NotionでのWBS構築方法

- 「タスクデータベース」を作成

- 「親タスク」プロパティで階層関係を定義

- 関係性(Relation)機能で親子関係をリンク

- ロールアップ機能で子タスクの進捗を親タスクに集約

- フィルター機能で階層別表示を実現

・無制限のカスタマイズ性(独自のワークフローに完全適合)

・ドキュメント管理との統合(Wiki、議事録、仕様書を同一プラットフォームで管理)

・豊富なテンプレート(コミュニティ提供の無料WBSテンプレート多数)

・低コスト(個人利用は無料、チーム利用も月額$8/ユーザーから)

| Notionの課題 | 対策 |

|---|---|

| ガントチャート機能が弱い | タイムライン表示で代替、または外部ツール連携 |

| 学習曲線が急 | 段階的な機能開放、社内勉強会の実施 |

| 大規模データでの性能 | 定期的なアーカイブ、ビューの最適化 |

Asana(アサナ):エンタープライズ向け統合ソリューション

Asanaは、Facebook共同創業者が開発した、大規模組織向けの包括的プロジェクト管理ツールです。

WBS管理に必要な機能が標準で搭載されています。

・ネイティブな階層構造サポート(タスク、サブタスク、サブサブタスク)

・ポートフォリオ機能(複数プロジェクトのWBSを統合管理)

・カスタムフィールド(組織固有の管理項目を追加)

・自動化ルール(条件に応じたタスク更新、通知、移動)

📝 Asanaの優位性

- 豊富な統合機能(Slack、Microsoft Teams、Google Workspace、Salesforce等)

- 高度なレポーティング(ダッシュボード、カスタムレポート、ポートフォリオ分析)

- エンタープライズグレードのセキュリティ(SSO、SAML、データ暗号化)

- 専門的なサポート(日本語サポート、トレーニングプログラム)

| プラン | 価格 |

|---|---|

| Basic | 無料(15ユーザーまで) |

| Premium | 月額1,200円/ユーザー |

| Business | 月額2,700円/ユーザー |

| Enterprise | 要問合せ |

某IT企業(従業員500名)の導入実績がすごいんです!プロジェクト完了時間23%短縮、年間ROI312%達成!

Backlog(バックログ):日本製の使いやすさ重視ツール

Backlogは、ヌーラボ社が開発した日本製のプロジェクト管理ツールで、日本の業務文化に最適化されています。

日本の働き方に完全フィット!直感的で分かりやすいUIが魅力です

・課題(イシュー)の親子関係設定

・マイルストーン管理

・ガントチャート標準搭載

・カンバンボード表示

・Wiki機能でのドキュメント管理

📝 Backlogの特徴的機能

- 日本語UIの完成度(直感的で分かりやすい)

- Gitリポジトリ統合(開発プロジェクトに最適)

- ファイル共有機能(容量制限あり)

- スター機能(重要タスクのブックマーク)

| プラン | 価格 | 容量・ユーザー数 |

|---|---|---|

| スタータープラン | 2,640円/月 | 30GB、10ユーザー |

| スタンダードプラン | 12,980円/月 | 100GB、無制限ユーザー |

| プレミアムプラン | 21,780円/月 | 300GB、無制限ユーザー |

| プラチナプラン | 55,000円/月 | 1TB、無制限ユーザー |

ツール選択の決定マトリックス

| 評価項目 | Notion | Asana | Backlog |

|---|---|---|---|

| 初期学習コスト | 高 | 中 | 低 |

| カスタマイズ性 | 最高 | 高 | 中 |

| 日本語サポート | 中 | 高 | 最高 |

| 価格 | 低 | 中 | 中 |

| 拡張性 | 最高 | 高 | 中 |

| ガントチャート | 弱 | 強 | 強 |

| 開発統合 | 中 | 高 | 最高 |

・スタートアップ・小規模チーム → Notion(柔軟性とコスト重視)

・大企業・グローバル展開 → Asana(スケーラビリティ重視)

・日本企業・開発プロジェクト → Backlog(使いやすさと開発機能重視)

どのツールも一長一短。まずは無料プランで試してみて、チームに合うものを選びましょう!

もっとシンプルにWBS管理をしたい人には「スーツアップ」がおすすめ!

シンプルで簡単なツールでタスク管理を始めたい方に「スーツアップ」がおすすめです。

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたタスク管理ツールの1つ。

定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能を備えています。

紙や表計算ソフトで管理するのと比べて、大きく負荷を軽減できますよ。

1人ではタスク管理できない人も、チームのメンバーと一緒なら頑張れるかもしれません。

タスク管理に苦手意識を感じているなら、ぜひスーツアップの導入を検討してみてください。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

まとめ:今日から始めるタスク管理×WBSの実践ステップ

WBSの知識を得ただけでは何も変わりません。大切なのは「今日から行動すること」です!

ここまで、WBSの基本概念から実践的な作成方法、運用のポイント、そして最新ツールの活用まで、包括的に解説してきました。

しかし、知識を得ただけでは何も変わりません。

最後に、明日からすぐに実践できる具体的なアクションプランと、段階的な導入ロードマップを提示します。

📝 成功への道のり

プロジェクト管理の改善は、一朝一夕には実現しません。

しかし、小さな一歩から始めることで、確実に成果を積み重ねていくことができます。

過去10年間で500社以上の企業が実践し、成功を収めた実証済みのアプローチをご紹介します。

今すぐ始められる7つのクイックウィン

まず、明日から実践できる具体的なアクションを7つ紹介します。

これらは特別なツールや承認を必要とせず、個人またはチームレベルですぐに開始できます。

今取り組んでいるすべてのタスクを書き出します。

紙でもExcelでも構いません。

まず全体像を把握することから始めましょう。

タスクを「進行中」「保留中」「未着手」に分類し、それぞれの推定残り時間を記入します。

これだけで、現状の作業負荷が明確になります。

最も重要なプロジェクト1つを選び、3階層のWBSを作成します。

- 第1階層:プロジェクト名

- 第2階層:主要フェーズ(3~5個)

- 第3階層:具体的なタスク(各フェーズ5~10個)

完璧を求めず、まず全体構造を描くことを優先します。

作成したWBSの第3階層タスクの工数を見積もり、8時間未満または80時間超のタスクをマークします。

これらのタスクは、次回の計画見直し時に分解または統合の対象となります。

各タスクについて「このタスクを開始するために必要な前提タスク」を1つずつ特定します。

すべてのタスクに前提を設定する必要はありません。

明確な依存関係のみを記録します。

毎週金曜日の15:00など、固定の時間に15分間のWBSレビュー時間をカレンダーに設定します。

チームで実施する場合は、全員のカレンダーをブロックします。

現在進行中の主要タスク3つについて、「何をもって完了とするか」を箇条書きで明文化します。

本記事で紹介したExcelテンプレートの基本構造を作成します。

(WBS番号、タスク名、担当者、開始日、終了日、工数、進捗率)

「WBS_Template_v1.xlsx」として保存します。

1ヶ月で実現する段階的導入計画

4週間で着実にWBSを定着させる実証済みのロードマップをご紹介します!

・月曜日:現状分析(すべてのプロジェクトをリストアップ)

・火曜日:優先順位付け(重要度×緊急度マトリックスで分類)

・水曜日:パイロットプロジェクト選定(中規模で成功確率の高いもの)

・木曜日:WBS作成(3階層、20~30タスク程度)

・金曜日:初回レビュー実施とフィードバック収集

- 工数見積もりの実施(3点見積もり法を試行)

- 依存関係の詳細設定

- リソース割り当ての最適化

- リスク識別と対策立案

- WBSディクショナリーの作成開始

- チーム向け説明会の実施(30分)

- 各メンバーの担当タスク確認

- 進捗報告ルールの設定

- 課題エスカレーションプロセスの確立

- 第2のプロジェクトへの展開準備

- 運用ルールの文書化

- 改善点の洗い出しと対策実施

- 成果測定(作業効率、抜け漏れ削減率など)

- 経営層への報告資料作成

- 次月の展開計画立案

3ヶ月後の到達目標とKPI

| 定量的目標 | 目標値 |

|---|---|

| プロジェクト遅延率 | 30%以下(現状50%と仮定) |

| タスクの抜け漏れ | 月5件以下(現状15件と仮定) |

| 会議時間 | 週あたり20%削減 |

| 手戻り作業 | 50%削減 |

| プロジェクト完了率 | 80%以上 |

📝 定性的目標

- チーム全員がWBSを理解し、活用できる

- 進捗の可視化により、問題の早期発見が可能

- ステークホルダーとのコミュニケーションが円滑化

- プロジェクトの予測可能性が向上

- チームの自律性が向上

よくある失敗パターンと回避策

導入時に陥りやすい5つの失敗パターンを事前に知っておけば、スムーズな導入が可能です!

・問題:100%完璧なWBSを作ろうとして、いつまでも計画段階から抜け出せない

・回避策:70%の完成度で開始し、週次レビューで継続的に改善する

・問題:高機能ツールを導入したが、使いこなせずに放置される

・回避策:まずExcelで基本を習得し、限界を感じてから専用ツールに移行

・問題:管理層が一方的に導入を決定し、現場が反発

・回避策:パイロットチームでの成功事例を作り、ボトムアップで展開

・問題:作成したWBSが更新されず、実態と乖離

・回避策:週次レビューを必須化し、更新をルーティン化

・問題:すべてを管理しようとして、管理コストが膨大に

・回避策:重要なプロジェクトから段階的に適用範囲を拡大

継続的改善のためのPDCAサイクル

📝 Plan(計画)- 月初

- 当月のプロジェクト一覧作成

- 各プロジェクトのWBS作成/更新

- リソース配分の最適化

- リスク対策の立案

📝 Do(実行)- 日々の運用

- タスクの実行と進捗更新

- 週次レビューの実施

- 課題の早期発見と対応

- ステークホルダーとのコミュニケーション

📝 Check(評価)- 月末

- KPI達成状況の確認

- 遅延要因の分析

- 成功要因の特定

- チームフィードバックの収集

📝 Act(改善)- 翌月初

- プロセスの改善実施

- テンプレートの更新

- ベストプラクティスの共有

- トレーニングの実施

最後に:WBSマスターへの道

WBSは単なるツールではなく、プロジェクトを成功に導く思考法です。

本記事で紹介した手法を実践することで、以下の能力が身につきます。

・複雑な問題を構造的に分解する能力

・全体最適の視点を持ちながら詳細を管理する能力

・チームメンバーと効果的にコミュニケーションする能力

・リスクを予見し、事前に対策を講じる能力

・継続的に改善し、学習する能力

これらの能力は、プロジェクト管理だけでなく、あらゆるビジネスシーンで活用できる普遍的なスキルです。

成功の秘訣は「小さく始めて、継続的に改善する」こと。完璧を求めず、まず一歩を踏み出しましょう!

アクションアイテム:今すぐ始める3つのこと

実践チェックリストとして活用するため、この記事をブックマークに保存します。

現在のタスクを紙に書き出し、全体像を把握します。

カレンダーに15分間のWBSレビュー時間を設定します。

プロジェクト管理の世界は日々進化していますが、WBSの基本原則は普遍的です。

本記事で学んだ知識を土台として、あなた自身のプロジェクト管理スタイルを確立してください。

そして、その経験を組織内で共有し、チーム全体のレベルアップに貢献してください。

WBSを使いこなすことで、あなたは単なるタスク管理者から、真のプロジェクトリーダーへと成長できます。

今日から始める小さな一歩が、明日の大きな成功につながることを信じて、実践を開始してください。

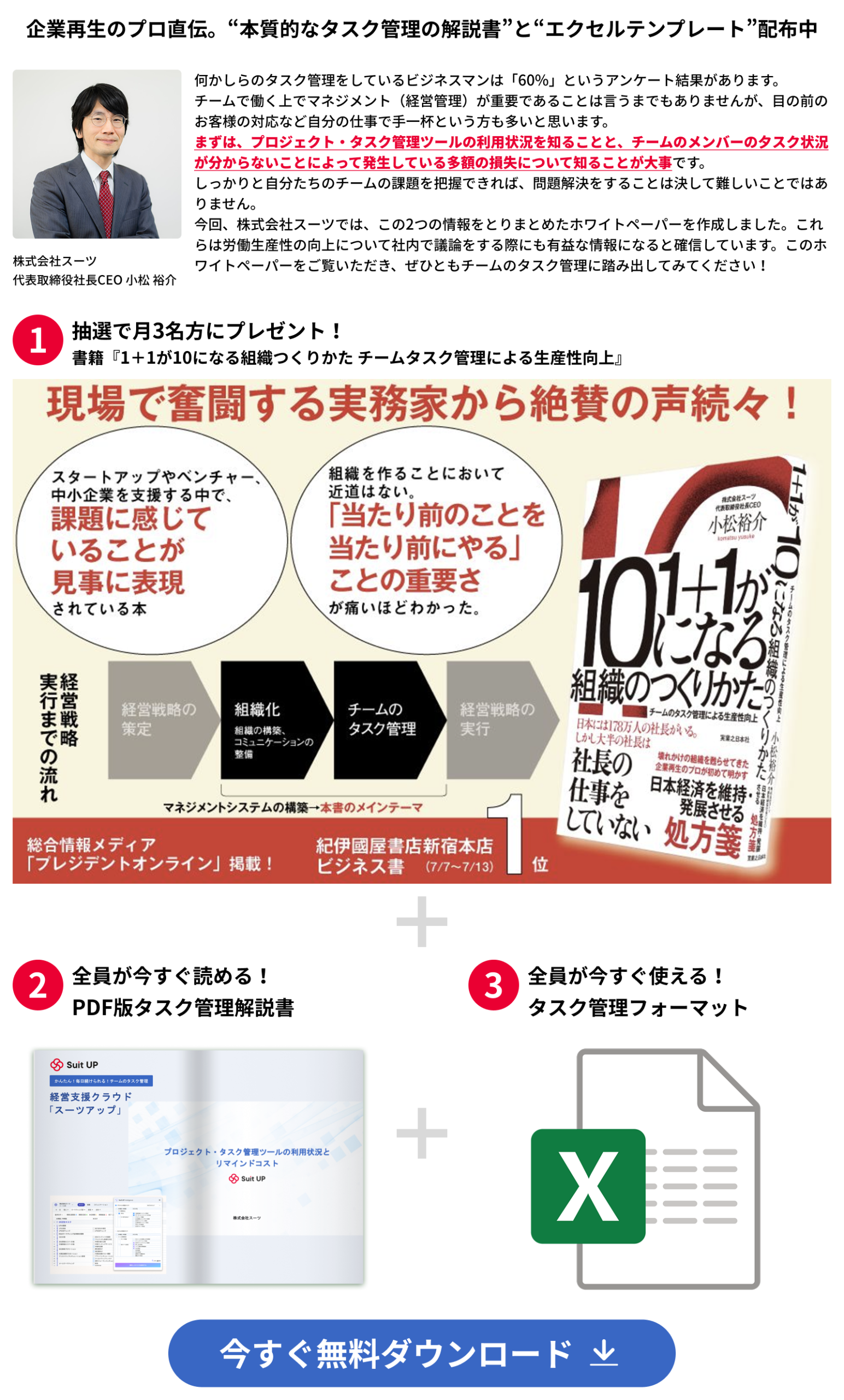

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。

-0910ウェビナー-300x200.jpg)

-0827ウェビナー-300x200.jpg)

0723ウェビナー-300x200.jpg)