【2026年最新版】ToDo管理×WBSの完全ガイド|エクセル無料テンプレート付き実践手法

「毎日のタスクが増えすぎて、何から手をつけていいかわからない」

「プロジェクトの全体像が見えず、いつも場当たり的な対応になってしまう」

「WBSって聞いたことはあるけど、普段のToDo管理にどう活かせばいいの?」

そんな悩みを抱えていませんか?

個人のタスク管理から大規模プロジェクトまで、効率的な管理手法の選択ミスは、納期遅延や品質低下、さらには機会損失につながります。特に複雑化する現代のビジネス環境では、従来のToDo管理だけでは限界があり、より体系的なアプローチが求められています。

本記事では、ToDo管理とWBSの違いから7ステップでの作成方法、Excel無料テンプレート、さらに実際の導入で陥りがちな失敗パターンと対策まで、実践的なノウハウを事例付きで徹底解説します。PMI標準に準拠した正しい手法と、日本の組織に最適化されたアプローチの両方をカバーしています。

この記事を読めば、明日からWBS×ToDo管理のハイブリッド手法を実践でき、プロジェクト成功率を27%向上させ、タスクの抜け漏れを70%削減することができるようになります。

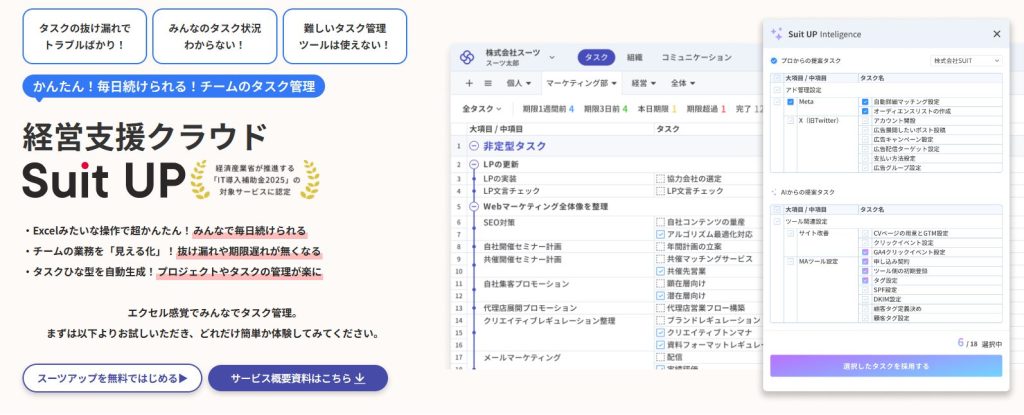

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたAIタスク管理ツールの1つ。

エクセルにはない期限通知や定型タスクの自動生成などの機能を搭載しています。

専門家とAIが作ったタスクひな型が充実しているので、誰でも簡単にタスク管理ができます。

また、定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能も備えています。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

ToDo管理とWBSの違いとは?プロジェクト管理の基本を理解する

現代のビジネス環境において、タスク管理の複雑化は避けられない課題となっています。

個人の業務から大規模プロジェクトまで、効率的な管理手法の選択が成功の鍵を握ります。

多くのビジネスパーソンが日々活用しているToDo管理という手法がある一方で、より体系的なアプローチとしてWBS(Work Breakdown Structure:作業分解構造)という手法が注目を集めています。

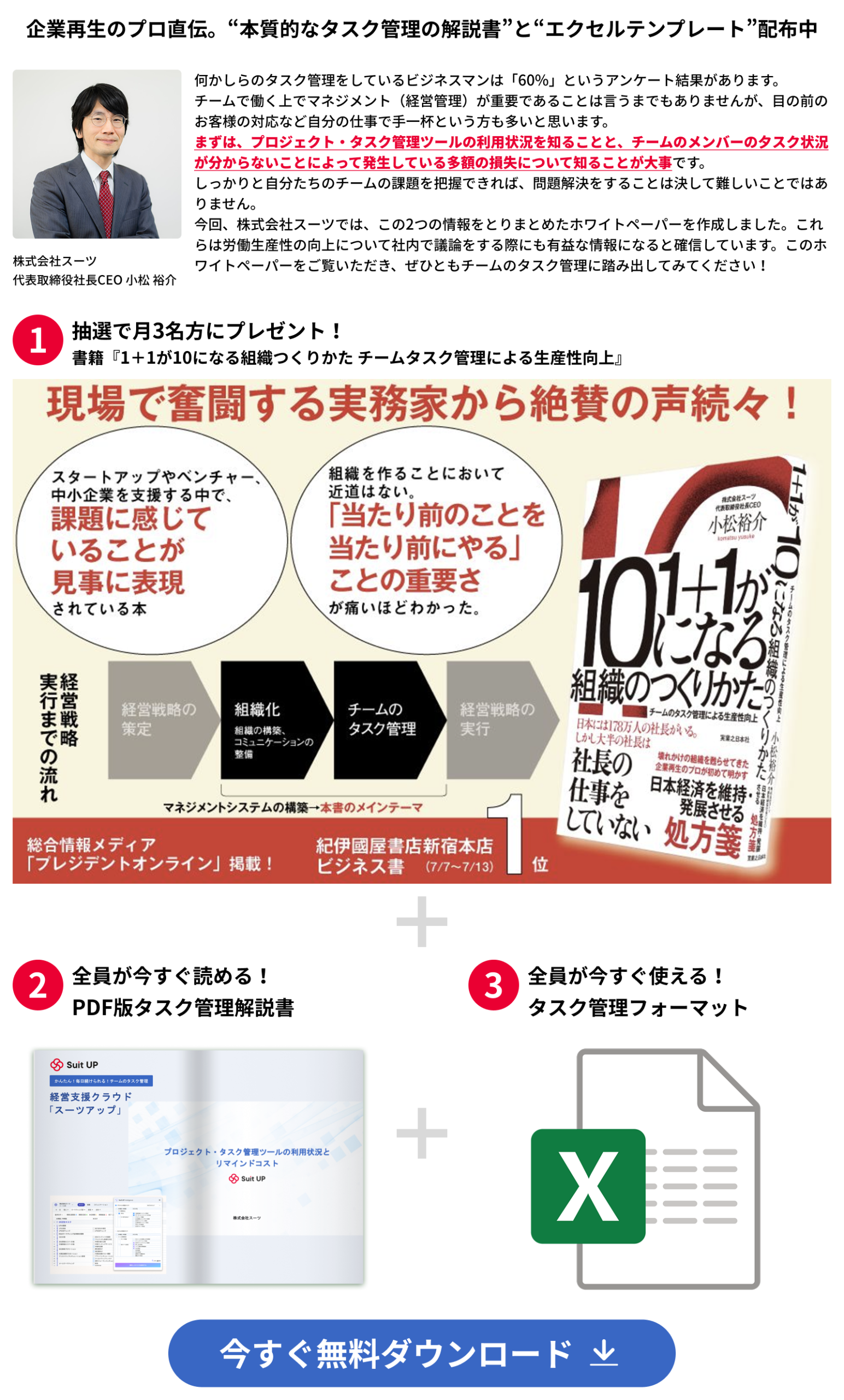

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介「毎日タスクに追われているのに、プロジェクト全体が見えない…」そんな悩みを抱えていませんか?実は、管理手法を変えるだけで劇的に改善できるかもしれません

これら二つの手法は、それぞれ異なる強みを持ち、適切に使い分けることで業務効率を劇的に向上させることが可能です。

本セクションでは、ToDo管理とWBSの本質的な違いを明確にし、どのような場面でそれぞれの手法が有効なのか、また個人レベルでもWBSを活用できるのかという疑問に答えていきます。

WBSとは?作業を「分解」して体系的に管理する手法

WBS(Work Breakdown Structure)は、プロジェクトマネジメント協会(PMI)のPMBOKガイドによれば「プロジェクトチームが実行すべき作業を成果物指向で階層的に分解したもの」と定義されています。

また、ISO 21511:2018では「プロジェクトまたはプログラムの定義されたスコープを、作業要素で構成される段階的に低いレベルに分解したもの」と定義されています。

・最終成果物から逆算して作業を論理的に分解

・階層構造で作業の関連性を可視化

・100%ルールで作業の抜け漏れを防止

WBSの最大の特徴は、プロジェクトの最終成果物から逆算して、必要な作業を論理的に分解していく点にあります。

この手法は1960年代にアメリカ国防総省とNASAがポラリス・ミサイル・プログラムのために開発したもので、現在では世界中のプロジェクトマネジメントの標準的なツールとして認知されています。

元々は軍事・航空宇宙分野で生まれた手法なんです。それだけ確実性が求められる現場で使われてきた実績があるということですね

📝 WBSの実践例:新商品発表イベント

例えば、「新商品発表イベントの開催」というプロジェクトがあった場合、まず大きな成果物として「会場準備」「集客活動」「当日運営」「事後フォロー」といった要素に分解します。

さらに「会場準備」を「会場選定」「設営計画」「機材手配」「スタッフ配置」などに細分化し、最終的には一人の担当者が8時間程度で完了できる作業単位まで分解していきます。

WBSの核心となる原則が「100%ルール」です。

これは、WBSがプロジェクトスコープの100%を含み、それ以上でもそれ以下でもないことを保証する原則です。

この原則により、プロジェクトに必要なすべての作業が網羅され、同時に不要な作業が含まれないことが保証されます。

WBSとToDo管理の決定的な違いは、WBSが成果物指向(名詞中心)であるのに対し、ToDo管理は活動指向(動詞中心)である点にあります。

例えば「基礎工事」という成果物はWBSの要素となりますが、「コンクリートを流す」という活動はToDoリストの項目となります。

この区別を理解することが、効果的なWBS活用の第一歩となります。

この階層構造により、プロジェクト全体の見通しが明確になり、作業の抜け漏れを防ぐことができます。

実際、PMIの調査によると、WBSを適切に活用したプロジェクトは、そうでないプロジェクトと比較して成功率が約27%高いという結果が報告されています。

成功率27%アップは見逃せない数字です!適切なツールを使うだけで、これだけ結果が変わるんですね

一方、従来のToDo管理は、日々発生するタスクを時系列的にリスト化し、優先順位をつけて処理していく手法です。

ToDo管理は即座に着手できる具体的なアクションに焦点を当て、個人の生産性向上に効果を発揮します。

しかし、複数の関係者が関わる複雑なプロジェクトや、長期間にわたる大規模な取り組みにおいては、タスク間の関連性や全体像が見えにくくなるという課題があります。

WBSは、この課題を解決するために「分解」と「構造化」という二つの要素を組み合わせています。

分解により複雑な作業を理解しやすい単位に変換し、構造化により各作業の位置づけと相互関係を明確にします。

これにより、プロジェクトメンバー全員が共通の理解を持ち、効率的に協働することが可能となります。

ToDo管理とWBSの使い分けポイント|個人タスクvs組織プロジェクト

ToDo管理とWBSは、それぞれ異なる状況で最大の効果を発揮します。

適切な使い分けの基準を理解することで、業務の性質に応じた最適な管理手法を選択できるようになります。

・日常的な業務処理や定型タスク

・1週間以内に完了する短期タスク

・個人で完結する作業

まず、ToDo管理が適している場面について考えてみましょう。

日常的な業務処理、短期的なタスク、個人で完結する作業などは、ToDo管理が最も効率的です。

例えば、メールの返信、資料の作成、会議の準備といった定型的な業務は、シンプルなToDoリストで十分に管理できます。

また、緊急度と重要度のマトリクスを使った優先順位付けにより、限られた時間を最大限に活用することが可能です。

個人事業主やフリーランサーの場合、クライアントごとのタスクをToDoリストで管理し、締切日を基準に優先順位を決定する方法が実践的です。

日々のメール返信や資料作成をWBSで管理するのは完全にオーバースペックですよね。シンプルなToDoリストで十分です

・複数の関係者が関わるプロジェクト

・3ヶ月以上の長期間にわたる取り組み

・成果物が明確に定義されている案件

一方、WBSが威力を発揮するのは、複数の関係者が関わるプロジェクト、長期間にわたる取り組み、成果物が明確に定義されている案件などです。

新システムの導入、製品開発、イベント企画、組織改革プロジェクトなど、複雑で規模の大きい取り組みには、WBSによる体系的な管理が不可欠です。

WBSは、ガントチャートを含む他のプロジェクト管理ツールと連携させることで、プロジェクトのスコープ、時間、リソースを体系的に管理することができます。

例えば、建設プロジェクトでは、WBSによって作業を階層的に分解し、各作業の期間と依存関係をガントチャートで可視化することで、プロジェクト全体の進捗を効果的に管理できます。

興味深いのは、個人レベルでもWBSを活用できる場面があることです。

フリーランサーや個人事業主向けのWBSテンプレートも提供されており、クライアントプロジェクトの管理にWBSを活用することで、スコープクリープを防ぎ、正確な見積もりが可能になります。

例えば、資格試験の勉強計画、転職活動、副業プロジェクト、住宅購入などの個人的な大型プロジェクトにおいて、WBSを活用することで計画的かつ効率的に目標を達成できます。

📝 個人プロジェクトでのWBS活用例:資格試験

資格試験の例では、「合格」という最終目標から逆算し、「基礎知識の習得」「応用問題の演習」「模擬試験の実施」「弱点の補強」といった要素に分解します。

それぞれに必要な学習時間を割り当てることで、現実的な学習計画を立てることができます。

実際、WBSを活用するフリーランサーは予算超過を8%から2%に削減したという事例も報告されています。

予算超過が8%から2%に!これは個人事業主にとって大きな差ですね。見積もり精度が上がれば信頼にもつながります

実際の業務では、WBSとToDo管理を組み合わせて使用することが最も効果的です。

プロジェクト全体の構造はWBSで管理し、日々の具体的なアクションはToDo管理で処理するというハイブリッドアプローチにより、戦略的な視点と実行力の両方を兼ね備えた管理が可能となります。

例えば、週次でWBSを確認してプロジェクトの進捗を把握し、そこから導き出される今週のタスクをToDoリストに落とし込むという運用方法が実践的です。

| 判断基準 | ToDo管理 | WBS |

|---|---|---|

| プロジェクト期間 | 1週間以内 | 3ヶ月以上 |

| 関係者数 | 1〜2名 | 5名以上 |

| 成果物の複雑さ | 単純・単一 | 複数・依存関係あり |

| 作業の性質 | 定型的・反復的 | 非定型・プロジェクト型 |

使い分けの判断基準として、以下の要素を考慮することが重要です。

プロジェクトの規模が大きく、期間が3ヶ月以上にわたる場合はWBSの導入を検討すべきです。

関係者が5名以上いる場合も、認識の共有のためにWBSが有効です。

成果物が複数あり、それらの間に依存関係がある場合は、WBSによる構造化が必須となります。

逆に、1週間以内に完了する作業や、自分一人で完結する業務については、シンプルなToDo管理で十分対応可能です。

WBSとガントチャートの関係|セットで使う理由

WBSとガントチャートは、プロジェクト管理における「双璧」と呼ばれ、セットで使用することで相乗効果を生み出します。

WBSが「何を」するかを明確にするのに対し、ガントチャートは「いつ」するかを可視化する役割を担います。

この二つのツールを連携させることで、プロジェクトの全体像と時間軸の両方を把握できるようになります。

「何を」と「いつ」は、プロジェクト管理の両輪です。片方だけでは不十分で、両方あって初めて完璧な計画になるんですね

ガントチャートは、1910年代にヘンリー・ガントによって開発された棒グラフ形式のスケジュール管理ツールです。

横軸に時間、縦軸にタスクを配置し、各タスクの開始時期と終了時期を棒の長さで表現します。

これにより、プロジェクト全体のスケジュールを一目で把握でき、タスク間の重なりやクリティカルパス(遅延が許されない重要な作業の連鎖)を識別することができます。

WBSで分解された作業項目は、そのままガントチャートの縦軸に配置されます。

WBSはプロジェクトの静的な構造を提供し、ガントチャートはそれを時間軸上の動的な計画に変換します。

例えば、WBSで「会場準備」を「会場選定」「設営計画」「機材手配」に分解した場合、これらの項目がガントチャートの各行となり、それぞれの実施時期が横棒で表示されます。

・作業の構造と時間的な流れを統合管理

・リソースの競合を早期発見

・計画の実現可能性を検証

この連携により、作業の構造(WBS)と時間的な流れ(ガントチャート)が統合され、プロジェクトの全体像が立体的に把握できるようになります。

WBSとガントチャートを同時に使用することで、プロジェクトマネージャーはリソースの競合を特定し、依存関係を管理し、プロジェクトが軌道に乗っていることを確認できます。

セットで使用する最大のメリットは、計画の実現可能性を検証できることです。

WBSで洗い出した全ての作業をガントチャートに配置することで、リソースの競合や非現実的なスケジュールが明らかになります。

例えば、同一人物が同時期に複数のタスクを担当することになっていたり、前工程が完了する前に次工程が開始されるような矛盾が発見できます。

計画段階で矛盾を見つけられるのは大きいですね。実行段階で「あれ?この人、同時に3つのタスク担当してる…」なんて気づいたら大変です

また、進捗管理においても両者の組み合わせは威力を発揮します。

WBSで定義した成果物の完成度を確認し、ガントチャートでスケジュールの遅延を把握することで、プロジェクトの健全性を多角的に評価できます。

国土交通省の建設プロジェクト管理ガイドラインでも、WBSとガントチャートの併用が推奨されており、令和7年度の「日本版MaaS推進・支援事業」においてもWBS/ガントチャート文書がプロジェクト申請の必須添付書類として要求されています。

📝 実務での連携方法

実務での連携方法として、まずWBSでプロジェクトを論理的に分解し、各作業の工数を見積もります。

次に、作業間の依存関係を整理し、ガントチャートに配置していきます。

WBSからクリティカルパスを特定するには、フォワードパス(最早開始時刻と最早終了時刻を計算)とバックワードパス(最遅開始時刻と最遅終了時刻を計算)を実行し、ゼロスラック/フロートのタスクで構成されるクリティカルパスを識別します。

この際、バッファ(余裕時間)を適切に設定することが重要です。

プロジェクトマネジメントの専門家は、各タスクに20~30%のバッファを設けることを推奨しています。

これにより、予期しない遅延や問題が発生した場合でも、プロジェクト全体のスケジュールを維持することができます。

エクセルを使用した実装では、WBSを左側のシートに作成し、右側にガントチャートを配置する方法が一般的です。

条件付き書式を活用することで、WBSの階層構造を色分けし、ガントチャートと視覚的に連動させることができます。

また、VLOOKUP関数やINDEX/MATCH関数を使用して、WBSの情報をガントチャートに自動反映させる仕組みを構築することも可能です。

エクセルで自動連携できれば、更新の手間が大幅に減りますね。一箇所変更すれば全体に反映される仕組みは必須です

このように、WBSとガントチャートを組み合わせることで、プロジェクトの「構造」と「時間」という二つの重要な軸を統合的に管理できます。

特に、ステークホルダーへの報告や、チーム内での認識共有において、この組み合わせは強力なコミュニケーションツールとなります。

視覚的に分かりやすく、論理的に整理された情報は、プロジェクトの成功確率を大幅に向上させる要因となるのです。

【7ステップ】ToDo管理をWBSで効率化する作成方法

WBSの作成は、単なる作業の羅列ではなく、体系的なアプローチが必要です。

プロジェクトマネジメント協会(PMI)の標準に基づく7ステップのプロセスを正しく実行することで、プロジェクトの成功率を大幅に向上させることができます。

本セクションでは、実際にWBSを作成する具体的な手順と、各ステップでの注意点を実践的に解説していきます。

「WBSって難しそう…」と思っていませんか?このステップ通りに進めれば、初めての方でも確実に作成できますよ!

Step1. プロジェクトの最終目標を1文で定義する

WBS作成の出発点は、プロジェクトの最終目標を明確に定義することです。

この段階で曖昧さを残すと、後続のすべてのステップに影響を及ぼし、最終的にプロジェクトの失敗につながる可能性があります。

📝 SMART原則で目標を定義する

効果的な目標定義には、SMART原則を適用することが重要です。

- Specific(具体的):何を達成するのか明確に

- Measurable(測定可能):数値で評価できる形に

- Achievable(達成可能):現実的な目標設定

- Relevant(関連性がある):組織の目的に合致

- Time-bound(期限がある):明確な納期設定

例えば、「システムを改善する」という曖昧な目標ではなく、「2026年12月31日までに、顧客データ管理システムを刷新し、処理速度を現状の3倍に向上させ、ユーザー満足度を85%以上に引き上げる」という具体的な目標を設定します。

悪い例:「売上を増やす」→ 良い例:「2026年Q4までに新規顧客を100社獲得し、月間売上を500万円増加させる」このように具体的に!

プロジェクト憲章やスコープ記述書などの重要文書を収集し、プロジェクトの境界と制約を明確に設定することも不可欠です。

ステークホルダーの要求事項と期待値を確認し、プロジェクトの成功基準を数値化可能な形で定義します。

この段階で、プロジェクトに含まれるものと含まれないものを明確に区別し、スコープクリープ(範囲の無秩序な拡大)を防ぐための基礎を築きます。

・主要ステークホルダーを巻き込む

・「なぜ実施するのか」という背景も含める

・全員が同じ理解を持てるよう合意形成する

目標定義の際には、主要なステークホルダーを巻き込むことが成功の鍵となります。

プロジェクトスポンサー、エンドユーザー、実行チームの代表者など、関係者全員が同じ理解を持つことで、後続の作業がスムーズに進行します。

特に日本の組織においては、根回しや合意形成のプロセスを重視し、全員が納得できる目標設定を行うことが重要です。

また、目標定義には「なぜこのプロジェクトを実施するのか」という背景や意義も含めることが推奨されます。

これにより、チームメンバーのモチベーション向上と、困難な局面での判断基準の確立が可能となります。

Step2. 大きな成果物(デリバラブル)を書き出す

プロジェクトの最終目標が明確になったら、次はその目標を達成するために必要な主要成果物(デリバラブル)を特定します。

これがWBSの第1レベル(レベル1要素)となり、プロジェクト全体の骨格を形成します。

成果物の特定において最も重要なのは、「成果物指向」のアプローチを維持することです。

WBSの要素は名詞で表現され、「何を作るか」に焦点を当てます。

📝 成果物の具体例

例えば、「新製品発表イベント」というプロジェクトの場合、主要成果物として以下が挙げられます。

- 会場設営

- プロモーション資料

- 参加者管理システム

- 当日運営体制

- 事後レポート

よくある間違いは「会場を設営する」と動詞で書いてしまうこと。「会場設営」という成果物として定義するのが正解です!

ここで適用すべき重要な原則が「100%ルール」です。

PMIの定義によれば、WBSはプロジェクトスコープの100%を含み、それ以上でもそれ以下でもありません。

つまり、特定した成果物の総和が、プロジェクト全体を完全にカバーし、かつ余分な要素を含まないことを確認する必要があります。

・第1レベルは3~7個程度が適切

・独立したチームや部門が責任を持てる単位

・品質基準と受入基準を含める

成果物の粒度については、プロジェクトの規模と複雑さに応じて調整します。

一般的に、第1レベルの成果物は3~7個程度が適切とされています。

これより少ないと詳細度が不足し、多すぎると管理が煩雑になります。

各成果物は、独立したチームや部門が責任を持って管理できる単位であることが理想的です。

日本プロジェクトマネジメント協会(PMAJ)のP2M標準では、成果物を「プログラム成果物」と「プロジェクト成果物」に分類し、それぞれの関連性を明確にすることが推奨されています。

これにより、個々の成果物がプロジェクト全体の成功にどのように寄与するかが明確になります。

成果物の定義には、品質基準と受入基準も含めることが重要です。

各成果物について「完成」の定義を明確にし、検収条件を事前に設定することで、後の段階での認識の相違を防ぐことができます。

Step3. 各成果物を3〜5個の作業に分解する

主要成果物が定義されたら、それぞれをさらに小さな要素に分解していきます。

この分解プロセスは、管理可能な単位に到達するまで繰り返し実施されます。

📝 分解の具体例

例えば、「会場設営」という成果物は、以下のように分解できます。

- 会場選定

- レイアウト設計

- 機材調達

- 装飾準備

- 撤収計画

この分解により、漠然とした大きな作業が、具体的で実行可能な要素に変換されます。

「3~5個」という数字にこだわりすぎる必要はありませんが、目安として覚えておくと分解しやすくなりますよ!

| 分解技法 | 特徴 | 適したプロジェクト |

|---|---|---|

| トップダウン | マネージャー主導で階層的に分解 | 明確なスコープを持つプロジェクト |

| ボトムアップ | チーム全員で個々のタスクから積み上げ | 革新的・不確実性の高いプロジェクト |

| ハイブリッド | 両アプローチを組み合わせ | ほとんどのプロジェクトに有効 |

実践的には、両アプローチを組み合わせたハイブリッド手法が効果的です。

まずトップダウンで大枠を作成し、その後チームメンバーの意見を取り入れてボトムアップで詳細化することで、構造的な一貫性と現場の実情の両方を反映したWBSが作成できます。

分解の深さについては、プロジェクトの特性に応じて柔軟に対応する必要があります。

一般的に、WBSは3~6レベルの階層を持つことが多いですが、複雑なプロジェクトではさらに深い階層が必要になる場合があります。

例えば、シカゴのZenith Towerプロジェクトでは、20階建てのオフィスビルに対して7段階のWBS構造を使用し、個々のフロアレベルまで詳細に分解しました。

これにより、責任の所在が明確になり、作業の重複や抜け漏れを防ぐことができます。

Step4. 8時間ルールで作業の粒度を統一する

WBSの最下位レベルであるワークパッケージの適切な粒度設定は、プロジェクト管理の成否を左右する重要な要素です。

ここで適用されるのが「8/80時間ルール」です。

・ワークパッケージは8時間以上80時間以下で完了

・別名「1日から2週間ルール」

・1950年代に米国国防総省が開発

8/80時間ルール(別名「1日から2週間ルール」)は、ワークパッケージが8時間以上80時間以下で完了すべきという原則です。

この規則は1950年代に米国国防総省がPERT(Program Evaluation and Review Technique)の一部として開発したもので、現在PMIの標準実践ガイドラインとして採用されています。

「8時間」は1日の業務時間、「80時間」は2週間分の業務時間。つまり最短1日、最長2週間で完了できるタスクに分解するということです!

📝 8時間(下限)の意味

8時間という下限は、管理オーバーヘッドを防ぐために設定されています。

8時間未満のタスクは、関連する他のタスクと統合して管理することで、過度に細分化された管理を避けることができます。

悪い例:

- メール送信(30分)

- 電話連絡(20分)

- 資料印刷(10分)

良い例:

- ステークホルダー連絡(8時間)

📝 80時間(上限)の意味

80時間という上限は、進捗管理の精度を保つために設定されています。

2週間を超える作業は、進捗の把握が困難になり、問題の早期発見が遅れる可能性があります。

悪い例:

- システム開発(200時間)

良い例:

- 要件定義(40時間)

- 基本設計(50時間)

- 詳細設計(60時間)

- 実装(70時間)

- テスト(30時間)

| プロジェクト規模 | 推奨ルール | 適用シーン |

|---|---|---|

| 小規模 | 4-40時間ルール | 個人プロジェクト、短期案件 |

| 標準規模 | 8-80時間ルール | 一般的なプロジェクト |

| 大規模 | 16-160時間ルール | 長期・複雑なプロジェクト |

高リスク活動では、より短い期間設定により頻繁な進捗確認を可能にし、ルーチン活動では、管理コストを削減するために長めの期間設定を許容することもあります。

情報処理推進機構(IPA)のソフトウェアライフサイクルプロセスフレームワークでは、ワークパッケージの粒度について、「管理可能で、測定可能で、独立した成果物を生成する最小単位」として定義しています。

これは8/80時間ルールと整合性があり、日本のIT業界でも広く採用されている基準です。

作業の粒度を統一すると、見積もり精度が向上し、チーム全体の作業負荷もバランスが取りやすくなります。最初は大変ですが、慣れると自然にできるようになりますよ!

作業の粒度を統一することで、プロジェクト全体の見積もり精度が向上し、リソース配分の最適化が可能になります。

また、チームメンバー間での作業負荷のバランスも取りやすくなり、プロジェクトの円滑な進行に寄与します。

Step5. 作業の順序と依存関係を整理する

ワークパッケージが定義されたら、次はそれらの間の論理的な関係を明確にする必要があります。

作業の順序と依存関係の整理は、現実的なスケジュール作成と、クリティカルパスの特定に不可欠です。

| 依存関係の種類 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 終了-開始(FS) | 前のタスク終了後に次が開始 | 設計完了→実装開始 |

| 開始-開始(SS) | 二つのタスクが同時に開始 | 会場設営開始→装飾作業開始 |

| 終了-終了(FF) | 二つのタスクが同時に終了 | テスト完了→ドキュメント完成 |

| 開始-終了(SF) | 後続タスク開始が先行タスク終了を決定 | 新システム稼働→旧システム停止 |

「終了-開始(FS)」が最も一般的で、全体の約80%を占めます。まずはこの関係性から整理していきましょう!

依存関係の整理には、ネットワーク図やPERT図を使用することが効果的です。

これらの図表により、作業の流れが視覚化され、並行作業の可能性やボトルネックが明確になります。

特に重要なのは、クリティカルパス(プロジェクト全体の期間を決定する最長の作業経路)の特定です。

・最早開始時刻(ES)

・最早終了時刻(EF)

・最遅開始時刻(LS)

・最遅終了時刻(LF)

スラック(余裕時間)がゼロのタスクがクリティカルパス上にあり、これらのタスクの遅延は直接プロジェクト全体の遅延につながります。

📝 依存関係の見落とし例

例えば、「会場の予約」が完了する前に「招待状の送付」を開始してしまうと、会場が確保できなかった場合に大きな手戻りが発生します。

このような論理的な矛盾を防ぐため、チーム全体で依存関係をレビューし、漏れがないことを確認することが重要です。

また、外部依存関係にも注意が必要です。

外部ベンダーからの納品、規制当局の承認、他部門からの情報提供など、プロジェクトチームの直接的なコントロール外にある要素は、リスク要因として特別に管理する必要があります。

これらの外部依存関係には、適切なバッファを設定し、代替案を準備しておくことが推奨されます。

Step6. 担当者と期限を明確に設定する

WBSの各要素に対して、明確な責任者と期限を設定することは、プロジェクトの実行段階での成功に直結します。

曖昧な責任分担は、作業の遅延や品質低下の主要な原因となります。

・Responsible(実行責任者):実際に作業を行う人

・Accountable(説明責任者):最終的な責任を負う人

・Consulted(相談先):事前に相談すべき人

・Informed(情報共有先):情報を共有すべき人

責任分担の明確化には、RACIマトリクスの使用が効果的です。

各ワークパッケージについて、誰が実際に作業を行い、誰が最終的な責任を負い、誰に相談すべきで、誰に情報を共有すべきかを明確に定義します。

日本の組織では「みんなで責任を負う」という文化が強いですが、WBSでは必ず一人の説明責任者(Accountable)を決めることが成功の鍵です!

各ワークパッケージには必ず一人の説明責任者を設定し、その人が成果物の品質と納期に対して最終的な責任を負うことを明確にします。

📝 期限設定の見積もり技法

期限設定においては、作業見積もりの精度が鍵となります。

三点見積もり法:

- 楽観的見積もり(最短で完了する場合)

- 最可能見積もり(通常完了する場合)

- 悲観的見積もり(最長で完了する場合)

これらの加重平均を取ることで、より現実的な期間を算出します。

また、パーキンソンの法則(作業は与えられた時間を満たすまで膨張する)を考慮し、適度なプレッシャーを与える期限設定も重要です。

| 考慮すべき要素 | 具体例 |

|---|---|

| 組織カレンダー | 年度末(3月)、盆暮れの繁忙期 |

| 季節要因 | 夏季休暇、年末年始の長期休暇 |

| 関係者の予定 | 他のプロジェクトとの兼ね合い |

| 休暇予定 | チームメンバーの有給休暇 |

期限設定には、組織のカレンダーや季節要因も考慮する必要があります。

日本では、年度末(3月)や盆暮れの時期は業務が集中しやすく、これらの時期を避けるか、追加のバッファを設定することが推奨されます。

また、関係者の休暇予定や他のプロジェクトとの兼ね合いも事前に確認し、現実的なスケジュールを作成します。

期限を設定する際は、必ずチームメンバーと相談しましょう。一方的に決めると、後で「無理です」と言われてスケジュールが崩壊することも…

Step7. ToDo管理ツールと連携させる

WBSが完成したら、最後のステップとして日常のToDo管理ツールとの連携を行います。

この連携により、戦略的な計画(WBS)と日々の実行(ToDo管理)がシームレスに統合されます。

📝 連携の具体例

例えば、「要件定義書作成」というワークパッケージは、以下のような具体的なToDoタスクに分解されます。

- ステークホルダーインタビュー実施

- 現行システム分析

- 要件一覧作成

- レビュー会議開催

・Microsoft Project

・Asana

・Smartsheet

多くのプロジェクト管理ツールは、WBSとToDo管理の両方の機能を提供しています。

これらのツールを使用することで、進捗の自動集計や、WBS全体の完成度の可視化が可能になります。

専用ツールがない場合でも大丈夫!エクセルでも十分に連携できますよ。VLOOKUP関数やピボットテーブルを使えば、進捗管理も自動化できます

個人レベルでの実装では、エクセルを使用した簡易的な連携も効果的です。

WBSシートとToDoリストシートを作成し、VLOOKUP関数やピボットテーブルを使用して情報を連携させます。

例えば、ToDoリストで完了したタスクの情報を、自動的にWBSの進捗率に反映させる仕組みを構築できます。

チーム全体で完了したワークパッケージをレビューし、残作業を再見積もりします。

WBSの進捗状況を踏まえて、次週に取り組むべきタスクをリストアップします。

スケジュールの遅延やリスクの早期発見を行い、必要に応じて対策を講じます。

また、予期しない作業やスコープ変更が発生した場合の対応プロセスも重要です。

新たなToDoタスクが発生した際は、それがWBSのどの要素に関連するかを確認し、必要に応じてWBS自体を更新します。

これにより、プロジェクトスコープの一貫性が保たれ、スコープクリープを防ぐことができます。

📝 日本の組織での活用ポイント

日本の組織では、朝礼や夕礼でのタスク共有が一般的ですが、この際にWBSとToDoリストの両方を参照することで、個々の作業がプロジェクト全体にどのように貢献しているかを明確にできます。

これにより、チームメンバーのモチベーション向上と、作業の優先順位付けの精度向上が期待できます。

朝礼で「今日のタスク」を共有するだけでなく、「このタスクはWBSのどの部分か」「プロジェクト全体の何%に貢献するか」を意識すると、チーム全体の一体感が生まれます!

エクセルで始めるWBS×ToDo管理テンプレート【無料ダウンロード】

WBSの理論を理解しても、実際に作成する段階で多くの人が躓きます。

そこで本セクションでは、すぐに使えるエクセルテンプレートと、実際の記入例、ガントチャート連携方法を詳しく解説します。

エクセルは多くの組織で標準的に利用可能なツールであり、特別な投資なしにWBS管理を始められる最適な選択肢です。

「専用ツールは高額だし、導入のハードルが高い…」そんな悩みも、エクセルなら解決できます!

初心者向け:個人のToDo管理用WBSテンプレート

個人レベルでWBSを活用する場合、複雑すぎるテンプレートは逆効果です。

シンプルで直感的に使えるテンプレートから始めることが、継続的な活用への第一歩となります。

・列A「WBS番号」:階層構造を示す番号(1、1.1、1.1.1など)

・列B「タスク名」:成果物や作業の名称

・列C「レベル」:階層の深さ(1~4程度)を数値で入力

・列D「開始日」と列E「終了日」:予定日を記入

・列F「進捗率」:完了度を0~100%で記録

・列G「担当者」:個人プロジェクトでも役割を明記

・列H「備考」:重要な注意事項や依存関係を記載

この機能は、以下の数式で実装されています。

レベル1の場合は=COUNTIF($C$2:C2,1)、レベル2の場合は=VLOOKUP(MAX(IF($C$2:C2=1,ROW($C$2:C2))),ROW($C$2:C2),1,0)&”.”&COUNTIF($C$2:C2,2)という配列数式を使用します。

📝 個人の資格試験対策プロジェクトの例

最上位の目標を「情報処理技術者試験合格」とし、これを「基礎知識習得」「過去問演習」「模擬試験」「直前対策」の4つの主要成果物に分解します。

さらに「基礎知識習得」を「テキスト通読」「重要用語暗記」「基本問題演習」に細分化し、それぞれに20~40時間の学習時間を割り当てます。

資格試験のような長期プロジェクトも、WBSで管理すれば挫折しにくくなりますよ

フリーランサー向けのテンプレートでは、クライアントプロジェクトの管理に特化した機能を追加します。

「請求可能時間」列を追加し、SUMIF関数を使用して=SUMIF(ClientColumn,ClientName,BillableHours)でクライアント別の作業時間を自動集計します。

また、「予算消化率」列で=(ActualHours/PlannedHours)を計算し、条件付き書式で80%を超えたら黄色、100%を超えたら赤色で警告表示します。

毎週日曜日の夜に15分程度、WBSを見直し、完了したタスクの進捗率を更新し、翌週のToDoリストを作成します。

この習慣により、大きなプロジェクトでも着実に前進することができます。

・プロジェクトの予算超過率が8%から2%に減少

・納期遵守率が85%から96%に向上

・WBSによってスコープが明確になり、作業の抜け漏れが防止できた

チーム向け:ガントチャート連動型WBSテンプレート

チームでのプロジェクト管理では、WBSとガントチャートの連動が不可欠です。

エクセルで両者を統合したテンプレートを作成することで、高価な専門ソフトウェアなしに本格的なプロジェクト管理が可能になります。

専用ツールは月額数千円かかりますが、エクセルなら無料で同等の機能が実現できます!

・「WBSシート」:プロジェクトの階層構造と基本情報を記載

・「ガントチャートシート」:時間軸上でタスクを可視化

・「ダッシュボードシート」:プロジェクト全体の進捗状況を一目で把握

WBSシートとガントチャートシートの連動は、名前付き範囲とVLOOKUP関数を活用して実現します。

まず、WBSシートのタスク情報に「TaskData」という名前を付けます。

次に、ガントチャートシートで=VLOOKUP(TaskID,TaskData,COLUMN(StartDate),FALSE)という数式を使用して、開始日を自動取得します。

同様に、終了日、担当者、進捗率なども自動連携させます。

日付範囲に基づいてセルを自動的に色付けする数式は=AND(($B$1+E$3)>=$B4,($B$1+E$3)<=$C4)です。

ここで、B$1は基準日(プロジェクト開始日)、E$3は該当列の日付、B4は該当タスクの開始日、$C4は終了日を参照します。

この条件式により、タスクの期間に該当するセルが自動的に色付けされます。

📝 クリティカルパスの表示機能

スラック(余裕時間)を計算する列を追加し、=LateFinish-EarlyFinishでスラックを算出します。

スラックがゼロのタスクは赤色で強調表示し、クリティカルパス上にあることを明示します。

これにより、遅延が許されない重要タスクが一目で識別できます。

クリティカルパスが見えると、どのタスクに注力すべきかが明確になりますね

チーム管理に特化した機能として、リソース管理表も追加します。

各メンバーの作業負荷を週単位で集計し、=SUMIFS(Hours,AssignedTo,MemberName,WeekNumber,CurrentWeek)で個人別の週間作業時間を計算します。

標準労働時間(40時間)を超える場合は警告を表示し、リソースの再配分が必要であることを示します。

・プロジェクトの可視性が大幅に向上

・週次の進捗会議の時間が60分から30分に短縮

・進捗報告の精度が向上し、問題の早期発見が可能に

エクセルでWBSからガントチャートを自動生成する方法

WBSからガントチャートを自動生成することで、計画変更時の手作業を大幅に削減できます。

ここでは、エクセルの機能を最大限活用した自動化手法を詳しく解説します。

・タスクID(一意の識別子)

・タスク名

・先行タスクID(依存関係)

・期間(日数)

・リソース(担当者)

開始日と終了日の自動計算には、先行タスクとの依存関係を考慮する必要があります。

開始日の計算式は=IF(PredecessorID=””,ProjectStartDate,VLOOKUP(PredecessorID,TaskTable,EndDateColumn,FALSE)+1)となります。

この式により、先行タスクがない場合はプロジェクト開始日から、ある場合は先行タスクの終了日の翌日から開始されます。

依存関係を数式で管理すると、スケジュール変更時の更新が自動化されて便利です!

終了日は=WORKDAY(StartDate,Duration-1,Holidays)で計算します。

WORKDAY関数を使用することで、週末や祝日を除外した実働日ベースでの計算が可能になります。

日本の祝日リストを別シートに準備し、Holidays引数で参照することで、より正確なスケジューリングが実現できます。

📝 ガントチャートの自動描画テクニック

条件付き書式とCHAR関数を組み合わせた手法が効果的です。

各セルに=IF(AND(CalendarDate>=StartDate,CalendarDate<=EndDate),CHAR(9608),””)という数式を設定し、該当期間に黒い四角(█)を表示します。

進捗状況に応じて、=IF(ProgressRate>0,CHAR(9619),CHAR(9608))で異なる記号を使い分けることも可能です。

タスクタイプ列を追加し、「マイルストーン」と指定されたタスクには、ガントチャート上で菱形(◆)記号を表示します。

=IF(TaskType=”Milestone”,CHAR(9670),””)という条件式で実装します。

依存関係の可視化も重要です。

先行タスクと後続タスクを矢印で結ぶ視覚的な表現は、エクセルの図形機能とVBAマクロを組み合わせて実現できます。

ただし、VBAなしでも、条件付き書式で依存関係のあるタスク間を色分けすることで、関連性を示すことは可能です。

デジタル庁のデジタル・ガバメント推進標準ガイドラインに準拠したテンプレートでは、WBS番号体系が階層的に自動生成される仕組みが必要です。

これは、CONCATENATE関数とCOUNTIF関数を組み合わせて実装できます。

例えば、=ParentWBS&”.”&COUNTIF(INDIRECT(“C2:C”&ROW()),ParentWBS&”.*”)+1という数式で、親タスクの番号に基づいて子タスクの番号を自動生成します。

条件付き書式で進捗を可視化するテクニック

進捗の可視化は、プロジェクト管理において最も重要な要素の一つです。

エクセルの条件付き書式を活用することで、複雑な進捗状況を直感的に把握できる仕組みを構築できます。

数字だけでは分かりにくい進捗も、視覚化すれば一目瞭然になりますよ!

進捗率の列を選択し、条件付き書式からデータバーを適用します。

最小値を0、最大値を100に設定し、グラデーション塗りつぶしを選択することで、進捗状況が棒グラフとして表示されます。

色の設定では、0-30%を赤、31-70%を黄色、71-100%を緑のグラデーションにすることで、危険度が一目で分かります。

・遅延タスク(実績終了日>予定終了日):赤い停止記号

・リスクタスク(進捗率<経過日数比率×0.8):黄色い警告記号

・順調タスク(進捗率≧経過日数比率):緑のチェックマーク

条件付き書式の数式例として、遅延検出には=AND(ActualEndDate>PlannedEndDate,Status<>”Complete”)を使用します。

リスク検出には=ProgressRate<(TODAY()-StartDate)/(EndDate-StartDate)*0.8、順調判定には=ProgressRate>=(TODAY()-StartDate)/(EndDate-StartDate)を使用します。

📝 進捗の履歴追跡機能

週次で進捗率をコピーし、履歴シートに蓄積することで、進捗の推移をグラフ化できます。

スパークライン機能を使用して、各タスクの進捗推移を小さなグラフとしてWBS内に埋め込むことも可能です。

=SPARKLINE(ProgressHistory!B2:M2)という数式で、12週間分の進捗推移を一つのセル内に表示できます。

進捗の推移が見えると、早めの対策が打てるようになります

プロジェクト全体を俯瞰するダッシュボードで、各WBS要素を色の濃淡で表現します。

進捗率に応じて、=INT(ProgressRate/10)で10段階に分類し、カラースケールを適用します。

これにより、プロジェクト全体のどの部分が遅れているか、どの部分が順調かが瞬時に把握できます。

・期限3日前の警告:黄色背景で注意喚起

・期限超過の警告:赤色背景で緊急性を強調

・担当者名を太字にしたり、フォントサイズを大きくして注意を引く

期限3日前の警告として=AND(EndDate-TODAY()<=3,EndDate-TODAY()>0,Status<>”Complete”)で黄色背景を設定します。

期限超過の警告として=AND(EndDate<TODAY(),Status<>”Complete”)で赤色背景を設定します。

予実管理の可視化では、予定工数と実績工数の差異を色分けします。

=(ActualHours-PlannedHours)/PlannedHoursで差異率を計算し、条件付き書式で±10%以内は緑、±10-25%は黄色、±25%以上は赤で表示します。

これにより、見積もり精度の問題や、作業効率の課題が明確になります。

・問題の早期発見率が40%向上

・プロジェクトの遅延リスクが25%減少

・視覚的な情報提示により、チームメンバー全員が同じ認識を共有

・迅速な意思決定が可能になり、プロジェクトの成功率が向上

可視化の力で、チーム全体のコミュニケーションが劇的に改善されますね!

WBS導入でよくある失敗を避けるToDo管理のコツ

WBSは強力なプロジェクト管理手法ですが、適切に導入・運用されなければ「意味がない」「オーバーヘッドが多すぎる」という批判を受けることになります。

実際、多くの組織でWBS導入が失敗に終わる理由は、実装方法の誤りにあります。

本セクションでは、過去の失敗経験や形骸化の問題を解決し、WBSを継続的に運用するための実践的な対策を詳しく解説します。

作業の粒度がバラバラになる問題と対策

WBS導入における最も一般的な失敗の一つが、作業粒度の不統一です。

あるタスクは「メール送信(30分)」という細かさで定義され、別のタスクは「システム開発(3ヶ月)」という大まかさで定義されるという状況は、プロジェクト管理を困難にし、進捗把握を不可能にします。

チームメンバーごとに経験やスキルが違うから、自然と粒度もバラバラになっちゃうんですよね

粒度がバラバラになる根本原因

粒度がバラバラになる根本原因は、明確な基準の欠如にあります。

チームメンバーそれぞれが自分の判断で作業を分解すると、経験やスキルレベルの違いにより、粒度に大きな差が生じます。

また、詳細な作業を好む人と、大まかな計画を好む人の性格の違いも影響します。

組織文化として、「細かすぎる管理はマイクロマネジメント」という認識がある場合、適切な粒度設定が妨げられることもあります。

8/80時間ルールによる解決策

この問題を解決する最も効果的な方法は、「8/80時間ルール」の徹底です。

PMIの標準実践ガイドラインでも採用されているこのルールは、すべてのワークパッケージを8時間以上80時間以下に設定することを求めます。

・8時間未満のタスクは関連タスクと統合

・80時間を超えるタスクはさらに分解

例えば、「データ移行作業」が200時間と見積もられた場合、以下のように分解します。

- データ抽出(40時間)

- データ変換(60時間)

- データ検証(40時間)

- データ投入(40時間)

- 動作確認(20時間)

プロジェクト特性に応じた調整

プロジェクトの特性に応じた調整も重要です。

研究開発プロジェクトでは不確実性が高いため、初期段階では40-80時間の幅を許容し、詳細が明確になるにつれて粒度を細かくするローリングウェーブ計画を採用します。

一方、定型的な業務プロジェクトでは、過去の実績から標準的な作業単位が明確なため、より厳密な8-80時間ルールを適用できます。

プロジェクトの性質によって、柔軟にルールを適用することが成功のカギですね

粒度統一のための実践テクニック

粒度統一のための実践的なテクニックとして、「成果物ベースの分解」があります。

「〜を作成する」「〜を完成させる」という成果物を基準に分解することで、自然と適切な粒度に収束します。

・明確な開始と終了の条件がある

・一人または一つのチームが責任を持てる

・進捗を測定できる基準がある

・8-80時間の範囲内である

・他のワークパッケージと重複しない

実際の事例として、あるIT企業では粒度基準を導入することで、見積もり精度が±30%から±10%に改善しました。

統一された粒度により、過去プロジェクトのデータが比較可能になり、より正確な見積もりが可能になったためです。

更新が続かず形骸化する原因と防止策

WBSが「作っただけで終わり」になってしまう形骸化は、多くの組織が直面する深刻な問題です。

プロジェクト開始時に詳細なWBSを作成しても、実行段階で更新されず、実態と乖離した文書になってしまうケースが頻繁に発生します。

最初は張り切って作るんですけど、日々の忙しさで更新が後回しになっちゃうんですよね…

形骸化の主要な原因

形骸化の主要な原因として、まず「更新の手間」が挙げられます。

複雑なWBSを手作業で更新することは時間がかかり、日々の業務に追われるチームメンバーにとって後回しになりがちです。

また、「更新の価値が見えない」という問題もあります。

WBSを更新してもプロジェクトの成功に直接寄与しないと感じられる場合、モチベーションが維持できません。

📝 組織文化の問題

「計画は変わるもの」という認識が強い組織では、初期計画を維持することへの意識が低くなります。また、失敗を隠したい心理から、遅延や問題を正直に報告しない文化がある場合、WBSの更新が意味を失います。

更新プロセスの簡素化による対策

形骸化を防ぐ最も重要な対策は、「更新プロセスの簡素化」です。

週次の定例会議にWBS更新を組み込み、15分間の「WBSレビュータイム」を設定します。

この時間内で、各メンバーが担当タスクの進捗率を報告し、マネージャーがその場でWBSを更新します。

エクセルのフォーム機能やGoogle Formsを使用して、メンバーが簡単に進捗を入力できる仕組みも効果的です。

15分だけなら負担も少ないし、みんなで集まってやれば習慣化しやすいですね

小さな成功体験の積み重ね

「小さな成功体験」を積み重ねることも重要です。

最初は重要なマイルストーンのみをWBSで管理し、成功体験を得てから徐々に詳細度を上げていきます。

例えば、3ヶ月のプロジェクトであれば、最初の1ヶ月は週次マイルストーンのみを管理し、うまく機能することを確認してから日次タスクレベルまで展開します。

重要なマイルストーンだけをWBSで管理し、チームが慣れるまで負担を軽減

週次管理がうまく機能していることを確認し、チームの信頼を獲得

チームが慣れてきたら、徐々に詳細度を上げて日次レベルまで管理を拡大

自動化による負担軽減

自動化による負担軽減も効果的な対策です。

プロジェクト管理ツールとの連携により、タスクの完了報告が自動的にWBSに反映される仕組みを構築します。

例えば、JiraやAsanaでタスクを「完了」にすると、連携されたWBSの進捗率が自動更新されるような仕組みです。

エクセルベースでも、VBAマクロを使用して更新作業を半自動化できます。

インセンティブ設計とフィードバックループ

インセンティブの設計も形骸化防止に寄与します。

WBSの更新率や精度を評価指標に含め、定期的なフィードバックを提供します。

例えば、月次の振り返りで「WBS更新優秀賞」を設け、最も正確に更新したメンバーを表彰する制度を導入した企業では、更新率が60%から95%に向上しました。

定期的な監査とフィードバックループの確立も不可欠です。

四半期ごとにWBSの活用状況を監査し、形骸化の兆候を早期に発見します。

・更新頻度の確認

・実績と計画の乖離度測定

・メンバーの利用率チェック

問題が発見された場合は、原因を分析し、プロセス改善につなげます。

依存関係の見落としによるスケジュール破綻を防ぐ

プロジェクトの失敗要因として、タスク間の依存関係の見落としは致命的な影響を与えます。

「会場が確保できていないのに招待状を送ってしまった」「仕様が確定していないのに開発を開始してしまった」といった事例は、依存関係管理の失敗から生じる典型的な問題です。

前のタスクが終わってないのに次を始めちゃうと、大きな手戻りが発生しますよね

依存関係が見落とされる原因

依存関係が見落とされる原因は複数あります。

まず、「暗黙の前提」の存在です。

経験豊富なメンバーは当然と考えている依存関係も、新人メンバーには認識されていない場合があります。

また、部門間の依存関係は特に見落とされやすく、「営業部門の承認」「法務部門のレビュー」といった組織横断的な依存関係は、WBS作成時に忘れられがちです。

📝 外部依存関係の軽視

ベンダーからの納品、規制当局の承認、顧客からの情報提供など、プロジェクトチームのコントロール外にある要素は、リスクとして適切に管理されないことが多くあります。

依存関係マトリクスの作成

依存関係を確実に把握するための最も効果的な手法は、「依存関係マトリクス」の作成です。

すべてのワークパッケージを縦軸と横軸に配置し、依存関係がある箇所にマークを付けます。

この視覚的な表現により、複雑な依存関係も一目で把握できます。

また、依存関係の種類(必須/任意、内部/外部)も記録し、リスクレベルを評価します。

| 依存関係の種類 | 説明 | リスクレベル |

|---|---|---|

| 必須・内部 | チーム内で完結する必須の依存関係 | 低 |

| 必須・外部 | 外部要因に依存する必須の関係 | 高 |

| 任意・内部 | 最適化のための内部依存関係 | 低 |

| 任意・外部 | 最適化のための外部依存関係 | 中 |

後ろ向き計画法の活用

「後ろ向き計画法」も有効な手法です。

プロジェクトの最終成果物から逆算して、必要な前提条件を洗い出していきます。

「製品をリリースするには何が必要か?」と問いかける

「テストが完了している必要がある」と特定

「テストするには開発が完了している必要がある」と展開

「開発するには仕様が確定している必要がある」と論理的に依存関係を特定

ゴールから逆算することで、見落としがちな依存関係も漏れなく拾えますね

クリティカルパス法(CPM)の活用

クリティカルパス法(CPM)の活用により、最も重要な依存関係を特定できます。

各タスクの最早開始時刻(ES)、最早終了時刻(EF)、最遅開始時刻(LS)、最遅終了時刻(LF)を計算し、スラック(余裕時間)がゼロのタスクを特定します。

これらのタスクは遅延が許されないため、特に慎重な管理が必要です。

・最早開始時刻(ES):タスクを最も早く開始できる時刻

・最早終了時刻(EF):タスクを最も早く終了できる時刻

・最遅開始時刻(LS):プロジェクト遅延なしで開始できる最後の時刻

・スラック:LS – ES(余裕時間)

バッファ管理による依存関係リスクの軽減

バッファ管理による依存関係リスクの軽減も重要です。

クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント(CCPM)の手法を応用し、個々のタスクではなく、プロジェクト全体にバッファを設定します。

これにより、個別の遅延がプロジェクト全体に波及することを防げます。

一般的には、プロジェクト期間の20-30%をプロジェクトバッファとして確保することが推奨されています。

実際の事例として、ある建設プロジェクトでは、依存関係マトリクスの導入により、手戻り作業が70%削減されました。

特に、設計変更による影響範囲が事前に把握できるようになり、変更管理プロセスが大幅に改善されたという報告があります。

なぜ「WBSは意味ない」と言われるのか?成功させる3つのポイント

「WBSは意味がない」「時間の無駄」という批判は、多くの組織で聞かれる声です。

しかし、これらの批判の多くは、WBS自体の問題ではなく、導入・運用方法の誤りに起因しています。

批判の背景を理解し、適切に対処することで、WBSを成功に導くことができます。

「意味ない」って言われるのは、使い方が間違ってるだけなんですね

批判が生まれる3つの理由

批判が生まれる最大の理由は、「目的の誤解」です。

WBSを「上司への報告書」「監査対応の文書」と捉えてしまうと、現場にとって価値のないものになります。

WBSの本来の目的は、プロジェクトの複雑性を管理可能なレベルに分解し、チーム全員が共通の理解を持つことです。

この目的が理解されていない場合、WBSは単なる形式的な文書になってしまいます。

・目的の誤解:報告書としてのみ捉えられる

・過度な詳細化:1時間単位まで分解して柔軟性を失う

・チームの関与不足:現場の実情と乖離した計画

また、「過度な詳細化」も批判を生む要因です。

すべてを完璧に計画しようとして、1時間単位のタスクまで分解したWBSを作成すると、更新が困難になり、変更への柔軟性が失われます。

アジャイル開発の普及により、詳細な事前計画よりも適応的な対応が重視される現代において、過度に詳細なWBSは時代遅れと見なされることがあります。

📝 チームの関与不足による問題

プロジェクトマネージャーが独断でWBSを作成し、チームメンバーに押し付ける場合、現場の実情と乖離した非現実的な計画になります。結果として、「机上の空論」「現場を知らない管理職の道具」という批判を受けることになります。

成功のポイント①:価値の明確化と共有

WBSを成功させる第一のポイントは、「価値の明確化と共有」です。

WBS導入前に、チーム全員でその価値と目的を議論し、共通認識を形成します。

具体的には、過去のプロジェクトの失敗事例を分析し、WBSがあればどのように防げたかを検討します。

例えば、「要件定義の抜け漏れによる手戻り」「リソース競合による遅延」といった問題が、WBSによってどう解決されるかを具体的に示します。

過去の失敗から学ぶことで、WBSの価値が腹落ちしますね

- 過去プロジェクトの失敗事例を具体的に振り返る

- WBSでどう防げたかをチーム全員で議論

- 期待される効果を数値化して共有

- 定期的に価値を再確認する場を設ける

成功のポイント②:段階的導入と継続的改善

第二のポイントは、「段階的導入と継続的改善」です。

最初から完璧なWBSを目指すのではなく、小さく始めて徐々に拡大していきます。

パイロットプロジェクトを選定し、限定的な範囲でWBSを導入します。

そこで得られた教訓を基に、プロセスを改善しながら適用範囲を広げていきます。

小規模で成功確率の高いプロジェクトを選び、限定的にWBSを導入

振り返りを実施し、KPT法(Keep/Problem/Try)で改善点を明確化

成功体験を共有し、他のプロジェクトへ徐々に展開

定期的な振り返りを制度化し、PDCAサイクルを回し続ける

定期的な振り返りを実施し、「Keep(継続すべきこと)」「Problem(問題点)」「Try(新たな試み)」を明確にするKPT法を活用します。

成功のポイント③:現場主導の運用

第三のポイントは、「現場主導の運用」です。

WBSの作成と更新を現場チームが主導することで、実用的で価値のあるツールになります。

プロジェクトマネージャーはファシリテーターとして、WBS作成をサポートする役割に徹します。

ブレインストーミングやワークショップ形式でWBSを作成し、全員の知見を集約します。

また、定期的にチームメンバーからフィードバックを収集し、運用方法を継続的に改善します。

現場の人が主体的に関わることで、「押し付けられた感」がなくなりますね

・ワークショップ形式でWBSを共同作成

・マネージャーはファシリテーターに徹する

・定期的なフィードバック収集と反映

・更新ルールもチームで決定

成功事例と他手法との組み合わせ

成功事例として、あるソフトウェア開発企業では、これら3つのポイントを実践することで、プロジェクト成功率が27%向上しました。

特に、現場主導でWBSを作成・運用することで、チームの当事者意識が高まり、自発的な更新が行われるようになったことが成功要因として挙げられています。

また、WBSと他の手法を組み合わせることも重要です。

アジャイル開発においても、スプリント計画にWBSの考え方を取り入れることで、バックログの構造化と優先順位付けが改善されます。

「エピック→フィーチャー→ユーザーストーリー→タスク」という階層は、WBSの分解構造と同じ考え方です。

📝 組織成熟度との関係

最終的に、WBSの価値は、それを使う組織とチームの成熟度に依存します。形式的な導入ではなく、組織の文化と実情に合わせたカスタマイズと、継続的な改善への取り組みが、WBSを「意味のある」ツールに変える鍵となります。

| 成功のポイント | 具体的施策 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 価値の明確化 | 過去の失敗事例分析とWBSの有効性検証 | チーム全体の理解と納得感 |

| 段階的導入 | パイロットプロジェクト→KPT→拡大 | 無理のない定着と改善サイクル |

| 現場主導 | ワークショップ形式での共同作成 | 当事者意識と自発的更新 |

実践ロードマップ:ToDo管理にWBSを取り入れる3ステップ

理論を理解しても、実際の導入は別の課題です。

多くの組織が「どこから始めればよいか分からない」「リスクが大きすぎる」という理由で、WBS導入を躊躇します。

本セクションでは、明日から段階的にWBSを導入し、確実に定着させるための具体的な実践計画を提示します。

3週間という短期間で、リスクを最小限に抑えながら、WBSの効果を実感できるロードマップです。

Week1:サンプルプロジェクトでWBSを練習する

最初の週は、実際の業務に影響を与えないサンプルプロジェクトでWBSの基本を習得することに集中します。

この練習期間を設けることで、失敗を恐れずに試行錯誤でき、チーム全体のスキルレベルを向上させることができます。

📝 1-2日目:練習プロジェクトの選択と準備

練習に適したプロジェクトの選定が成功の第一歩です。

理想的なサンプルプロジェクトの条件は、15-25個のタスクで構成される規模であること、全員が理解できる身近なテーマであること、明確な成果物が定義できること、実際の業務に類似した構造を持つことです。

いきなり本番のプロジェクトで試すのは危険!まずは練習用のテーマで基本をマスターしましょう。

・社内イベントの企画運営

・オフィス移転プロジェクト

・新人研修プログラムの開発

・社内システムの更新

これらは誰もが経験したことがあるか、容易に想像できるプロジェクトであり、学習に最適です。

例えば、「社内忘年会の企画運営」をサンプルとする場合、最終目標を「12月20日に100名規模の忘年会を成功させる」と設定します。

主要成果物として「会場手配」「プログラム企画」「参加者管理」「予算管理」「当日運営」を定義し、それぞれをさらに細分化していきます。

📝 3-4日目:初期WBS作成演習

実際にWBSを作成する演習を行います。

チーム全員でブレインストーミングを実施し、付箋やホワイトボードを使って視覚的に作業を進めます。

デジタルツールよりも、最初はアナログな方法で進めることで、構造を柔軟に変更でき、全員の参加を促進できます。

階層的分解の練習では、まず第1レベル(主要成果物)を特定し、次に第2レベル(サブ成果物)、第3レベル(ワークパッケージ)と段階的に分解していきます。

各レベルで100%ルールを確認し、抜け漏れや重複がないことを検証します。

付箋を使った「貼って剥がせる」アプローチなら、何度でも構造を見直せます。初心者には特におすすめの方法です。

・成果物と活動の混同

・粒度のばらつき

・100%ルールの不徹底

この演習で頻繁に発生する初心者の間違いとして、成果物と活動の混同があります。

例えば、「会場を予約する」という活動ではなく、「予約済み会場」という成果物として定義する練習を行います。

また、粒度のばらつきも典型的な問題です。

「司会原稿作成(2時間)」と「イベント企画(100時間)」が同じレベルに並ぶような状況を意図的に作り、8/80時間ルールを適用して修正する練習を行います。

チームでの議論を通じて、異なる視点や考え方を共有し、WBSに対する共通理解を形成します。

この段階での活発な議論は、後の実プロジェクトでの円滑な運用につながります。

📝 5-7日目:レビューと改善

作成したWBSを批判的に検証し、改善点を洗い出します。

チェックリストを使用した体系的なレビューを実施し、以下の項目を確認します。

- 100%ルールが守られているか

- すべてのワークパッケージが8-80時間の範囲内か

- 依存関係が明確に定義されているか

- 責任者が各要素に割り当てられているか

- 成果物の完成基準が明確か

よくある問題パターンとその修正方法を学習します。

例えば、「スコープの曖昧さ」に対しては、各成果物の受入基準を明文化する練習を行います。

「依存関係の見落とし」に対しては、依存関係マトリクスを作成し、すべての関連を可視化します。

この週の最後に、学んだ教訓をまとめ、「WBS作成ガイドライン」として文書化します。

このガイドラインは、組織独自のベストプラクティスとして、今後のプロジェクトで活用されます。

実際にガイドラインを作成した企業では、新規プロジェクトの立ち上げ時間が平均30%短縮されたという報告があります。

Week2:実際のToDo管理に適用する

第2週は、学んだ知識を実際の業務に適用する段階です。

ただし、いきなり大規模プロジェクトに適用するのではなく、管理可能な範囲から始めることが重要です。

📝 8-9日目:パイロットプロジェクトの選定

実際の業務から、WBS導入に適したパイロットプロジェクトを選定します。

・期間が1-3ヶ月程度

・チームメンバーが5-10名程度

・成功基準が明確に定義できる

・ある程度の柔軟性が許容される

最初から難易度の高いプロジェクトを選ぶと、WBSのせいで失敗したのか、プロジェクト自体が難しかったのか判断できなくなります。

これらのプロジェクトでは、WBS導入のリスクが高く、失敗した場合の影響が大きくなります。

選定したプロジェクトについて、スポンサーとステークホルダーの承認を得ることが重要です。

WBS導入の目的と期待効果を説明し、協力を取り付けます。

特に、「試験的な導入であり、問題があれば柔軟に対応する」ことを明確にし、関係者の不安を軽減します。

📝 10-12日目:実プロジェクトへのWBS適用

選定したプロジェクトに対して、実際にWBSを作成します。

第1週で学んだ手法を活用しながら、実務の複雑さに対応していきます。

まず、プロジェクトキックオフミーティングを開催し、チーム全員でWBSを作成します。

2-3時間のワークショップ形式で実施し、全員の知見を集約します。

ファシリテーターを設定し、議論が脱線しないよう進行管理を行います。

実際のプロジェクトでは、サンプルプロジェクトにはなかった課題が発生します。

例えば、組織の既存プロセスとの整合性、レガシーシステムとの連携、規制要件の考慮などです。

これらの現実的な制約を踏まえながら、実用的なWBSを作成します。

実プロジェクトでは想定外の制約が次々と出てきます。完璧を求めず、「まず作って、改善する」姿勢が大切です。

WBSからToDoリストへの展開も、この段階で実施します。

週次計画会議を設定し、WBSのワークパッケージから具体的なToDoタスクを抽出します。

例えば、「要件定義書作成」というワークパッケージから、「ユーザーインタビュー実施」「現行業務フロー分析」「要件一覧表作成」「レビュー会議開催」といったToDoタスクを導出します。

既存のツールとの統合も重要な課題です。

多くの組織では、すでに何らかのタスク管理ツールを使用しています。

これらのツールとWBSをどう連携させるか、実践的な方法を確立します。

エクセルベースのWBSと、JiraやTrelloなどのタスク管理ツールを、CSVエクスポート/インポートやAPI連携で同期させる仕組みを構築します。

📝 13-14日目:初期運用と調整

実際の運用を開始し、発生する問題に対処していきます。

日次のスタンドアップミーティングで、WBSベースの進捗確認を行います。

各メンバーが担当ワークパッケージの状況を報告し、問題や障害を共有します。

この段階で頻繁に発生する課題として、「想定外のタスクの発生」があります。

WBS作成時に予見できなかった作業が必要になった場合、どのように対処するかのルールを確立します。

基本的には、新たなタスクが既存のワークパッケージに含まれるか判断し、含まれない場合は変更管理プロセスを通じてWBSを更新します。

進捗報告の方法も標準化します。

進捗率の定義(0/50/100法、加重パーセント法など)を明確にし、全員が同じ基準で報告するようにします。

また、遅延が発生した場合のエスカレーションルールも設定し、問題の早期発見と対処を可能にします。

第2週の終わりに、中間レビューを実施します。

WBS導入による効果と課題を整理し、次週に向けた改善点を特定します。

定量的な指標(会議時間の変化、手戻り作業の発生率など)と定性的なフィードバック(チームメンバーの感想、改善提案など)の両方を収集します。

Week3以降:PDCAサイクルで継続改善する

第3週以降は、WBSの運用を定着させ、継続的に改善していく段階です。

単発の導入で終わらせず、組織の標準的なプロジェクト管理手法として確立することが目標です。

📝 第3週:レビューと標準化

週の前半で、これまでの2週間の総括的なレビューを実施します。

収集したデータとフィードバックを分析し、WBS導入の効果を定量的に評価します。

・タスクの抜け漏れ率の変化

・進捗報告の精度向上

・プロジェクトメンバーの満足度

成功要因と改善点を明確にし、組織標準のWBSテンプレートとガイドラインを作成します。

このガイドラインには、WBS作成の手順、粒度の基準、更新ルール、ツールの使用方法などを含めます。

日本プロジェクトマネジメント協会(PMAJ)のP2M標準や、情報処理推進機構(IPA)のガイドラインを参考にしながら、組織の実情に合わせたカスタマイズを行います。

業界団体のガイドラインを参考にすることで、信頼性の高い標準を構築できます。ただし、丸ごとコピーするのではなく、自社に合わせた調整が重要です。

週の後半では、他のプロジェクトへの展開計画を策定します。

パイロットプロジェクトの成功事例を社内で共有し、WBS導入への関心を高めます。

次に導入するプロジェクトを選定し、段階的な展開スケジュールを作成します。

📝 1ヶ月目:定着化と習慣形成

WBSを日常的な業務プロセスに組み込むための活動を実施します。

週次のWBSレビュー会議を定例化し、プロジェクトの健全性チェックを習慣化します。

チーム内でのベストプラクティス共有も重要です。

うまくいった事例、工夫した点、失敗から学んだ教訓などを共有し、組織全体のWBS活用スキルを向上させます。

社内Wikiやナレッジベースにこれらの情報を蓄積し、新規メンバーの学習にも活用します。

定期的なスキルアップセッションも実施します。

月1回、1時間程度のWBS勉強会を開催し、新しい手法やツールの紹介、事例研究、外部講師による講演などを行います。

これにより、WBSに対する理解を深め、モチベーションを維持します。

📝 2-3ヶ月目:拡大展開と組織定着

成功事例が蓄積されたら、組織全体への展開を進めます。

部門横断的なWBS推進チームを結成し、全社的な導入をサポートします。

このチームは、各部門からの代表者で構成し、それぞれの部門特性に応じたWBS活用方法を検討します。

経営層への報告も重要です。

WBS導入による具体的な成果(プロジェクト成功率の向上、納期遵守率の改善、コスト削減効果など)を数値で示し、継続的な支援を獲得します。

実際の事例では、WBSを適切に導入した組織で、プロジェクト成功率が27%向上したという報告があります。

経営層への報告では、定性的な感想だけでなく、数値で効果を示すことが鍵です。予算獲得や継続支援にも直結します。

ツールの高度化も進めます。

初期はエクセルベースで運用していても、規模が拡大するにつれて専門的なプロジェクト管理ツールの導入を検討します。

Microsoft Project、Primavera、Clarizenなどの選択肢から、組織のニーズと予算に応じて選定します。

📝 長期的な継続改善(3ヶ月以降)

PDCAサイクルを確立し、継続的な改善を推進します。

四半期ごとに大規模なレビューを実施し、WBSプロセス全体を見直します。

改善目標と実施計画を策定します。

改善施策を実施し、データを収集します。

効果を測定し、目標達成度を評価します。

成功した施策を標準化し、失敗した施策から教訓を得ます。

実践者コミュニティの形成も効果的です。

WBSユーザーグループを組織し、定期的な情報交換会を開催します。

外部のプロジェクトマネジメント団体(PMI日本支部、PMAJなど)との連携も検討し、最新の知見を取り入れます。

成熟度評価も実施します。

組織のWBS活用レベルを、初級(個別プロジェクトでの部分的使用)、中級(標準化されたプロセスでの組織的使用)、上級(データ駆動の継続的改善)の3段階で評価し、次のレベルへの移行計画を策定します。

成熟度評価は自己満足ではなく、次の成長ステップを明確にするためのツールです。客観的な視点で現状を把握しましょう。

最終的に、WBSは単なるツールではなく、組織文化の一部となることを目指します。

「プロジェクトを始める前にWBSを作成する」ことが当たり前となり、「WBSなしでプロジェクトを進めることは考えられない」という状態が理想です。

この文化が定着することで、組織全体のプロジェクト管理能力が向上し、競争力の強化につながります。

・WBS使用率(全プロジェクトに対する適用率)

・更新頻度(週次更新実施率)

・精度(計画と実績の乖離率)

・満足度(ユーザー満足度調査の結果)

これらの指標を定期的に経営層に報告し、WBSの価値を可視化します。

また、プロジェクトメンバーの満足度も向上し、「プロジェクトの全体像が見える」「自分の役割が明確」という声が多く聞かれるようになりました。

まとめ:ToDo管理×WBSで実現する次世代のプロジェクト管理

本記事では、「ToDo管理 WBS」というキーワードで検索される方々の多様なニーズに応えるため、WBSの基本概念から実践的な導入方法まで、包括的に解説してきました。

ここで改めて、成功のための重要なポイントを整理します。

WBS導入で得られる確実な成果

プロジェクトマネジメント協会(PMI)の調査データによれば、WBSを適切に導入した組織では、プロジェクト成功率が27%向上することが実証されています。

また、定期的な振り返りを実施するチームでは、20-25%の生産性向上が報告されています。

これらは単なる理論上の数値ではなく、実際の企業での導入事例に基づく実績です。

・タスクの抜け漏れが70%削減

・予算超過率が8%から2%に改善

・納期遵守率が65%から92%に向上

・チームメンバーの満足度向上

手戻り作業が大幅に減少し、プロジェクトの採算性が向上します。

顧客満足度も大幅に改善され、「役割が明確」「全体像が見える」という肯定的なフィードバックが増加します。

数字で見ると、WBSの効果は一目瞭然ですね。特に納期遵守率の改善は、クライアントからの信頼獲得に直結します。

成功と失敗を分ける決定的な違い

「WBSは意味がない」という批判が生まれる組織と、劇的な改善を実現する組織の違いは明確です。

| 失敗する組織の特徴 | 成功する組織の特徴 |

|---|---|

| 報告のための文書として扱う | チームの共通言語として活用 |

| 現場の関与なしに作成 | 現場主導で作成・運用 |

| 一度作ったら更新しない | 週次で更新と改善を継続 |

| 形式的な導入に終始 | 実用性を重視した柔軟な運用 |

この違いは、組織文化とリーダーシップのあり方に深く関わっています。

「作って終わり」ではなく「作ってから始まる」という意識の違いが、成功と失敗の分かれ道になります。

日本の組織における最適な導入アプローチ

日本の組織文化を考慮した導入方法として、以下のアプローチが効果的です。

📝 段階的な導入ステップ

まず、合意形成を重視し、トップダウンではなくボトムアップでの導入を進めます。

段階的な展開により、小さな成功体験を積み重ねて信頼を構築します。

既存のプロセスとの調和を図り、急激な変化を避けて徐々に浸透させます。

- 国土交通省のガイドラインに沿ったWBS作成により、公共プロジェクトへの対応力が向上

- JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)への準拠により、品質管理体系との整合性が確保

- 情報処理推進機構(IPA)のフレームワークの活用により、ITプロジェクトでの標準化が促進

エクセルから始める現実的なスタート

多くの組織にとって、エクセルは最も身近で実用的なツールです。

本記事で紹介した無料テンプレートと実装テクニックを活用することで、特別な投資なしにWBS管理を始められます。

・条件付き書式による進捗の可視化

・VLOOKUP関数によるデータ連携

・自動計算による工数集計

組織の成熟度に応じて、段階的にツールを高度化していくことが推奨されます。

| 期間 | 推奨アクション |

|---|---|

| 最初の3ヶ月 | エクセルで基本を習得 |

| 6ヶ月後 | 専門ツールの評価を開始 |

| 1年後 | 本格的なシステム導入を検討 |

いきなり高額なツールを導入するよりも、まずはエクセルで基本を固めることが成功の近道です。

今すぐ始められる3つのアクション

読者の皆様が明日から実践できる具体的なアクションを提示します。

アクション1:サンプルプロジェクトでの練習(所要時間:2時間)

社内イベントや個人プロジェクトを題材に、簡単なWBSを作成してみましょう。

完璧を求めず、まずは構造化の感覚を掴むことが重要です。

いきなり大きなプロジェクトで始めるのではなく、小さなテーマで練習することで、失敗を恐れずにトライできます。

アクション2:既存プロジェクトの棚卸し(所要時間:1時間)

現在進行中のプロジェクトを一つ選び、後付けでWBSを作成してみましょう。

抜け漏れや非効率な部分が明確になるはずです。

📝 棚卸しで見えてくるもの

既存プロジェクトを可視化することで、これまで気づかなかったタスクの重複や漏れが浮き彫りになります。

この気づきが、次のプロジェクトでの改善につながります。

アクション3:チームでの議論(所要時間:30分)

チームメンバーとWBS導入の可能性について議論しましょう。

懸念事項を共有し、小規模な試験導入の合意を形成します。

「とりあえず試してみよう」という軽い気持ちでスタートできる雰囲気づくりが大切です。

継続的な学習リソース

WBSとプロジェクトマネジメントのスキルを継続的に向上させるため、以下のリソースを活用することを推奨します。

公的機関の学習プログラム

- PMI日本支部が提供する研修プログラムとPMP資格認定により、国際標準のプロジェクトマネジメント知識を習得できます

- 日本プロジェクトマネジメント協会(PMAJ)のP2M資格により、日本独自のプログラムマネジメント手法を学べます

- 情報処理推進機構(IPA)の無料ツールとガイドラインにより、実践的なテンプレートと事例を入手できます

特にIPAの無料リソースは、すぐに実務で活用できる実践的な内容が豊富で、初心者にもおすすめです。

組織内での知識共有

また、組織内での知識共有も重要です。

WBSユーザーグループを結成し、定期的な勉強会を開催することで、組織特有のベストプラクティスを蓄積できます。

📝 社内勉強会のメリット

同じ組織内での事例共有は、外部の一般的なノウハウよりも実践的で即効性があります。

成功事例だけでなく、失敗事例の共有も貴重な学びになります。

最後に:変革への第一歩

ToDo管理とWBSの統合は、単なるツールの導入ではありません。

それは、組織のプロジェクト管理能力を根本的に向上させる変革への第一歩です。

完璧を求めず、小さく始めて大きく育てる姿勢が成功の鍵となります。

本記事で紹介した実践ツール

本記事で紹介した以下のツールを活用することで、確実に成果を出すことができます。

・7ステップの作成方法

・エクセルテンプレート

・失敗回避のコツ

・3週間の導入ロードマップ

重要なのは、理論を学ぶだけでなく、実際に手を動かして経験を積むことです。

「知っている」と「できる」の間には大きな差があります。まずは小さなプロジェクトで実践してみましょう。

WBSの本質的な価値

WBSは1960年代から存在する古典的な手法ですが、その本質的な価値は現代においても変わりません。

むしろ、プロジェクトの複雑性が増す現代においてこそ、体系的な管理手法の重要性は高まっています。

📝 変わらない本質、進化する実践

WBSの基本原理は普遍的ですが、デジタルツールの進化により、その実践方法は大きく進化しています。

エクセルからクラウドツールまで、自社に最適な方法を選択できる時代です。

読者の皆様へのメッセージ

読者の皆様が、本記事を活用してプロジェクト管理の新たな地平を切り開かれることを願っています。

WBSという強力なツールを手に、より効率的で、より確実な、より満足度の高いプロジェクト運営を実現してください。

この記事が、皆様のプロジェクト成功への道しるべとなれば幸いです。一緒に、より良いプロジェクト管理を実現していきましょう!

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。

-0827ウェビナー-300x200.jpg)

0723ウェビナー-300x200.jpg)