第3回スーツアップ特別ウェビナー「2025年の働き方の現在地~構造的な人手不足と日本の進むべき道~」

当社では、2025年2月26日にゲスト講師に、一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事の古屋 星斗氏を迎え、第3回目となるスーツアップ特別ウェビナー「2025年の働き方の現在地 〜構造的な人手不足と日本の進むべき道〜」を開催しました。

本稿では、中小企業の皆様にとって有益な情報が満載だった本ウェビナーの内容を、全編・後編の2回にわたりダイジェスト版としてお届けいたします。

前編は、ゲスト講師の古屋氏による講演「2025年の働き方の現在地 〜構造的な人手不足と日本の進むべき道〜」です。古屋氏のご経歴は以下のとおりです。

<一般社団法人スクール・トゥ・ワーク 代表理事 古屋 星斗翼>

岐阜県出身。2011年一橋大学大学院社会学研究科 総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。2017年より民間研究機関に所属。労働市場分析、未来予測、若手育成、キャリア形成研究を専門とする。著書に「ゆるい職場-若者の不安の知られざる理由」(中央公論新社,2022)、「なぜ『若手を育てる』のは今、こんなに難しいのか」(日本経済新聞出版,2023)、「『働き手不足1100万人』の衝撃」(プレジデント社,2024)。

後編のゲスト対談(ゲスト講師:一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事 古屋 星斗、株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介)はコチラから。

【まとめ】

- 日本は景気と無関係に人手不足が深刻化する「構造的な人手不足」に突入している

- 高齢化による労働需要の急増と、供給の乏しさが乖離を生んでいる

- 労働市場の変化は地方から始まっており、大企業や中央が実感しにくいギャップが存在している

- 解決策は「省力化投資」と「無駄の可視化」による生産性向上

- 多様な働き方を支える構造と地域課題に合わせたテクノロジー活用が鍵

【ウェビナー内容】

今日のテーマにも「働き方」がありますが、仕事、人手不足、採用、育成といったことに関してこんなにも多くの人が議論している時代はかつてなかったのではないか、と思える程「人の問題」というものが大きくなってきていると感じます。特に経営者の思考におけるHR領域での問題が大きくなってきていて、採用に関する自社の強みを人事担当者ではなく、社長や頭取といった経営トップの方々が積極的にアピールする時代になったと感じています。

景気と連動しない日本の労働市場という異常

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今の日本社会は世界的に見てすごく奇妙なことがたくさん起こっています。

企業の人手不足感と景況感の関係を考えた時、人類普遍の原理としては、景気が良い時に人手は足りなくなり、景気が悪い時には人手が余る。これはごく当たり前の関係ですが、実は10年ほど前から、日本からこの関係が無くなりつつあります。人手不足感を表す折れ線グラフと景況感を表す折れ線グラフは、過去、何度も重なり合いながらもピタッとフィットしてきていたわけですが、2014年前後に重なって以降、とても大きな乖離を見せるようになっています。過去にも乖離を見せる時はありましたが、景気がドカンと悪くなればその2つの状況はすっと元に戻って、またリンクするようになっていました。

しかし、コロナショックが起こった後も2つの折れ線グラフは重なり合うどころか、そのギャップをさらに広げる形で大きな乖離を続けています。直近のデータを見ると、人手不足に関してはバブル期に迫るような状況ですが、景況感は決してすごく良いわけではない。景気の状況を見ると2007年くらいと同じくらいですが、現在の人手不足感は全然違うものになっているのです。

なぜこのようなことが起こっているのか。このようなことは日本以外の国ではありえないし、過去の日本経済でもありえなかったわけですから、なぜこれが起こっているのかを私は考えているわけです。

人口動態と地方の現実が突きつける限界

私が率いるプロジェクトチームが、労働需要と労働供給に関して、2040年にかけてシミュレーションをしました。グラフでは青い折れ線グラフが労働需要、赤い折れ線グラフが労働供給量を示しています。需要と供給のギャップを灰色の棒グラフが表していまして、このギャップが人手不足量というわけです。

ここまでの話で、皆様の脳裏にはふと素朴な疑問が浮かんでいるのではないでしょうか。人手と人口が減っていますが、日本の人口は2008年以降は減っているのに、なぜ今、人手が足りないのか、という素朴な疑問があるかと思います。

答えは、皆さんもご推察の通りかも知れませんが、高齢化にあるわけです。「高齢者」に当てはまる65歳以上の年齢別人口構造を考えると、65歳から80歳の人口は今後全く増えません。特に65から69歳の年齢層は既に減少局面に入っていて、直近の5年ぐらいでは、増加しているのは70歳以上の年齢層だけです。今後75、80、85歳以上の年齢層がめちゃくちゃ増えるわけです。85歳以上の人口は直近で600万人ですが、1,000万人ちょっとまで増える計算になっています。この割合でいくと、75歳以上や80歳以上の年齢層が全人口に占める割合のピークは2070年代と言われていまして、この先半世紀ぐらいはこの局面が続く可能性がある、日本で唯一増えるのは80、85歳以上の年齢層であると言われています。

そういう状況、つまり高齢者がどんどん増えて全体人口の10%ほどを85歳以上の年齢層が占めるような社会に、日本はここから15年程度でなる予測です。それが働くこと、つまり労働市場にどのような影響を与えるのかを考える必要があります。もちろん、日本政府は20年近く、この高齢化の議論を年金や社会保障の議論と紐付けてずっとやってきていますが、私はそれよりもっと大事な疑問があるのではないかと考えています。つまり、誰かの労働がなければ我々はゴミひとつ捨てられないわけですから、「労働市場」にどのような影響を与えるかを考えなければなりません。このことについては国際的にもほとんど分かっていない現実がありまして、私はその点に関する研究をしています。

私もいろいろな研究をやっていますが、ひとつ共有すると、労働の需要、つまり仕事の必要数が高齢化にもたらす影響という研究をしています。

例えば医療の分野で、年齢別の年間外来受診回数のデータを見ると、現役世代は9日程度なんですが、75歳以上となると30日以上になっています。75歳以上の人たちは3〜4倍程、医療費を消費していることになります。これは医療財政や医療費の議論として使われているデータですが、医師や看護師、放射線技師といった医療従事者の「労働需要」にも全く同じことが言えるわけです。

医療分野の話では外来受診回数はまだマシな方で、入院数となると現役世代と高齢者では歴然とした差があります。さらに介護のサービスでは現役世代はほとんど消費していないためもっと上の差があるんです。

医療分野だけでなく、物流など人が担うサービス全般に同じようなことが言えて、労働集約的な産業への依存が原因で「構造的な働き手不足」になっているんです。労働需要が増える局面に入っている一方で、労働の担い手が枯渇してきている、余剰労働力がなくなってきています。

例えば女性の就業率。ここ10年くらいで急速に上がっておりフランスやアメリカよりも日本の方が女性の就業率が高い状況になっています。ですから、残る非労働力と言うとほとんど70歳以上の人となっている状況なので、余剰労働力が枯渇してきていると言えるわけです。

労働需要が増えていることにはいろんな原因がありますが、例えば今、一人暮らしの高齢者がものすごく増えていて、高齢世帯の半分くらいが一人暮らしです。そうすると、物流にしても訪問看護や訪問介護にしても、生活維持のためのさまざまなサービスの効率を考えた時、5人が同じ家に住んでいるなら5人分を一度に届けられますが、5件別々にサービスを提供するとなると生産性が上げづらい状況ですよね。このような高齢化に伴うさまざまな現象が日本の労働生産性に押し下げ効果をもたらし、結果として、この社会を支えるために必要な労働力の量を増やしているわけです。

今起こっている日本の人手不足は、単なる人手不足ではないということです。これまでの人手不足は景気が良い時に起こっていたんですが、今起こっている人手不足は景気と全く関係ないんですね。景気が関係ない業界で起こる人手不足、景気に関係なく労働の供給量がボトルネックになって生じる人手不足なんです。つまり、その社会で必要な労働需要をその社会の労働供給量が下回る状態が産んだ構造的な人手不足なんです。

今、大手企業では採用難な状況になっていて、中途採用数がここ10数年で13倍になっています。新卒採用でも同様の状況で、今年の採用人数は212,900人と過去最高値を更新しています。大手企業ですらこのような採用難の中で積極的に人を集めている状況ですから、中小企業における働き手不足、人材獲得の難しさというのは史上例を見ない状況に突入しています。高校卒の求人も約4倍と過去最高の倍率に到達しています。

賃金をめぐっては二極化していて、賃金を上げられる会社と上げられない会社が出てきています。賃金は年率で2〜3%上がっていましたが、ここ30年間くらいはずっと上がらず、1990年代前半からずっと横ばいという状況でした。

しかし2023年、実に30年ぶりに2%増加、2024年はさらに上がるという、30年ぶりの賃金上昇局面がなぜか現れました。そして、それは働き手不足に起因しており、これまでだったら経営者が考えなくても良かったようなことを考えなければならない。さらに、先ほどの労働需給のシミュレーションから言えるもう1つの事実は、今年の採用が一番楽だということです。今年も採用が相当大変だったという声は聞いていますが、それでもおそらく来年より今年は楽だと思います。来年より再来年の方がきついことが、人口動態に基づくシミュレーションから分かっているので、まさに「現在地」、働き手不足は今、始まったばかりであるということです。

企業が今こそ取るべき具体的アクションとは

私は、働き手不足を社会全体で解決するためにどういう発想が必要になるか、という研究もしています。今日は全てをお話しする時間はありませんが、基本的な発想は「生産性を上げる」ということです。徹底的な自動化・機械化。設備投資だけではなく、ソフトウェア投資も当然組み合わせて、人間の力を拡張していくということです。

そのための発想の起点は「ムダ改革」だと考えています。例えば、最新の技術を使うにあたって、他で成功しているからとの理由で導入するのではなく、自社の仕事、自分の仕事のムダ・ムリ・ムラがどこにあるのか、現場の人たちが何にムダや無理を感じているのかを徹底的に掘り下げて、その仕事をなくすことに最先端の技術を使うべきだと思います。自分の仕事におけるムダな業務の割合は、経営者から就業者までの全体平均で18%、週約4.9時間の労働時間がムダな業務で使われていると分かっています。

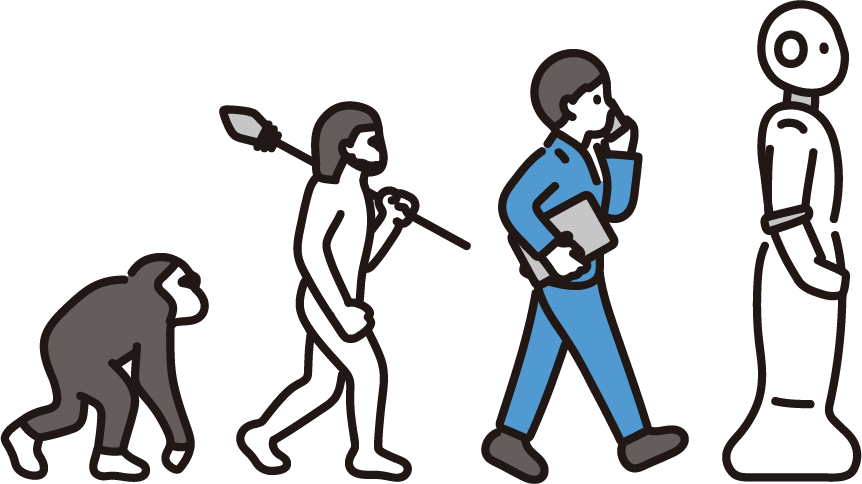

私は日本の真の成長産業になり得るのは「省力化産業」しかないと思っています。AIやロボット技術、情報通信技術などの最先端技術を駆使して、現場の労働者の人たち、特に地域企業や中小企業の人たちの効率、生産性、1時間で稼ぐことができる金額、ひいては賃金を上昇させる産業です。

単なるテック企業や単なるAI技術に日本の勝ち目は一切ありません。資本と人材の集積が必要ですから、アメリカや中国には既に勝てない状況になっていることは、多くの人がお気づきのとおりです。日本にとって勝ち筋があるとすれば、それは最先端の技術と現場の課題を掛け合わせて、技術を使って稀少になる人の仕事のあり方を変えること。そこに世界的なビジネスニーズがあります。

私もテクノロジーで地域課題を解決することに取り組んでいます。昨年、国内で初めて作られたコンソーシアムで、地銀9行とベンチャーキャピタルの広域連携を通じて、人口減少に伴う地域の産業課題とレガシー産業における地域企業における生産性向上をスタートアップの力を使って解決できないか、というものがありまして、私はそこの顧問を務めています。「地域現場課題×テクノロジー」といったところに突破口があるのではないか、と考えています。

私の研究は、日本国内だけではなく、海外メディアからも非常に大きな注目を集めています。「1,100万人の衝撃」という、2040年には1,100万人の人手不足に日本が直面する研究があることを大きく取り上げていただいて、フィナンシャルタイムズでは「日本における現場革命」のような文脈で扱っていただきました。冒頭で紹介させていただいた書籍も各国語版の翻訳が進んでいます。

驚くことに、この人手不足は日本の課題ですが、翻訳された書籍では自分のことのように書かれています。起こる問題はどの国でも同じ、ということかと思います。つまり、高齢化に伴って働き手の現役世代の率が下がり、結果として現場における働き手不足に直面して、じゃどうする?みたいな議論になることは、かなり共通性が高いのであろうと思われるわけです。私たちのトライ&エラーが人類のためのチャレンジになる状況がまさに今、始まろうとしているということかと思っています。

今日お話したようなことを、私は「令和の転換点」と呼んでいます。元ネタはアーサー・ルイスというノーベル経済学賞をとったイギリスの経済学者が1954年に言った「ルイスの転換点」です。経済発展が進むにつれて農業などに従事していた若者が都市部の高生産性産業、当時は主に製造業ですが、その産業に移動していくと最初はGDPがどんどん伸びるんですが、農村部の若者が都市部に移りきると、余剰労働力が使い果たされ、働き手不足が生じ、賃金が上昇し始めるという現象が起こります。これを「ルイスの転換点」と呼んでいます。

この現象は日本でもありました。農村部の若者が中学校を卒業した後、みんなで汽車に乗って東京や大阪、名古屋、福岡といった都市部に集団就職する、その後所得が上がり始めるということがありました。1960年代の所得倍増ですね。中国でも200年をちょっと過ぎたあたりにあったと言われています。

この次の転換点、2度目の転換点が日本発で起こり始めているのではないか、というのが私の仮説です。1回目のトリガーは農村部の若者が都市部に移動したことでしたが、今回2度目のトリガーは、今日お話しさせていただいたように、高齢人口比率の高まりだと考えています。

高齢人口比率が高まることで働き手が長期的に減っていく、その一方で生活維持サービス需要が拡大していくことがトリガーとなった転換点と考えています。

今、日本で起こっている原因不明の不思議なこと、30年ぶりの賃金上昇、30年ぶりの設備投資増加局面、30年ぶりの物価上昇、こういったトリプルアップが起こり始めたのは、この転換点を迎えたからなのではないか、という仮説を立てているわけです。

持続可能な企業を作るためのポイント

最後に、「令和の転換点」後も持続可能な企業を作るためのポイントを3点ほどお話したいと思います。

まずは、何はともあれ、省力化投資、設備投資です。設備投資といってもハードウェアだけでなくソフトウェアも含みます。省力化投資をして、生産性を上げなければ賃上げの原資が生まれません。賃金を上げられなければ採用競争に負けてしまいます。省力化投資の突破口は社員の感じるムダ・ムリ・ムラです。そこに最先端の技術をうまくフィットさせた会社が最も省力化が実現できると考えています。

省力化投資がうまくいっている企業を研究すると、経営者の側に現場参謀、その会社のオペレーションを熟知した人がいらっしゃいます。例えば飲食店だったら店長経験が豊富な人だったり、製造業だったら製品の品質管理をずっとやっていた工場長だったり、そういう現場参謀です。もちろん経営者ご自身が現場に詳しければ、それはそれで十分ですが、なかなかそうもいかないですよね。

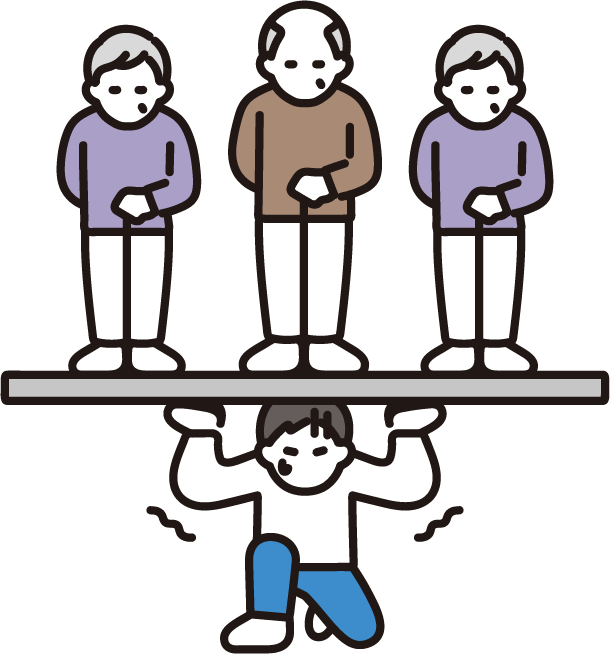

次に、多様な人が働きやすい職場・仕事づくりです。これはよく言われる話かと思いますが、ポイントは、目的が「多様な人が働ける職場」ではないということです。多様な人が働けること自体は、目的ではなくて「手段」に過ぎないんです。最大の目的は中核人材の支援です。その会社で本当にコアな部分になっている、ある種、頑張って本気でその会社で働いている人たちの力をより高めるために、その周辺の人たち、例えばスポットワークや短時間勤務などで働く人たちを取り込んで、中核人材ではなくてもできる仕事を切り出すことで中核人材を支え、中核人材の生産性を上げていく。そのためにはタスクの切り出しとマニュアル化が必要となりますが、これが「令和の転換点」後の多様な人が働きやすい職場づくりの本当の意味だと考えています。

3点目は「お客様の力を使う」ことですが、特にtoCの会社に関してです。「お客様は神様です」とも言ってられなくなって、お客様に仕事の一部を担っていただくことで働き手が働きやすくなります。生産性も高まりますし、値上げも抑制できます。先行事例として小売店におけるセルフレジが挙げられます。軽作業を実施するお客様に対価を支払う仕組みを導入している病院もあります。何が会社の付加価値になっているのか、その付加価値に対して稀少な資源である働き手を使えているのかを検討する必要があります。働きたいお客様との境界線がファジーになっていく中でいろんな発想、トライ&エラーがあるように思います。

シナリオは2つしかないと思います。シナリオAは、労働市場が逼迫すると、採用難になって賃金競争になりますよね。そして、利益率も低下することで値上げをせざるを得ない、まさに今の日本の状況がこれです。採用市場の逼迫が続くとまた賃金競争が起こる、利益率が下がって値上げするという、賃上げと値上げのチキンレースに勝てる企業だけが生き残る寡占状態になる。これがシナリオAです。

もしくはシナリオB。このある種、救いようのないシナリオAから脱却をするためには、労働市場が逼迫して採用難だから、直ちに賃上げするのではなく、省力化投資をして生産性を上げて、利益率も上げたうえで賃上げをするという、省力投資という1つのポイントを挟んでプロセスを回すシナリオBがあるだろうと考えています。

労働者が持続的に価値提供できる仕組みづくりのための省力化投資に先手をうち、賃金向上との好循環を起こせるかどうか、ということがシナリオAとシナリオBの大きな分かれ道だと考えています。

今日は4点ほどお話をしました。

・単なる「人手不足」ではなく、人口動態によって働き手が稀少資源になっているということ。・座して死を待てば、生活維持サービスが破綻し、働き手の数はどんどん減っていってしまうこと。

・今は「令和の転換点」とも言えるような社会の大きな構造の転換地にあり、転換後の最初の数年間に我々は立っていて、それは最初のチャンスの始まりと言えるのかもしれないこと。

・さらに、その中でどのように戦うか

という話をさせていただきました。

現場にヒントはありますし、多様な力を会社のコアな人を助けるためにどう使うか、お客様の力を使うといった、これまでだったらあり得なかったような発想すら現実的になってきていますので、そういう意味では試行錯誤だけが正解の時代に突入していることかな、と思っています。

0409-300x200.jpg)