【2026年最新】カレンダー×タスク管理ツール無料版|Google連携で効率化

「エクセルでのタスク管理に限界を感じていませんか?」

「Googleカレンダーのタスク機能をもっと活用したいけど、設定方法が分からない」

「チーム全体のスケジュール管理を無料で効率化したい」

こんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

実は、適切なツールを選ばないと、かえって業務が複雑化し、チームの生産性が低下する可能性があります。特に2026年現在、リモートワークが定着した今、カレンダーとタスクの連携は業務効率化の最重要課題となっています。

この記事では、無料で使える主要ツールの機能比較表、Googleカレンダーのタスク共有設定の詳細手順、個人・チーム別の選定基準、さらに実際の導入事例と運用ルールのテンプレートまで、実践的な内容を網羅的に解説します。

この記事を読めば、あなたの業務スタイルに最適なツールを選び、明日から実践できる具体的な設定方法と運用ルールを身につけることができます。

カレンダーツールとタスク管理ツールの違いと使い分け方

現代のビジネスパーソンにとって、時間管理と業務効率化は永遠の課題です。

「カレンダーにタスクを書き込んでいるけど、うまく管理できない…」という悩み、実は多くの方が抱えているんです

多くの方が「カレンダーにタスクを書き込んでいるが、うまく管理できない」「タスク管理ツールを使っているが、予定との連携がうまくいかない」といった悩みを抱えています。

両者は異なる目的のために設計されており、それぞれの特性を理解して適切に使い分けることで、生産性は飛躍的に向上します。

📝 本章で解説する内容

両ツールの根本的な違いから、無料ツールの選び方、そしてエクセル管理からの移行メリットまで、体系的に解説していきます。

カレンダーツールとタスク管理ツールの3つの決定的な違い

カレンダーツールとタスク管理ツールには、設計思想、管理対象、そして活用方法において3つの決定的な違いが存在します。

・カレンダーツール=「時間の聖域」

・タスク管理ツール=「行動の倉庫」

カレンダーツールは「時間の聖域」として機能します。

これは、特定の日時に必ず実行しなければならない固定的なコミットメントを管理するために設計されています。

会議、アポイントメント、締切日など、時間に厳密に縛られる活動がその対象です。

GTDメソッドのDavid Allenも「カレンダーは神聖であり、その日その時間に絶対に行わなければならないことだけを記載すべき」と言っているんですよ

一方、タスク管理ツールは「行動の倉庫」として設計されています。

これは、実行すべきアクションアイテムを文脈別に整理し、優先順位をつけて管理するためのツールです。

タスクは特定の時間に縛られず、状況や優先度に応じて柔軟に実行タイミングを調整できます。

📝 第2の違い:情報の構造化と管理方法

カレンダーツールは時系列による線形的な構造、タスク管理ツールは多次元的で階層的な構造を持ちます

カレンダーツールは時系列による線形的な構造を持ちます。

日付と時間という2次元の軸で情報を整理し、時間の流れに沿って予定を配置します。

タスク管理ツールは、より多次元的で階層的な構造を持ちます。

プロジェクト、カテゴリー、タグ、優先度、進捗状況など、複数の軸でタスクを分類・整理できます。

| ツールの種類 | 構造の特徴 | 主な管理軸 |

|---|---|---|

| カレンダーツール | 時系列・線形的 | 日付と時間 |

| タスク管理ツール | 多次元・階層的 | プロジェクト、優先度、進捗 |

カレンダーツールは「時間の同期」を目的とした協働機能を持ちます。

会議の招集、参加者の空き時間確認、リソース(会議室など)の予約といった、複数人の時間を調整する機能が中心です。

タスク管理ツールは「作業の分担と進捗共有」を目的とした協働機能を提供します。

研究によると、この使い分けを適切に行うことで、日々の時間管理の精度が31%向上し、タスク完了率が25%改善するそうです!

無料で使える主要カレンダーツールとタスク管理ツールの特徴比較

質の高い無料ツールがたくさんあるので、まずは無料版から始めるのがおすすめです!

📝 Googleカレンダー:完全無料の最強カレンダーツール

個人利用において完全無料で制限なく使用できる、最も普及したカレンダーツールです

Googleアカウントさえあれば、無制限のカレンダー作成、イベント登録、共有が可能です。

・複数カレンダーの管理機能

・Google Tasksとの統合強化(2024年11月アップデート)

・Googleエコシステムとの深い統合

仕事用、プライベート用、家族用など、用途別にカレンダーを作成し、色分けして管理できます。

Gmailから自動的に予定を抽出、Google Meetとの連携による会議リンクの自動生成、Google Assistantによる音声での予定追加など、シームレスな連携が実現されています。

📝 Microsoft To Do:Microsoftが提供する完全無料のタスク管理ツール

個人のタスク管理に特化した完全無料のツール。Microsoftエコシステムを利用している方に最適

リスト機能により、仕事、買い物、勉強など、カテゴリー別にタスクを整理できます。

各タスクには期限、リマインダー、繰り返し設定、メモ、25MBまでのファイル添付が可能です。

Outlookとの連携で、フラグ付きメールが自動的にタスクとして同期されるのが便利なんです!

Windows、Mac、iOS、Android、Webと、全プラットフォームで無料で利用でき、リアルタイム同期により、どこからでも最新の情報にアクセスできます。

| ツール名 | 最適な用途 | 無料プランの制限 |

|---|---|---|

| Googleカレンダー | スケジュール管理全般 | なし(完全無料) |

| Microsoft To Do | 個人のタスク管理 | なし(完全無料) |

| Notion | 万能型の情報管理 | チーム利用に制限あり |

| Trello | 視覚的なカンバン管理 | 10名まで、Power-Ups制限 |

| Asana | 構造化されたプロジェクト管理 | 15名まで |

📝 Notion(無料プラン):万能型の情報管理ツール

ノート、タスク管理、データベース、Wikiを統合した革新的なツール

個人利用では無制限のページとブロックを作成でき、実質的に制限なく使用できます。

データベース機能により、タスクをテーブル、カンバン、カレンダー、ギャラリーなど、複数のビューで表示できます。

・個人利用かチーム利用か

・視覚的な管理 vs 構造的な管理

・既存エコシステムとの親和性

・学習コストと期待される生産性向上のバランス

スケジュール管理をエクセルから専用のカレンダーツールとタスク管理ツールに移行するメリット

エクセルでの管理って、実は年間180時間も無駄な作業に費やしているかもしれないんです!

📝 エクセル管理の隠れたコストと限界

カーネギーメロン大学の研究では、業務用エクセルシートの94%に何らかのエラーが含まれているという衝撃的な結果が報告されています

手動更新による非効率性も深刻な問題です。

スケジュール変更のたびに、関連するセルを手動で更新する必要があり、1日あたり平均45分がこうした作業に費やされています。

年間換算では約180時間、つまり1ヶ月分の労働時間に相当します。

・94%のシートにエラーが存在

・年間180時間の手動更新作業

・バージョン管理の混乱で15%の遅延

📝 リアルタイムコラボレーションによる生産性向上

チーム全員が同じ情報を同時に閲覧・編集でき、変更は即座に全員に反映されます

専用ツールへの移行により、最も劇的に改善されるのがリアルタイムコラボレーション機能です。

これにより、情報の非対称性が解消され、チーム生産性が10-40%向上することが実証されています。

会議のスケジュール調整だけでも、専用ツールなら75%も時間短縮できるんですよ!

| 改善項目 | エクセル管理 | 専用ツール | 改善効果 |

|---|---|---|---|

| スケジュール調整 | メール往復で調整 | 自動空き時間表示 | 75%時間削減 |

| 進捗管理 | 手動で集計 | リアルタイム更新 | 40%効率化 |

| 情報共有 | ファイル送付 | 自動同期 | エラー94%削減 |

📝 自動化機能による効率化

繰り返しタスクの自動生成、リマインダーの自動送信など、手動作業の多くが自動化されます

毎週月曜日の定例会議準備タスクを設定

毎週自動でタスクが作成され、担当者に通知

完了すると自動的にレポートに反映

通勤中にスケジュールを確認し、外出先でタスクを更新し、会議中にメモを追加するなど、スマートフォンから全ての機能にアクセスできます。

📝 セキュリティとコンプライアンスの強化

エンタープライズレベルのセキュリティ機能が標準装備されています

データの暗号化、二要素認証、監査ログ、アクセス権限の細かな制御など、企業のセキュリティ要件を満たす機能が標準装備されています。

・3ヶ月以内に投資回収

・年間1人あたり約20万円の人件費削減

・プロジェクトコストの5-10%削減

・遅延率を50%削減

50名のチームで年間約1,500万円のコスト削減を実現した企業もあるんです!

エクセルから専用ツールへの移行は、単なるツールの変更ではなく、業務プロセス全体の革新をもたらします。

初期の移行コストや学習曲線を考慮しても、長期的には確実に組織の生産性と競争力を向上させる投資となります。

【完全ガイド】Googleカレンダーでタスク管理を始めよう

Googleカレンダーは、世界中で最も利用されているカレンダーツールの一つですが、その真の力を引き出している人は意外と少ないのが現状です。

特に2024年11月の大型アップデートにより、Google Tasksとの統合が劇的に改善され、カレンダーとタスク管理を一元化できるようになりました。

「タスクの共有設定で他人に見られないか心配」「チーム全体での使い方がわからない」といった不安、よくわかります!この記事で全て解決しますよ。

本章では、Googleカレンダーのタスク機能を完全に理解し、個人からチームまで、あらゆる場面で活用するための実践的なガイドを提供します。

プライバシー設定の詳細から、チーム共有の具体的な手順、さらには予定とタスクの効果的な連携方法まで、体系的に解説していきます。

タスクの共有設定と公開範囲の仕組み

Googleカレンダーにおけるタスクの共有設定は、多くのユーザーが誤解している領域です。

「タスクを作成したら他の人に見られてしまうのではないか」という不安から、機能を十分に活用できていない方が多いんです。安心してください、大丈夫ですよ!

ここでは、Googleカレンダーのプライバシー設定の仕組みを詳細に解説し、安心してタスク管理を行えるようにします。

📝 Googleタスクとカレンダーイベントの根本的な違い

まず理解すべき重要な点は、GoogleタスクとGoogleカレンダーのイベント(予定)は、全く異なるプライバシーモデルを持っているということです。

Googleタスクは基本的に個人専用のツールとして設計されており、明示的に共有しない限り、他者からは一切見えません。

これは、同じGoogleアカウントでカレンダーを共有している相手であっても同様です。

・プライベート設定:詳細は非表示、時間枠のみ表示

・デフォルト表示:カレンダーの共有設定に従う

・公開設定:全ての人に詳細表示

・予定あり/なしのみ:時間枠のみ表示

| 設定タイプ | 表示内容 | 最適な用途 |

|---|---|---|

| プライベート | 時間枠と「プライベート」ラベルのみ | 医療関係、家族の用事、転職活動 |

| デフォルト表示 | カレンダー設定に依存 | 通常の業務予定、定例会議 |

| 公開 | 全詳細を表示 | 公開セミナー、全社イベント |

| 予定あり/なし | 時間枠のみ | 機密会議、社外秘プロジェクト |

📝 組織内での「ドメインで利用可能にする」設定の詳細

Google Workspaceを利用している組織では、「ドメインで利用可能にする」という追加オプションが利用できます。

- 同じドメイン(例:@company.com)のユーザーは、カレンダーの共有設定に応じて予定を確認可能

- 外部ドメインのユーザーは、直接招待されていない限り、予定の存在すら確認できない

- 組織の管理者は、この機能のオン/オフを組織全体で制御可能

・基本共有設定:「予定あり/なしのみ表示」をデフォルトに

・機密予定の扱い:必ず「プライベート」設定を使用

・定期的な確認:3ヶ月ごとに共有設定を見直し

・テスト確認:別アカウントから表示を検証

プライバシー設定をしっかり理解すれば、安心してGoogleカレンダーを活用できます。まずは自分のカレンダー設定を確認してみましょう!

個人のタスクvsチームのタスクの使い分け方

個人のタスクとチームのタスクを明確に区別し、適切に管理することは、生産性向上の鍵となります。

両者を混在させてしまうと、優先順位が曖昧になって重要なタスクを見落としがち…そんな経験ありませんか?

ここでは、Googleカレンダーを活用した効果的な使い分け方法を詳しく解説します。

📝 個人タスクの定義と管理方法

個人タスクとは、自分一人で完結し、他者との調整や報告が不要なタスクを指します。

- スキルアップのための学習

- 個人的な事務処理

- 自己啓発活動

- 健康管理(運動、通院など)

- プライベートな用事

・カテゴリー別リスト作成:「仕事」「学習」「健康」「家事」

・スター機能で優先順位:重要度を明確に

・フォーカスタイム確保:カレンダーにブロック時間を設定

| タスクタイプ | 特徴 | 管理ツール | 共有設定 |

|---|---|---|---|

| 個人タスク | 自分一人で完結 | Google Tasks個人リスト | 非共有 |

| チームタスク | 複数人の協力必要 | 共有カレンダー | チーム内共有 |

| ハイブリッド | 段階的に共有 | 両方を併用 | 段階的公開 |

📝 チームタスクの特徴と管理要件

チームタスクは、複数人の協力が必要で、進捗の共有と調整が求められるタスクです。

- プロジェクトの成果物作成

- レビューや承認が必要な作業

- 他部門との連携業務

- チーム全体に影響する決定事項

・個人コントリビューター:個人タスク40-50%、チームタスク30-40%

・チームリーダー:個人タスク20-30%、チームタスク40-50%

・午前は個人タスク:集中力が高い時間帯を活用

・午後はチームタスク:協働しやすい時間帯に配置

役職や責任範囲に応じて時間配分を調整することが大切です。週の始めに時間配分を計画して、カレンダーにブロックしておきましょう!

チームでタスクを共有する3つの方法

チーム全体でGoogleカレンダーを使ってタスクを共有する方法は、組織の規模や文化、セキュリティ要件により最適な選択が異なります。

ここでは、実践的な3つの方法とその具体的な設定手順を詳しく解説します。

・最適な規模:10名程度までの小規模チーム

・メリット:設定が簡単で直感的

・デメリット:大量タスクで見づらくなる

Googleカレンダーで「チーム名_タスク」という分かりやすい名前で新規カレンダーを作成します。

チームメンバー全員を「変更権限」で招待し、タスクの追加・編集を可能にします。

タスクは「終日予定」として登録、タイトルは「[担当者名] タスク内容」の形式で統一します。

小規模チームなら、この方法が一番シンプルで導入しやすいですよ!まずは試してみて、徐々にルールを整備していきましょう。

📝 方法2:Google Groupsを活用した階層的管理

中規模チーム(10-50名)では、Google Groupsを活用した階層的な管理が効果的です。

- team-all@company.com(全員参加)

- team-leaders@company.com(リーダー層のみ)

- project-a@company.com(特定プロジェクトメンバー)

| チーム規模 | 推奨方法 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 小規模(〜10名) | 共有カレンダー | シンプルで直感的 |

| 中規模(10-50名) | Google Groups | 階層的な権限管理 |

| 大規模(50名〜) | Workspace連携 | 統合的な管理 |

・Google Sheets連携:Apps Scriptで自動同期

・Google Chat連携:/taskコマンドで簡単作成

・Google Drive統合:関連ドキュメント一元管理

📝 チーム展開時の段階的アプローチ

新しい共有方法を導入する際は、段階的なアプローチが成功の鍵となります。

- 第1週:パイロットチーム(3-5名)で試験運用

- 第2-3週:10-15名程度まで段階的に拡大

- 第4週以降:全チームへ展開、定期レビュー実施

チーム規模に合わせて段階的にツールを導入することで、スムーズな移行が可能です。最初から完璧を求めず、改善を重ねていきましょう!

予定をタスクに変更する便利な活用術

予定とタスクの境界は、実際の業務では流動的です。

会議で決まったアクションアイテムをタスク化したり、タスクの作業時間を予定として確保したりと、両者を柔軟に行き来する必要があります。

会議で決まったことが実行されない…そんな「会議倒れ」を防ぐには、予定とタスクの連携が不可欠です!

📝 会議からタスクを生成する効率的なワークフロー

会議は多くのタスクを生み出す源泉ですが、その管理が適切でないと、決定事項が実行されないという問題が発生します。

カレンダーの会議予定に「アジェンダ」セクションを作成し、想定されるアクションアイテムを事前にリストアップします。

Google Docsで議事録を作成し、アクションアイテムはその場でGoogle Tasksに登録、担当者と期限を設定します。

24時間以内に全てのアクションアイテムをタスク化し、担当者に通知。週次レビューで進捗を確認します。

・見積もり時間を設定:各タスクに「見積:2時間」と記載

・カレンダーでブロック:「9:00-11:00 [タスク処理]」で確保

・バッファタイム確保:見積もりの125%の時間を確保

・バッチ処理:類似タスクをまとめて効率化

| 項目タイプ | 定期予定として設定 | 定期タスクとして管理 |

|---|---|---|

| 時間固定 | 週次ミーティング、月次締切 | ー |

| 時間柔軟 | ー | レポート作成、データ集計 |

| 繰り返し設定 | 毎日/毎週/毎月/カスタム | 完了後に次回タスク自動生成 |

📝 予定とタスクの相互変換テクニック

実際の業務では、予定がタスクに変わったり、タスクが予定に昇格したりすることがあります。

- 予定→タスク:会議キャンセルで個人作業に変更時

- タスク→予定:個人作業が会議での議論が必要に

・日次ビュー:朝一番にデイリープランニング実施

・週次ビュー:金曜午後に週次レビュー設定

・月次ビュー:月初計画と月末振り返り

予定とタスクをシームレスに連携させることで、時間管理の精度が大幅に向上します。まずは会議のアクションアイテムのタスク化から始めてみましょう!

このような統合的なアプローチにより、予定とタスクがシームレスに連携し、時間管理の精度が大幅に向上します。

無料で始める!個人とチームのカレンダーツール活用術

予算の制約がある中でも、質の高いカレンダーツールとタスク管理システムを構築することは十分可能です。

2024年現在、多くの優れたツールが無料プランを提供しており、個人事業主から中小企業まで、コストをかけずに業務効率を大幅に改善できます。

「無料ツールでは機能が制限されて使い物にならないのでは」という心配は不要です!実は無料プランでも十分な機能が使えるんですよ。

しかし、「チーム利用だと結局有料版が必要になるのでは」といった懸念を持つ方も多いでしょう。

本章では、無料ツールを最大限に活用し、個人からチームまで段階的に展開していく実践的な方法を詳しく解説します。

個人向け無料タスク管理ツールのおすすめ活用法

個人事業主やフリーランス、あるいは個人の生産性向上を目指す方にとって、無料のタスク管理ツールは強力な味方となります。

ここでは、完全無料で使える主要ツールの効果的な活用法を、実践的なシナリオと共に詳しく解説します。

個人事業主のための統合管理システムの構築

個人事業主の場合、クライアント管理、プロジェクト管理、経理業務、営業活動など、多岐にわたる業務を一人でこなす必要があります。

これらを効率的に管理するため、無料ツールを組み合わせた統合システムを構築します。

📝 Googleカレンダーを基盤とした管理方法

基盤となるのはGoogleカレンダーです。クライアント別にカレンダーを作成し、色分けして管理します。

・クライアントA:青色

・クライアントB:緑色

・個人業務:黄色

各クライアントとの打ち合わせ、納期、請求日などを登録し、全体のスケジュールを俯瞰できるようにします。

Microsoft To Doとの組み合わせで、さらに効率がアップしますよ!タスクの細分化がポイントです。

タスク管理にはMicrosoft To Doを活用します。

- 「進行中案件」「提案準備」「事務処理」「学習・研修」といったリストを作成

- 各タスクには、予想作業時間を説明欄に記載

- My Day機能を活用し、毎朝その日に取り組むタスクを選択

重要なのは、両ツールの連携です。

Microsoft To DoのタスクにGoogleカレンダーの予定リンクを追加し、関連性を明確にします。

週次レビューの時間をカレンダーに確保し、To Doのタスクを整理・更新します。

完了したタスクは、実績管理のためにエクスポートして記録を残します。

フリーランスのための案件管理テクニック

フリーランスの方は、複数の案件を並行して進めることが多く、それぞれの進捗管理が課題となります。

Notionの無料プランを使った高度な案件管理システムを構築します。

| プロパティ名 | 内容・用途 |

|---|---|

| 案件名 | プロジェクトの名称 |

| クライアント | 発注元の企業・個人名 |

| ステータス | 進行中/レビュー中/完了など |

| 契約金額 | 受注金額の記録 |

| 納期 | 最終納品日 |

| 進捗率 | 完了度を%で表示 |

ビューを複数作成し、用途に応じて切り替えます。

📝 Notionビューの活用方法

- 「進行中案件」ビューでアクティブな案件のみ表示

- 「今週の納期」ビューで直近の締切を確認

- 「請求待ち」ビューで請求処理が必要な案件を管理

各案件ページには、詳細情報を階層的に整理します。

・プロジェクト概要と要件定義

・タスクリストとチェックリスト

・クライアントとのやり取りログ

・納品物とバージョン管理

テンプレート機能を使えば、新規案件の立ち上げが驚くほど速くなりますよ!

収支管理も重要な要素です。

簡易的な売上データベースを作成し、月次・四半期・年次の集計を自動化します。

案件ごとの実働時間を記録し、時間単価の妥当性を検証します。

経費データベースと連携させ、利益率を可視化します。

個人の生産性を最大化する時間管理術

個人の生産性向上には、時間の使い方を可視化し、継続的に改善することが不可欠です。

無料ツールを使った実践的な時間管理術を紹介します。

実際に行った作業を、終了後すぐにカレンダーに記録します。

「深い作業」「会議・打ち合わせ」「メール・連絡」「休憩」などに色分けします。

週末に時間配分を分析し、理想と現実のギャップを把握します。

ポモドーロテクニックとの組み合わせも効果的です。

- 25分の作業ブロックをカレンダーに事前登録

- 5分の休憩時間も明示的にスケジュール

- 1日4ポモドーロ(約2時間)の深い作業時間を確保

個人ブランディングとコンテンツ管理

個人事業主やフリーランスにとって、情報発信とブランディングは重要な営業活動です。

無料ツールを使ったコンテンツ管理システムを構築します。

📝 Trelloでコンテンツカレンダーを作成

「アイデア」「執筆中」「レビュー」「公開予定」「公開済み」のリストを作成し、コンテンツをステージ管理します。

| カード項目 | 記載内容 |

|---|---|

| タイトル | コンテンツのタイトル |

| 概要 | 内容の簡単な説明 |

| ターゲット読者 | 想定する読者層 |

| キーワード | SEO対策キーワード |

| 公開予定日 | リリース日程 |

ラベル機能でコンテンツタイプを分類すると、一目で管理できて便利ですよ!

学習と自己投資の管理

スキルアップと継続学習は、個人の競争力を維持する上で不可欠です。

無料ツールを使った学習管理システムを紹介します。

・「進行中コース」「予定コース」「完了コース」でリスト作成

・各コースをタスクとして登録

・週5時間の学習時間を確保

Notionで学習ノートを体系化します。

分野別にページを作成し、学習内容を構造化して整理します。

重要な概念、コードスニペット、参考リンクをデータベースで管理します。

学習の振り返りページを作成し、月次で理解度と応用度を自己評価します。

社内スケジュール管理に最適な無料ツール3選

中小企業の管理職にとって、限られた予算で効率的なスケジュール管理システムを構築することは重要な課題です。

ここでは、チーム利用に適した無料ツール3選と、それぞれの特徴を活かした導入戦略を詳しく解説します。

実は無料プランでも、工夫次第で有料版に劣らない運用が可能なんです!各ツールの特徴を理解して、自社に最適な選択をしましょう。

選択肢1:Google Workspace Starter(Googleカレンダー中心)

Googleカレンダーを中心としたシステムは、最もコストパフォーマンスが高い選択肢です。

完全無料で、人数制限なく利用できます。

📝 導入戦略:組織構造に応じたカレンダー体系の設計

- 「全社カレンダー」で会社全体のイベントを管理

- 「部門カレンダー」で部門別の予定を共有

- 「プロジェクトカレンダー」で個別プロジェクトの進捗を可視化

- 「リソースカレンダー」で会議室や共用機器を管理

・管理者が各カレンダーを作成し、適切な命名規則を適用

・アクセス権限を階層的に設定

例えば、命名規則は「営業部_定例会議」「PJ_新製品開発」のような形式を採用します。

| カレンダー種別 | アクセス権限 |

|---|---|

| 全社カレンダー | 全員閲覧可能・管理者のみ編集可能 |

| 部門カレンダー | 部門メンバーが編集可能 |

| プロジェクトカレンダー | メンバーのみアクセス可能 |

運用ルールを明確に定めることが成功の鍵!例えば、会議は開始15分前にリマインダー設定を必須にするなど、細かいルールを決めておきましょう。

選択肢2:Asana Basic(15名まで無料)

Asanaは、プロジェクト管理機能を重視する15名以下のチームに最適です。

カレンダー機能とタスク管理が統合されており、より構造的な管理が可能です。

・部門別チームとプロジェクト別チームのマトリックス構造

・メンバーの役割を適切に割り当て

📝 プロジェクトテンプレートの活用

標準プロジェクトテンプレートを作成し、必要なタスク、マイルストーン、承認プロセスを事前定義します。

新規プロジェクト開始時は、テンプレートから複製して時間を節約できます。

ワークフローの自動化により、繰り返し作業を削減します。

- タスクが特定のステージに移動したら自動的に担当者を変更

- 期限が近づいたら自動的にリマインダーを送信

- 完了タスクを自動的にアーカイブ

タスクコメントで議論を集約すれば、メールの往復を大幅に削減できます。@メンション機能で確実に情報を伝達しましょう!

選択肢3:Notion Team(10名まで無料)

Notionは、ドキュメント管理とスケジュール管理を統合したい10名以下のチームに適しています。

Wiki、データベース、カレンダーが一体化した万能ツールです。

📝 ワークスペース設計が成功の鍵

トップページに会社ダッシュボードを作成し、重要情報へのアクセスポイントを集約します。

階層構造:会社情報→部門→プロジェクト→個人ページ

・業務マニュアル、プロセス文書、FAQを体系的に整理

・検索機能で必要な情報に素早くアクセス

データベース連携によるスケジュール管理も実装できます。

- プロジェクトデータベースとカレンダービューを連携

- タスクデータベースで個人の作業を管理

- 会議データベースで議事録とアクションアイテムを一元管理

3つのツールの使い分け指針

それぞれのツールには明確な強みがあり、組織の特性に応じて選択すべきです。

| ツール名 | 最適な組織 | 主な強み |

|---|---|---|

| Googleカレンダー | シンプルさ重視 人数制限なし | 最小限の学習コスト Googleサービス連携 |

| Asana | プロジェクト管理重視 15名以下 | タスクの依存関係管理 ワークフロー自動化 |

| Notion | 情報一元管理重視 10名以下 | 高いカスタマイズ性 Wiki機能統合 |

まずは現在の課題を整理して、どの機能を最も重視するか決めることが大切です。無料プランから始めて、必要に応じて有料版への移行を検討しましょう!

Googleカレンダーでチームのタスクを共有する設定手順

リモートワークの普及により、チーム間の情報共有とタスク管理の重要性がさらに高まっています。

ここでは、Googleカレンダーを使ってチームタスクを効果的に共有するための、具体的な設定手順と運用方法を詳しく解説します。

初期設定:チーム用カレンダーの作成と構成

左サイドバーの「他のカレンダー」の「+」をクリック

「新しいカレンダーを作成」を選択

命名規則に従って名前を設定し、説明欄に運用ルールを記載

・[部署名]_タスク管理(例:営業部_タスク管理)

・説明欄には目的、運用ルール、更新頻度、責任者を記載

カレンダーの公開設定は、デフォルトで「特定のユーザーと共有」を選択してセキュリティを確保するのがポイントです!

メンバーの招待と権限設定

チームメンバーの追加は、適切な権限レベルで行います。

カレンダー設定の「特定のユーザーとの共有」セクションで、メンバーのメールアドレスを入力します。

| 権限レベル | 可能な操作 | 適用対象 |

|---|---|---|

| 予定の変更権限 | タスクの追加・編集・削除 | 一般的なチームメンバー |

| 変更および共有の管理権限 | カレンダー設定の変更も可能 | チームリーダー・マネージャー |

| 予定の詳細を表示 | 閲覧専用 | 関連部署・stakeholders |

| 予定の時間枠のみを表示 | 最小限の情報共有 | 必要に応じて使用 |

📝 大規模チームの場合はGoogle Groupsを活用

「team-all@company.com」のようなグループアドレスを作成し、メンバーをグループで管理します。

人事異動時も、グループメンバーの更新だけで対応できます。

タスク登録のルールと標準化

チーム全体で統一されたタスク登録ルールを確立することで、情報の検索性と可読性が大幅に向上します。

・[優先度][担当者] タスク内容 #プロジェクト名

・例:[高][田中] 提案書作成 #新規開拓

一目で重要度と担当者が把握できるタイトルにすることで、カレンダー表示でも情報が伝わりやすくなります!

📝 期限設定のルール

- 実際の締切の1日前に設定し、バッファを確保

- 時間指定は終業時刻(例:18:00)で統一

- 繰り返しタスクは必ず繰り返し設定を使用

色分けとラベリングによる視覚的管理

視覚的な識別を容易にするため、体系的な色分けシステムを導入します。

| 色 | 優先度/用途 | 期限の目安 |

|---|---|---|

| 赤 | 緊急かつ重要 | 24時間以内 |

| オレンジ | 重要 | 3日以内 |

| 黄 | 通常 | 1週間以内 |

| 緑 | 低優先度 | 期限なし |

・⏳:進行中 ✅:完了 ⚠️:要注意 🔄:レビュー中

・タスク名の先頭に絵文字を使用して進捗を可視化

通知とリマインダーの最適化

効果的な通知設定により、タスクの見落としを防ぎます。

📝 標準通知設定

- タスク期限の1日前:メール通知

- タスク期限の3時間前:ポップアップ通知

- タスク期限時:メール+ポップアップ通知

個人の働き方に応じた通知カスタマイズも重要です。朝型の人は前日夜に、夜型の人は当日朝に通知を設定するなど、柔軟に対応しましょう!

モバイル連携とリモートアクセス

リモートワーク環境では、モバイルからのアクセスが不可欠です。

チームカレンダーを確実に同期対象に含める

モバイルでも通知を有効化し、外出中でも確認可能に

通信環境が悪い場所でも閲覧可能にする

音声入力も活用しましょう!「OK Google、営業部タスクカレンダーに明日3時に会議資料準備を追加」のような自然言語での登録が可能です。

セキュリティとコンプライアンス

企業利用では、セキュリティ対策が欠かせません。

・外部共有は原則禁止、必要時は管理者承認必須

・退職者のアクセス権は最終出社日に確実に削除

📝 データ保護対策

- カレンダーのエクスポートを定期的に実行しバックアップ作成

- 機密情報はタイトルに含めず説明欄に記載

- 必要に応じて別途セキュアな文書管理システムと連携

これらの設定と運用方法により、導入後3ヶ月で、タスクの可視性が向上し、チーム全体の生産性が平均25%改善したという報告もあります。

まずは小さなチームから始めて、成功体験を積み重ねながら全社展開していくのがおすすめです!

ビジネスで成果を出すカレンダーツールとタスク管理の実践法

複数のプロジェクトを並行管理し、チームメンバーの進捗を把握しながら、自身の生産性も維持する──

これは現代のビジネスパーソンが直面する最大の課題の一つです。

「会議が多すぎて実作業の時間が取れない」「タスクの優先順位が付けられない」という悩み、よくわかります!

📝 よくある3つの悩み

・会議が多すぎて実作業の時間が取れない

・タスクが多すぎて優先順位が付けられない

・チームの進捗が見えず、プロジェクトの遅延に気づくのが遅い

本章では、カレンダーツールとタスク管理を戦略的に活用し、個人とチームの生産性を劇的に向上させる実践的な手法を詳しく解説します。

特に、時間ブロッキング術、週次レビューの仕組み、進捗可視化のダッシュボード構築まで、すぐに実践できる具体的なテクニックをお伝えします。

生産性を2倍にする時間ブロッキング術

時間ブロッキングは、カレンダーを戦略的に使用して深い集中と高い生産性を実現する手法です。

生産性研究の第一人者Cal Newportによると、適切に構造化された40時間の労働は、非構造化された60時間以上の労働に匹敵する成果を生み出します。

ここでは、実践的な時間ブロッキングの導入方法と、生産性を劇的に向上させる具体的なテクニックを詳しく解説しますね!

時間ブロッキングの科学的根拠と効果

人間の脳は、マルチタスクではなくシングルタスクに最適化されています。

時間ブロッキングは、この「コンテキストスイッチング」のコストを最小化し、深い集中状態を維持する仕組みです。

・深い作業時間が1日平均2.5時間から4時間に増加(60%増)

・タスク完了率が65%から85%に向上(30%増)

・残業時間が週10時間から週5時間に減少(50%減)

・ストレスレベルの主観的評価が40%改善

これらの効果は、単に時間を区切るだけでなく、認知負荷を適切に管理し、エネルギーレベルに応じた作業配分を行うことで実現されます。

実践的な時間ブロッキングの設計方法

効果的な時間ブロッキングは、以下の5つのステップで設計します。

1週間、15分単位で実際の時間の使い方を記録します。

Googleカレンダーに後付けで入力し、カテゴリー別に色分けします。

「深い作業」「浅い作業」「会議」「メール」「休憩」「その他」に分類し、それぞれの時間配分を集計します。

1日のエネルギーレベルを時間帯別に評価(1-10点)します。

多くの人は午前中(9-11時)に最高のエネルギーレベルを示し、午後早め(14-15時)に低下し、夕方(16-17時)に若干回復します。

| ブロックの種類 | 時間 | 用途 |

|---|---|---|

| ディープワークブロック | 90-120分 | 最も重要な創造的作業 |

| シャローワークブロック | 30-60分 | メール返信や事務処理 |

| バッファブロック | 30分 | 予期せぬタスクや遅延対応 |

| リチャージブロック | 15-30分 | エネルギー回復のための休憩 |

- 月曜日:週次計画とレビューから始め、午後に重要な意思決定を配置

- 火曜日・水曜日:最も生産的な日として、ディープワークブロックを最大化

- 木曜日:会議とコラボレーションの日として、チーム活動を集約

- 金曜日:締めくくりと準備の日として、週次レビューと翌週の準備

📝 理想的な1日のスケジュール

8:00-8:30 朝のルーティン(計画確認・メールチェック)

8:30-10:00 ディープワーク1(最重要タスク)

10:00-10:15 短い休憩

10:15-11:45 ディープワーク2(創造的作業)

11:45-12:45 ランチ休憩

12:45-17:00 午後のブロック(会議・シャローワーク・バッファ)

17:00-17:30 終業処理(翌日準備・振り返り)

高度な時間ブロッキングテクニック

基本的な時間ブロッキングをマスターしたら、以下の高度なテクニックを導入します。

テーマ日を設定すると、脳の切り替えコストが最小化されて、各分野での深い没入が可能になりますよ!

テーマ日の設定により、認知負荷を削減します。

「執筆の月曜日」「会議の火曜日」「開発の水曜日」など、曜日ごとにテーマを設定し、関連作業を集約します。

タイムボクシングとの組み合わせで、パーキンソンの法則に対抗します。

各タスクに厳密な時間制限を設定し、その時間内での完了を強制します。

ブロック間の移行儀式を確立します。

各ブロックの終了時に、2-3分の振り返りを行い、達成事項と残課題を記録します。

時間ブロッキングの障害と対処法

時間ブロッキングの導入には、いくつかの典型的な障害があります。

課題1:緊急の割り込みが多すぎる

→「オフィスアワー」を1日2回設定(例:11:00-11:30、15:00-15:30)

課題2:会議が多すぎてブロックが確保できない

→会議時間を25分または50分に短縮、「No Meeting Wednesday」を設定

課題3:計画通りに進まない

→タスクの所要時間に1.5倍のバッファを設定、70-80%の達成率を目標に

週次レビューで改善サイクルを回す方法

週次レビューは、GTD(Getting Things Done)メソッドの中核をなす習慣であり、継続的な改善と成長の原動力となります。

多くの人がツールを導入しても効果が持続しないのは、定期的な見直しと改善のサイクルが確立されていないためです。

ここでは、実践的な週次レビューの方法と、PDCAサイクルを効果的に回すためのテクニックを詳しく解説しますね!

週次レビューの3段階構造

David Allenが提唱する週次レビューは、「Get Clear(クリアにする)」「Get Current(最新にする)」「Get Creative(創造的になる)」の3段階で構成されます。

📝 第1段階「Get Clear」(30-40分)

頭の中と周囲を整理します。

- すべての受信箱(メール、Slack、紙の書類など)を処理し、ゼロにします

- 頭の中にある気がかりな事項をすべて書き出し、「マインドスイープ」を実行

- 散らかったメモや付箋を収集し、適切なリストに振り分け

- 完了したタスクをアーカイブし、作業環境をリセット

📝 第2段階「Get Current」(40-50分)

システムを最新状態に更新します。

カレンダーの確認:

- 過去1週間の予定を振り返り、フォローアップ事項を抽出

- 今後2-3週間の予定を確認し、必要な準備作業をタスク化

- 定期的な予定の見直しを行い、不要なものをキャンセル

プロジェクトリストの更新:

- 各プロジェクトの進捗を確認し、停滞しているものを特定

- 次のアクションが明確でないプロジェクトに、具体的なタスクを設定

- 完了したプロジェクトを「完了」リストに移動し、達成感を味わう

📝 第3段階「Get Creative」(20-30分)

新しいアイデアと可能性を探索します。

- 新しいプロジェクトや改善アイデアを自由に発想

- 年間目標と現在の活動の整合性をチェック

- 学習と成長の機会を検討し、スキルアップの計画を立てる

PDCAサイクルの実装方法

週次レビューにPDCAサイクルを組み込むことで、継続的な改善が実現します。

週の目標設定を行います。

SMARTゴール(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限付き)を3-5個設定

各目標に対して、具体的なアクションプランを作成

必要なリソースと時間を見積もり、カレンダーに配置

日次チェックインを実施します。

毎朝5分、その日の計画を確認し、必要に応じて調整

実行中のタスクの進捗を記録し、問題や気づきをメモ

計画からの逸脱があれば、理由と対策を記録

| 測定項目 | 目標値 |

|---|---|

| 計画タスクの完了率 | 70-80% |

| 深い作業時間の合計 | 週15時間以上 |

| 会議時間の割合 | 全体の30%以下 |

| 割り込み対応時間 | 週5時間以内 |

改善アクションの実装を行います。

評価で特定された問題に対して、具体的な改善策を立案

次週の計画に改善アクションを組み込み、実行を確実に

成功したプラクティスを標準化し、ルーティンに組み込む

効果的な週次レビューのテンプレート

実践的な週次レビューテンプレートを以下に示します。

準備チェックリスト(5分)

- 静かな環境を確保

- 必要なツールを開く(カレンダー、タスクマネージャー、ノート)

- 飲み物を用意

- 通知をオフにする

振り返りセクション(20分)

- 先週の目標と実績の比較

- 成功事例(3つ)と改善点(3つ)の記録

- 感謝すべきこと(3つ)のリストアップ

- エネルギーレベルの評価(1-10点)

整理セクション(30分)

- メール処理とアーカイブ

- タスクのステータス更新

- カレンダーの整理

- ドキュメントの整理

計画セクション(25分)

- 翌週の最重要事項(MIT)を3つ選定

- 各曜日のテーマ設定

- 時間ブロックの予約

- バッファタイムの確保

レビューの締めくくり(10分)

- 改善アクションの記録

- 次回レビューの予約

- 達成事項の祝福

- リフレッシュのための短い瞑想

週次レビューを習慣化するコツ

週次レビューを継続的な習慣にするためには、以下の工夫が効果的です。

毎週金曜日の15:00-17:00など、変更不可能な予定として確保するのがおすすめです!

儀式化により、心理的な準備を整えます。

特定の音楽やプレイリストを流して、レビューモードに入ります。

お気に入りの飲み物を用意し、リラックスした状態を作ります。

レビュー終了後の小さなご褒美(好きなスイーツ、短い散歩など)を設定します。

段階的な導入で、無理なく習慣化します。

最初は30分の簡易版から始め、徐々に時間を延長します。

最も重要な要素(カレンダー確認、タスク整理)から導入し、順次追加します。

完璧を求めず、60-70%の実施でも良しとします。

チーム全体の進捗を可視化するダッシュボード構築

チームメンバーの進捗が見えないという問題は、プロジェクトの遅延やリソースの無駄遣いにつながる重大な課題です。

効果的なダッシュボードは、チーム全体の状況を一目で把握し、問題を早期に発見して対処することを可能にします。

カレンダーツールとタスク管理ツールを活用した実践的なダッシュボード構築方法を詳しく解説しますね!

ダッシュボードの設計原則

効果的なダッシュボードは、以下の5つの原則に基づいて設計します。

・第1原則「一目で分かる」

重要な情報は5秒以内に把握できるよう視覚的に表現

・第2原則「リアルタイム性」

データは可能な限り自動更新、手動入力を最小限に

・第3原則「アクション指向」

単なる情報表示ではなく、次のアクションを促す設計

・第4原則「カスタマイズ可能」

役職や責任範囲に応じて、表示内容を調整可能

・第5原則「ストーリーテリング」

数値の羅列ではなく、ビジネスのストーリーを語る構成

Google Sheetsを使った基本ダッシュボードの構築

Google Sheetsを使用して、カレンダーとタスクデータを統合したダッシュボードを構築します。

📝 データ収集の自動化

毎日深夜に実行されるスクリプトを設定し、会議時間、タスク数、完了率などを集計します。

Google Forms と連携し、チームメンバーからの進捗報告を自動収集します。

| セクション名 | 配置位置 | 表示内容 |

|---|---|---|

| サマリーセクション | A1:H10 | 重要KPIをカード形式で表示(総タスク数、完了率、遅延タスク数など) |

| チーム進捗セクション | A12:H30 | メンバー別の進捗を横棒グラフで表示 |

| プロジェクト状況セクション | A32:H50 | プロジェクト別の進捗をガントチャート風に表示 |

| 時間分析セクション | A52:H70 | 部門別、プロジェクト別の時間配分を円グラフで表示 |

条件付き書式を使って、目標達成は緑、未達は赤で色分けすると見やすくなりますよ!

高度な可視化テクニック

より高度な可視化により、深い洞察を得ることができます。

曜日×時間帯のマトリックスで、チームの活動密度を可視化します。

高負荷な時間帯を赤、低負荷を青で表示し、最適な会議時間を特定します。

個人別のヒートマップも作成し、ワークライフバランスを監視します。

プロジェクト開始時の総タスク数から、日次の完了数を差し引いて表示します。

理想線と実績線を比較し、遅延リスクを早期に検知します。

スプリント単位での velocity を計算し、将来の計画精度を向上させます。

各ステージ(To Do、Doing、Done)のタスク数を時系列で追跡します。

WIP(Work In Progress)制限を設定し、ボトルネックを特定します。

平均滞留時間を計算し、プロセスの効率を評価します。

会議時間とタスク完了率の相関を分析し、最適な会議時間を特定します。

チームサイズと生産性の関係を分析し、最適なチーム規模を決定します。

曜日や時間帯による生産性の変動を分析し、スケジュール最適化に活用します。

ダッシュボードの運用とメンテナンス

ダッシュボードは作成して終わりではなく、継続的な運用とメンテナンスが重要です。

📝 定期レビューセッション

- 週次のチームミーティングで、ダッシュボードを基に議論

- 月次の経営会議で、トレンドと改善施策を報告

- 四半期ごとに、ダッシュボード自体の有効性を評価し改善

📝 データ品質の管理

- 入力ルールを明確化し、チーム全体で遵守

- 異常値や欠損値を自動検出し、アラートを送信

- 定期的なデータ監査を実施し、精度を保証

継続的な改善サイクルを確立します。

利用者からのフィードバックを定期的に収集します。

新しい要求や変化するビジネスニーズに応じて、表示項目を追加・削除します。

技術の進化に合わせて、より高度な可視化手法を導入します。

ある企業の事例では、ダッシュボード導入後:

・プロジェクトの遅延率が40%減少

・リソース利用効率が30%向上

という成果が報告されています。

これらの方法を実践することで、チーム全体の生産性向上に大きく貢献できますよ!

今日から実践!カレンダーツールでタスク管理を始める3ステップ

「ツールは導入したけれど、結局使いこなせていない」という経験、ありませんか?実は私も同じでした。でも、段階的なアプローチを取ることで、確実に定着させることができるんです!

「ツールは導入したけれど、結局使いこなせていない」「最初は頑張ったけれど、いつの間にか元の方法に戻ってしまった」──このような経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

本章では、このような失敗を避け、確実にカレンダーツールとタスク管理を定着させるための段階的アプローチを詳しく解説します。

既存のワークフローを無理なく移行し、1週間で見えてくる改善ポイントを押さえ、最終的にチーム全体に展開するまでの実践的なロードマップを提供します。

ステップ1:手持ちのツールで始める最初の設定

多くの人が高機能なツールに魅力を感じて導入しますが、複雑すぎて使いこなせずに挫折します。

まずは、既に使い慣れているツールから始めて、段階的に高度な機能を追加していくアプローチが成功の鍵となります。

現状分析:今使っているツールの棚卸し

まずは自分がどんなツールを使っているか、正確に把握することから始めましょう。意外と多くのツールを使い分けていることに気づくはずです!

まず、現在使用しているツールと方法を正確に把握することから始めます。

多くの人は、自分がどれだけのツールを使い分けているか正確に認識していません。

📝 ツール監査シートの作成項目

- 使用しているツール名(エクセル、手帳、付箋、メールなど)

- 各ツールの用途(スケジュール管理、タスク管理、メモなど)

- 使用頻度(毎日、週数回、月数回など)

- 保存場所(PC、クラウド、紙など)

- 満足度(1-5点で評価)

- 問題点(具体的な不満や課題)

・エクセル:月間スケジュール表(満足度2点:共有が面倒)

・紙の手帳:日々の予定管理(満足度3点:検索できない)

・付箋:タスク管理(満足度2点:なくなる、整理できない)

この分析により、情報が5箇所に分散していること、それぞれが連携していないこと、検索や共有が困難であることが明確になりました。

移行の優先順位付け:痛みの大きい部分から着手

| 改善効果 | 移行難易度 | 優先度 |

|---|---|---|

| 高 | 易 | 最優先で着手 |

| 高 | 中 | 次に着手 |

| 中 | 易 | 時間があれば |

| 低 | 難 | 見送り |

私の経験では、付箋によるタスク管理が最も改善効果が高かったです。紛失による機会損失が月に3-4件も発生していたんです!

基本設定:最小限の構成から始める

選択したツールの初期設定は、必要最小限に留めることが成功の秘訣です。

多機能を追求せず、基本機能の習熟を優先します。

既存のGoogleアカウントを使用するか、仕事専用アカウントを新規作成します。

プロフィール写真と表示名を設定し、タイムゾーンを正確に設定します。

メインカレンダー1つだけから始め、複雑化を避けます。

表示形式は「週」ビューを基本とし、1週間の流れを把握しやすくします。

- 確定している会議・アポイント

- 締切(納期、提出期限など)

- 重要な個人予定(通院、子供の行事など)

データ移行:段階的な移行戦略

📝 段階的移行のスケジュール

第1段階(1週目):新規情報のみを新ツールに入力

第2段階(2週目):向こう1ヶ月の重要情報を移行

第3段階(3-4週目):必要に応じて過去データを選択的に移行

習慣化のための環境設定

習慣化の秘訣は、アクセスしやすい環境を作ること。スマホのホーム画面の一番押しやすい場所にアプリを配置するだけで、利用頻度が大きく変わりますよ!

・ブラウザのブックマークバー最上位に配置

・スマートフォンのホーム画面の押しやすい位置に配置

・通知は重要な予定の15分前のみに設定

ステップ2:1週間の運用で見えてくる改善ポイント

最初の1週間の運用は、システムの実用性を検証し、改善点を特定する重要な期間です。

この期間に適切な観察と調整を行うことで、長期的な成功の基盤を築くことができます。

1週間の運用ログ:何を記録すべきか

運用ログって面倒に感じるかもしれませんが、この記録が後の改善に本当に役立つんです。私も最初は抵抗がありましたが、やってみて良かったと実感しています!

📝 定量的メトリクス

- ツールを開いた回数(目標:1日3回以上)

- 入力した予定/タスクの数

- 完了したタスクの数と完了率

- ツール利用にかかった時間

- 紙やエクセルに戻った回数

📝 定性的な観察

- 使いやすかった機能とその理由

- 使いづらかった機能とその理由

- 入力を忘れた予定やタスクとその原因

- ツールのおかげで防げたミスや改善できた点

- 感じたストレスや違和感

・月曜日:朝一確認5分、会議3件入力、タスク完了率60%

・火曜日:前日の残タスクに気づく(Good!)、スマホから追加が便利

・水曜日:朝昼夕の3回確認が定着、カレンダー共有の便利さを実感

よくある初期の課題と対処法

1週間の運用で、ほぼ全員が直面する典型的な課題があります。

これらを事前に知っておくことで、適切に対処できます。

| よくある課題 | 対処法 |

|---|---|

| 入力が面倒で続かない | 音声入力を活用、テンプレート機能を使用、段階的入力を採用 |

| 既存の習慣に引っ張られる | 紙の手帳を物理的に遠ざける、デスクにリマインダーを貼る |

| 通知が多すぎて/少なすぎて困る | 重要度でフィルタリング、複数のリマインダーを設定 |

| チームメンバーが協力してくれない | まず自分だけで成果を出し、実例を示す |

「入力が面倒」という課題は本当によく聞きます。でも実際に計測してみると、1件あたり平均30秒しかかからないんです。思い込みって怖いですね!

1週間後の振り返りセッション

タスク完了率の向上(目標:20%改善)

スケジュール管理の抜け漏れ削減(目標:50%削減)

ツール利用時間(目標:1日15分以内)

最も価値を感じた機能を3つ選び、理由を言語化

最も改善が必要な点を3つ選び、具体的な改善策を検討

「継続すること」「やめること」「新しく始めること」の3カテゴリーで整理

第2週への移行と機能拡張

1週間の基本運用を経て、第2週では少しずつ機能を拡張していきます。

・カレンダーの色分けルール確立(仕事:青、個人:緑、重要:赤)

・タスクの優先度設定と並び替え開始

・カレンダーとタスクの関連付け開始

第2週は「少しずつ」がキーワード。一気に機能を増やすと混乱するので、1日1機能ずつ試していくくらいのペースがちょうどいいですよ!

ステップ3:チーム展開のための準備と注意点

個人での運用が安定したら、次はチーム全体への展開です。

ここでは、スムーズなチーム展開のための準備事項と、失敗を避けるための注意点を詳しく解説します。

チーム展開の前提条件チェック

チーム展開って難しそう…と思うかもしれませんが、しっかり準備すれば大丈夫!まずは前提条件をクリアしているか確認しましょう。

📝 個人レベルの習熟度チェック

- 最低1ヶ月間、継続的にツールを使用している

- 基本機能を説明なしで使いこなせる

- 明確な成果(生産性向上、ミス削減など)を実感している

- トラブルシューティングの基本知識がある

📝 組織レベルの準備チェック

- 経営層または上司の理解と支援が得られている

- 導入に必要な時間とリソースが確保されている

- 失敗を許容する文化がある

- 最低3ヶ月の試行期間が設定されている

パイロットチームの選定と成功要因

| 理想的なチーム | 避けるべきチーム |

|---|---|

| 規模5-7名程度 | 既に別システムで上手く回っている |

| 変化に前向き | ITリテラシーに大きな差がある |

| 日常的に協働作業が多い | 繁忙期で余裕がない |

| 明確な共通目標がある | 過去に導入失敗経験がある |

| リーダーが積極的 | 強制的に選ばれた消極的なチーム |

・第1週:キックオフと初期設定

・第2-3週:基本運用と日々のサポート

・第4週:振り返りと改善

段階的展開戦略:スモールスタートからの拡大

一気に全社展開は絶対NG!段階的に広げていくことで、サポート体制を維持しながら確実に定着させることができます。

各部署のキーパーソン1-2名を選定し、「チャンピオン」として育成します。

追加のトレーニングを提供し、部署内での推進役を担ってもらいます。

チャンピオンが所属する部署全体に展開し、部署内での標準化を進めます。

協働の多い部署から順次展開し、部署間連携のユースケースを確立します。

希望する部署から順次導入を進め、強制ではなく自発的な採用を促します。

研修プログラムの設計と実施

効果的な研修プログラムは、チーム展開の成功に不可欠です。

📝 レベル別研修内容

初級編(2時間):なぜ導入するのか、基本操作、最初の1週間でやるべきこと

中級編(1時間):効率的な使い方、トラブル対処法、チーム活用のベストプラクティス

上級編(任意・1時間):高度な機能、自動化、データ分析手法

よくある失敗パターンと予防策

失敗パターンを知っておくことで、同じ轍を踏まずに済みます。特に「トップダウンの強制導入」は要注意ですよ!

・トップダウンの強制導入→ボトムアップ要素を含める

・一斉導入による混乱→段階的展開を徹底

・ルールの硬直化→柔軟にルールを調整

・ITリテラシー格差の無視→事前評価とサポート体制

成功指標の設定と効果測定

チーム展開の成功を客観的に評価するため、明確な指標を設定します。

| 定量的指標 | 目標値 |

|---|---|

| ツール利用率 | 3ヶ月後に80%以上 |

| タスク完了率の改善 | 20%向上 |

| 会議時間の削減 | 週3時間削減 |

| 情報共有時間の短縮 | 50%削減 |

| プロジェクト遅延の減少 | 30%削減 |

継続的改善のための仕組み作り

導入は始まりに過ぎません。継続的な改善により、真の価値を実現します。

・フィードバックループ:月次ユーザー会、オンラインフォーラム

・ベストプラクティス共有:成功事例の文書化、月間MVP選定

・継続的教育:新入社員研修、四半期リフレッシュ研修

ある企業では、この方法で1年後に全社的な生産性が35%向上し、従業員満足度も大幅に改善したそうです。コツコツ続けることが大切ですね!

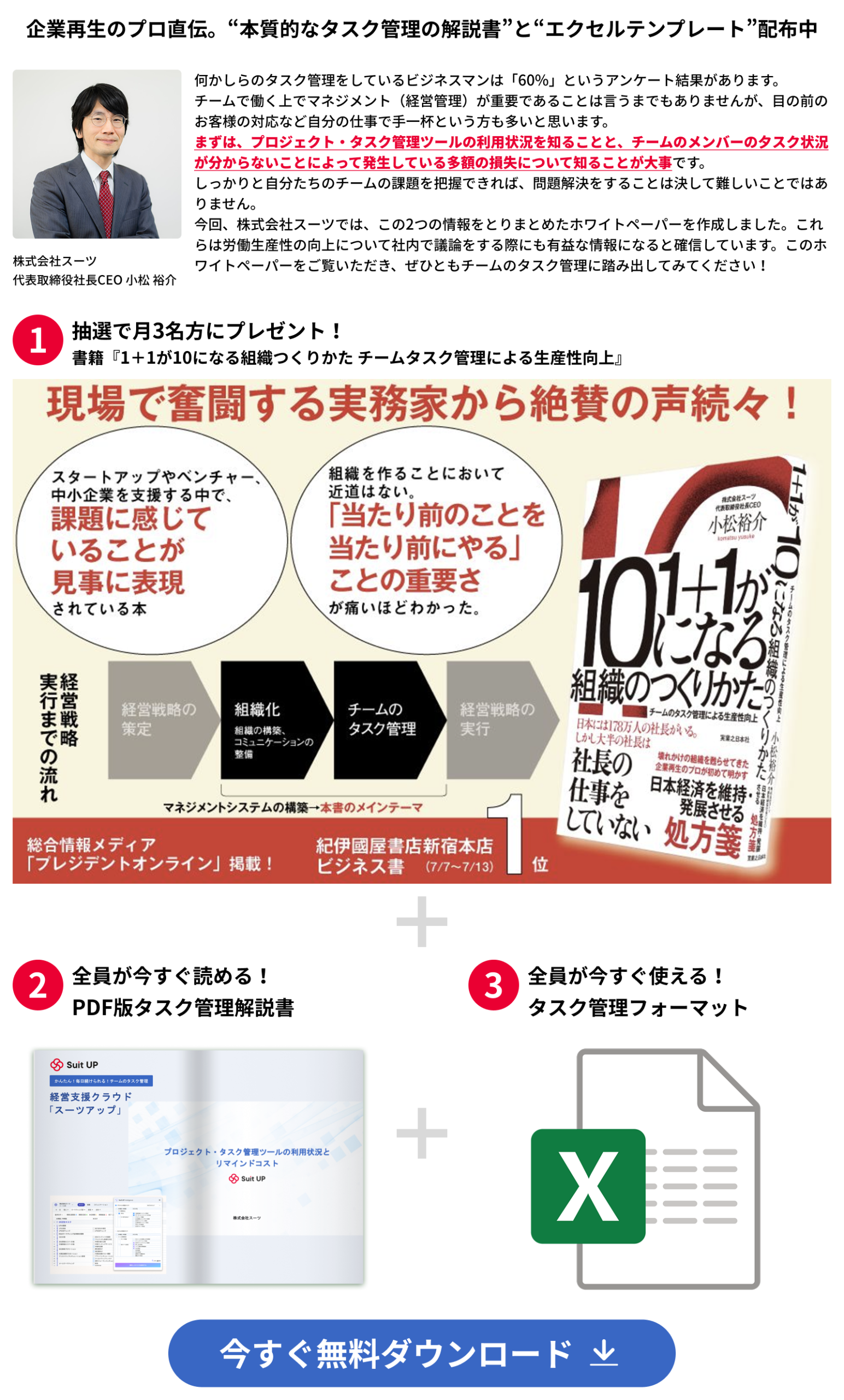

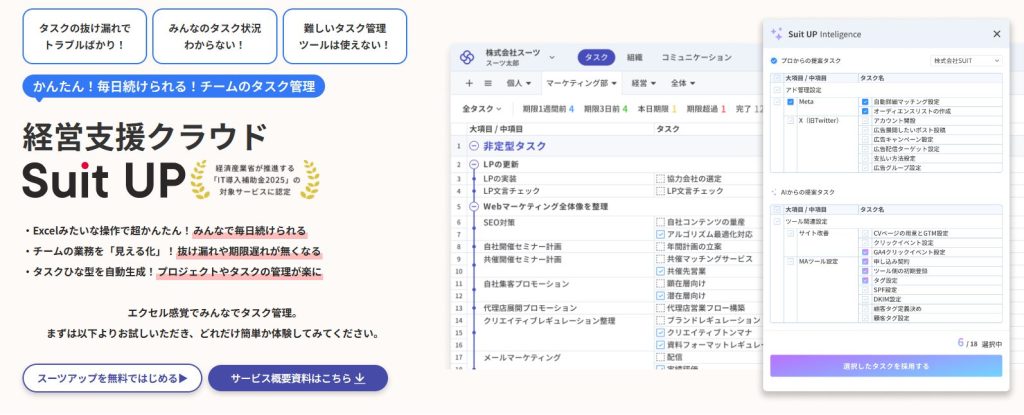

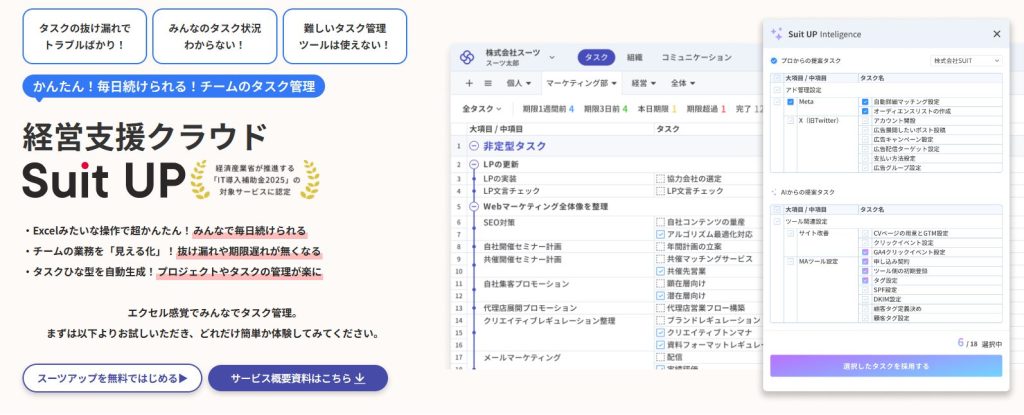

もっと簡単にタスク管理をしたい方におすすめ「スーツアップ」

タスク管理を、とにかく簡単・シンプルにしたい方に「スーツアップ」がおすすめです。

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたタスク管理ツールの1つ。

定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能を備えています。

紙や表計算ソフトで管理するのと比べて、大きく負荷を軽減できますよ。

1人ではタスク管理できない人も、チームのメンバーと一緒なら頑張れるかもしれません。

タスク管理に苦手意識を感じているなら、ぜひスーツアップの導入を検討してみてください。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。