ToDo管理と進捗管理の違いと効果的な使い分け方|無料テンプレート付き完全ガイド

「毎日のタスクが多すぎて、何から手をつけていいかわからない」

「ToDo管理と進捗管理の違いがよくわからず、どちらを使えばいいか迷っている」

「タスク管理ツールを導入したけど、3日で更新が止まってしまった」

そんな悩みを抱えていませんか?

実は、ToDo管理と進捗管理は似ているようで全く異なる目的と機能を持っています。

この違いを理解せずに使うと、かえって業務効率が低下してしまいます。

特に、個人タスクとチームプロジェクトが混在する環境では、適切な使い分けができないと、重要なタスクの抜け漏れや進捗遅延が慢性化してしまいます。

本記事では、ToDo管理と進捗管理の明確な違いから、エクセルで今すぐ始められる実践方法、無料で使えるテンプレート、さらにNotionやTrelloなど最新ツールの比較まで、図解とサンプル付きで徹底解説します。タスク管理が続かない人のための習慣化テクニックや、週次ミーティングでの効果的な進捗共有方法も紹介します。

この記事を読めば、自分の業務スタイルに最適な管理手法を選択でき、明日から確実にタスクを完了させながら、プロジェクト全体の進捗も適切に管理できるようになります。

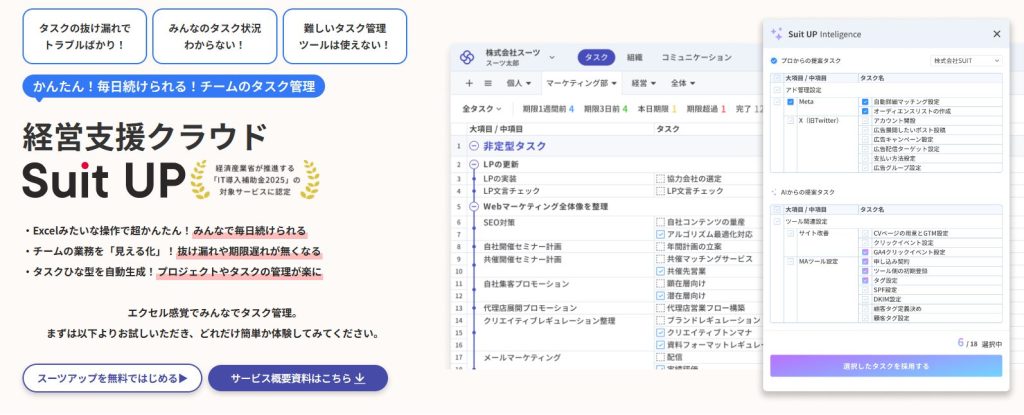

スーツアップは、チームの業務を可視化できる優れたAIタスク管理ツールの1つ。

エクセルにはない期限通知や定型タスクの自動生成などの機能を搭載しています。

専門家とAIが作ったタスクひな型が充実しているので、誰でも簡単にタスク管理ができます。

また、定型タスクの設定、期限の通知、外部ツールとの連携など、便利な機能も備えています。

- エクセル感覚で操作!

スーツアップは、エクセルのような感覚で操作できますが、期限通知や定型タスクの自動生成など、エクセルにはない便利な機能が充実。日々のタスク更新もストレスがありません。

- 業務の「見える化」でミスゼロへ

チームのタスクや担当、期限などを表で一元管理。全員が進捗を把握できるから、抜け漏れや期限遅れがなくなり、オペレーションの質もアップします。

- テンプレートでプロジェクト管理が楽

よくある業務はタスクひな型として自動生成できるので、毎回ゼロから作る手間なし。誰でもすぐに運用を始められるのがスーツアップの強みです。

「かんたん、毎日続けられる」をコンセプトに、やさしいテクノロジーでチームをサポートする「スーツアップ」。

導入を検討してみませんか?

ToDo管理と進捗管理の基本|違いと効果的な使い分け方

タスク管理を始めようと思っても、ToDo管理と進捗管理の違いが曖昧なまま進めてしまい、結果的に効果が出ないという経験はありませんか。

実は、この2つの管理手法は似ているようで全く異なる目的と機能を持っており、それぞれの特性を理解して適切に使い分けることが、生産性向上の第一歩となります。

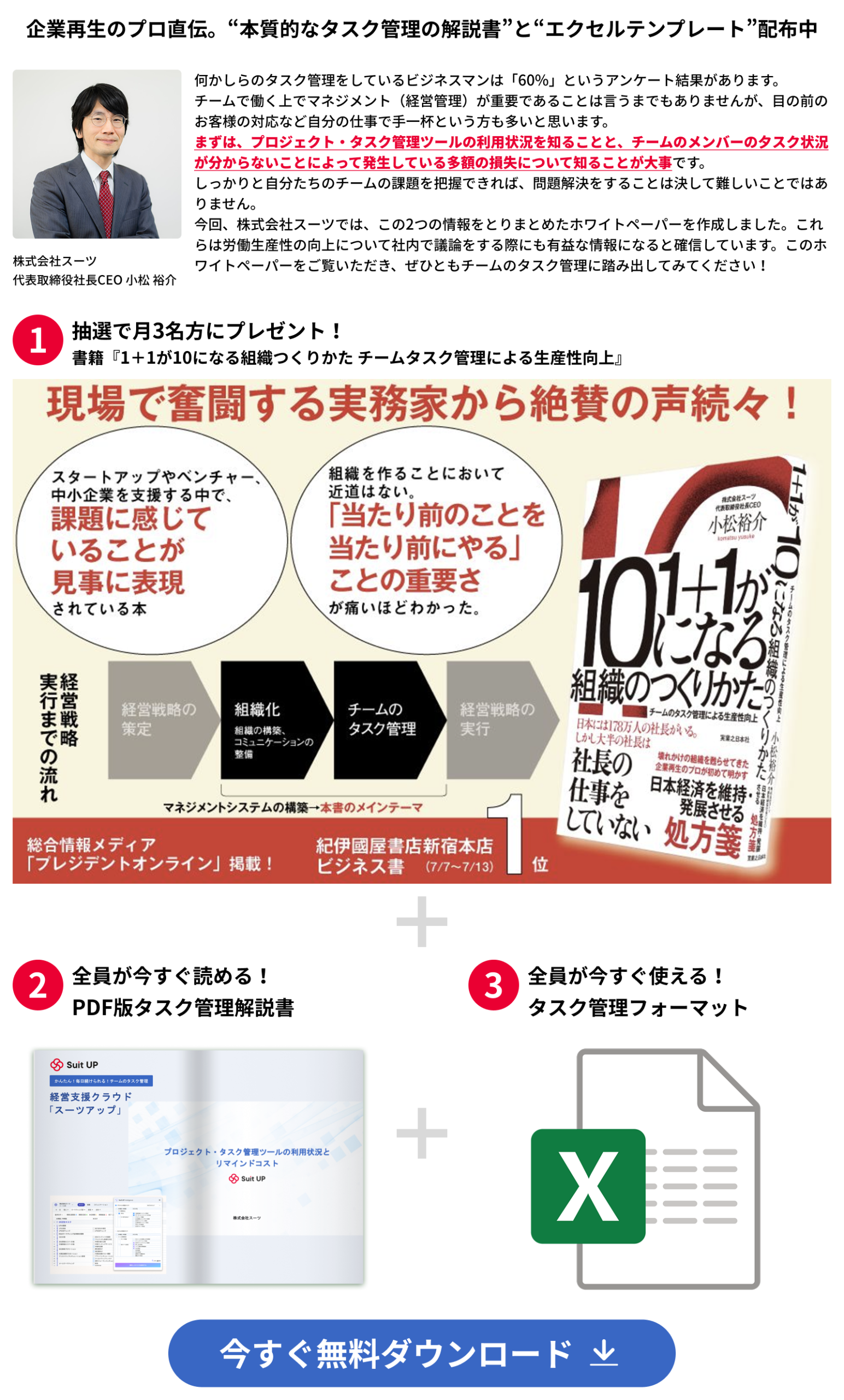

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介多くのビジネスパーソンが抱える「タスクが多すぎて何から手をつけていいか分からない」という悩み、実は解決できるんです!

新入社員から中堅社員まで、多くのビジネスパーソンが抱える悩みは、ToDo管理と進捗管理の違いを理解し、自分の業務に合った方法を選択することで解決できます。

ToDo管理と進捗管理の違いを5分で理解する

📝 ToDo管理とは

ToDo管理とは、簡潔に言えば「何をやるべきか」を明確にし、リスト化して管理する手法です。

これは主に個人レベルでの日常業務管理に適しており、やるべきタスクを一覧化することで抜け漏れを防ぎ、頭の中をスッキリさせる効果があります。

・メール返信

・会議資料作成

・報告書提出

ToDo管理の最大の特徴は、明確な期限を設けない場合も多く、タスクの可視化による心理的負担の軽減が主目的となることです。

📊 進捗管理とは

一方、進捗管理は「どこまで進んだか」を可視化し、プロジェクト全体の進行状況を把握する手法です。

これは複数のタスクが関連し合う中長期的なプロジェクトや、チーム全体で取り組む業務に適しています。

進捗管理では、各タスクの完了率、期限までの残日数、依存関係にあるタスクの状況などを総合的に管理します。

例えば新商品開発プロジェクトなら、企画段階20%、設計段階50%、テスト段階80%という具合に、全体の進捗を数値化して管理するんです!

| 比較項目 | ToDo管理 | 進捗管理 |

|---|---|---|

| 管理対象 | 「点」としての個別タスク | 「線」や「面」としてのプロジェクト全体 |

| 状態管理 | 完了・未完了の二択 | 0%~100%の連続的な進行状況 |

| 主な目的 | 個人の生産性向上 | チーム全体の目標達成 |

| 適用範囲 | 日常的な定型業務 | 複数人が関わるプロジェクト |

・ToDo管理:日々の顧客訪問や見積作成

・進捗管理:四半期の売上目標達成に向けた施策実行

タスク管理が上手い人が必ず実践している3つの習慣

人間の脳のワーキングメモリには限界があり、同時に保持できる情報は7±2個程度と言われています。

タスク管理の達人は、頭の中だけでタスクを管理しようとせず、必ず外部のシステム(ノート、アプリ、エクセルなど)に記録します。

タスク管理が上手い人は、毎朝仕事を始める前に10〜15分程度の時間を使って、その日のタスクの優先順位を明確にします。

この際、アイゼンハワーマトリクス(緊急度×重要度の4象限)を活用し、緊急かつ重要なタスクから着手します。

経験豊富なタスク管理者は、各タスクの見積もり時間に20〜30%のバッファ(余裕)を設けています。

例えば、2時間で終わると思うタスクには2時間30分を割り当てます。

脳のリソースを「記憶」ではなく「思考」に使えるようになるんです!創造的な問題解決に集中できますよ

・最重要タスクを3つだけ選定

・忙しさに流されず確実に処理

📝 確立された手法の活用

ポモドーロテクニック:25分間の集中作業と5分間の休憩を繰り返す

GTD(Getting Things Done):気になることをすべて外部に記録し定期的にレビュー

これらの習慣に加えて、タスク管理が上手い人は「ポモドーロテクニック」や「GTD」といった確立された手法を自分なりにアレンジして活用しています。

重要なのは、手法を盲目的に採用するのではなく、自分の働き方や性格に合わせてカスタマイズすることですね!

ポモドーロテクニックでは集中力を維持しながら効率的にタスクを処理でき、GTDでは心理的な負担を軽減しながらタスクを管理できます。

個人とチームで使い分ける管理手法の選び方

👤 個人のタスク管理のポイント

個人のタスク管理では、シンプルさと継続性が最も重要です。

複雑なシステムは初期の熱意が冷めると使わなくなる可能性が高いため、最小限の項目(タスク名、期限、優先度)から始めて、必要に応じて機能を追加していくアプローチが効果的です。

個人の場合、自分だけが理解できればよいので、略語や個人的なタグを使った分類も可能ですよ!

また、モバイルアプリとの連携により、移動中や外出先でもタスク管理ができる環境を整えることが、継続的な活用につながります。

👥 チームのタスク管理のポイント

チームでのタスク管理では、情報の透明性と標準化が不可欠です。

誰が何を担当し、いつまでに完了予定なのかが、チーム全員に見える状態を作ることが重要です。

・定型的で反復的な業務:チェックリスト形式のシンプルなToDo管理

・創造的で非定型的な業務:柔軟性の高いカンバンボード形式

| チーム規模 | 推奨管理方法 | 理由 |

|---|---|---|

| 2〜5人 | エクセル共有・ホワイトボード | シンプルで直接的なコミュニケーションが可能 |

| 6〜15人 | 専用プロジェクト管理ツール | 口頭での情報共有に限界、システム化のメリット大 |

| 15人以上 | エンタープライズ向けツール | 部門間連携や権限管理機能が必要 |

リモートワークが多い場合は、クラウドベースのツールでリアルタイム同期が可能なシステムを選ぶことが大切です!

「報・連・相」の文化が根強い日本では、タスク管理ツールを導入しても、別途口頭での報告を求められることがあります。

この場合、ツールから簡単に報告資料を生成できる機能や、定期的な進捗レポートを自動生成する機能があると、二重作業を避けることができます。

・「根回し」もタスクとして管理

・正式な会議前の個別相談を可視化

正式な会議の前に行う個別相談や事前説明も「根回しタスク」として管理することで、プロジェクト全体の進行をスムーズにできます!

タスク管理が上手い人が必ず実践している3つの習慣

人間の脳のワーキングメモリには限界があり、同時に保持できる情報は7±2個程度と言われています。

タスク管理の達人は、頭の中だけでタスクを管理しようとせず、必ず外部のシステム(ノート、アプリ、エクセルなど)に記録します。

タスク管理が上手い人は、毎朝仕事を始める前に10〜15分程度の時間を使って、その日のタスクの優先順位を明確にします。

この際、アイゼンハワーマトリクス(緊急度×重要度の4象限)を活用し、緊急かつ重要なタスクから着手します。

経験豊富なタスク管理者は、各タスクの見積もり時間に20〜30%のバッファ(余裕)を設けています。

例えば、2時間で終わると思うタスクには2時間30分を割り当てます。

これにより脳のリソースを「記憶」ではなく「思考」に使えるので、創造的な問題解決に集中できるんです!

💡 今日絶対に終わらせる3つのタスク

優先順位付けの際は「今日絶対に終わらせる3つのタスク」を決めて、それらを最優先で処理しましょう。

忙しさに流されることなく、本当に重要な仕事を確実に進めることができます。

・ポモドーロテクニック:25分集中+5分休憩の繰り返し

・GTD(Getting Things Done):気になることをすべて外部に記録

重要なのは、これらの手法を盲目的に採用するのではなく、自分の働き方や性格に合わせてカスタマイズすることです!

【無料テンプレート付】エクセルで始めるToDo管理と進捗管理の完全ガイド

エクセルは日本のビジネスパーソンの95%以上が使いこなしている最も身近なツールであり、追加コストゼロで今すぐタスク管理を始められる最強の選択肢です。

専用ツールに比べて「古い」「非効率」というイメージを持たれがちですが、実はエクセルには隠れた可能性があるんです!

実はエクセルの機能を最大限活用すれば、有料ツールに勝るとも劣らない高度なタスク管理システムを構築できます。

特に、既存の業務フローにエクセルが組み込まれている企業では、新たなツールを導入するよりも、使い慣れたエクセルを活用する方が、学習コストも導入障壁も低く、すぐに実践できるメリットがあります。

最強のToDoリストをエクセルで作る5つのポイント

📝 ポイント1:必要最小限の項目から始める

効果的なToDoリストをエクセルで作成するための第一のポイントは、「必要最小限の項目から始める」ことです。

最初から複雑なテンプレートを作ろうとすると、入力が面倒になり続きません。

| 列 | 項目名 | 内容 |

|---|---|---|

| A列 | タスク名 | 具体的な作業内容 |

| B列 | 担当者 | チーム利用の場合 |

| C列 | 優先度 | 高/中/低 |

| D列 | ステータス | 未着手/進行中/完了/保留 |

| E列 | 期限 | 締切日 |

| F列 | 進捗率 | パーセンテージ |

| G列 | 備考 | メモ欄 |

この基本構成に慣れてから、カテゴリーや予定工数、実績工数などを追加していくのがコツですよ!

📝 ポイント2:データの入力規則を活用した標準化

優先度やステータスなどの項目は、自由入力にすると表記ゆれが発生し、後でフィルターや集計が困難になります。

データの入力規則機能を使って、ドロップダウンリストから選択できるようにすることで、入力の手間を省きながら、データの一貫性を保つことができます。

・ステータス欄:「未着手」「進行中」「完了」「保留」の4択

・優先度:「高」「中」「低」の3択

・使用頻度の高い項目を上に配置することで選択効率が向上

📝 ポイント3:自動計算式による効率化

エクセルの強みは計算機能にあります。

=IF(AND(タスク名<>””,期限>=TODAY()),期限-TODAY(),””)

期限までの日数が自動表示されます

=SUMPRODUCT((ステータス範囲=”完了”)(優先度の重み))/SUM(優先度の重み)*100

優先度を考慮した実質的な進捗率を算出

=REPT(“■”,ROUND(進捗率*10,0))&REPT(“□”,10-ROUND(進捗率*10,0))

完了率を視覚的に表示できます

📝 ポイント4:フィルターとソート機能の活用

タスクが増えてくると、全体を見渡すことが困難になります。

オートフィルター機能を有効にして、担当者別、優先度別、期限別などで瞬時に絞り込めるようにしておきます。

カスタムソートで「優先度→期限→タスク名」の順で並び替えるルールを作成しておけば、常に最も重要で緊急なタスクが上位に表示されますよ!

📝 ポイント5:マクロによる定型作業の自動化

VBAマクロを使えば、毎週のタスクリセット、月次レポートの自動生成、期限アラートの一括送信などが可能になります。

- 完了したタスクを別シートにアーカイブ

- 新しい週のタスクを自動生成

- 週次の準備作業が数秒で完了

ガントチャート機能を使った進捗管理の実践方法

各タスクの開始日、期間、進捗率を入力します

開始日までの日数を計算する列を追加

開始日までの日数と期間を使ってグラフを作成

最初の系列(開始日までの日数)を透明にすることで、各タスクのバーが適切な位置から始まるガントチャートが完成

進捗率を示すバーを重ねることで、計画と実績の比較が一目でわかるようになりますよ!

📝 依存関係の可視化が成功のカギ

ガントチャートを実務で活用する際の重要なポイントは、依存関係の可視化です。

タスクAが完了しないとタスクBが開始できないような依存関係を、矢印や色分けで表現します。

・図形の矢印を使って手動で描画

・条件付き書式で先行タスク未完了時に赤色表示

・クリティカルパスを異なる色で強調表示

📝 マイルストーンの設定と管理

マイルストーンの設定と管理も、ガントチャートの重要な要素です。

プロジェクトの主要な節目となる日付を菱形や縦線で表示し、進捗の目安とします。

| マイルストーン例 | 表示方法 | 活用ポイント |

|---|---|---|

| 設計完了 | 菱形マーカー | 次フェーズへの移行判定 |

| テスト開始 | 縦線表示 | 品質確認の開始点 |

| 納品日 | 太線+色付け | 最終期限の明確化 |

マイルストーンに対する進捗遅れを自動的に計算し、遅延日数を赤字で表示する機能を追加すれば、問題を早期に発見できます!

📝 リソース管理でチーム最適化

リソース管理の観点からは、各タスクに必要な人員や工数を併記することが重要です。

タスクごとの担当者と予定工数を入力し、日別・週別の負荷状況をヒートマップで可視化します。

特定の期間に作業が集中している場合は、タスクの開始日を調整したり、追加リソースを投入したりする判断材料になります。

・計画と実績のギャップを分析

・信号機方式の色分け(赤:遅延、黄:リスク、緑:順調)

・週ごとにシートをコピーして変更履歴を記録

実際の運用では、週次でガントチャートを更新し、計画と実績のギャップを分析することが重要です。

経営層への報告も分かりやすくなり、プロジェクトの推移を振り返ることで今後の計画精度向上に役立ちます!

条件付き書式で実現する進捗の自動見える化

📝 期限に応じた4段階警告システム

条件付き書式を使って、数値や日付に応じて自動的にセルの色や書式を変更することで、大量のタスクの中から注意すべき項目を瞬時に識別できます。

・期限切れ:赤色背景(=AND($E2<>””, $E2

・期限3日以内:オレンジ色(=AND($E2<>””, $E2<=TODAY()+3))

・期限7日以内:黄色

・それ以外:通常表示

まず基本となるのは、期限に応じた色分けです。この4段階の警告システムで、締切を見逃しません!

📝 進捗率の視覚化テクニック

進捗率の視覚化では、データバーやカラースケールを活用します。

進捗率のセルにデータバーを適用すると、セル内に横棒グラフが表示され、数値を読まなくても進捗状況が把握できます。

| 進捗率 | 表示色 | 状態 |

|---|---|---|

| 0-30% | 赤色 | 要注意 |

| 31-70% | 黄色 | 進行中 |

| 71-100% | 緑色 | 順調 |

📝 優先度と緊急度の複合条件

優先度と緊急度を組み合わせた複合的な条件設定も効果的です。

- 「優先度が高」かつ「期限まで3日以内」のタスクは赤い太枠で囲む

- 「優先度が低」だが「期限切れ」のタスクは黄色背景にする

- 複数の条件を組み合わせることで、より細かな注意喚起が可能

条件付き書式のルールは優先順位があるため、最も重要な警告を上位に設定し、順次適用されるように調整しましょう!

・進捗率0-33%:赤い下向き矢印

・進捗率34-66%:黄色い横向き矢印

・進捗率67-100%:緑の上向き矢印

重要度を星の数(★~★★★)で表示したり、タスクの種類を異なるアイコン(会議は📅、作業は🔧、確認は✓)で表現したりすることも可能です。

これらのビジュアル要素により、エクセルの無機質な表が、見やすく理解しやすいダッシュボードに変わります。

📝 チーム利用での担当者色分け

チーム利用の場合は、担当者ごとの色分けも重要です。

各メンバーに固有の色を割り当て、担当タスクをその色でハイライトすることで、誰が何を担当しているか一目瞭然になります。

自分の名前が入っているセルのみを強調表示する個人用ビューを作成すれば、大量のタスクの中から自分の作業を素早く見つけることができますよ!

・揮発性関数(TODAY、NOW)の使用は最小限に

・不要になった条件付き書式は削除

・定期的に「ルールの管理」から重複を削除

パフォーマンスの観点から注意すべき点として、条件付き書式を過度に使用するとファイルが重くなることがあります。

特に、揮発性関数(TODAY、NOW など)を含む条件は、ファイルを開くたびに再計算されるため、大量のデータに適用する場合は注意が必要です。

条件付き書式のコピー&ペーストを繰り返すと、同じルールが重複して適用されることがあるので、定期的なメンテナンスが大切ですね!

チームで使えるToDo管理の進捗管理の見える化手法

チームでタスク管理を行う際の最大の課題は、メンバー間の進捗共有と情報の透明性確保です。

「誰が何をやっているのか分からない」という状況、よくありますよね。実は適切な方法で解決できるんです!

「誰が何をやっているのか分からない」「進捗報告に時間がかかりすぎる」「タスクの重複や抜け漏れが発生する」といった問題は、適切な見える化手法を導入することで解決できます。

日本の職場文化では、個人の自律性を尊重しながらも、チーム全体の調和を保つことが求められるため、過度な監視にならない程度の適切な透明性が重要です。

ここでは、物理的な手法からデジタルツールまで、チームの規模や特性に応じた実践的な見える化手法を解説します。

カンバンボード式で実現するタスクの見える化

カンバンボードは、1940年代後期にトヨタ自動車の大野耐一氏によって開発された、日本発の世界標準となった視覚的管理手法です。

製造業の在庫管理から始まったこの手法は、現在ではソフトウェア開発やマーケティング、人事など、あらゆる業種のタスク管理に応用されています。

・ToDo(未着手)

・Doing(進行中)

・Done(完了)

基本構造は極めてシンプルで、「ToDo(未着手)」「Doing(進行中)」「Done(完了)」の3つの列にタスクカードを配置し、作業の進行に応じてカードを左から右へ移動させていきます。

この視覚的な動きにより、チーム全体の作業状況が一目で把握できます。

📝 物理的なカンバンボードの実装方法

ホワイトボードと付箋を使用する方法が最も手軽です。

会議室や執務スペースの壁面にホワイトボードを設置し、マスキングテープで列を区切ります。

各タスクを付箋に記入し、担当者名、期限、優先度を色分けで表現します。

赤い付箋は緊急、黄色は通常、青は情報共有など、色で優先度が一目瞭然になりますよ!

例えば、緊急タスクは赤い付箋、通常タスクは黄色い付箋、情報共有は青い付箋といった具合です。

朝礼時にボードの前に集まり、各自がその日に「Doing」に移動させるタスクを宣言することで、チーム内のコミットメントが生まれます。

デジタルカンバンボードを導入する場合、エクセルでも簡易的なカンバンを作成できます。

列をステータスごとに分け、タスクをセルに入力し、ドラッグ&ドロップの代わりにカット&ペーストで移動させます。

条件付き書式を使って、各列を異なる色で塗り分けることで、視覚的な区別を明確にできます。

さらに、VBAマクロを使えば、ボタンクリックでタスクを次の列に移動させる機能も実装可能です。

ただし、複数人での同時編集には制限があるため、5人以上のチームでは専用ツールの検討が必要です。

・1人あたり2-3個のタスクに制限

・チーム全体では人数の1.5-2倍程度に設定

・5人チームなら最大10個までのルール化

WIP(Work In Progress)制限の導入は、カンバンボードの効果を最大化する重要な要素です。

「Doing」列に入れられるタスクの数を制限することで、同時進行タスクの増加による効率低下を防ぎます。

一般的な目安として、1人あたり2-3個のタスクに制限し、チーム全体では人数の1.5-2倍程度に設定します。

例えば、5人チームであれば、「Doing」列には最大10個までのタスクしか置けないルールにします。

これにより、新しいタスクを始める前に、進行中のタスクを完了させる動機付けが働き、タスクの滞留を防げます。

📝 定期的な振り返りとボードの最適化

週次でカンバンボードを見ながら、ボトルネックや改善点を分析します。

日本の「改善(カイゼン)」の精神で、小さな改善を積み重ねることが大切です。

カンバンボードの運用で重要なのは、定期的な振り返りとボードの最適化です。

週次でカンバンボードを見ながら、ボトルネックになっている工程、頻繁に「Blocked(ブロック)」状態になるタスクの傾向、WIP制限の妥当性などを分析します。

レビュー待ちで止まるタスクが多いなら、レビュープロセスを見直すタイミングかもしれませんね

例えば、「レビュー待ち」で滞留するタスクが多い場合は、レビュープロセスの改善や、レビュアーの増員を検討します。

また、繰り返し発生する定型タスクは、テンプレート化して効率化を図ります。

日本の「改善(カイゼン)」の精神で、小さな改善を積み重ねることで、チームに最適化されたカンバンシステムが構築されます。

エクセル共有での進捗管理|無料でできる3つの方法

・1TBのクラウドストレージが利用可能

・複数人での同時編集に対応

・3つの権限レベルで柔軟な管理

エクセルファイルをチームで共有する最も確実な方法は、Microsoft OneDriveを活用することです。

Microsoft 365(旧Office 365)のアカウントがあれば、OneDrive for Businessで1TBのクラウドストレージが利用でき、エクセルファイルをクラウド上に保存して複数人で同時編集が可能になります。

共有設定では、「編集可能」「コメントのみ」「閲覧のみ」の3つの権限レベルを個別に設定でき、機密性の高い情報を含むシートは特定のメンバーのみに公開するなど、柔軟な権限管理ができます。

自動保存をONにすれば、保存し忘れの心配もなくなりますね!リアルタイムで更新が反映されるのも便利です

自動保存機能を有効にすれば、誰かが変更を加えるたびにリアルタイムで全員の画面に反映され、保存忘れによるデータ損失も防げます。

📝 方法2: Googleスプレッドシートへの移行

Googleアカウントさえあれば15GBの無料ストレージで始められます。

最大100人が同時編集でき、ライブプレゼンス機能で編集状況が見えます。

Google スプレッドシートへの移行も、無料で始められる効果的な選択肢です。

Googleアカウントさえあれば、15GBの無料ストレージでチーム共有が可能で、最大100人が同時に編集できます。

エクセルファイルをそのままアップロードして、Google スプレッドシート形式に変換することで、既存のテンプレートをそのまま活用できます。

特筆すべき機能として、編集中のセルに編集者の名前が表示される「ライブプレゼンス」機能があり、誰がどこを編集しているかリアルタイムで把握できます。

また、セル単位でコメントを付けられるため、タスクに関する質問や補足情報を、該当箇所に直接記載できます。

・「編集中_名前」でファイル名変更ルール

・日次バックアップでデータ保護

・VBAマクロで編集ログを自動記録

ファイルサーバーや共有フォルダを使った従来型の共有方法も、セキュリティを重視する企業では依然として有効です。

この方法では、マスターファイルを共有フォルダに置き、編集する際は「編集中_山田」のようにファイル名を変更してから作業し、完了後に元のファイル名に戻すという運用ルールを徹底します。

同時編集はできませんが、ファイルの競合や意図しない上書きを防げます。

また、日次でバックアップを取ることで、誤操作によるデータ損失にも対応できます。

VBAマクロを使って、編集開始時と終了時に自動的にログを記録する仕組みを作れば、誰がいつ編集したかの履歴も管理できます。

📝 効果的な運用のためのルール作り

ファイル命名規則:「プロジェクト名_進捗管理表_YYYYMMDD」形式で統一

更新頻度:最低でも週2回(月曜と木曜など)の定期更新日を設定

これらの共有方法を効果的に運用するためには、明確なルールとガイドラインの策定が不可欠です。

まず、ファイルの命名規則を統一し、「プロジェクト名_進捗管理表_YYYYMMDD」のような形式で、バージョンと日付が分かるようにします。

重要な変更があったら、チャットやメールで一声かけるのも大切ですよ。プッシュ型の情報共有で見落としを防げます

更新頻度も重要で、日次更新が理想ですが、最低でも週2回(月曜と木曜など)の定期更新日を設定します。

また、重要な変更を加えた場合は、チャットやメールで通知する「プッシュ型」の情報共有も併用します。

セキュリティとバックアップの観点では、機密情報を含むタスク(人事評価、予算情報など)は別シートで管理し、アクセス権限を制限します。

また、クラウドサービスを利用する場合でも、週次でローカルバックアップを取得し、サービス障害やアカウント停止などの不測の事態に備えます。

エクセルの「変更履歴の記録」機能を有効にすれば、誰がいつ何を変更したかの詳細な記録が残り、問題が発生した際のトレーサビリティも確保できます。

パスワード保護機能を使って、特定のシートやセル範囲のみを編集可能にすることで、誤操作による重要データの削除も防げます。

週次ミーティングで進捗共有を習慣化する仕組み

日本の職場文化に根付いている朝礼(ちょうれい)は、実は世界的に注目されている効果的な情報共有の仕組みです。

毎朝10-15分程度、チーム全員が集まって前日の成果と当日の予定を共有することで、自然な進捗管理が実現できます。

・昨日完了したこと

・今日やること

・障害となっていること

この朝礼を現代的にアップデートし、アジャイル開発で用いられる「スタンドアップミーティング」の要素を取り入れることで、より効率的な進捗共有が可能になります。

1人1-2分で手短に報告することがコツです。詳しい議論は別途時間を設けましょう!

具体的には、各メンバーが「昨日完了したこと」「今日やること」「障害となっていること」の3点を1-2分で報告し、詳細な議論は別途時間を設けるというルールを徹底します。

📝 週次ミーティングの標準アジェンダ

①先週の振り返り(5分)

②今週の優先事項確認(5分)

③個別進捗報告(各2分×人数)

④課題と対策の検討(10分)

⑤来週の予定確認(5分)

週次ミーティングのアジェンダを標準化することで、準備時間を削減しながら質の高い情報共有を実現できます。

標準アジェンダは、①先週の振り返り(5分)、②今週の優先事項確認(5分)、③個別進捗報告(各2分×人数)、④課題と対策の検討(10分)、⑤来週の予定確認(5分)という構成にします。

進捗報告では「赤・黄・緑」の信号機方式を採用し、計画通り進んでいるタスクは緑、リスクがあるタスクは黄、遅延しているタスクは赤として、視覚的に状況を共有します。

この色分けにより、限られた時間で問題のあるタスクに焦点を当てた議論ができます。

・毎朝9時までに専用チャンネルへ投稿

・【完了】【本日】【課題】【共有】の4セクション構成

・絵文字リアクションで確認・サポートを表明

リモートワーク環境での進捗共有には、非同期コミュニケーションの活用が鍵となります。

毎朝決まった時間(例:午前9時)までに、チャットツールの専用チャンネルに進捗報告を投稿するルールを設けます。

報告フォーマットは、【完了】【本日】【課題】【共有】の4つのセクションに分け、箇条書きで簡潔に記載します。

テキストベースの報告なら、後から見返すことも簡単ですね。時差があっても問題なく情報共有できます

このテキストベースの報告により、時差のあるメンバーや、会議に参加できなかったメンバーも後から情報を確認できます。

また、絵文字リアクション機能を使って、確認済みを示したり、サポートが必要なタスクに手を挙げたりすることで、インタラクティブな要素も加えられます。

📝 心理的安全性の確保

遅延や問題を報告しても責められない文化づくりが重要です。

「今週のグッドアラート賞」で早期の問題共有を評価しましょう。

進捗共有を習慣化するためには、心理的安全性の確保が不可欠です。

遅延や問題を報告しても責められない文化を作り、むしろ早期の問題共有を評価する風土を醸成します。

例えば、「今週のグッドアラート賞」として、潜在的な問題を早期に発見・共有したメンバーを表彰する制度を設けます。

また、進捗報告の際は、単に遅れている事実を伝えるだけでなく、「なぜ遅れたか」「どうすれば解決できるか」「いつまでにリカバリーできるか」の3点をセットで報告することで、建設的な議論につなげます。

| 記録項目 | 内容 |

|---|---|

| 計画タスク数 | 週初に計画したタスクの総数 |

| 完了タスク数 | 実際に完了したタスクの数 |

| 遅延タスク数 | 期限を過ぎたタスクの数 |

| 新規追加タスク数 | 週中に追加されたタスクの数 |

データドリブンな進捗管理を実現するために、週次ミーティングの内容を定量的に記録し、分析することも重要です。

エクセルで週次進捗トラッカーを作成し、計画タスク数、完了タスク数、遅延タスク数、新規追加タスク数などの指標を週単位で記録します。

これらのデータをグラフ化することで、チームの生産性トレンド、繁忙期のパターン、特定メンバーの負荷状況などが可視化され、リソース配分や計画精度の改善につながります。

四半期ごとの振り返りで、蓄積データから改善点を見つけましょう。継続的な生産性向上につながりますよ!

四半期ごとに振り返り会を開催し、蓄積されたデータを基に、チームの働き方やプロセスの改善点を議論することで、継続的な生産性向上を実現できます。

無料で始められるToDo管理の進捗管理ツール完全比較

エクセルでのタスク管理に限界を感じたら、専用ツールへの移行を検討する時期かもしれません。

しかし、「どのツールを選べばいいか分からない」「コストをかけて失敗したくない」という不安から、なかなか一歩を踏み出せない方も多いでしょう。

実は、優れたタスク管理ツールの多くは無料プランを提供しています。まずはコストゼロで試せるんです!

ここでは、日本のビジネスパーソンに人気の高い無料ツールを徹底比較し、あなたの働き方に最適な選択肢を見つける指針を提供します。

エクセル vs 専用ツール|あなたに合うのはどっち?

📝 エクセルの強み

日本のビジネスパーソンの95%以上が既に使いこなしている点が最大のメリット。

新たな学習コストが発生せず、既存の業務フローにスムーズに組み込めます。

完全なカスタマイズ性により、業界特有の管理項目や、会社独自の承認フローなども自由に実装できます。

オフライン環境でも問題なく動作し、機密情報を外部サービスに預ける必要もありません。

月額費用も発生せず、ベンダーロックインの心配もないのは大きな安心材料ですね。

📝 専用ツールの優位性

リアルタイムコラボレーションと自動化が最大の強み。

チームメンバーが同時にタスクを更新でき、変更は即座に全員に反映されます。

期限が近づくと自動的にリマインダーが送信され、タスクの完了率やメンバーの負荷状況が自動的にダッシュボードに表示されます。

モバイルアプリも提供されているため、外出先や移動中でもタスク管理が可能です。

SlackやGmail、Googleカレンダーなど、他のビジネスツールとの連携により、情報の一元管理が実現できます。

| 判断基準 | エクセルが適している場合 | 専用ツールが適している場合 |

|---|---|---|

| チーム規模 | 5人以下の小規模チーム | 6人以上、リモートワーク含む |

| 業務の性質 | 定型的で予測可能な業務 | 頻繁に優先順位が変わる業務 |

| 外部連携 | 社内完結型の業務 | 顧客・協力会社との情報共有が必要 |

判断に迷ったら、まず無料プランで専用ツールを試してみるのがおすすめです!

コスト面では、初期投資と運用コストの両面から検討が必要です。

エクセルは初期投資ゼロですが、複雑なテンプレートの作成や、マクロの開発には時間的コストがかかります。

個人利用におすすめの無料ツール3選(Notion、スーツアップ、Trello)

・個人利用は完全無料で容量制限なし

・タスク管理+ノート+データベース機能を統合

・日本語完全対応で豊富なテンプレート

Notionは、タスク管理だけでなく、ノート作成、データベース、Wiki機能を統合したオールインワンツールです。

最大の特徴は、高度なカスタマイズ性で、プログラミング知識がなくても、ドラッグ&ドロップでページを構築できます。

データベース機能を使えば、タスクを様々な視点(担当者別、プロジェクト別、期限別など)で表示でき、カンバンボード、カレンダー、ガントチャートなど、複数のビューを瞬時に切り替えられます。

ただし、学習曲線は急峻で、初心者が使いこなすまでに2-4週間程度かかることも。機能が豊富すぎて最初は迷うかもしれません。

・日本企業開発でエクセルライクな操作性

・無料で3人までチーム共有可能

・日本語サポート体制が充実

スーツアップは、日本企業が開発した、日本のビジネス文化に最適化されたタスク管理ツールです。

エクセルライクなインターフェースで、エクセルユーザーなら違和感なく使い始められます。

📝 スーツアップの特徴

ガントチャート機能が標準装備されており、プロジェクト管理にも適しています。

日本の祝日カレンダーが組み込まれているため、営業日計算も正確に行えます。

英語のツールに抵抗がある方には、日本製のスーツアップが最適な選択肢です!

ただし、知名度の低さと、他ツールとの連携の少なさが課題です。

無料プランでは、プロジェクト数が5個まで、ファイル添付容量が100MBまでという制限があります。

・カンバンボード方式で視覚的・直感的

・学習時間ほぼゼロで即日利用可能

・モバイルアプリの完成度が高い

Trelloは、カンバンボード方式のタスク管理に特化したツールで、視覚的で直感的な操作性が最大の魅力です。

無料プランでも、個人ボードは無制限に作成でき、チームボードも10個まで利用可能です。

カードにタスクを記入し、リスト間でドラッグ&ドロップするだけという簡単な操作で、学習時間はほぼゼロです。

モバイルアプリはオフラインでの編集も可能で、後でオンラインになった際に自動同期されます。

シンプルなタスク管理を求める個人やフリーランスにとっては、最も使いやすいツールの一つです!

ただし、複雑なプロジェクト管理には向いていません。

無料プランでは、ファイル添付が10MBまで、Power-Upsの使用が1ボードにつき1個までという制限があります。

チーム利用で選ぶべき進捗管理ツール

・15人までなら無料で利用可能

・エンタープライズレベルの機能を提供

・タスクの自動化機能が充実

Asanaは、プロジェクトテンプレート、カスタムフィールド、フォーム機能など、大規模チーム向けの機能を提供しています。

タイムライン機能(ガントチャート)により、プロジェクト全体の進捗を俯瞰でき、タスク間の依存関係も視覚的に管理できます。

ルール機能により、特定の条件を満たしたタスクを自動的に移動したり、担当者を変更したりする自動化も可能です!

・ビジュアル重視のカラフルなインターフェース

・200以上の業種別テンプレート

・進捗状況が色分けで一目瞭然

Monday.comは、2人までなら無料で利用できるビジュアル重視のプロジェクト管理ツールです。

マーケティングキャンペーン、ソフトウェア開発、イベント企画など、業種別の最適なワークフローがすぐに始められます。

・無料プランでも無制限のユーザー

・15種類以上の表示ビュー

・オールインワンのツール統合

ClickUpは、「一つのアプリですべてを置き換える」をコンセプトに、タスク管理、ドキュメント作成、ゴール管理、時間追跡などを統合したツールです。

リスト、ボード、カレンダー、ガント、マインドマップなど、チームメンバーそれぞれが好みの表示方法を選べます。

機能が豊富すぎて初期設定に時間がかかるため、チーム全体での導入には1ヶ月程度の移行期間を見込む必要があります。

📝 日本製ツール:Backlog(バックログ)

開発元のヌーラボ社は福岡に本社を置く日本企業で、日本のビジネス慣習を深く理解したツール設計になっています。

特にIT企業やソフトウェア開発チームに人気があります。

Backlogは、課題管理、Wiki、ファイル共有、ガントチャートが統合されたツールです。

無料プランでは、10人まで利用可能で、プロジェクト数1個、容量100MBという制限はあるものの、小規模チームの試用には十分です。

| ツール名 | 無料プランの人数 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| Asana | 15人まで | 自動化機能が充実 |

| Monday.com | 2人まで | ビジュアル重視 |

| ClickUp | 無制限 | オールインワン |

| Backlog | 10人まで | 日本製・開発向け |

スーツアップでチームで簡単、使い続けられるToDo管理

📝 エクセルユーザーに優しい設計

画面構成がエクセルに酷似しており、行がタスク、列が属性という見慣れた表形式で表示されます。

エクセルと同じショートカットキー(Ctrl+C でコピー、Ctrl+V で貼り付けなど)が使えます。

CSV形式でのインポート・エクスポートに完全対応しているため、既存のエクセル管理表からの移行も、データをコピー&ペーストするだけで完了します。

操作方法を新たに覚える必要がないので、導入のハードルが驚くほど低いんです!

・タスクの更新頻度を自動分析

・優しいリマインドメッセージ

・管理者の負担を軽減

例えば、3日間タスクを更新していないメンバーには、「タスクの状況はいかがですか?何かサポートが必要でしたらお知らせください」というメッセージが自動送信されます。

これにより、管理者が個別に催促する必要がなく、メンバーも責められている感覚なくタスク更新を再開できます。

正式な承認前に、関係者に事前確認を求める「仮承認依頼」を送信でき、コメント機能で意見交換ができます。

全員の了承が得られたら、正式承認に進むワークフローが組み込まれています。

・週報・月報を自動作成

・見やすいフォーマットで出力

・そのまま上司への報告に使用可能

期間中に完了したタスク、進行中のタスク、翌週の予定などが、見やすいフォーマットで出力されます。

| 料金プラン | 月額料金 | 特典 |

|---|---|---|

| 基本プラン | 500円/人 | 海外製ツールの半額以下 |

| 年間契約 | 実質417円/人 | 2ヶ月分無料 |

| 教育機関・NPO | 250円/人 | 50%割引 |

クレジットカード以外に銀行振込や請求書払いにも対応しているので、企業の経理処理もスムーズです!

専門スタッフが画面共有しながら初期設定をサポート

動画チュートリアル、よくある質問、ユースケース別の活用ガイドが充実

平日9:00-18:00で緊急時には直接相談可能

日本の中小企業に最適化されたスーツアップなら、チーム全員が無理なくタスク管理を続けられますよ!

ToDo管理の進捗管理が続かない人のための5つの解決策

タスク管理ツールを導入しても、3日で更新が止まり、1週間後には元の紙のメモに戻ってしまう。

そんな経験はありませんか。

実は私も同じ経験があります。新しいツールを試しては挫折の繰り返しでした。

実は、タスク管理の挫折は「意志の弱さ」の問題ではなく、心理学的なメカニズムと環境設定の問題であることが研究で明らかになっています。

タスク管理の失敗は、時間管理ではなく感情制御の問題であり、先延ばし行動は否定的感情を回避するための自己防衛反応なのです。

📝 本記事で解決できること

科学的根拠に基づいた5つの解決策を通じて、挫折しないタスク管理の仕組みづくりを解説します。

優先順位マトリクスで迷わない判断基準を作る

アイゼンハワーマトリクス(緊急度×重要度の4象限)は、第34代アメリカ大統領が実践していた優先順位付けの手法で、現代でも最も効果的なフレームワークの一つです。

| 象限 | 特徴 | 具体例 | 対応方法 |

|---|---|---|---|

| 第1象限 | 緊急かつ重要 | 締切が今日の報告書、システム障害対応、重要顧客からのクレーム | 即座に対応 |

| 第2象限 | 重要だが緊急でない | スキルアップの勉強、人間関係構築、長期プロジェクト計画 | 計画的に時間確保 |

| 第3象限 | 緊急だが重要でない | 突然の来客、重要度の低い会議、形式的な報告書 | 委任または簡素化 |

| 第4象限 | 緊急でも重要でもない | SNS閲覧、必要以上の雑談、意味のない会議 | 削除または最小化 |

日本の職場では「根回し」や「関係構築」も重要。一見生産的でないタスクも第2象限に配置することがポイントです。

日本の職場文化に適応させたマトリクスの活用では、「根回し」や「関係構築」といった、一見生産的でないように見えるタスクを第2象限に適切に配置することが重要です。

これらは短期的な成果には直結しませんが、長期的な仕事の円滑化には不可欠です。

・上司との1on1ミーティングの準備

・他部署とのランチ

・勉強会への参加

また、日本では「断る」ことが難しい文化があるため、第3象限のタスクは「委任」ではなく「効率化」や「簡素化」として表現し、相手の面子を保ちながら負荷を軽減する工夫が必要です。

📝 優先順位の数値化システム

重要度(1-5点)×緊急度(1-5点)=優先度スコアで客観的に評価。感情や気分に左右されない一貫した判断が可能になります。

優先順位の判断を迷わないようにするため、数値化による客観的評価システムを導入します。

重要度を1-5点、緊急度を1-5点で評価し、その積を優先度スコアとします。

- 重要度5×緊急度5=25点が最優先

- 重要度2×緊急度2=4点が最後尾

- 「影響範囲」と「所要時間」を加味した重み付けも追加

・10分以内で終わるタスクは即処理

・金曜午後は第2象限のタスクに専念

・アジェンダ不明確な会議は自動辞退

これらのルールをチェックリスト化し、毎朝のタスク整理時に機械的に適用することで、判断に要する認知リソースを節約できます。

1日3タスクルールで確実に成果を出す

「1日3タスクルール」は、心理学者が提唱する現実的なタスク管理手法で、毎日必ず完了させる重要タスクを3つに絞ることで、達成感を得ながら着実に前進する方法です。

人間の注意力と意志力は有限のリソースであり、あれもこれもと手を出すと、結局何も完了せずに1日が終わってしまいます。

3つという数は記憶しやすく、管理しやすく、かつ達成可能な絶妙なバランスなんです。

朝一番に「今日の3大タスク」を決め、他の雑務に邪魔されても、この3つだけは必ず完了させるというコミットメントを持ちます。

精神的エネルギーを要する困難なタスクで、先延ばししがちなもの。朝の集中力が高い時間帯に取り組みます。

信頼性を維持し、チームに迷惑をかけないための必須タスク。

自分のモチベーション維持のために重要。1日の終わりに達成感を得られます。

📝 タスクのサイズ設定のコツ

1つのタスクは集中して2-3時間で完了するサイズに分割。大きなタスクは具体的なサブタスクに分解します。

タスクのサイズ設定も成功の鍵です。

1つのタスクは、集中して取り組めば2-3時間で完了するサイズに分割します。

| 大きなタスク | 分解後のサブタスク |

|---|---|

| 新商品企画書の作成 | ・競合分析レポート作成 ・ターゲット顧客の定義 ・価格戦略の検討 |

・完了した3つのタスクを記録

・月末に振り返り、生産性パターンを把握

・連続達成日数を記録してゲーミフィケーション

実践のコツとして、「3タスク完了証明書」を作成します。

完了した3つのタスクを記録し、月末に振り返ることで、自分の生産性パターンを把握できます。

月曜日は創造的なタスクの完了率が高い、金曜日は事務作業が捗るなど、自分のパターンが見えてきますよ。

また、3タスクを達成した日にはカレンダーに星印を付け、連続達成日数を記録することで、ゲーミフィケーション要素を加えます。

21日間連続達成したら自分へのご褒美を設定するなど、外発的動機付けも活用します。

チーム内で「今日の3タスク」を朝礼で宣言し合うことで、社会的コミットメントによる実行力向上も期待できます。

デジタルとアナログを使い分ける最適な方法

デジタルツールとアナログツール(紙とペン)には、それぞれ固有の強みがあり、場面に応じて使い分けることで、タスク管理の効果を最大化できます。

| ツール | 強み | 最適な用途 |

|---|---|---|

| デジタルツール | 検索性、共有性、自動化 | 長期プロジェクト、チーム共有、進捗計算 |

| アナログツール | 即時性、柔軟性、記憶定着 | アイデア出し、今日のタスク、会議メモ |

私は長期プロジェクトはデジタル、今日やることは付箋でPC横に貼っています。これが一番しっくりきました!

📝 時間軸による使い分け基準

長期的なプロジェクトはデジタルで管理、今日・明日の短期的なタスクはアナログで管理。長期的視点を失わず、目の前の作業に集中できます。

効果的な使い分けの基準として、まず時間軸で分類します。

- 3ヶ月間のプロジェクト全体 → プロジェクト管理ツール

- 今日やること → 付箋でPCモニター横に貼る

- 週次・月次の振り返り → デジタルで蓄積・分析

・アイデア出し、ブレインストーミング → 紙とペン

・定型的な進捗報告、数値管理 → デジタルツール

・会議メモ → 紙でメモ後、デジタルに清書

次に、思考プロセスによる使い分けです。

アイデア出し、ブレインストーミング、問題の構造化など、創造的思考が必要な場面では紙とペンを使います。

A4用紙を横にして、マインドマップやフローチャートを自由に描くことで、思考が整理されます。

📝 バレットジャーナル手法

紙のノートをベースに、デジタル的な管理手法を取り入れたハイブリッドシステム。月間・週間・デイリーログを紙に記録し、重要タスクはデジタルカレンダーにも登録。

ハイブリッド型の実践例として、「バレットジャーナル」という手法があります。

これは、紙のノートをベースにしながら、デジタル的な管理手法を取り入れたシステムです。

- 完了したタスク → ×印

- 移動したタスク → >印

- キャンセルしたタスク → 取り消し線

シンプルな記号で管理できるので、デジタルツールのような複雑さがないのが魅力です。

・コアツール:メインツールを1つに固定(最低1年間)

・サテライトツール:用途別に柔軟に使い分け

・新ツールを試す楽しさと基本の安定性を両立

ツールの移行疲れを防ぐために、「コア+サテライト」戦略を採用します。

コアツール(メイン)は1つに固定し、最低1年間は変更しません。

これが自分のタスク管理の中心となります。

この方法により、新しいツールを試す楽しさを保ちながら、基本的な管理体系は安定させることができます。

習慣化のための21日間チャレンジプログラム

「21日間で習慣が形成される」という通説は科学的に否定されており、実際には平均66日(範囲18-254日)かかることが研究で明らかになっています。

しかし、21日間という期間は、新しい行動パターンを試し、自分に合うかを判断するには適切な長さです。

完璧を求めすぎず、小さな一歩から始めることが成功の秘訣です。日本の「改善(カイゼン)」の考え方ですね。

ここでは、タスク管理を習慣化するための段階的な21日間プログラムを紹介します。

このプログラムは、日本の「改善(カイゼン)」哲学を基礎とし、小さな変化を積み重ねることで、無理なく習慣を形成します。

「毎朝、今日やることを3つ書く」という最小限の習慣から始めます。ツールは問いません。

重要なポイント:

- 毎朝同じ時間(例:8時30分)

- 同じ場所(例:デスク)

- 同じ動作(例:コーヒーを飲みながら)

夜の振り返りを追加。寝る前の5分間で、その日に書いた3つのタスクを見返します。

振り返りのコツ:

- 自己批判は避ける

- ポジティブな振り返りを心がける

- 週末に7日分の記録を分析

2週間の経験を基に、自分に合ったシステムに調整。デジタルツールを試したい場合は、この時期に導入します。

追加する要素:

- 優先順位付けのルール

- タスクの粒度調整

- 見積もり時間の追加

📝 実装意図の形成テクニック

「もし〜なら、〜する」という形式で具体的な行動計画を事前に決めることで、意思決定の負荷を減らし、自動的に行動が起きるようになります。

・もし朝起きてコーヒーを入れたら、タスクを3つ書く

・もし昼休みが終わったら、午前中の進捗を確認する

・もし定時のチャイムが鳴ったら、明日のタスクを準備する

習慣化を支援する心理的テクニックとして、「実装意図」の形成があります。

「もし〜なら、〜する」という形式で、具体的な行動計画を事前に決めておきます。

10日目あたりで飽きが来たり、15日目で面倒になるのは正常な反応です。ここが踏ん張りどころ!

習慣化の過程では、必ず「停滞期」が訪れます。

10日目あたりで飽きが来たり、15日目で面倒になったりすることは正常な反応です。

📝 習慣チェーンで乗り越える

カレンダーにタスク管理を実行した日に×印を付け、連続日数を可視化。チェーンが途切れることへの心理的抵抗が継続の動機になります。

この時期を乗り越えるために、「習慣チェーン」という視覚的な動機付けツールを使います。

カレンダーに、タスク管理を実行した日に大きな×印を付け、連続日数を可視化します。

21日間のプログラム完了後も、この習慣チェーンを続けることで、66日間の本格的な習慣形成につなげていきます。

今日から実践!3ステップで始めるToDo管理の進捗管理

理論や知識はもう十分。

今すぐ実践に移すための具体的な手順をお伝えします。

タスク管理で失敗する人の多くは、最初から完璧を求めすぎているんです。シンプルに始めることが成功の秘訣ですよ!

多くの人がタスク管理で失敗する理由は、最初から完璧なシステムを作ろうとして、複雑になりすぎて続かなくなることです。

📝 段階的アプローチのメリット

ここでは、今日から始められる最小限のステップから始めて、徐々にシステムを充実させていく段階的アプローチを紹介します。

初日に30分、1週間後に1時間、1ヶ月後に2時間を投資することで、あなたの仕事の進め方が劇的に改善され、残業時間の削減と成果の向上を実現できます。

Step1:現在のタスクを全て書き出す(棚卸し)

これを「タスクの棚卸し」と呼びます。

A4の紙を用意して(またはエクセルの新規シートを開いて)、今抱えているタスク、気になっていること、やらなければならないこと、やりたいことを、思いつく限りすべて書き出します。

この段階では整理は考えなくてOK!とにかく頭の中を全部出し切ることが大切です

この段階では、整理や分類は一切考えません。

「資料作成」「メール返信」といった仕事のタスクから、「歯医者の予約」「クリーニングに出す」といったプライベートのタスクまで、大小問わずすべて書き出します。

📝 トリガーリストの活用法

効果的な棚卸しのテクニックとして、「トリガーリスト」を活用します。

これは、記憶を呼び起こすためのキーワード集です。

・進行中のプロジェクト

・待機中の返答

・会議の準備

・約束・アポイント

・コミュニケーション(電話・メール・チャット)

・企画・アイデア

・読むもの・調べもの

各トリガーワードについて、関連するタスクがないか2-3分考えます。

書き出したタスクを「実行可能な形」に変換します。

例えば、「プレゼン準備」という曖昧なタスクは、「競合3社の事例を調査する」「スライドの構成を決める」といった具体的なアクションに分解します。

動詞で始まる文章にすることで、何をすればいいかが明確になります。

目安として、1つのタスクは2-4時間で完了できるサイズにします。

それ以上大きい場合は、サブタスクに分割します。

| 追加する情報 | 詳細内容 |

|---|---|

| 期限 | 明確な締切がある場合はその日付、ない場合は希望完了日 |

| 予想所要時間 | 15分、30分、1時間、2時間、4時間、1日以上の6段階で見積もり |

| 依存関係 | 前提条件や他者からの情報提供などを記載 |

| カテゴリー | 仕事/個人、プロジェクト名、顧客名など |

新人や初めての作業は、思った時間の2-3倍を見込んでおくと安心ですよ

棚卸しの効果は絶大です。

平均的なビジネスパーソンは、常に15-30個のタスクを頭の中で管理しようとしており、これが慢性的なストレスの原因となっています。

すべてを書き出すことで、脳のワーキングメモリが解放され、目の前の作業に集中できるようになります。

また、タスクの全体像が見えることで、実は思っていたほど多くないことに気づいたり、逆に見落としていた重要なタスクを発見したりすることもあります。

この棚卸しは、月に1回定期的に行うことで、タスクの蓄積を防ぎ、常にクリアな状態を保てます。

Step2:エクセルテンプレートに転記して優先順位付け

まず、基本となるエクセルテンプレートを作成します。

| 列 | 項目名 | 用途 |

|---|---|---|

| A列 | ID番号 | タスクの識別番号 |

| B列 | タスク名 | 具体的な作業内容 |

| C列 | カテゴリー | 分類用タグ |

| D列 | 優先度 | 高/中/低 |

| E列 | 緊急度 | 1-5の数値評価 |

| F列 | 重要度 | 1-5の数値評価 |

| G列 | 期限 | 締切日 |

| H列 | 予想時間 | 見積もり時間 |

1行目を見出し行として固定し、オートフィルターを設定します。

📝 優先順位付けの具体的手順

各タスクの緊急度と重要度を1-5点で評価して、機械的に優先順位を決定します。

- 今日中 = 5点

- 3日以内 = 4点

- 1週間以内 = 3点

- 1ヶ月以内 = 2点

- それ以降 = 1点

- 会社全体に影響 = 5点

- 部署全体 = 4点

- チーム = 3点

- 個人の評価 = 2点

- 個人の利便性 = 1点

次に、M列に優先度スコアを計算する式「=E列×F列」を入力します。

このスコアが高い順に並び替えることで、機械的に優先順位が決まります。

数値だけでは判断できない要素もあるので、以下の調整ルールも覚えておきましょう!

・他者を待たせているタスク:優先度を1ランク上げる

・自分の成長につながるタスク:週に最低1つは上位に入れる

・5分以内で終わるタスク:「即処理リスト」として別管理

・ルーティンタスク:別シートで管理

📝 条件付き書式で視覚的管理を強化

エクセルの条件付き書式を活用して、一目で状況が分かるようにします。

| 条件 | 書式設定 |

|---|---|

| 優先度スコア20以上 | 背景を赤色 |

| 優先度スコア15-19 | 背景を橙色 |

| 優先度スコア10-14 | 背景を黄色 |

| 期限切れタスク | 文字を赤色太字 |

| 完了タスク | 薄いグレーで塗りつぶし+取り消し線 |

| 今日のタスク | ★マーク+薄い青色でハイライト |

これにより、開いた瞬間に今日やるべきことが明確になります。

完了タスクを「完了アーカイブ」シートに移動し、メインシートをクリーンに保ちます。

新規タスクを追加し、優先順位を再評価します。

期限切れタスクの対応を決定し(実行/延期/削除)、来週の重点タスクを5-7個選定してマーキングします。

このルーティンにより、常に最新かつ最適な優先順位でタスクを管理できます。

Step3:毎日5分の振り返りで改善サイクルを回す

タスク管理の成否を決めるのは、日々の小さな振り返りの積み重ねです。

「振り返りの時間がない」という人ほど、実は同じミスを繰り返して時間を無駄にしているんです

多くの人が「振り返りの時間がない」と言いますが、実は振り返りをしないことで、同じミスを繰り返し、非効率な作業を続け、結果的により多くの時間を無駄にしています。

📝 朝の3分間レビュー

1日のスタートを切るための重要な習慣です。

ステータスを「完了」に更新します。

これにより、達成感を味わい、モチベーションを高めます。

優先順位と時間配分を決定します。

カレンダーと照らし合わせて、会議や移動時間を考慮した現実的なスケジュールを作ります。

「今日必ず完了させる3つのタスク」を選び、★マークを付けます。

この3つは、何があっても完了させるという強いコミットメントを持ちます。

📝 夜の2分間レビュー

実績の記録と明日の準備を行います。

・各タスクの実績時間を記録

・完了できなかった理由を備考欄に記入

・明日のタスクリストを確認

・必要な準備があればすぐ実行

完了できなかったタスクは、理由を簡潔に備考欄に記入します(例:「顧客からの追加要望で想定の2倍かかった」「必要な情報が揃わなかった」)。

これらの理由を蓄積することで、ボトルネックのパターンが見えてきます。

| 分析項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 計画と実績の乖離分析 | 完了率、見積もり時間と実績の差異、割り込みタスクの頻度 |

| パフォーマンス分析 | 生産的だった時間帯、集中力が続いた環境、モチベーションの変化 |

| プロセス改善 | 繰り返し発生した問題への対策、効率化ポイントの特定 |

「改善ログ」を作って、試した方法と結果を記録しておくと、3ヶ月後には自分だけの最適な働き方が見つかりますよ!

PDCAサイクルを確実に回すために、「改善ログ」を作成します。

これは、試した方法とその結果を記録する実験ノートのようなものです。

例えば、「ポモドーロテクニックを試した結果、午前中の集中力が向上したが、午後は25分では短すぎて流れが途切れた。来週は午前25分、午後45分で試してみる」といった記録を残します。

成功した改善は標準プロセスに組み込み、失敗した試みも「これはうまくいかない」という貴重な学びとして記録します。

📝 振り返りを習慣化するための環境設定

- スマートフォンに朝8:30と夜21:00にリマインダーを設定

- 振り返り用のテンプレート(チェックリスト)を作成

- 振り返りの場所を固定(例:自宅のダイニングテーブル)

- 振り返りのお供(コーヒー、音楽、アロマなど)を用意

振り返りの時間を「義務」ではなく「自分へのご褒美時間」として位置づけます。

これらの工夫により、振り返りが苦痛ではなく、1日の中で楽しみな時間になります。

チームのタスク管理 / プロジェクト管理でこのようなお悩みはありませんか?

そうなりますよね。私も以前はそうでした。タスク管理ツールを導入しても面倒で使ってくれないし、結局意味なくなる。

じゃあどうしたらいいのか?そこで生まれたのがスーツアップです。

これ、エクセル管理みたいでしょ?そうなんです。手慣れた操作でチームのタスク管理ができるんです!

見た目がエクセルだからといって侮るなかれ。エクセルみたいに入力するだけで、こんなことも

こんなことも

こんなことまでできちゃうんです。

エクセル感覚でみんなでタスク管理。

まずは以下よりお試しいただき、どれだけ簡単か体験してみてください。

-0910ウェビナー-300x200.jpg)

-0827ウェビナー-300x200.jpg)

0723ウェビナー-300x200.jpg)